一种移动终端完备身份信息的识别方案

潘 杰,万国金,胡 杰

(南昌大学信息工程学院电子系,南昌330031)

一种移动终端完备身份信息的识别方案

潘杰,万国金*,胡杰

(南昌大学信息工程学院电子系,南昌330031)

摘要:提出了一种基于GSM基站技术对移动终端完备身份信息的识别方案。利用GSM网络的单向认证特性以及位置更新原理,设计了一种多次对终端不同类型身份请求的机制。模拟基站利用空中接口实现与移动终端交互信令,完成对包括TMSI、IMSI、IMEI及IMEISV在内完备身份信息的识别。该方案在网络原有VLR发生数据丢失,TMSI不可用时,能有效对终端的其他身份信息进行获取识别。测试表明,系统可以有效地对基站管控范围内终端的各类身份信息进行准确地识别与管理。

关键词:GSM;移动终端;完备身份信息;身份请求机制;位置更新;

移动通信终端设备已经广泛渗透到群众生活的各个方面,诸如手机支付、身份信息绑定等应用不断推出,随之却带来了诸多公共安全性问题。例如,近年来出现的考试人员通过移动通信设备传递答案,考场舞弊;不法分子通过移动通信进行的非法交易;恐怖分子利用移动通信便携式设备指挥实施的一系列恐怖活动等[1]。针对上述非法使用移动终端带来的社会安全问题,我们有必要对区域内特定的移动终端用户和业务实施准确的设别与管控。

现有技术中,文献[1-3]讲述了通过对移动终端单一类型身份信息的获取达到对网络内终端用户的识别与管控,这些技术特点在于利用了GSM单向认证体制,模拟商用基站对用户进行信令控制获得用户的身份信息实现对终端的跟踪管控。在某些特殊情况下,如网络当前的VLR不能识别TMSI;在新的VLR区域内进行位置更新,但原来的VLR发生数据丢失。此时网络内TMSI或者IMSI不可用,基站不能有效及时地对终端身份信息进行识别与跟踪。为此有必要在现有技术的基础上,完善对终端其他身份信息的识别与跟踪,设计一种多次对区域内移动终端不同类型身份请求的机制,以致能及时对终端其他身份信息进行获取识别,实现区域内GSM的可控通信安全。

1 方案基本思路

GSM系统中,移动终端在进行位置更新、语音业务过程中都会向外发射信号[4]。多数情况下,移动终端处于一种待机状态,此时终端持续收听基站的广播消息和寻呼消息,随时保持守候状态,一旦需要则转入通信状态[5]。移动终端在待机状态包括了网络选择、小区选择、小区重选、位置更新和寻呼等事件。其中网络选择、小区选择是手机开机或从盲区进入覆盖区的事件,位置区内的小区重选并不与基站发生信令交互。在位置更新过程中,移动终端会发射信号与当前网络进行信令交互。因此,为了获取当前移动终端的身份信息,需要利用工作基站诱发当前移动终端主动进行位置更新。

针对位置更新业务,利用GSM网络的单向认证机制,对现有更新业务流程中的身份请求认证阶段进行了重新构建,即在身份请求中增加未识别类型的身份信息识别,并对移动终端发送多次不同的身份认证,基站对收到的身份响应进行解析判断,实现对终端完备身份信息的识别。

2 完备身份信息识别方案设计

2.1位置更新业务中的身份请求机制设计

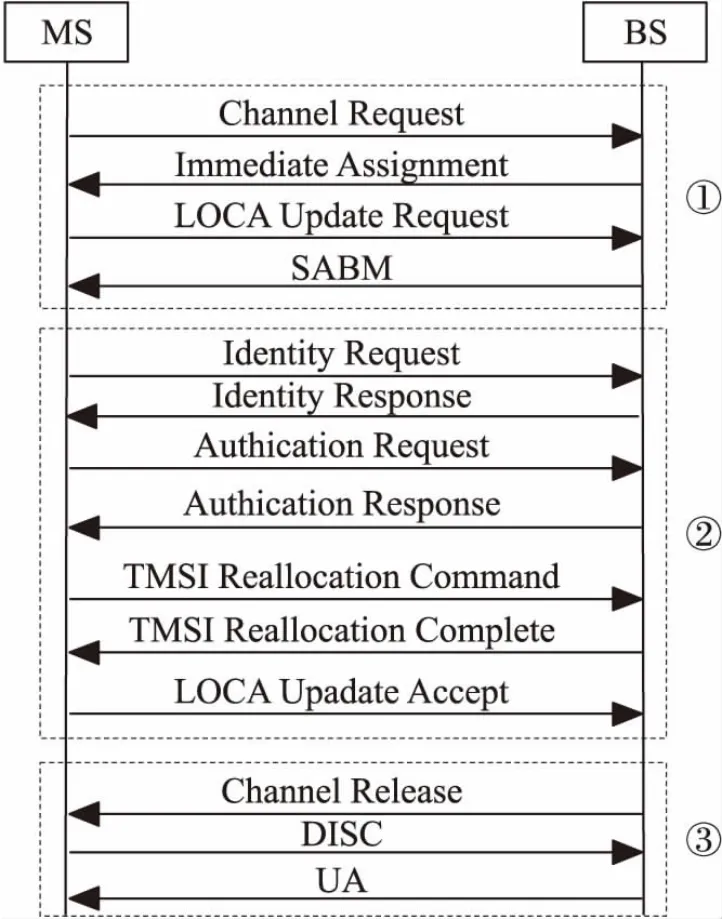

根据GSM通信标准信令协议[6-7],移动终端进行正常位置更新业务一般包括下面3个阶段:接入阶段、鉴权阶段和信道释放阶段,如图1所示。

图1 正常位置更新流程图

在接入阶段移动终端发出位置更新请求时会上报其身份信息。在GSM系统中,对于识别程序外的所有处理,手机和网络都将按①TMSI、②IMSI、③IMEI的顺序优先级来选择移动设别类型[8]。基站在收到消息后,回复SABM帧消息,表示收到了业务请求消息。

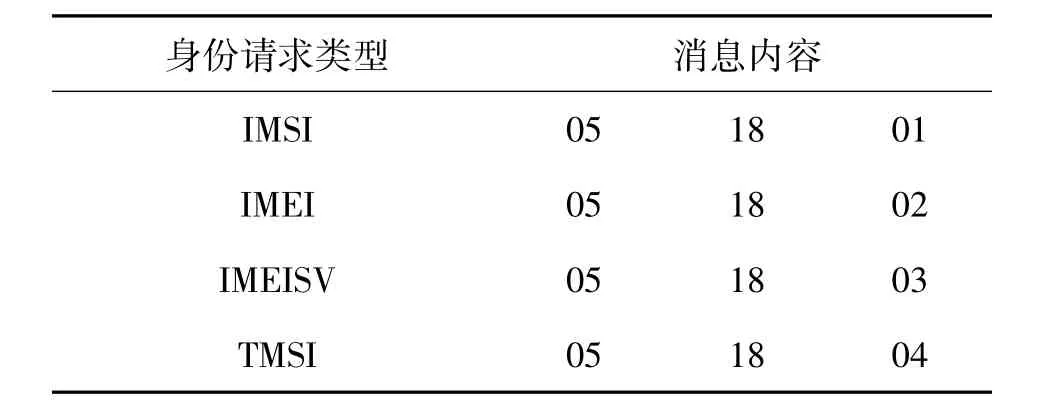

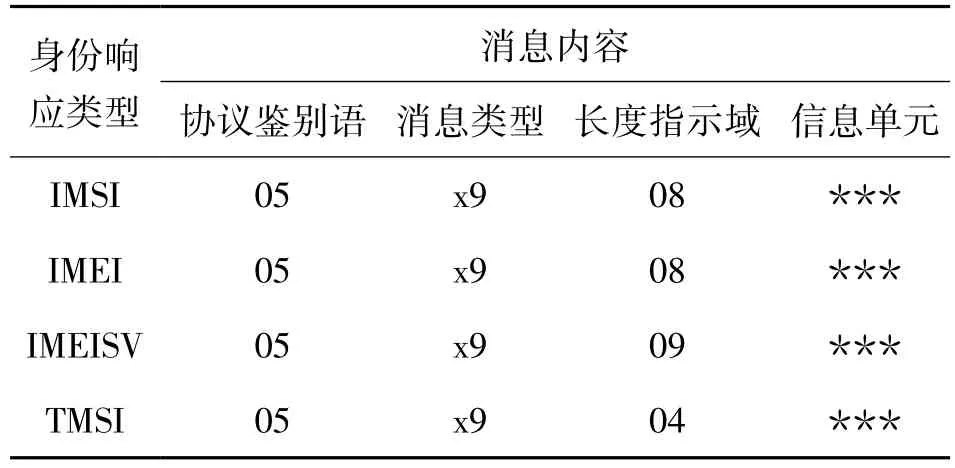

针对更新流程中鉴权阶段,对身份请求阶段的信令流程进行了重新构建。设计了一种多次身份请求机制,模拟基站网络侧在对移动终端进行身份请求时,发送多次不同的身份识别请求,其中识别类型包括由TMSI、IMSI、IMEI[9]和IMEISV构成的完备身份信息类型。如表1所示为身份请求的消息格式,包括了对移动终端请求识别的完备身份信息。

表1 身份请求消息格式

同时,根据GSM 04.08协议,每条信令消息都由以下几部分组成[6]:

(1)协议鉴别语(Protocol Discriminator);

(2)处理识别码(Transaction Identifier);

(3)消息类型(Message Type);

(4)其他需要的信息元素。

因此,由表1的身份请求消息格式可知,构成每次发送的身份请求消息内容如表2所示。

表2 不同类型身份请求的发送内容

模拟基站对终端位置更新请求上报的身份信息进行解析识别,并对所需识别的身份信息类型进行统计,判断获取到的身份信息是否完备。若身份信息完备则模拟网络侧向终端发送位置更新接收或拒绝。否则,模拟网络侧对终端发出其他类型的身份请求消息(如表2),基站对终端回复的身份响应消息进行解析判断是否正确,直至完成各类身份信息的识别获取。如图2所示为设计的位置更新业务身份请求机制流程。其他流程设计与正常位置更新一致。

图2 身份请求机制流程

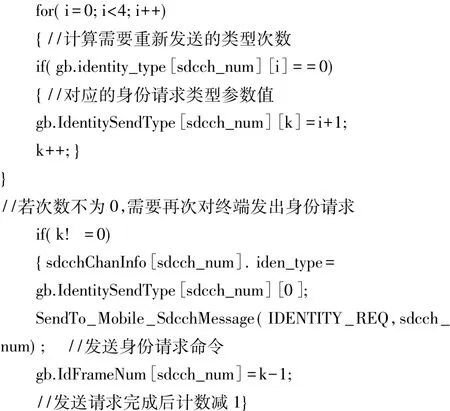

上述流程中对终端进行不同类型的身份请求控制在DSP平台[10]中实现程序如下:

int k=0;//统计判断身份请求的次数

//判断身份信息请求IMSI,IMEI,IMEISV,TMSI是否全部完成

其中:SendTo_ Mobile_ SdcchMessage (IDENTITY_ REQ,sdcch_num)表示在当前使用的SDCCH信道上对终端发送表2所示的不同身份请求消息。

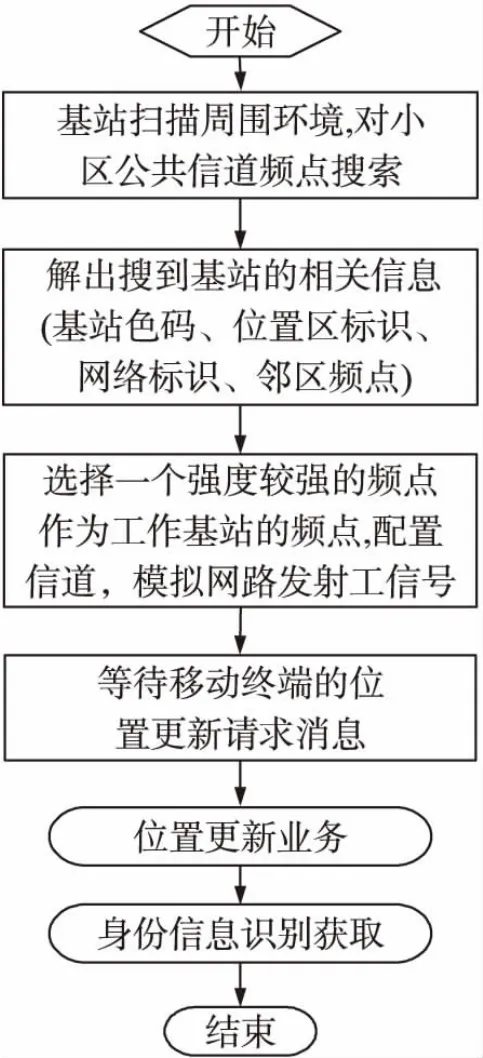

2.2诱发手机位置更新,身份信息识别获取

为了诱发手机进行位置更新,工作基站首先扫描周边环境,在导频信道上广播与商用基站格式相同的系统消息,通过合理设置小区频点、位置区标识、发射功率和小区重选参数来诱发手机进行小区重选,切入工作基站的覆盖区。

移动终端进入系统网络后,通过接收解析来自工作基站广播的系统消息,获取当前网络的位置区识别码(LAI),比较与其存储器的不一样时,手机确认位置区发生了改变,将会启动位置更新程序向网络发送位置更新请求。图3为系统诱发移动终端进行位置更新的设计流程。

图3 诱发位置更新设计流程

在移动终端切换到基站工作区后,发出位置更新业务请求消息时。此时,系统进入到位置更新业务,执行2.1节设计的身份请求机制流程。模拟基站收到手机回复的响应消息,解析判断是否为当前识别类型的身份信息,身份响应消息格式如表3所示。

表3 身份响应消息格式

根据表3的消息格式可知,不同身份响应消息内容如表4所示。

表4 不同类型身份响应消息内容

将模拟基站解析得到的消息与表4消息内容对比,判断是否为当前类型身份请求的响应消息,保证识别信息的正确性。因此,模拟基站每次对终端身份请求后得到与之相对应的响应消息,根据解析得到的参数可以获取识别对应类型的身份信息,完成对终端完备身份信息的获取。

3 方案试验数据及分析

针对设计的方案,在实际硬件平台进行测试。测试环境由以下设备组成:手机终端,PC机,硬件系统。手机终端连接到PC机,通过软件测试移动终端位置更新业务中设计的身份请求机制流程是否正确。PC机完成工作基站参数的配置,加载DSP模块程序以及FPGA程序实现系统运行。测试结果由下面几部分组成。

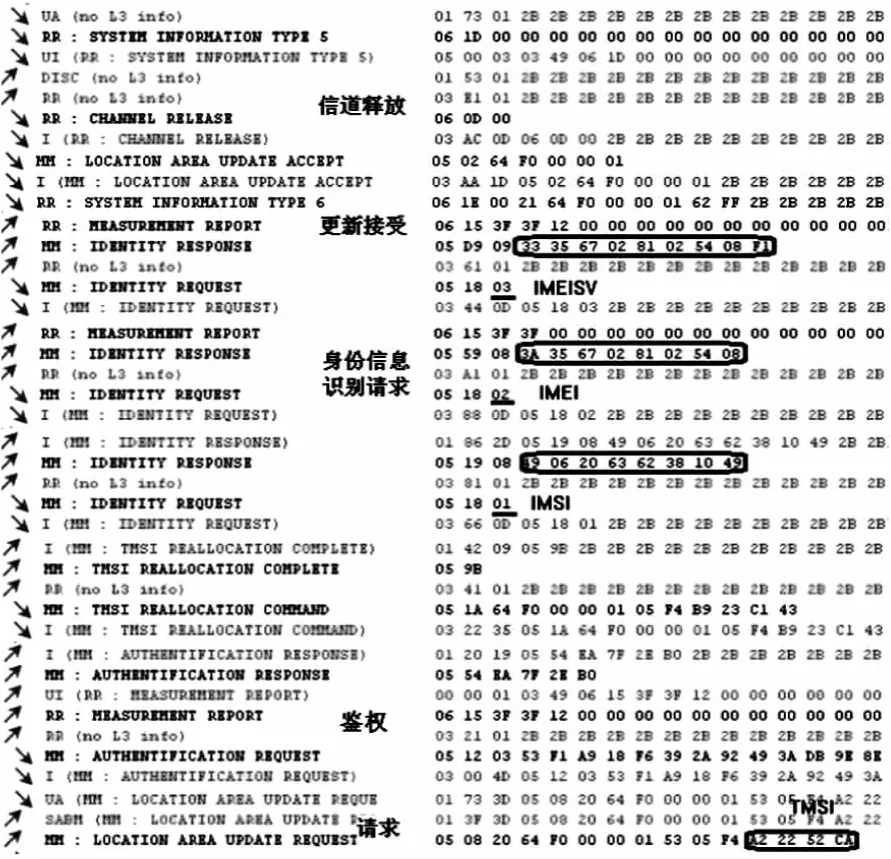

3.1位置更新业务及身份请求流程测试

系统运行后,在PC机软件上可以看到终端位置更新业务信令测试结果。如图4所示手机进入工作基站下的更新业务流程。在身份识别请求阶段,系统对终端接入阶段的位置更新请求消息解析,识别获取TMSI识别码。然后,执行身份请求阶段流程,模拟基站分别对终端其他身份信息(IMEI、 IMEI、IMEISV)进行身份请求识别,判断完备身份信息获取是否完成。最后,模拟基站发送位置更新接收或者拒绝给终端,完成信道释放。

图4 位置更新流程测试结果

对比正常位置更新流程,可以发现在身份请求阶段,模拟基站增加了多次不同类型的身份请求,手机收到请求后,单向回复身份响应给基站侧。实现了设计的身份请求机制流程。此时,若终端TMSI或者IMSI不可用,原有VLR发生丢失情况时,基站仍可以对终端进行其他类型的身份请求来获取识别其身份信息,进一步加强了对移动用户的管控能力。

3.2完备身份信息识别获取结果

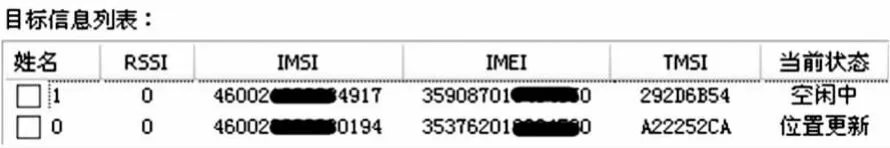

通过PC机控制软件上报获取到的当前移动终端完备身份信息,在控制界面上得到如图5所示的结果。

图5 终端的身份信息获取结果

在模拟基站工作区中,两个移动终端用户(记为姓名0,姓名1)进入当前工作区,姓名0执行了位置更新业务,系统对其身份信息进行获取,得到终端0的TMSI、IMSI、IMEI以及IMEISV的识别码。而姓名1是之前时刻位置更新的终端,可以看到其身份信息保留在列表中,便于后期管理。

对比图4中手机回复的身份响应消息,可判断PC机上报的识别身份信息中各参数值的正确性。

如表5所示,识别获取的TMSI、IMSI、IMEI和IMEISV 4种识别码与手机回复的响应参数值一样,不同在于编码后的显示差别。验证了识别获取到的身份信息的准确性。

表5 终端完备身份信息识别结果

4 结束语

本文提出了一种基于GSM网络基站技术对移动终端完备身份信息进行识别的方案,完成了对移动终端的TMSI、IMSI、IMEI以及IMEISV 4种身份信息的识别获取。在现有技术的基础上,设计了一种多次身份请求机制,完成对当前移动终端完备身份信息的识别。在当前网络内终端的TMSI信息不可用,现有网络VLR数据发生丢失时,系统仍可以及时有效地对终端其他身份信息进行识别获取,实现对区域内GSM终端的实时跟踪管控,进一步加强了基站管辖区域内的移动终端通信安全。测试结果表明,系统能够对基站管控范围内的移动终端完备身份信息进行准确的识别获取和管理,验证了系统的可行性和可靠性。

参考文献:

[1]刘泽忠.一种基于伪基站的GSM用户分选系统实现方案[J].通信技术,2013,(6):127-129.

[2]郑裕峰.定位GSM用户的一种方法[J].小型微型计算机系统,2008,29(6):1066-1069.

[3]宋宇波,刘亦辰,岳亚,等.基站获取移动通信终端国际移动设备识别码的装置及方法[P].中国,CN102740225,2012-10-17.

[4]张红梅,田增山.GSM手机主动探测方案设计与实现[J].广东通信技术,2013,(3):13-17.

[5]陈川.利用手机信号进行生命探测的研究与系统设计[D].成都:成都理工大学,2009.

[6]GSM.04.08 version6.0.0 Release 1997.Digital cellular telecommunications system(Phase 2+); Mobile radio interface layer3 specification[Z].

[7]韩斌杰,杜新颜,张建斌.GSM原理及其网络优化[M].北京:机械工业出版社,2009:49-51.

[8]胥飞燕,郭大江,高嵩,等.基于伪基站诱发技术的震区被压埋生命体分布和搜救系统研究[J].电子元器件应用,2009(8):34-36.

[9]3GPP TS 22.016 version9.0.0 Release 9.3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Services and System Aspects; International Mobile Station Equipment Identities(IMEI)[Z].

[10]汪安民,张松灿,常春藤.TMS320C6000-DSP实用技术与开发案例[M].北京:人民邮电出版社,2008:89-90.

潘 杰(1990-),男,汉族,江西省上饶市人,南昌大学硕士研究生,主要研究方向为信号与信息处理、通信与通信对抗,jackiecreatus@163.com;

万国金(1955-),男,汉族,江西省南昌市人,教授,南昌大学硕士研究生导师,主要研究方向为信号处理、通信与通信对抗,wanguojin@ncu.edu.cn。

Design of Mine-Used DC Carrier Telephone Based on STM32

WU Kexiang*

(Department of Mechanical and Electrical Technology,Chizhou Vocational and Technical College,Chizhou Anhui 247000,China)

Abstract:To abide by the design principles of mine intrinsically safe circuit,according to the need of underground communication in coal mine,a design scheme of DC carrier telephone was proposed which can directly dial.The design circuit of the telephone is introduced in detail.The telephone’s voice signals are generated by the microphone.After enlarged then the voice signals are modulated to frequency signals by LM567 chip.The frequency signals are coupled by transformer and then transmitted by 12 V DC power supply line to the other voice terminals.In the voice terminal the signals are demodulated by LM567 demodulation circuit and enlarged by LM386,then the amplified audio signals are output from a speaker.The dialing circuit is designed based on the STM32 MCU.The dial information is transmitted to the other telephone terminals by CAN bus.The measured call distance is greater than 2 000 m,acoustic volume is larger than 85dB,good results.

Key words:DC carrier; telephone; STM32; CAN bus; LM567

doi:EEACC:621010.3969/j.issn.1005-9490.2015.04.047

收稿日期:2014-08-08修改日期:2014-09-14

中图分类号:TN929.5

文献标识码:A

文章编号:1005-9490(2015)04-0953-05