城乡一体化进程中农村最低生活保障制度实证研究——以北京郊区为例

陈卓群,周树辉(.东北师范大学,吉林长春3004;.中国农业机械化科学研究院,北京00083)

城乡一体化进程中农村最低生活保障制度实证研究——以北京郊区为例

陈卓群1,周树辉2

(1.东北师范大学,吉林长春130024;2.中国农业机械化科学研究院,北京100083)

[摘要]农村最低生活保障制度是我国社会保障体系不可或缺的一部分,在制度实施的过程中,还存在诸多不完备的地方。通过对北京市郊区进行实地调研得出的数据分析,了解当地低保群体的特征及生活现状,并对现行的低保政策实施情况进行评价,进而提出一些可行性建议。

[关键词]城乡一体化;最低生活保障;农村低保

网络出版网址:http://www.cnki.net/kcms/detail/13.1356.F.20150709.1547.007.html网络出版时间:2015-7-9 15:47:26

我国,存在两种生活保障制度——城镇生活保障制度和农村生活保障制度。但是,在城乡一体化进程中,两种生活保障制度的未来发展趋势是要融合为一种。那么这个融合过程肯定是要从较差向好转变,由农村向城镇转变,最后成为城乡一体化的最低生活保障制度,逐步达到整合为一的保障制度。北京市的最低生活保障制度较为完善,是最易融合为城乡一体化的一种最低生活保障制度。因此,研究北京市郊区的最低生活保障制度具有一定的现实意义。本文作者拟对北京延庆县进行实地调查,进行数据调研、采集,在此基础上分析其存在的问题和形成原因,提出政策建议。

一、我国农村最低生活保障制度的历史沿革

目前,经济不发达或欠发达的农村是世界上大多数贫困人口的生活居住地,他们生活贫困,所以农村救助是社会救助制度实施的主要内容。我国农村贫困救助包括扶持贫困户和农村最低生活保障制度。

农村最低生活保障制度是指家庭人均纯收入低于当地最低生活保障标准的贫困群众,由地方政府按最低生活保障标准,提供维持其基本生活的物质帮助[1]。农村最低生活保障制度对象是农村中缺乏或丧失劳动能力、无依无靠、没有生活来源的老、弱、孤、寡、残疾人员[2],在吃、穿、烧、葬和教5个方面给予最基本的保障[3]。

农村最低生活保障制度作为政府向社会提供的制度性公共产品,是一种以政府为主体参与社会资源再分配的行为,属于财政分配范畴,是政府财政分配活动的重要内容,为农村最低生活保障制度平稳运行提供物质保障。

从1996年,民政部先后在山东烟台、河北平泉、四川彭州和甘肃永昌开展试点,随后农村最低生活保障制度在沿海和一些省会城市纷纷建立了起来。2006年各地积极贯彻党中央关于逐步建立农村最低生活保障制度的指示精神,工作进展明显加快。2006年底,全国有23个省份2 133个(民政部统计数据,2007)县(市)建立了农村最低生活保障制度,有1 593.1万人、777.2万户得到了农村最低生活保障,分别比上年增长93.1% 和91.4%[4],平均每人月补差额为34.5元,全国民政部门累计发放农村最低生活保障补助金41.6亿元。

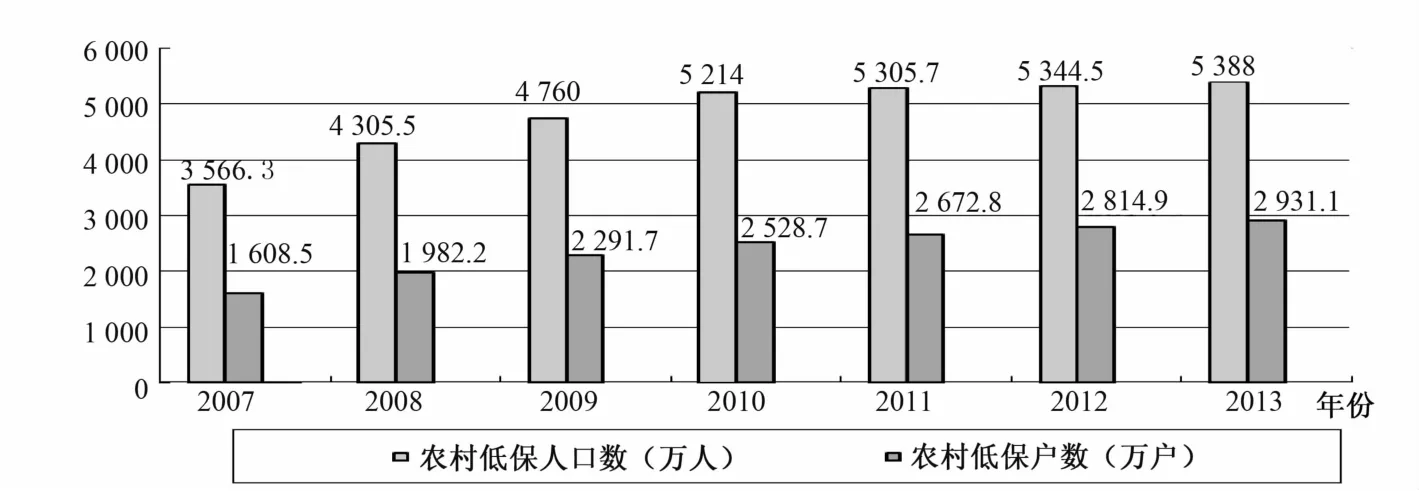

图1 2007~2013年我国农村最低生活保障情况变化

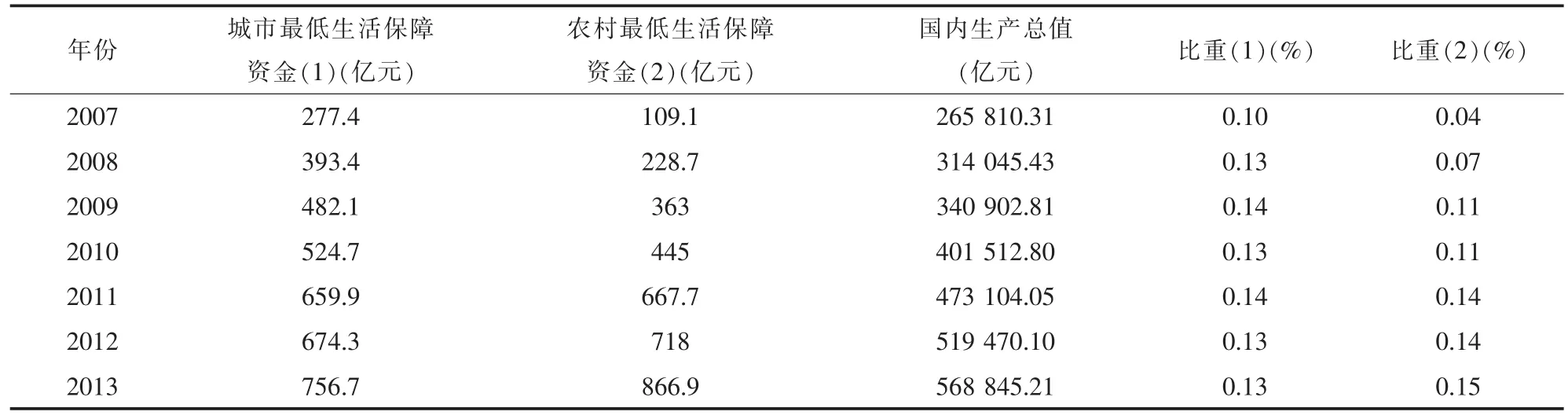

截至2013年底,全国农村最低生活保障对象2 931.1万户、5 388.0万人,农村最低生活保障资金866.9亿元,比上年增长20.7%,农村最低生活保障平均标准2 434元/人、年,增长17.7%;月人均补助水平116元,比上年增长11.7%(见图1)。从2001年起,政府加大了对最低生活保障制度的资金投入,财政用于最低生活保障制度的支出逐年增长[5]。无论是农村最低生活保障还是城镇最低生活保障,低保保障金在国内生产总值中的比重也在增大,从2009年开始,农村最低生活保障资金年增长速度明显超过城市低保金,2013年农村最低生活保障资金866.9亿元,高出城市最低生活保障资金110.2亿元,且在国家财政社会保障和就业支出中占的比例也逐步增加(见表1)。

表1 2007~2013年我国最低生活保障制度政府财政投入情况

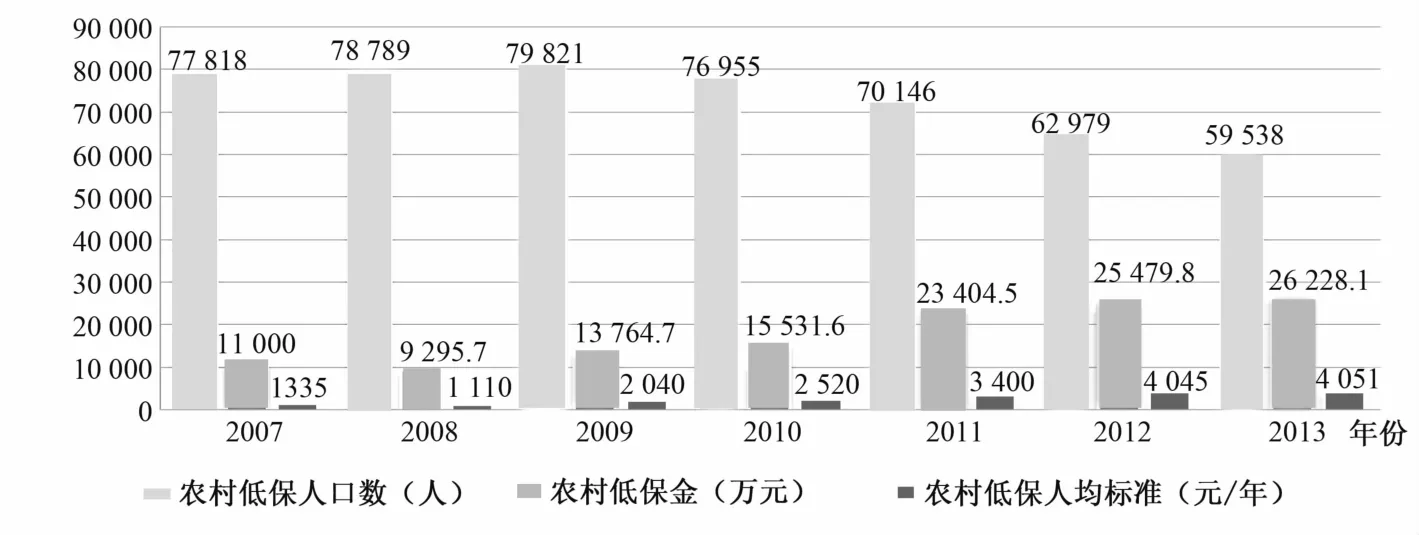

北京作为国家的首都,政策执行力较强,在北京郊区的农村,农民的素质相对较高,对国家政策的关注度也相对较高,所以本文选取北京农村作为研究对象。截至2013年12月底,北京市最低生活保障对象共16.55万人,其中城市最低生活保障对象10.19万人,农村最低生活保障对象6.36万人。2014年2月北京市的农村最低生活保障标准为560元,已达到城市最低生活保障标准的86%。2007~2013年北京农村最低生活保障人数如图2。

图2 2007~2013年北京农村最低生活保障情况变化图

二、北京郊区农村最低生活保障制度实践调查

延庆县位于北京市西北部,属于远郊区县之一,延庆县辖11个镇、4个乡,总面积2 000平方公里。延庆县是个农业大县,有80%以上的人生活在农村。该县从2002年7月1日实施农村最

低生活保障制度,虽然低保标准先后经过了3次调整,由800元调整到900元,现在调整至1 100元,但是仍旧是北京各区县中农村最低生活保障标准最低的。

沈家营镇位于延庆城东4公里,以养殖奶牛业为主要经济支柱;工业以食品和铸造、毛衣加工等为主。井庄镇以旅游业主导产业,山水并茂,植被丰富,是集绿色生态自然风景区和民俗旅游为一体的休闲娱乐区。

本文选择北京市延庆县的沈家营镇和井庄镇两个乡种的4个村作为样本村,在2013年进行实地入户调研研究。首先对乡镇政府进行座谈,全面了解本乡镇的农村最低生活保障整体情况,然后进入村里进行调研。考虑到农户由于文化程度低或视力不明等原因降低调研质量,笔者提前做好从调研问卷,对被访者逐条询问,访谈过程主要以对话为主,访谈对象尽量呈多样化,男、女、老人都占有一定的比例。事后对问卷各个问题进行逐条整理,分类统计,得出调研结果。

(一)调查研究过程

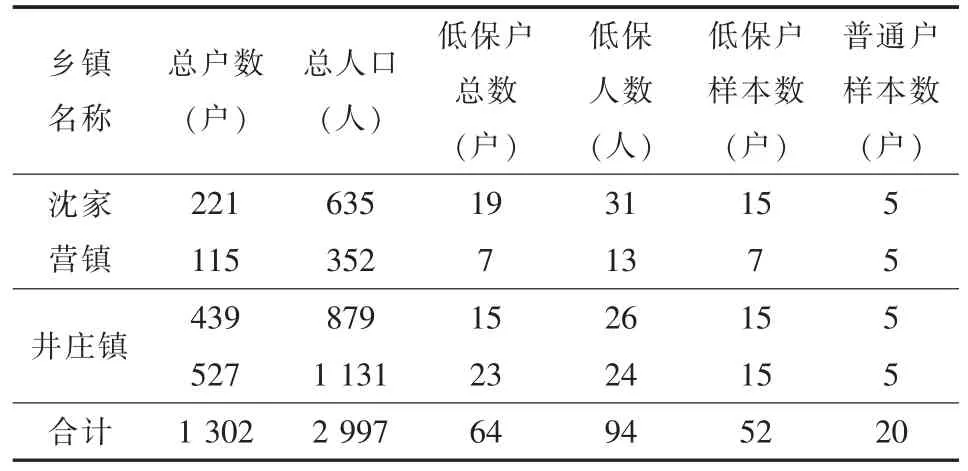

按照乡镇提供的农村最低生活保障对象名单进行随机抽取低保样本。村里低保户数不足15户的全部纳入样本范围,另取5户非低保户;低保户多于15户的村子,按照样本多样性原则取15户,另取5户非低保户。这5户非低保户中,按照不同经济水平进行随机抽取,经济条件好的为1户/村,经济条件中等的为2户/村,经济条件差的为2户/村。样本总数为64户,普通户样本数为20户(见表2)。

表2 样本分布情况

(二)农村最低生活保障对象的特点

通过对样本村的实践调查,整理数据,发现农村最低生活保障人员存在以下问题:

(1)文化程度低。低收入家庭的一个重要的特征就是文化程度低。在家庭最高学历调查中,没受过正式教育的人家占50%。

(2)身体状况不佳,丧失劳动力。80.95%的农村最低生活保障家庭中至少有一个残疾人或大病者,包括大病患者、精神病患者、肢体残疾等,他们基本上完全依赖他人,靠自身努力很难完全摆脱贫困境地[6]。农村最低生活保障户中有54.9%的保障对象完全丧失了劳动能力,35.4%的保障对象丧失部分劳动能力,虽然他们从事一些力所能及的劳动,但农村的劳动强度已经超出了他们的身体承受范围,无法增加收入。

(3)收入来源单一。95%的保障对象或家庭成员为农民,收入来源主要为农业收入,没有人外出打工或在正式工作单位就业,不会或没有本钱做生意,收入来源少。这种有限的经济收入,使得贫困家庭在天灾人祸面前显得极为脆弱。

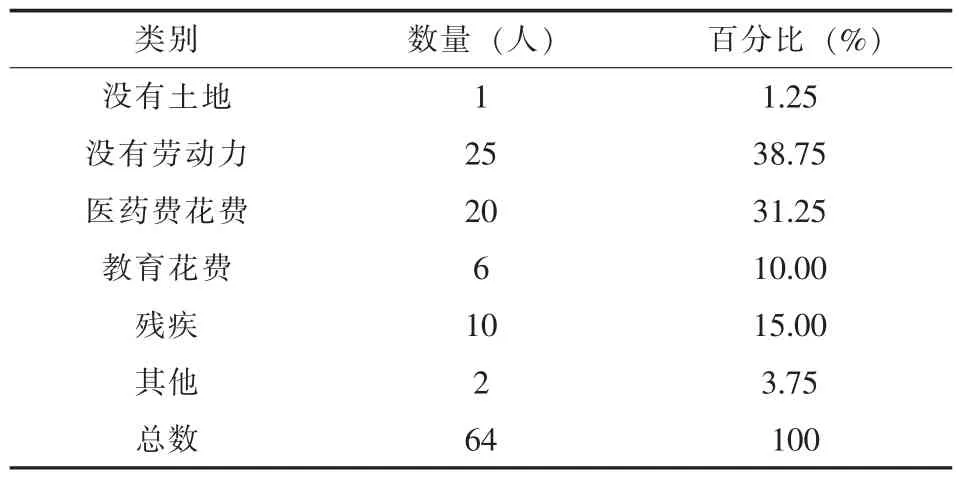

(4)农村最低生活保障群体最关心的问题。前3个问题依次是收入问题(59.8%)、医疗问题(50.3%)、子女教育(45.6%),明显高于普通农村居民;只有22.7%的保障人员关注就业问题。如果政府提供工作,保障对象中愿意就业的人员只有32.99%,其余的67.01%不愿意参加工作。从表3可以看出,现阶段农村最低生活保障家庭大多数都面临或因劳动力缺失或被医药费所累的困境。

表3 农村最低生活保障家庭陷入贫困原因

三、北京郊区农村最低生活保障制度的不足

在农村居民对农村最低生活保障的满意程度评价中,虽然很多农民对农村最低生活保障制度的具体内容不了解,但是他们都知道这是国家扶持农民脱贫的一项政策,对政策整体的满意度较高[7]。每年上级政府都会准时下拨农村最低生活保障专项资金,98%的农村最低生活保障户能按时、足额的领取保障金。但是,该制度在具体实施的过程中仍然存在很多有待解决的问题。

(一)农村最低生活保障对象难确定

尽管北京市的各区、县对农村最低生活保障对象的家庭收入进行了明确的划分,在收入类别中应该把哪些收入划入到家庭收入中做了详细说明,但在执行中依然难以掌握[8]。一是对于应计算的家庭收入,实际执行中难以核实。保障对象收入调查和核实存在较大困难。

不少地方完全将农村最低生活保障对象的认定工作交由村委会负责,放弃了应有的监督职责。农村最低生活保障制度评议小组中有人情因素的现象存在,在出具的证明中有随意性、不负责任的情况。农村居民的收入核算难,农村家庭生产经营状况、农民外出务工等情况难以掌握,实际收入难以核算。在确定农村最低生活保障户时,还是存在“进村上门看房子,进屋看被子,吃饭看盘子,穿着看身子,银行看折子”简单粗放的考察办法,难免在确定低保对象中存在不合理现象。被访者认为在农村最低生活保障实施过程中存在不合理现象的占18.45%,基本合理的占81.55%,其中“错保”的现象不严重(93.20%),而“漏保”的现象比较严重(76.70%)。

(二)农村最低生活保障覆盖程度低

截止2013年底,北京市农村最低生活保障人数为57 497人,而农业人口289.7万人,覆盖率仅为1.98%。延庆县农业人口72万人,低保人口6 511人,覆盖率仅为0.91%。

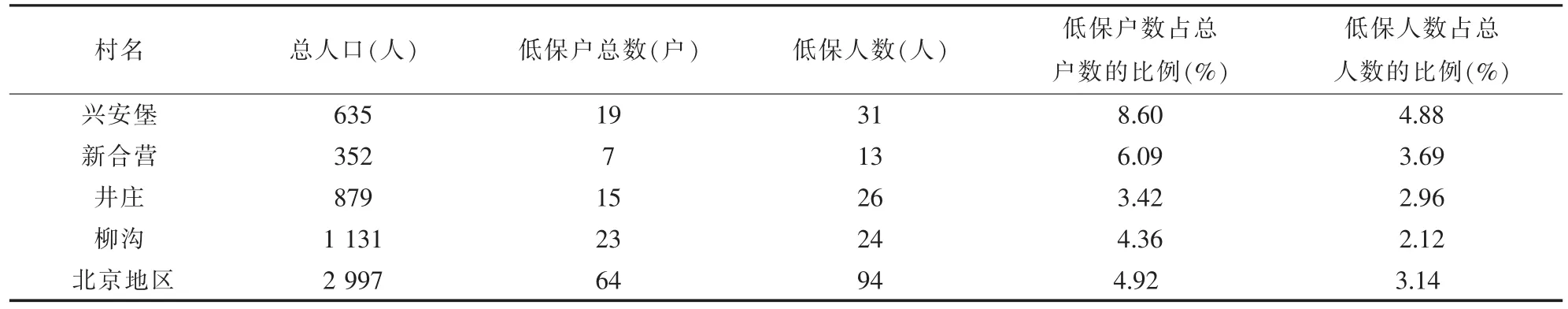

在调查中发现,目前农村最低生活保障对象的大多是有精神疾病人、身体残疾人,那些因教育致贫、因灾致贫等带有特殊性、突发性的群体,很多家庭贫困但有子女的老年人和有正常劳动力但生活在贫困线下的穷困人口还排斥在保障范围之外,覆盖率不到5%(见表4)。

表4 样本村低保覆盖情况

(三)农村最低生活保障补助水平不高

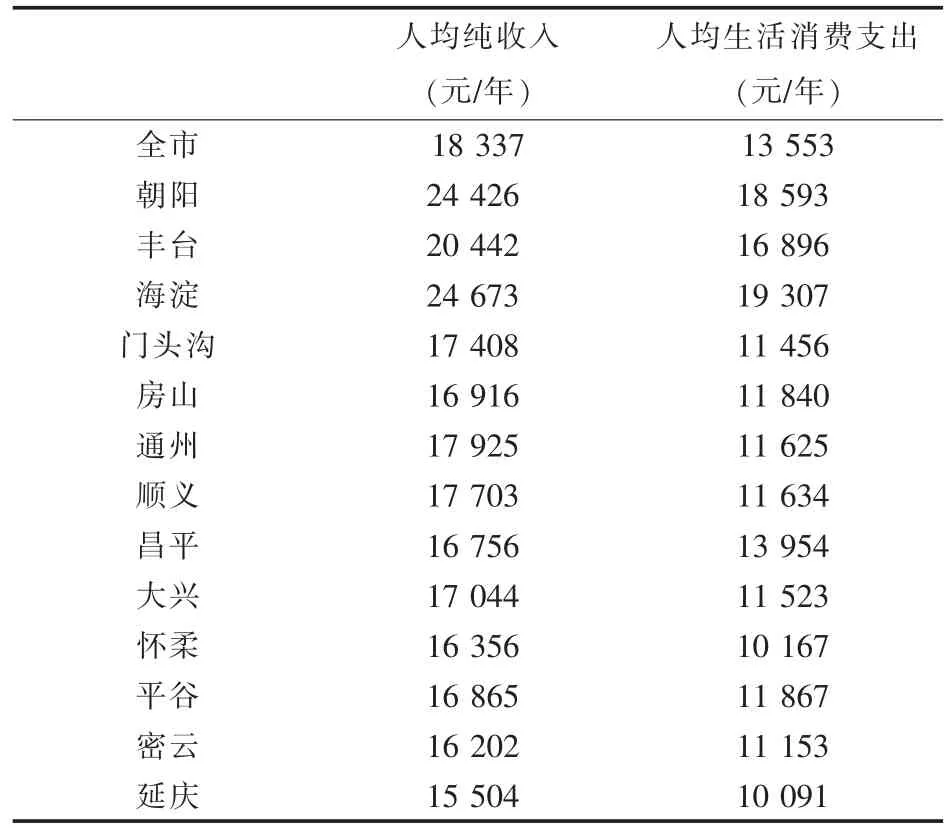

2013年1月,北京市各区县政府制定城乡低收入家庭认定标准为人均740元/月。从表5中可以看出,低收入家庭的年收入标准比全市最低的延庆县人均纯年收入相差了近一倍。低保人员的家庭纯收入低于人均生活消费支出水平。

表5 2013年北京农村居民人均纯收入和生活消费支出

调研走访的两个乡镇,最高低保标准580元/人、月,最低110元/人、月,补助标准相差较大。在物价飞涨的的今天,低保补助还远远不足以维持一个丧失劳动能力的人的基本生活,大多数的低保户(69.14%)在享受低保补助后情况有所好转,但是效果不明显,相对于贫困家庭的花费,低保补助只能杯水车薪(见表6)。

(四)农村最低生活保障形式单一

现有的保障方式无一例外是发现金,或者直接将钱存入卡或者存折里,形式单一。

近几年,北京市下了较大功夫推广农村最低生活保障配套措施,普遍建立了农村合作医疗制度,针对低收入群众面临的各种实际困难,先后建立了农村医疗救助、住房救助、教育救助等系列救助制度,此外还设立了残疾人救助,每月补助一些,救助综合效应大大加强。

农民希望的配套措施为(多选):减免医疗费用(48.8%)、粮油、衣物等实物帮困(46.4%)、减免学杂费(20.0%)、提供确切的就业机会(12.8%)。

(五)对农村最低生活保障制度认识和宣传不够

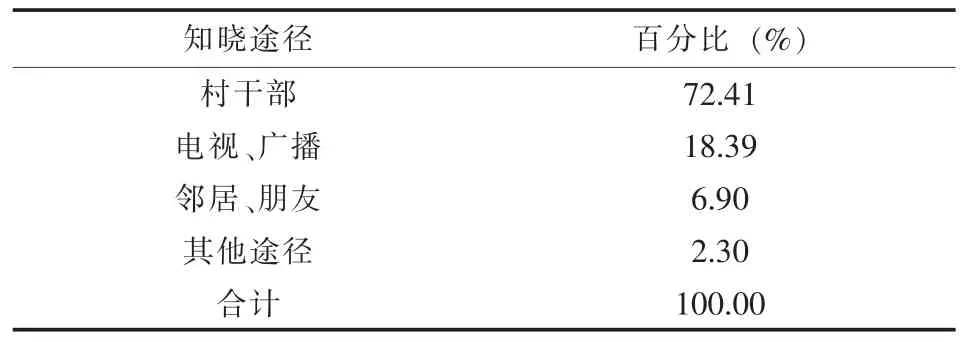

首先,在调查的村干部中,有很大一部分人都不清楚农村最低生活保障制度的具体条例。他们以为低保只是传统社会救济制度的延续,单纯依靠旧经验办事,眼光仍局限于传统的“三无”对象,不能正确理解此项制度在新形势下所具有的重要创新意义。而农村居民对低保政策的知晓途径主要是通过村干部(见表7)。

表7 农村居民对低保制度的知晓途径

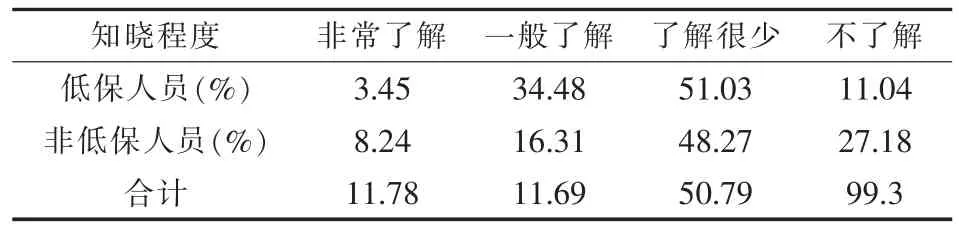

其次,基层干部对于低保制度的宣传不够,特别是比较详细的各项条例与公民权利强调不够。造成了农村居民对低保制度的知晓率很低,如表8。低保对象中,对政策非常了解的高知情群体一般都是低保对象中文化程度较高的人,但是这部分仅占了17%;对政策了解的一般村民只是知道有这样的一个政策,但是低保政策具体的条例并不清楚。非低保户对农村最低生活保障政策了解程度更少(51.03%),很多人不知道有这样的政策。说明村级干部的宣传工作很不到位。非常了解的占4.55%,比较了解的占27.27%,一般了解的占31.82%,不了解的占36.36%,这跟北京的低保对象有关。在访问的的对象中,呆傻、老年者居多,他们已经没有正常人的意识,根本没有办法了解农村最低生活保障制度。

一些比较贫困的农民,有些根本不知道有低保制度,还有些人担心由于申请了最低生活保障而受到歧视,特别是担心影响子女和再就业等。此类的顾虑,应该通过相关干部正确的引导和明确的宣传,尽可能避免误解。

表8 农村居民对农村最低生活保障制度的认知率

在政策期望知晓途径中,农村居民更希望通过广播(52.43%)的途径来了解政策。他们的文化程度较低,不易读懂文字之类的文件,且每户的工作时间不同,不易集中开村民大会,而广播的方式更易于村民接受,这有助于他们认识和理解农村最低生活保障制度。

(六)农村最低生活保障与城市低保最低生活保障制度并轨难度大

加快城市化进程是一个重要工作目标,北京市有9个区、县的农业人口占总人口的比例高于60%,随着城市化水平的逐步提高,农村居民换入城镇户口并享受同样的公共服务,包括社会保障服务及养老、失业、医疗等,是件长期而艰巨的任务。城市最低生活保障标准为人均每650元/月,农村最低生活保障标准560元/月。2014年7月份农村最低生活保障人数57 497人,要使农村最低生活保障人数和标准都达到城市低保水平,那么财政投入要增加574万元。农村与城市的最低保障水平相差之大显而易见,如果加快城市化进程,实现农村与城市最低生活保障制度的并轨,无疑给财政较为困难的区(县)和乡镇财政带来巨大压力。

四、政策建议

(一)合理确定标准

农村最低生活保障标准的制定,要根据当地居民的实际消费支出来界定,能够更真实反映农村居民基本生活,应该由当地政府的各个部门协调工作,对维持基本生活所需的衣、食、住、行等费用及水、电等生活必需品所需费用进行核算,同时要兼顾未成年人义务教育费用做一次比较彻底的调查,走访调查每一类低保家庭,并参考当地统计数据来确定人均基本消费和支出平均水平。

(二)加大农村最低生活保障资金投入,合理划分各级财政分担比例

完善多渠道筹资体制和财政拨款制度。在纵

向财政转移支付上,缩短转移支付环节,提高转移支付效率[9]。扩大农村最低生活保障金的来源,调整个人所得税的使用方向,征收社会保障税。

合理划分各级政府财政分担比例,建立最低生活保障资金保证机制。目前北京农村最低生活保障资金主要由区(县)、乡镇两级财政负担,与这两级政府的财政收入不相称,负担较大。适当调整市、区(县)、乡镇财政管理体制,建立专项资金来解决农村最低生活保障资金问题。可按照4∶4∶2的比例,分别由市、区(县)、乡镇财政负担农村最低生活保障资金[10]。

(三)建立有层级的农村最低生活保障制度

北京市农村最低生活保障人群分为全额享受和差额享受两种类型,从调研数据上可以得知,享受全额救助的人占少数,但难以克服低保制度的养懒现象。针对有劳动能力的农村最低生活保障对象,确定一个享受农村最低生活保障的期限,同时启动再就业救助,重新就业后不得继续领取低保资金。增加农村最低生活保障补助对象的范围,老人、儿童、学生等对象也纳入进来。

(四)完善农村最低生活保障制度的配套体系

健全医疗救助体系、再就业救助体系、教育救助体系、重大自然灾害救助体系、扶贫等与农村最低生活保障相结合的农村社会救助体系。虽然北京市已经逐步开展各项救助工作,但仍不足以解决因重大疾病和子女上学给农业人口带来的生活困难。医疗问题和子女上学问题是除收入以外农业人口最关心的问题,有必要在现行的农村最低生活保障制度基础上,逐步完善重大疾病救助和子女教育救助,使广大贫困农户在遇到困难时可以通过社会救助,解决温饱问题。

[参考文献]

[1]申海羡.统筹城乡居民最低生活保障制度建设研究[D].泰安:山东农业大学,2009:19-20.

[2]王海娇.我国农村养老保障制度的法社会学分析[D].长春:吉林大学,2007:9-10.

[3]百度文库互联网文档资源.社会保障[EB/OL]. http://wenku.baidu. com/view/213db2bd960590c69ec37615.html.

[4]谢万贞.贵州省农村最低生活保障制度运行研究[D].贵阳:贵州大学,2009:10-11.

[5]国家民政局.2006年民政事业发展统计报告[EB/OL].(2007-05-23)http://www.gov.cn/gzdt/2007-05/23/content_623325.htm.

[6]郑功成.中国社会保障制度变迁与评估[M].北京:中国人民大学出版社,2002:231-233.

[7]马斌.积极建立农村居民最低生活保障制度[J].中国农村经济,2002(7):53-54.

[8]董强.农村最低生活保障政策实施过程及瞄准分析[J].农业经济问题,2006(11):69-71.

[9]童海保.关于制定农村社会救助法的议案(民政部)[EB/OL]. (2007-03-07)中国人大新闻网.

(责任编辑:李萌)

[10]刘娟.农村最低生活保障法律制度研究[D].沈阳:辽宁大学,2011:17-21.

An Empirical Study on the Rural Area Subsistence Allowance System within the Course of Rural and Urban Integration——A Case Study of Beijing Suburban Areas

Chen Zhuoqun1,Zhou Shuhui2

(1.Northeast Normal University,Changchun 130024,China;

2.Chinese Academy of Agricultural Mechanization Sciences,Beijing 100083,China)

Abstract:Subsistence allowance system for rural residents is an indispensable part of social security system. However,some imperfection still exists during the implementation of this system. In accordance with the data obtained through the fieldwork in the Beijing suburban area,the article evaluated the current performance of subsistence allowance system and presented the feature and the status quo of relative residents. At last,it also proposed feasible suggestions.

Key words:urban and rural integration;subsistence allowances;rural subsistence allowance

作者简介:陈卓群(1983-),女,吉林长春人,应用经济学博士后,东北师范大学讲师,研究方向:公共经济与管理;周树辉(1983-),女,吉林白山人,中国农业机械化科学研究院工程师,研究方向:农业经济。

收稿日期:2015-04-29

DOI:10.13253/j.cnki.ddjjgl.2015.09.010

[中图分类号]F323.8

[文献标识码]A

[文章编号]1673-0461(2015)09-0049-06