科学本质观教育的“历史案例讨论反思教学模式”研究①

马俊杰 仲扣庄

(1. 江苏省丹阳高级中学,江苏 丹阳 212300)

2. 南京师范大学物理科学与技术学院,江苏 南京 210046)

科学本质观教育的“历史案例讨论反思教学模式”研究①

马俊杰1,2仲扣庄2

(1. 江苏省丹阳高级中学,江苏丹阳212300)

2. 南京师范大学物理科学与技术学院,江苏南京210046)

仲扣庄(1962—),男,江苏盐城人,博士,南京师范大学物理科学与技术学院教授,硕士生导师,主要研究物理课程与教学论.

摘要:科学素养是当今世界各国基础教育阶段科学教育的中心概念,也是我国新一轮课程改革中理科课程的主旨目标.而作为科学素养重要组成的科学本质观的研究刚刚兴起,笔者就如何进行科学本质观教育作了一些尝试,希望能为科学教育提供启示.

关键词:科学本质观教育;物理学史;教学模式;教学实践

1问题的提出

2004年开始的新一轮课程改革正在改变我们一些传统的做法,科学课程要解决科学是什么?即科学的本质观问题.而我们所关心的是如何有效实施科学本质观教育?

物理学史是物理学家的探究过程,这一过程所充满的艰巨性和创造性、洋溢的科学精神、渗透的科学的思想和方法,是我们在物理教学中的重要资源;在教学过程中运用物理学史,使学生认识到教学过程中充满曲折和乐趣,以提高学生科学探究所需要的能力和增进对科学探究的理解,领悟到科学的本质特征.

如何开展科学本质观教育?国内外有很多介绍,笔者认为必须要立足于我们平时的教学,离开现有的教学就是空谈.必须立足于课程标准、教材,在此基础上进行拓展.

理解科学的本质应该是一种认知性学习结果,应该显性地进行,而不是期望“在科学活动中通过一种渗透过程被同化”.所以有学者倡导通过显性和反思性方法,发展学生对科学本质的理解,认为促进学生科学本质观的目标应该有计划地进行教学,而不是预期作为科学教学方法的副产物或第二种产物.“反思性”是与教学要素相关的,涉及到为学生提供认识论层面的分析活动机会.简要来说,显性和反思性方法强调学生应意识到一些与他们参与的科学活动有关的科学本质观,强调学生在包含这些科学本质观方面的框架下的反思活动.研究表明,显性和反思性方法是促进学生科学本质理解的较为有效的方法.

依据以上结论,笔者提出了“历史案例讨论反思”的教学模式.

2模式的提出及其实践

2.1模式的提出

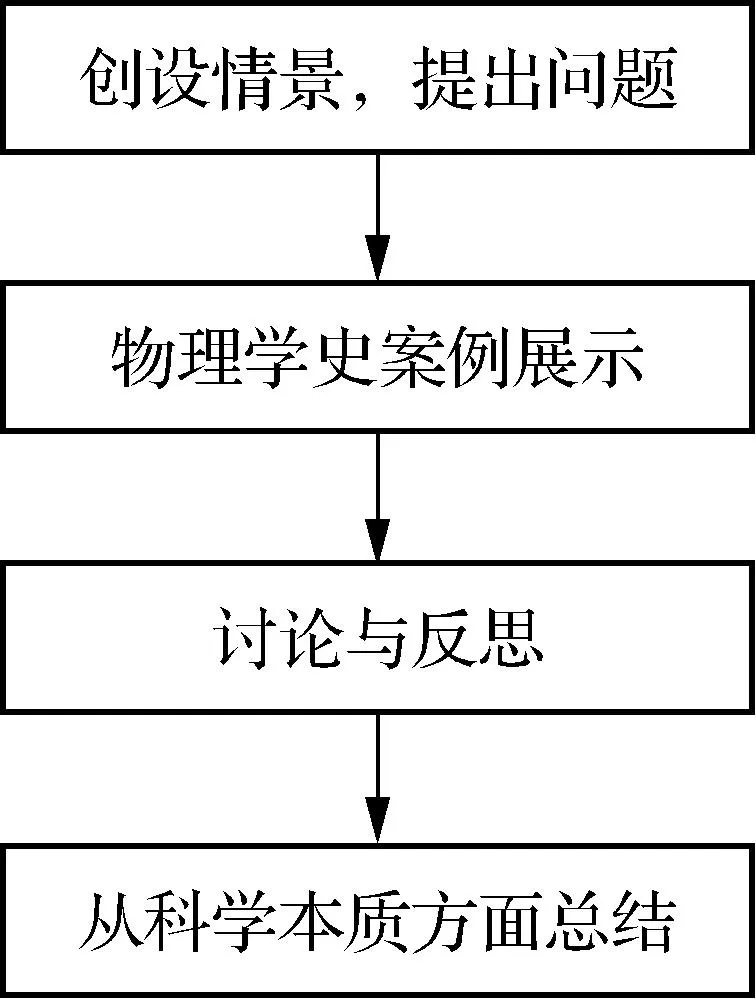

历史案例讨论反思模式是指选择物理学史上具有重大意义的历史案例,展示科学家的探究过程,引导学生讨论思考后,使学生在反思物理学家之间、自己和物理学家之间的思考方式中获得对科学本质认识的一种教学模式,其教学流程如图1.

图1

(1) 创设情景,提出问题.教师开始上课时利用演示实验或生活情景引入课题,当然也可以是物理学史上一个故事情景引入,由此产生一个需要解决的问题.

(2) 由教师或学生展示物理学史上对这一典型问题的探究过程.

(3) 师生一起讨论科学家这样探究的目的、过程、及科学家在其中的作用.并反思科学家与科学家之间、自己的认识与科学家的认识之间的不同点、优缺点.

(4) 总结科学本质观内容.在此基础上教师引导学生明确相关的科学本质观内容.

在我国目前内容与课时矛盾比较突出的情况下,反思学生自己的认识活动可能是一种较为可行的方案.笔者认为,参照当代科学本质观的几个重要方面,可以引导学生从以下几个方面进行反思:科学认识的对象是客观的,认识主体具有主观性,科学认识过程是一个什么样的过程?认识主体与客体的作用关系是什么?认识结果是客体的“拷贝”吗?在科学认识的过程中,认识主体的经验和文化背景对于科学认识有影响吗?科学认识的基本过程是什么?科学认识需要以实验事实为基础,我们得到的认识都是观察到的吗?在观察和推论两种认识水平之间有什么区别?在科学认识的结果中,科学定律和科学理论的产生方式有什么不同?在科学认识中有没有想象性和创造性成分?对于一个科学认识,我们相信它的理由是什么?科学家发展了一个科学理论后,它还会改变吗?总之,学生只有对科学认识活动进行反思,才有可能认识到科学认识活动中的“建构性”特点.

其中学生的讨论活动可以穿插在某个环节中,也可在整个探究活动结束后进行反思、讨论和交流.教师的引导主要体现在引导学生关注科学本质方面的问题,并引导学生建构合理的认识论观点.

2.2“划时代的发现”的教学实践

例如人教版3-2电磁感应的第一节“划时代的发现”的教学,利用物理学史上典型案例进行教学,引导学生通过参与其中体会物理学家思维活动的过程,并让学生进行评价和反思,通过这一过程挖掘其中蕴含的科学本质问题.

2.2.1教学目标

(1) 知道与电流磁效应和电磁感应现象的发现相关的物理学史实.

(2) 知道电磁感应、感应电流的定义.

(3) 从电磁感应产生使学生认识到只有暂态过程中才会有电磁感应现象产生.

(4) 通过对电磁感应—划时代的发现进行学习反思,使学生对科学研究的过程、证据的重要性、科学研究主观和客观性、社会性等有正确认识.

2.2.2教学设计

(1) 创设情景,引出问题

介绍当今电气化时代,人们离不开电.电能的应用涉及到人类社会的各个角度.提出问题:电能生磁吗?你如何来证明?磁能生电吗?你如何来证明?

(2) 展示物理学史案例

德国哲学家谢林认为宇宙间具有普遍的自然力的统一.谢林的思想对奥斯特具有深刻的影响,导致奥斯特去研究电和磁之间的联系.

1807年奥斯特宣称正在研究电和磁的关系.因为富兰克林曾在1751年证明,用莱顿瓶中的电可以使磁针磁化或退磁,莱顿瓶只能供给瞬间电流,所以没能继续研究下去.伏打电堆的发明,为连续电流提供了电源,奥斯特才能对电磁联系的问题继续研究下去.

1820年4月的一天,奥斯特在去哥本哈根大学讲课的路上,产生了一个念头:如果静电对磁石毫无影响,那么若用一根导线把伏打电池的两极联系起来,让电荷在其中运动,这样会发生什么现象?他带着这些问题走进了教室.奥斯特把自己带去的伏打电堆放在讲台上,然后用一根白金丝把电堆的两极连起来,并将一枚小磁针放在它附近.这时,奇怪的现象出现了:磁针本该指南北的,现在却转动了,并在垂直于导线的方向停下来.听众无动于衷,而演示者却激动万分.课后他继续留在教室里,核对了他刚刚发现的这个不寻常的现象,从而翻开了电磁学暂新的一页.

教师在向学生介绍以上史实后,并演示奥斯特实验.

教师展示第二个史实:1831年,法拉第在一个软铁圆环上绕上两个彼此绝缘的线圈.原来设想,通以强电流的线圈A将成为一个电磁铁,产生强大的张力,这张力将通过铁环中的粒子传递到另一侧,作用于线圈B使其中产生出电流.实验未观察到预期效果,这一设想仍然是想由一根通电导线的磁场作用在另一根导线中产生出电流.

1831年一次偶然的实验,他观察到了放在线圈下方的小磁针发生了偏转,他立刻意识到这是寻找了近十年的磁产生电流的现象,但是他还没领悟到暂态性的本质.他立即想是否还有其它办法产生这种现象;特别是线圈和铁环是不是产生这一效应的必要条件.他很快找到了答案,只要具有暂态即可.

教师演示实验:在同一铁芯上有两个线圈不相连,一个通过开关与电源连接,另一个与电流计连接.

法拉第之所以取得这一成就,是同他关于各种自然力的统一和转化的思想密切相关的.法拉第深受戴维思想的影响,而戴维很熟悉康德关于力的统一和转化的学说.正是这种对于自然界各现象普遍联系的坚强信念,支持着法拉第始终不渝地为从实验上证实磁向电的转化探索不已.

教师演示第二个实验:串有电流计的闭合线圈靠近一段铁芯,分别拿磁铁靠近铁芯的两端.

(3) 讨论与反思

在电与磁的认识过程中,奥斯特的经验和文化背景对于科学认识有影响吗?科学认识需要以实验事实为基础,在奥斯特实验过程中,台下学生的认识都是观察到的吗?观察与推理有区别吗?从莱顿瓶到伏打电堆的发明对电流的磁效应的发现有作用吗?法拉第为什么坚信磁能生电?我们相信电磁感应的理由是什么?为什么法拉第前一个实验失败了,说明什么?科学不能完全做到绝对客观.是不是后一个实验就说明法拉第发现电磁感应定律了?

(4) 从科学本质观方面总结

实践性:坚实的证据是科学探究的关键,科学的正确性迟早要通过对现象的观察和实验来判定.

科学研究的创造性:科学探究不仅涉及逻辑推理和实验活动,同时还是一个充满创造性思维的过程.

科学研究不能做到绝对客观:科学研究会受到科学家自身背景和研究期待等因素影响,无法做到绝对客观.

社会和文化的影响:科学家的哲学信念或指导思想对科学研究的重要作用.

2.3模式的教学效果

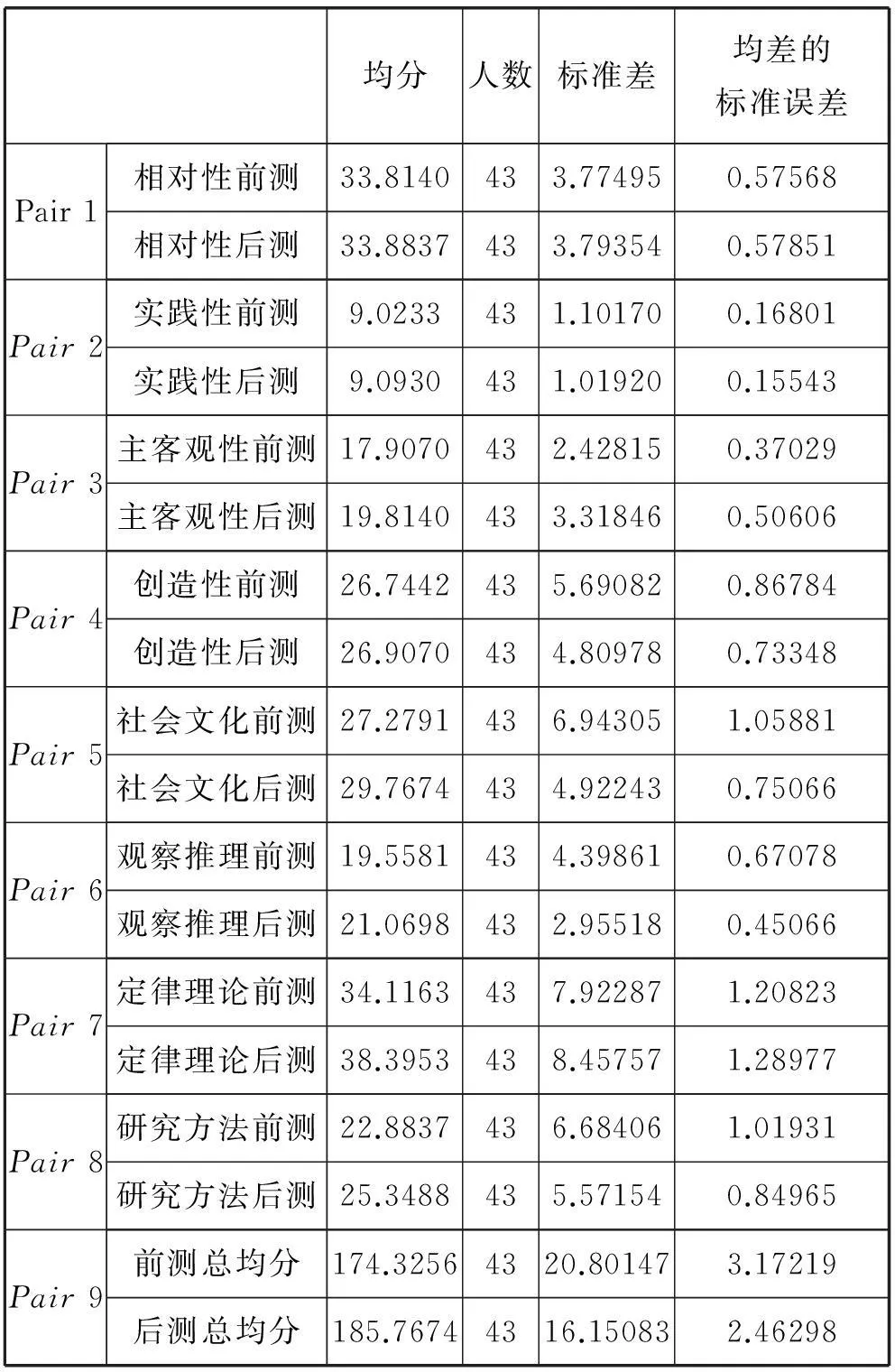

笔者选择江苏地区一所四星级高中的两个班进行前测,了解高中生科学本质观的的现状.在对其中一个班实施科学本质观教学后再进行后测,以评估显性科学本质教学的效果,其前后测各项得分如表1.

表1

从表1可以看出:后测分数各项均比前测有不同程度提高,其中“主客观性”后测比前测增加1.9070分,“社会文化的影响”后测比前测增加了2.4884分,“观察推理”后测比前测增加1.5116分,“科学定律和科学理论”后测比前测增加4.2791分,“科学研究方法的多样性”后测比前测增加2.4651分,后测总分比前测总分增加11.4419分.特别是“主客观性”、“社会文化的影响”、“研究方法的多样性”、“科学理论与科学定律”这几方面提高较多.

进一步可以看出实验班级的学生在经过科学本质显性课程的实验教学后,量表总分由174.3256分增加到185.7674分,经过配对样本T检验,存在显著性差异(P<0.05).“主客观性”分量表上得分增加1.9070分,经过相关样本T检验,存在显著性差异(P<0.05);科学定理与科学理论的后测得分比前测得分增加4.2791分,经过相关样本T检验,存在显著性差异;社会文化的影响后测比前测加2.4884分,但未呈现显著差别.由此可见科学显性教学模式使高中生在“主客观性”、“科学定理与科学理论”两方面能获得较显著提高.

同时在经过一段时间的学习后,出现了一些变化,H同学对科学理论和主客性的看法的变化有一定的代表性:“科学理论”是被创造出来的,由一个人对某一方面知识加以自己的理解来反映科学的某一属性.M同学对科学研究是否会受到社会和文化的影响也有了新的看法:科学家处于社会之中,或多或少会受到当时社会文化的影响,社会和文化可能起到推进作用也可能起到阻碍作用.比如亚里士多德和伽利略的理论都是时代的产物,有其局限性,但不失为那个时代的先进理论.

可以看出,通过显性教学,同学们科学本质观提高有一定的作用,许多同学在前测很少有文字表达,但在后测却有不少文字表达,说明他们的科学本质观有一定转变,了解到一些这方面的知识.他们也弄清了一些科学本质方面的概念,开始思考一些科学本质的内涵了.

3教学模式实施过程应注意的问题

(1) 限于时间要把握好“度”

在高中物理教学中,是否每节课都进行显性教学模式教学?还是有的课采用HPS探究教学?有的课采用讨论反思式教学?有的课采用传统式教学?还是在一节课上又有传统式又有探究式?这就涉及到如何把握这个“度”.实际上,不同的教学方式都有其自己的优点与不足,所以教学应包括多种形式,只有灵活采用多种不同的教学方式,才能优势互补,有助于学生的学习,有利于学生的发展,有助于课堂教学效率的提高.所以这个“度”要视具体情况而定,而且要看学生原有的基础知识与技能水平,要看学生的认知水平和能力,要看教师对学生的了解程度,要看教师的教学艺术,要看学生与教师的配合程度等.

(2) 教学中教师应注意教学语言的适当运用

为帮助学生形成现代的科学本质观,教师应在教学中适当使用“产生式话语、反思性话语”和“认识论话语”.教师在涉及科学定律与科学理论时要注意:研究科学定律时用“从大量的事实可以归纳出……”这一类话语;研究科学理论时用“我们提出……理论能够很好地解释这些事实,这种理论的合理性可以通过证实其预测的情况来间接找到支持性依据.”

在涉及观察与推论时,经常用到“我们观察到什么”和“我们能够推论出什么”.同时应设计一些反思性话语,应该根据教学主题的特点适是当问一些诸如“为什么要引入这个概念、如何知道……是正确的”这样的认识论问题.用这样的问题引导教学,会让教学内容具有认识论的意义,从而形成对科学本质的正确理解.

(3) 要选择好历史案例

鉴于当前的课时限制,不是每一节内容都可以采用此类探究,但可以选择一些历史上的典型案例或在物理学发展过程中十分重要的案例来进行探究.如:自由落体运动、电磁感应现象、能量守恒定律、光的本性等,在这些案例中一般都蕴涵着十分丰富的科学本质观教育内容.借助于典型案例,既省时又达到了科学本质观教育的目的.

参考文献:

[1] 梁永平.促进学生科学本质理解的教学设计[J].化学教学,2008,(9).

[2] 梁永平.理科教师科学本质教学话语的重建[J].教育理论与实践,2005,(7).

作者简介:①马俊杰(1973—),男,江苏丹阳人,教育硕士,中学高级教师,江苏省丹阳高级中学副校长,主要研究中学物理教学.