城市化进程中的农村方言词汇的变化研究——以叶县权印村为例

○吕颖培

(陕西师范大学 文学院,陕西 西安710119)

改革开放以来,中国城市化明显加快。根据国家统计局发布的2014年经济数据:2014年末,从城乡结构看,城镇常住人口74916万人,比上年末增加1805万人,乡村常住人口61866万人,减少1095万人,城镇人口占总人口比重为54.77%。[1]一般认为,城市化就是一个农业人口转化为非农业人口、农村地域转化为非农村地域、农业活动转化为非农业活动的过程。[2]在城市化进程中,农村的农业活动、生活方式、经济条件都会发生大的变化;同时大量农村人口走向城市,加深了与城市人口的接触程度。走向城市的农村人口为了融入城市,开始学习并使用普通话。这个过程会或多或少地对方言的语音、词汇和语法等语言要素各方面产生一定影响。所以文章主要用社会语言学的方法,对城市化进程中的叶县权印村方言词汇进行研究,以期发现权印村方言词汇在城市化进程中发生的一些变化。

一、调查内容和方法

(一)调查内容

我们选择的调查地点叶县权印村处于北方方言区域,它的词汇中有一大部分与北方方言词汇重叠,但另外一部分词汇也有自己的特点,是符合当时历史文化地理生活的,更能反映当地的文化,正如李如龙说“不是所有的方言词语都能反映方言区的历史文化”[3],所以我们主要选择后者作为调查内容。但是后者主要包括哪些,截至目前还没有一个官方的详细的调查统计。《叶县志》[4]中的方言部分一共收录了天文地理、时间时令、植物动物、家舍器物、亲属称谓、人品性状、结婚丧葬、衣服饮食、身体疾病、一般动作等十大类177条叶县方言常用词语,但是有一些并没有在我们的调查地点——权印村出现,所以我们会删掉这些词条,并结合权印村实际加入一些权印村自有的词条,最终确定了不包括亲属称谓在内(笔者的毕业论文是有关称谓语的)的九大类共113条常用词,基本反映了权印村的语言实际。

(二)调查方法

由于权印村是笔者的老家,笔者从小在这里长大,即使现在在外地读书,每年假期仍然会回去,和村子里的人很熟悉,调查起来会很方便。笔者主要利用2015年7月的空闲时间进行调查。在调查过程中,我们主要用访谈法,为了方便后期资料整理,用一台平板电脑进行录音。具体的过程就是笔者每次说出一个词条,就会问被试两个问题:

1.你知道这个词的意思吗?

2.日常生活中,你会用其他的词表达这个意思吗?如果有,是什么?

第一个问题主要是为了了解被试对方言词汇的掌握情况,第二个问题是为了了解权印村人在日常生活交流中是否会用普通话词汇替代方言词汇或者部分方言词汇已经被普通话完全取代,主要考察普通话对方言的影响程度。在访谈的过程中我们首先会问第一个问题,如果被试知道这个词的意思我们会继续问第二个问题;如果被试不知道,我们会给被试解释这个词条的意思,然后问第二个问题,看被试是完全不知道这个词还是会有其他的词去替代这个词,同时我们也会随机问被试为什么不知道这个词,是从来没见过还是由于别的原因。

此次调查一共涉及113个词条,我们不可能对整个村子的人进行调查,所以我们采用了分层抽样的方法,将权印村的所有人按年龄分为四个组,分别是老年组(55+)、中年组(35~54)、青年组(20~34)、少年组(15~19),然后每组按性别分为男、女,之后每组内随机抽样,共选择了12名被试,包括老年组、中年组各两名,青年组、少年组各四名。青年组、少年组的被试多于老年组、中年组是因为前者是年轻的一代,与外界和新事物接触的机会多,变化在他们身上体现可能会明显。

二、调查结果及分析

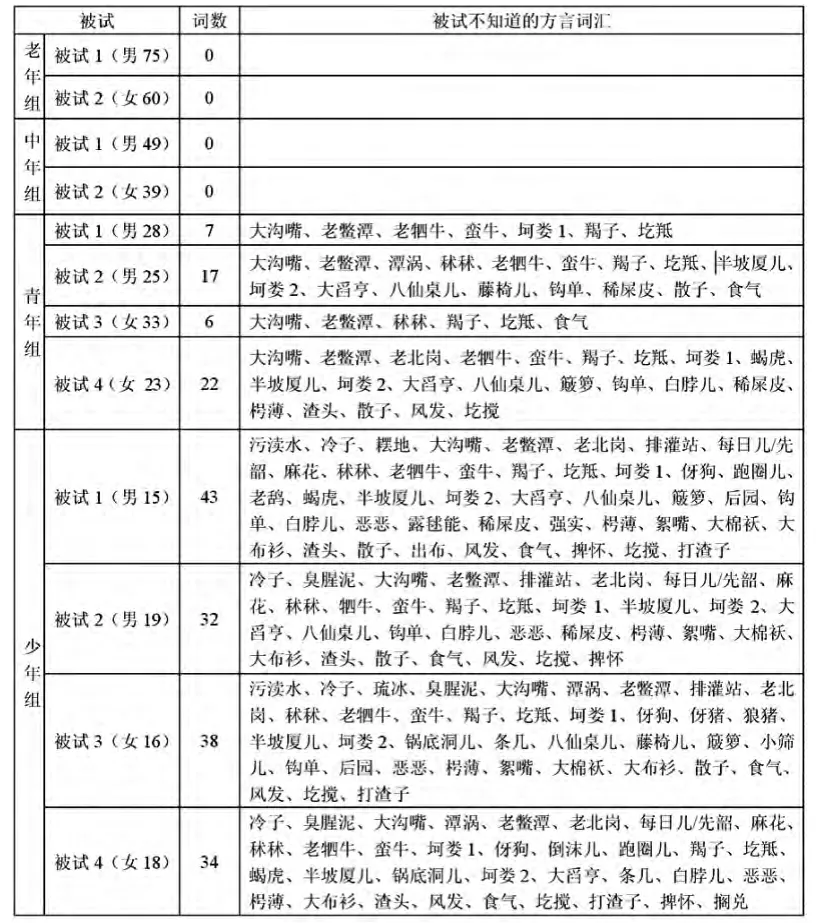

我们根据每组内被试被访问的顺序,给被试编号为被试1、被试2,依次往下,得出如下的调查结果:

第一,被试年龄与不知道的方言词数量成反比,也就是说被试年龄越小不知道的方言词越多。通过表1我们可以看出,老年组和中年组不知道的方言词的数量为零,但是从青年组开始,随着年龄的减少,不知道的方言词数量在增加。我们把年龄按从高到低的降序排列,计算出被试不知道的方言词的百分比如下:0(75)、0(60)、0(49)、0(39)、5.31%(33)、6.19%(28)、12.39%(25)、19.47%(22)、28.32%(19)、30.09%(18)、33.63%(16)、38.05%(15),每组不知道的方言词的加权平均百分率分别为:0、0、10.84%、32.52%,到少年组这里,已经有将近三分之一的词被试不知道。

第二,从不同年龄段的被试对方言词汇的了解情况来看,方言词发生变化是从改革开放开始的。从表1我们可以看出,中年组和老年组不知道的方言词都是0,而从青年组开始,不知道的方言词明显增加,少年组不知道的方言词达到了我们多选词条的三分之一,青年组年龄段的上限是34岁,三十多年前正好是改革开放开始的时候,所以权印村方言词的变化是与改革开放同步进行的。

表1权印村不同年龄段人对方言词了解情况分布表

第三,被试不知道的词分布广泛,并没有集中在某个领域。分析表2,我们以50%为界,发现在九大类词汇中,被试不知道的方言词占比在50%以上的词类占了五大类,分别是天文地理、植物动物、家舍器物、人品性状、一般动作等,在其余四大类中,有两大类超过了25%,这说明改革开放以来权印村生活的许多方面发生了变化,只是存在变化大小的不同。

表2各类被试不知道的方言词占比

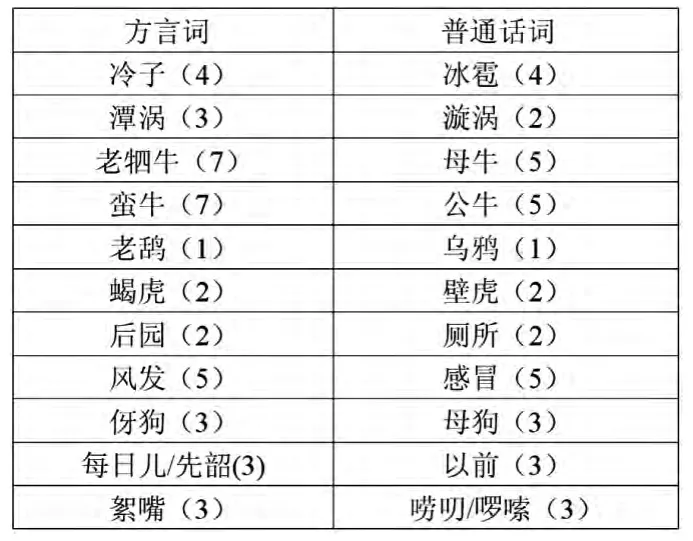

第四,从表3和表4我们可以看出,权印村人会用普通话词代替方言词,但只是很少一部分。在被试不知道的52个方言词中,有11个方言词被用普通话替代,如用“感冒”代替“风发”,用“冰雹”代替“冷子”,但这些只占了全部方言词的9.73%,占不知道方言词的21.15%,有一大部分词是两者并用的,还有一些词是因为现实生活中已经很少有这些事物,再做这些区分已经没有实际的意义,如“老牭牛”和“蛮牛”,所以一些青少年根本不知道这些词,也不会用普通话去替代。在除去被试不知道的方言词以外的61个词中,有10个方言词在日常生活中会被普通话替代,占全部方言词的8.85%,但从表中我们可以看出,这些被替换的普通话是和方言词并存的,没有哪一个词条是12个被试全部用普通话而放弃方言词的。由此我们可以看出,普通话对权印村方言是有影响的,但是还停留在一定程度内。

表3普通话词代替方言词汇一览表(未知方言词汇,N=52)

表4普通话词代替方言词一览表(未知方言词以外的词,N=61)

三、原因分析

从以上的分析我们可以看出,权印村的方言词在各个方面有了一定的变化,老年组和中年组熟知的词汇到了青年组和少年组这里变成了不知道的词,尤其是在少年组这里,对于一些他们不知道的词有一部分是为普通话词代替,另外一部分被试完全不知道的词并不是由于被试太年轻对这方面还没有自己的认知,而是这些词代表的事物或观念在日常的生活中已经彻底地消失了,表示这些事物的词或观念从方言词中消失也是一种自然的语言现象,是符合语言发展规律的,因为词的发展变化总是体现在“新词的产生”和“旧词的逐渐消失和变化”上[5]。那么是什么原因使权印村的方言词有了这样的变化呢,主要有以下三个方面:

(一)农业活动机械化和集体化

权印村地处平原,粮食作物种植两年三熟,每年的10月玉米成熟之后种上麦子,第二年的6月麦子成熟收割之后种玉米,经济作物只有花生、芝麻等。笔者从父辈那里了解到,在20世纪80年代初的时候,小麦和玉米的播种和收割,以及土地的平整和灌溉基本靠人力和畜力,全村只有一两台拖拉机,所以那时各家各户会养牛耕地、播种,养猪、羊,牛、羊、猪的种类也会分得很清楚,有“老牭牛”和“蛮牛”、“伢猪”和“狼猪”、“圪羝”和“羯子”的区别;改革开放后,全村的农业活动机械化程度越来越高,土地的平整、粮食作物的种植和收割、农药的喷洒、土地的灌溉已基本实现机械化,提高了农业活动的效率,大大缩短了农业劳动的时间,给权印村人更多的空闲时间增加收入。特别是2009年之后,全村的土地全部被承包给两个人,实现了集体化。在这样的一个过程中,一些事物和概念以及与之对应的词的逐渐消失和变化是必然的。

(二)生活条件的改善

在农业活动还是全靠人力和畜力的时候,农业活动时间长、效率低,权印村人很少有空闲时间去增加收入,在小麦和玉米的收入之外,只能养猪牛羊作为额外收入,生活水平低。随着农业机械化和集体化,现在就权印村六组的37户来说,已经没有人完全以种地谋生,在农民之外他们的职业多元化,有经商的(开照相馆、出租餐具、开超市、卖化肥种子、卖衣服)、承包土地的、自主创业的(养猪场、养鸡场、菜园)、外出打工的(工厂做工人、货车司机)、建筑工人等,收入多元化,生活条件有了很大改善。住的房子不再是原来用泥土盖的“半坡厦儿”而是水泥钢筋盖的平房或楼房,洗澡不再去“大沟嘴”和“老鳖潭”而是家家户户用上了太阳能热水器,生活用水全部用水泵抽或者是自来水而不再用“钩单”挑,家具不再有“藤椅”“八仙桌”“条几”而用沙发茶几替代,吃饭不再用很大的碗“柯娄”和“大舀亨”,吃的馒头到馍店买或者用发酵粉做,然后再用“渣头”来做,穿衣服现代化完全抛弃了原来的“长衫大褂”,有了电冰箱东西不再会“出布”,由此造成了一些词消失。

(三)普通话的影响

普通话在权印村的传播方式主要有以下几个方面:

第一,听看广播电视节目。随着生活水平的提高,在权印村彩色电视机已完全取代黑白电视机,用的是卫星天线,村民坐在家里就可以看到全国各地的电视节目。12名被试不同程度认为普通话对自己日常生活有一定的影响,但是当问到“普通话”和“方言”哪个更好听的时候,老年组和中年组一致认为普通话好听更标准,青年组和少年组大部分认为要分场合而定,只有一个少年肯定地说普通话好听,老年组和中年组的语言态度和语言使用呈现明显的矛盾状态,他们不会说普通话但却觉得普通话更好听,青年组和少年组则有比较理智的语言态度。

第二,外出打工的人学习并使用普通话;外出务工人员为了融入城市生活、获得更好的工作机会也会学习使用普通话,但年长的外出务工人员基本上觉得自己说得不好,年轻的外出务工人员说得更标准一些,但这些外出务工人员也只是在外出时使用普通话,回到家仍旧使用家乡方言,如果在家乡使用普通话则会被家乡人嘲笑。

第三,网络的普及。中国互联网信息中心发布的《第36次互联网发展状况统计报告》指出:截至2015年6月,我国网民中农村网民占比为27.9%,规模达1.86亿,相比2014年年底增加了800万,农村网络普及率为30.1%,我国网民以10~39岁年龄段为主要群体,20~29岁年龄段网民的比例为31.4%,在网民中的占比最大,向低龄化方向发展。[6]在我们调查的12个被试中,老年组和中年组只有一名被试用智能手机上网,青年组4名全部用智能手机上网,有3名家中有宽带和台式电脑,少年组的4名被试中两名有智能手机,其余两名表示平时会拿父母的智能手机玩,两名家中有宽带。在调查过程中笔者发现,10岁的孩子已经会用智能手机上网,我们的调查和中国互联网信息中心发布的统计报告是相符的。被试在使用智能手机上网的过程中,无论是使用搜索引擎查资料还是使用微信、QQ等社交软件聊天,都已经能很熟练地把家乡方言转换成普通话,但这些转换只是停留在网络上,一旦回到现实生活中仍旧使用家乡方言进行交流。

所以普通话对权印村方言词有一定的影响,但是还停留在一定范围,并不是影响权印村方言变化的主要因素。

四、结语

通过以上的分析,我们可以知道,改革开放以来,权印村农业活动、生活条件、经济收入以及普通话的普及有了很大变化,与中国的城市化进程是同步的。与这个过程同时发生的还有方言词的变化,正是城市化导致了农村一些事物和概念的变化消失,由此导致代表这些事物和概念的词的消失。正如社会语言学家陈原所说:当社会生活发生渐变和激变时,语言——作为社会现象,同时作为交际工具——毫不含糊地随着社会生活进展的步伐发生变化。[7]

[1]城市化网:http://www.ciudsrc.com/new_chengshihualv/gedi/2015~07~13/88673.html.

[2]百度百科:http://baike.baidu.com/subview/102584/11098056.htm.

[3]李如龙.汉语方言学[M].高等教育出版社,2001.

[4]叶县地方志编纂委员会.叶县志[Z].中州古籍出版社,1995.

[5]黄伯荣,廖序东.现代汉语(上)[M].高等教育出版社,2009.

[6]中国互联网信息中心:第36次互联网发展状况统计报告,2015.

[7]陈原.陈原语言学论著(卷一)[M].辽宁教育出版社,1988.