汉民族人民的天才创造要要要铜陵牛歌

盛 霞 陈昌文 王家伟 吴明惠

(铜陵学院,安徽 铜陵 244000)

汉民族人民的天才创造要要要铜陵牛歌

盛 霞 陈昌文 王家伟 吴明惠

(铜陵学院,安徽 铜陵 244000)

铜陵牛歌是铜陵人民在长期的生产劳动过程中,以放牛对歌的形式,“口传心授”的方式而流传下来的珍贵音乐文化遗产,是铜陵人民的文化符号和骄傲之作,被著名作曲家时乐蒙誉为“汉民族人民的天才创造”。①文章通过对铜陵牛歌产生时间的推定、发掘与传播历程的梳理、乐谱的规范整理以及发展现状的剖析来完整呈现其全貌特征。

铜陵牛歌;产生;整理;现状

铜陵地处长江南岸,位于上海与武汉,南京与九江的坐标中心,襟江近海,是安徽省旅游重要景点“两山一湖”(黄山、九华山和太平湖)的北大门,位于铜陵市大通镇的“大士阁”是佛教圣地九华山的头天门。铜陵市自然景色优美,天井湖畔风光迷人,长江大桥雄姿屹立,金牛洞遗址青铜生辉,国家级淡水豚风景独特,五松山下诗意盎然……,这一切构成了铜陵市山明水秀的魅力风景。

“有山皆图画,无水不文章”。秀美的山水风光赋予了铜陵人民多姿的文化创造,在长期的生产生活中形成了丰硕的民俗文化和传统音乐。“顺安三月三庙会”,“大通龙舟赛”,“钟鸣竹马灯”,“铜陵民歌”等丰富多彩的文化积淀孕育了铜陵源远流长、富于特色的人文景观。被著名作曲家时乐蒙誉为“汉民族人民的天才创造”的“铜陵牛歌”以其质朴自然的田野童声,神工造化的艺术魅力影响了一代又一代的铜陵人民。

一、铜陵牛歌的产生时间

关于铜陵牛歌的产生时间,不同史料记载有一定的差异性。百度百科记载为:“铜陵牛歌属于安徽民间童歌,流传于长江以南。铜陵牛歌的产生时间,因为年代久远,无法确切判断。但根据历史文化生成特点可知,沿江江南一代畜牧业发达,耕牛是主要的生产劳动工具,牧童放牧也成了生活中的常事,放牛对歌更是孩童们喜欢的娱乐活动。而关于牧童牧歌的记载,在古典诗词中有非常久远的记录,因此,“铜陵牛歌”的产生距今应该有较长的年限。”[1]

据此表述,铜陵牛歌具体始于何时,无法确认。但是,我们可以从古典诗词中读到一些信息。唐代诗人杜牧的佳句“借问酒家何处有,牧童遥指杏花村”就记录了两个重要的载体:牧童和杏花村。在我国民族民间音乐记载中,牧歌是民歌的一种,一般指少数民族牧人或江南地区放牧儿童演唱的歌曲。牛作为沿江一带的主要耕地牲畜,是农家儿童放牧的主要对象,牧牛必然有牛歌,此种意义上说,至少在唐代,“杏花村”此地就已经有了牛歌。同时据崔乃夫所编《中华人民共和国地名大词典(第五卷)》的明确记载:“杏花村:在贵池市西郊。因村中十里杏林中,春来杏花盈村,故名”。显然,“杏花村”位于贵池市西郊,而贵池市(现名池州市)与铜陵市西南角毗邻接壤。再根据铜陵史志的官方记载:“早在清末年间,可以追寻出铜陵牛歌的发源印迹,至今已经有百余年历史,其传播地主要在铜陵县农村和乡镇一带的圩区,如朱村、流潭、顺安和钟仓等”②。

综合以上史料,笔者认为,最迟在唐代,铜陵、贵池一带已经出现了牛歌的传唱,距今有一千多年的历史,当然,此时的牛歌不一定就是现在的铜陵牛歌,但也不排除现今铜陵牛歌的曲调含有其艺术成分,只不过由于朝代的更迭,社会环境的变换,牛歌的形式和体裁也在不断变化中。但结合铜陵史志记载,铜陵牛歌产生于清末年间,至今仅有百余年的历史,这个时间应该是政府文化部门从实际出发,通过调研老艺人,结合铜陵地区的民歌特点,研究铜陵牛歌的内容与历史文化特征的吻合度而推测的较为实际的时间,也是最为保守的产生时间。

二、铜陵牛歌的发掘过程

旧社会连年战乱,经济落后,民不聊生,民族音乐文化也遭到极大破坏。新中国成立以后,党和政府十分重视对传统民间文艺的挖掘和整理,采取一系列步骤,组织和发动全国的音乐工作者和艺术团体、专业音乐学院投身这一活动中,这些行动为我国传统音乐文化遗产的保护和发展起到了积极的作用,使很多深埋于民间的音乐文化遗产得以重生,民族传统音乐迎来了发展的春天,获得了前所未有的发展机遇。

在此背景下,50年代初,文化部派出由中央、上海等专业音乐机构和地方文化团体组织的工作组赴安徽各地采风,仅铜陵地区就挖掘出民歌200多首,体裁有民间小调、山歌、劳动号子等,以歌颂革命解放战争,反映民俗活动和抒发人民的生活情感为主要内容,代表作有《十字歌》、《当兵歌》、《一蓬太阳一蓬心》、《丝丝丝绒系妹心》等,音调优美婉约,情感真挚。还有一些表现劳动人民生产的劳动号子如:搬运号子、舂米号子、打夯号子等传统的音乐,旋律跌宕起伏,气势雄浑宏伟。这些传统民间音乐浓缩了铜陵地区丰富的文化风情,反映出铜陵地区蕴藏着丰厚的民歌音乐遗产。

铜陵牛歌作为传统的艺术臻品此时也被得以破土重生,被发现并整理。1954年由长期在基层工作的方明光在当地的羊湖滩发掘了2首放牛歌并记录成谱,分别为“慢赶牛”和“对歌”,这就是铜陵牛歌的初始乐稿。此后,当地文化站通过对两首牛歌的推广,使铜陵牛歌的初稿首次被世人接受与传唱。铜陵牛歌是众多铜陵民歌的一份子,但音乐特征上又有别于其它铜陵民歌。其质朴的乡野童声具有一般童谣的普遍特征,又以其承载“牛”的精神而散发独特的艺术气质,从铜陵地区数量众多的民歌群中脱颖而出,就像一颗深埋于民间的艺术明珠,一经拭去尘埃就绽放出耀眼的光芒,彰显出她与众不同的高雅品格。

铜陵牛歌初稿被发掘以后,就在其发源地铜陵县老洲乡进行试点普及传唱,深受群众喜爱。当地政府非常重视这一珍贵民间音乐作品的传承与发扬,以各种方式为铜陵牛歌(初稿)营造良好的传唱环境,组织选派多名擅长歌唱的地方民歌手来演唱推广,并利用农闲时在村里举办歌唱学习班,教唱铜陵牛歌(初稿),形成了浓郁的歌唱氛围,使当地人民真正会唱并深深地喜欢上了铜陵牛歌(初稿),有效地扩大了铜陵牛歌(初稿)的影响力,同时也活跃了当地的文艺气氛。1958年,老洲乡以其丰富的文化底蕴被周恩来总理授予“文化之乡”的称号,这个荣誉的获得是对老洲乡在传承发展铜陵牛歌方面所做出贡献的充分肯定,也为铜陵牛歌往更高层次发展起到了推波助澜的作用。

三、铜陵牛歌的整理与传播

1956年是铜陵牛歌发展的重要年。这一年,铜陵市音乐工作者姚介平、张学琨和田清华将散乱不规整的两首牛歌曲谱合二为一,取其精华去其糟粕,以单三部曲式的形式把它们改变成一首完整的铜陵牛歌,分为引子、呈示段、对比段和再现段。在歌词方面,原来搜集总共有60多段歌词,但是大都是格调不高的语言文字,甚至还有很多粗俗不堪的言词,难登大雅,田清华先生通过精心挑选,并结合地方文化特色和两首牛歌的曲调内容,将歌词得以基本固定,形成现在的八段歌词。八段歌词以传统的对歌猜调形式,一唱一答,诙谐幽默,趣味无穷,深刻地反映出当地人民快乐惬意,安居乐业的幸福生活景象。至此,承载了当地民间音乐风情并凝聚着众多音乐工作者心血的铜陵牛歌正式成为富有铜陵地方特色的民歌。并于1957年选派两名少年演员江世林和吴慕珍演唱新版铜陵牛歌,赴安庆地区参加安徽省第一届音乐舞蹈汇演,引起强烈反响,得到专家一致肯定,获得了优秀节目奖等众多奖项。铜陵牛歌从此由小村庄走上了大舞台,在铜陵牛歌发展中具有里程碑式的重要意义。

此后,铜陵牛歌的影响力逐渐加大,不仅深受普通百姓喜欢,而且引起了音乐专业人士的关注。相继被《安徽民间音乐》、《民族音乐简谱视唱教材》(上海戏剧学校教材)、《中国音乐词典》、《中国民间歌曲集成》等专业音乐著作和教材收录,并被冠名为“安徽民间童歌”,作为学术著作中“牛歌”的词条代表。1992年,铜陵牛歌被铜陵县政府部门收录并编入《铜陵县志》,使其作为铜陵民间音乐的代表地位被确立。2006年成为首批安徽省级非物质文化遗产,第二年被安徽省文化厅推荐申报第二批国家级非物质文化遗产名录。②

安徽作为戏曲文化大省,拥有享誉全国的戏剧戏曲,如徽剧、黄梅戏、泗州戏、庐剧等,在祖国的戏曲文化大花园里拥有一片属于自己的艺术天地。在如此浓郁的艺术氛围里,铜陵牛歌以其根植于民间的艺术特点在发展完善过程中也逐渐与安徽地方戏发生联系,注重吸收安徽地方戏的表演元素,如借助徽剧《小放牛》和黄梅戏《打猪草》的舞台表演特点,进一步拓宽了铜陵牛歌的表演视野,使之由原来农村儿歌浅显直板的表演形式,逐渐演变为充满生气、富有艺术感染力的歌唱舞台表演,丰富了艺术表演的内容,进一步完善和成熟了铜陵牛歌的艺术表演形式。同时,铜陵牛歌优美抒情的唱腔也被其它地方戏所部分吸收,如,其对唱形式曾被著名的黄梅戏《刘三姐》选段中秀才与三姐的对唱段沿用,其诙谐俏皮又充满欢快激情的曲调对三姐的艺术形象产生了一定的影响。铜陵牛歌与其它艺术种类的相互交融和吸收并蓄,在丰富其艺术价值的同时,也有效地推动了铜陵牛歌的外传播。

四、铜陵牛歌的结构与总谱

铜陵牛歌是典型的皖南民歌,具有沿江江南民族音乐的普遍特征,又因其产生于山圩交错的丘陵地带,使之又具有山歌的一般特性。作为农家娃放牛时传唱的歌曲,铜陵牛歌也体现出明显的儿童歌谣特色,其曲调简洁,语言活泼,节奏明快,将江南民歌的抒情清新和儿童歌谣的诙谐俏皮融为一体,体现了其艺术特征的多元性。

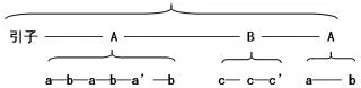

铜陵牛歌的音乐结构为带再现的单三部曲式,调式为五声调式,音乐进行为同主音转调。引子以悠扬婉转的曲调,“哎哦啊”的歌词呼喊邀约放牛伙伴;A段音乐以缓慢的进行速度描写牧童赶牛去往草滩的景象,优美抒情。共分为a-b-a-b-a,-b六个乐句,a乐句通过分解主和弦形成旋律线,b乐句是对a乐句旋律的上扬并加以反复,使音乐的进行被进一步拉开,音乐的意境由此变得更加开阔。本段音乐的最后又回落到羽调的主音上,与后面反复的a乐句形成自然衔接,将a、b乐句重复再现,进一步表现出轻松惬意的牧牛场景。a,乐句的出现是对本段音乐舒缓风格的补充,将音乐特点加以固定;B段音乐为对歌形式,以活泼、轻快的节奏,猜谜的方式进行歌曲对唱,诙谐风趣,塑造了儿童天真可爱的形象。调性转为为角调式,旋律简单,节奏明快,通过对c乐句的无限反复,恰如其分地表现了放牧儿童快乐天真的性格和放牛对歌的无穷趣味;最后结尾再现A段音乐,描写牛儿饱食后缓慢返回的场景,通过a、b两个乐句的再现,将音乐回归平静。曲式结构和总谱如下:③

全曲结构图示

图2 铜陵牛歌总谱②

五、铜陵牛歌的发展现状

作为省级非物质文化遗产的铜陵牛歌自发掘整理和推广以来,一直保持着较为活跃的传播状态,尤其是改革开放带来的经济文化大发展,使得铜陵牛歌在促进铜陵地区文化进步方面发挥了很多的积极贡献。上世纪八、九十年代,在铜陵县很多乡镇农村,几乎所有的农村儿童都会演唱铜陵牛歌,成年人也不逊色,在田间地头,劳碌过后,总会哼上几句牛歌,缓解疲乏,通过对歌,加强了农民之间的交流,融进感情,促进和谐,也形成了一定的地域文化特色。

新时期以来,铜陵牛歌仍以旺盛的生命力、质朴的音乐内容和优美的歌调广为人民传唱、传播。政府也很重视这一非遗文化的活态传承。铜陵牛歌的发源地老洲乡一直保持学习演唱牛歌的传统,据中国共产党新闻网报道:“啊哎……哦……放牛的小伙子,我们放牛去……安徽铜陵县老洲乡时常有这样嘹亮的歌声响彻上空,自从老洲《牛歌》(当地人对铜陵牛歌的俗称)入选安徽省第一批省级非物质文化遗产名录后,老洲乡农民学唱《牛歌》热情高涨。《牛歌》惟一的传唱继承人,老洲乡农民‘歌后’王小梅更是放弃过节休息的机会,走村串户唱《牛歌》,让乡亲们在传统节日期间听到了原汁原味的《牛歌》。”[3]

图1 王小梅(左三)在教唱铜陵牛歌

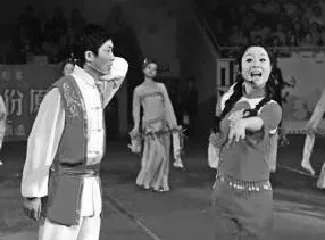

图2 铜陵牛歌的舞台表演

通过这些活动的举办,使铜陵牛歌始终保持了旺盛的艺术生命力,进一步促进了其表演艺术形象的成熟,艺术影响力的增强。近年来的大事记有:2009年11月,铜陵牛歌代表铜陵市参加第二届中国农民歌会,获得国内民歌专家的一致好评;2010年5月,铜陵牛歌参加安徽省首届民俗文化节,再次大放异彩;2010年10月,获得安徽省第四届金色晚霞合唱比赛银奖,以合唱的形式演绎了其艺术形式之美;2011年4月,作为铜陵元素之一的文艺表演参加第44届亚洲举重锦标赛演出,获得国内外观众的高度评价;2013 年5月,铜陵市文化部门组织演员参加由中国群众文化学会、江苏省群众文化学会和阜宁县委、县政府联合主办的全国牛歌展演,组委会从全国参赛的900多个节目中,筛选了30个优秀牛歌节目进行决赛,铜陵牛歌以其出类拔萃的艺术品质和精彩的舞台表演获得艺术牛歌组一等奖,为铜陵牛歌走出省外,印象全国迈出了重要的一步。相信在这样的发展态势下,铜陵牛歌未来将会以此为契机,努力创新,取得更多、更高的荣誉,成为民歌中的精品,牛歌中的奇葩。

六、结语

当前,全国人民都在为实现“中国梦”而努力,民族音乐作为中华民族的重要文化符号,承载着深厚的人文精髓。在这一新的历史机遇和社会背景下,新兴文化的发展步伐日益加快,旧有的社会环境在改变,民间传统音乐逐渐脱离原生土壤,甚至出现失传的危险。作为根植于乡村田野的民间歌曲,铜陵牛歌也会随着城镇化进程的加快而表现出逐渐与原有环境分离的倾向。因此,对铜陵牛歌的保护和发扬显得十分重要而迫切。

作为国家级文明城市,铜陵市近年来以打造绿色生态山水城市,建设精致大气之城为主要工作重心,并且取得了卓越的成效。为响应安徽省委、省政府提出的文化强省战略,铜陵市委、市政府在文化产业的发展上也给与强有力的支持。铜陵牛歌作为省级非物质文化遗产应该抓住机遇,乘势而上,在舞台表演、文化宣传和艺术影响力拓展方面积极作为,加大传播力度,增加演出和比赛机会,并带动铜陵其它姊妹传统音乐和民俗文化协同发展,从而在保持自身艺术生命力鲜活旺盛的同时,为促进铜陵市乃至皖江城市带区域的民俗文化和民间音乐产业发展而发挥其更大的文化价值。

注:①1957年,安徽省举办首届民间音乐舞蹈会演,铜陵牛歌作为铜陵地区民间音乐的代表,参加演出并获得巨大成功,引起了当时的评委之一,著名作曲家时乐蒙的注意,他从艺术的角度高度赞誉了铜陵牛歌,称之为“汉民族人民的天才创造”。

②《铜陵市非物质文化遗产名录图典》编委会.《铜陵市非物质文化遗产名录图典》,2012.

③该总谱是将笔者所发表论文 “安徽铜陵牛歌的艺术特征研究”(中国音乐,2013年第4期)中零散的乐谱汇编而成。

[1]百度百科.铜陵牛歌[EB/OL].http://baike.baidu.com/view/296406 2.htm,2009-11-07.

[2]方明光.铜陵牛歌:泥土里的珍珠[J].江淮,2008,(5):52.

[3]中国共产党新闻网.安徽铜陵县:“优秀文化”点亮农民新生活[EB/OL].http://kxfz.people.com.cn/GB/136094/9807956.html,2009-08-07.

A Talented Creation by the Han Nationality——Tongling Cow Song

Sheng Xia,Cheng Cang-wen,Wang Jia-wei,Wu Ming-hui

(Tongling University,Tongling Anhui 244000,China)

As a precious musical legacy,Tongling cow song is created in the long process of human productive labor in Tongling,sung in antiphonal style and taught orally.It is a culture symbol and proud work for people in Tongling,honored as“a talented creation by the Han nationality”by a famous composer Shi Lemeng.The paper presents a full view of the cow song by identifying its beginning time,summarizing its history of development and transmission,and compiling its music scores and current developmental status.

Tongling cow song;formation;summary;status

J607

A

1672-0547(2015)04-0079-05

2015-04-11

盛 霞(1976-),女,安徽安庆人,铜陵学院文学与艺术传媒学院副教授,研究方向:中国民族音乐;陈昌文(1975-),男,安徽六安人,铜陵学院文学与艺术传媒学院副教授,博士,研究方向:中国传统音乐、音乐评论;王家伟(1989-),男,安徽天长人,铜陵学院与文学与艺术传媒学院教师,研究方向:中国民族音乐;吴明惠(1993-),男,安徽泗县人,铜陵学院文学与艺术传媒学院音乐表演专业学生。

安徽省哲学社会科学规划项目“铜陵牛歌的艺术特征及其发展路径研究”(AHSK11-12D342);安徽省2014年度大学生创新创业训练项目“铜陵地方民歌在地方高校中的发展与传承研究——以铜陵牛歌为例”(AH201410383028)。