批判怎样集中转向了《武训传》——新发现的袁水拍笔记揭开一个谜

钱 江 朱悦华

批判怎样集中转向了《武训传》——新发现的袁水拍笔记揭开一个谜

钱江朱悦华

1951年5月20日,《人民日报》头版显著位置刊登社论《应当重视电影〈武训传〉的讨论》,新中国成立后第一场全国规模的思想批判运动迅即展开,在中国思想史上留下了深深刻痕和需要记取的教训。

这一重要历史事件的亲身参与者、人民日报文艺部主任袁水拍当年笔记近日被发现辨读。笔记清晰地表明,最初还有一个电影与《武训传》并列于批判榜上。它就是由成荫导演、东北电影制片厂摄制的故事影片《荣誉属于谁》(以下简称《荣》,1950年9月摄制完成)。笔记表明,经决策者一番考虑后,《荣》被放过,改为导演检查,内部批评,大批判运动的火力转而集中于《武训传》。

一场思想悲剧由此拉开大幕。

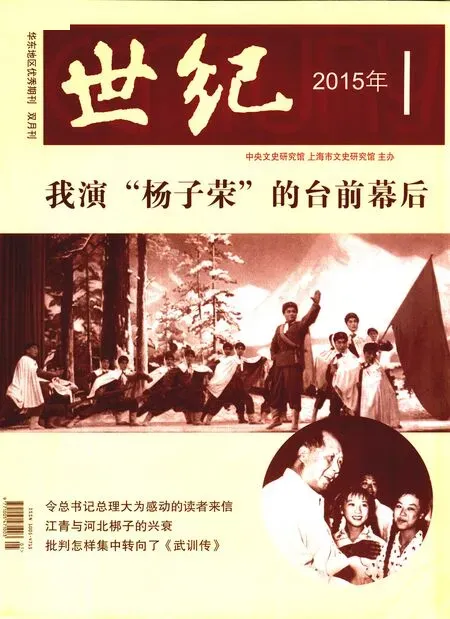

1951年袁水拍(右)与夫人朱云珍在北京

袁水拍笔记完整记录了会议发言

袁水拍将这部分笔记写在长15.1厘米,宽11.1厘米的4孔活页纸上,未加装订,首尾页有较为硬质的相同大小纸板夹住,以防散失。活页纸每页分19行,密密麻麻写满小字,一般字高不超过5毫米。经辨读,这次会议上的发言记录达四千余字,记录者的勤勉令人惊叹。记录者大都使用繁体字,也有一些缩略词,有些语句不连贯,个别字迹难以辨认,但总体上记录清楚,足具史料价值。

文首清晰地写明,这是1951年3月30日召开的文联党组会,主题是批判两部电影故事,检查文艺思想。主讲人是中宣部主管文艺的副部长周扬,兼任文联党组书记、文化部副部长和部党组书记。时任文化部部长沈雁冰(茅盾)当时还被当作民主人士看待。

包括周扬在内,有12人出席会议,发言顺序为周扬、丁玲、光未然、艾青、陈荒煤、严文井、蒋天佑、吕骥、康濯、李伯钊、蔡若虹、沙可夫。从文内记录周扬插话和会议结束时他的总结判断,开场讲话人也是周扬。

《荣誉属于谁》原本和《武训传》并列

袁水拍在开始时记录:《荣誉属于谁》、《武训传》审查通过。预演、上演时有好评。文艺方面的人没有看出来,毛主席指责。《荣誉属于谁》,看故事对(它)不满意,指出后还好一些。①这个意思是,毛泽东看过影片《荣》后予以批评。接下来的记录为:

当然,对老干部歪曲了,新导演好。文艺作品中批评铁路分局一级不慎重。(审片时)引起人注意并好评,主席认为非常不好。看了《内蒙古春光》(1950年5月摄制完成)后只觉得政策上有缺陷。对此(指《荣誉属于谁》)则非常不满,并以此作为教育材料。何至(于问题)严重如此,(要)禁演?毛病在何处?出了这题目,谁(似应理解为“谁出了这个题目”)?政治性的题目,对中国革命作一结论,影片给人的回答是不正确的。“荣誉”属于一个采用新调车法的人,苏联的一种技术方法不能算(荣誉)。荣誉和经验主义为什么(要盖大房)(不统一)②。“拒绝苏联(经验)”在干部中不是一个很大的问题。拒绝新的、照搬新的,这两种都未(后面似还应有一个词汇,记录者省略了)。根本精神在未注意爱国主义、民族自尊心。许多创造性——马列主义与中国现实结合是首先应(该)属于荣誉的,(这句话似应读为:荣誉首先应该属于许多创造性的东西,如马列主义与中国现实相结合)如属于新调车法则是错了。换一个名字也不对。表现这样一个大题目不能由无经验者写“学苏联就是了”这种东西。党之所以胜利是从实际中来。(影片)对革命作了极不正确的表现,荣誉应该属于将普遍真理与中国现实相结合的创造者,不是相反。

这段记录接近五百字,只字未提《武训传》,批评矛头完全指向《荣》,且十分具体。

《荣》的故事梗概为,新中国成立之初,东北铁路管理局某分局局长保守自大,难以完成新增任务。新来的副局长积极进取,主张学习苏联的先进调车法,解决列车堵塞困难。两名局长产生矛盾。最后实践证明,学习苏联经验的副局长是正确的,荣誉属于接受苏联先进经验者。

该片摄制完成后,1950年12月,中宣部、文化部、新闻总署、铁道部领导审片,看完后都很高兴。周扬说,片子里的共产党员演得像。铁道部副部长吕正操说,对铁路的同志很有教育意义。

按说电影本应顺利上映,但很快接到停映通知,却没有说明理由。导演成荫作了检查。(李响《〈武训传〉:新中国第一禁片》,见《国家人文历史》2013年第2期)

3月30日会议上,周扬说完了《荣》的问题,调头指责《武训传》:

《武训传》,(花了)二十七亿,(拍了)两年,也是爱国主义的问题。哪些应继承?革命传统、太平天国(以革命的行动来推翻,而不是改良主义——此括号为记录稿原有);《武训传》中的斗争方法是磕头、挨打。怎样对待传统中属于人民的东西?磕头不是传统。

上述记录总共不足一百三十字,周扬随即将话题上升到宏观层面评论:

电影重要,要注意,很自然地(要把它)提高到去年文化部工作中最大的一项。胜利很大,把市场改变(了)。如果没有去年26部③,改不过来。(去年拍的电影中)概念化、形式化也有。也有好的,如《白毛女》、《钢铁战士》、《上饶集中营》、《新儿女英雄传》。白毛(女)好评最多。缺点恰恰表现在思想领导上。

周扬提示说:

全党要注意这(项)工作。镇压反革命、土地改革、抗美援朝、实现工业化、反特、肃反已经动员,要组织。电影最普遍,去年一亿六千万(概指1950年电影票房收入),超过报纸出版物。表现在文学、音乐上,有没有反现实主义倾向,不真实,无思想性?

这段话主要强调电影的社会影响力。说到这里,周扬转过来再次批评《荣》说,对这个电影,我看了不舒服,为什么写得我们老工人这样不行。可以写苏联先进,但不必说我们自己很坏。如无我们吸取是不行的。缺少对自己阶级、党的热情,民族的情感。④真正有思想性的电影批评还少。

周扬最后说,这两部电影——《武训传》与调车法(即《荣》的问题),“是爱的对象未找好”。

周扬在开场白中,以大部分篇幅批评《荣》,指出该片所以受到领袖批评,根本问题在于未注意爱国主义和民族自尊心,本该将荣誉归于党的创造性发展——马列主义与中国现实结合,但影片却不恰当地夸大了苏联“先进经验”的作用。

大部分发言者批评《荣誉属于谁》

周扬的开场讲话有引导作用,随后发言的人也将主要批评矛头指向《荣》。

周扬之后发言的,按记录顺序是丁玲、光未然、艾青、严文井、蒋天佑、吕骥、康濯7人,袁水拍记录他们的发言有一千三百余字,推算总发言时间应在一小时左右,发言中没有一个字是关于《武训传》的。人民文学出版社副社长蒋天佑发言后,袁水拍记录了周扬的一句插话:“生活不够,到群众火热斗争中去。”看来也是针对《荣》的。

梳理这7人发言,主要是指出《荣》有形式主义创作倾向,学习苏联电影方法,是关起门来创作的戏剧学院作派,使用“误会法”技巧,脱离实际。(丁玲语)

诗人光未然说,对《荣》的影评文章就写得有缺点,有卖弄技巧之嫌,缺乏表现力。艾青的发言记录很简短,认为《荣》的“问题是生活不够”,不懂艺术,生活与艺术倒置。

严文井、陈荒煤、蒋天佑的发言内容近似,都认为《荣》表现力不够,是作家生活在“小圈子”里,对火热生活接触不足而造成的。

吕骥认为,目前在文教统一战线问题上,民主人士多数摸不到底,不敢放手,但“另一方面形式主义东西已在偷偷进来”,因此“要严肃我们的阵线”。

康濯的批评偏离《荣》,言及作家萧也牧,说萧的作品中“解放区的和小资产阶级口味都有”,说明作家要比较长期地挂职深入生活。

后续发言,李伯钊、周扬批评《武训传》

康濯之后,时任北京人民艺术剧院院长李伯钊的发言一上来就是针对《武训传》的。她说:“(党的)思想领导很好。(批判)《武训传》根本思想要揭露改良主义。(武训是)最丑化的形象,站起来(都)不会,向阶级敌人低头。⑤正确领导应该影响他人、同志。(影片体现了)非常个人主义方法,任何党员都要以党的正确意识去团结更多人。”

但她随后的发言也偏离《武训传》说:“党内歪曲毛主席方向。《一场虚惊》⑥,没有正确反映解放军,嘲笑丑化自己太多,太迁就。”她接着表示,要“肃清小资产阶级在党内影响”,“要投入火热的斗争”。

她还说:“青年文艺工作者到底学谁?向谁学习?目标何在?指导青年学什么文学作品。要求党内严格批评。”

李伯钊是时任中央办公厅主任杨尚昆的夫人,她的发言值得注意。在她之后,美术家王朝闻、蔡若虹发言主要谈绘画问题。之后艾青再次发言,指出从老区来的作家要尽快熟悉新生活,要组织作家深入生活,要“首先澄清党内思想,检查人民文学的作品”。而在批判错误倾向的时候,应集中在“几个主要倾向问题,打击面不要太大”。

文化部办公厅主任沙可夫最后发言,将话题拉回《荣》。他说,铁道部副部长吕正操看了这部电影,但没有想到电影存在问题,看来《荣》“内容不充实,勉强加上抗美援朝,着重在形式上,产生形式主义来掩盖空虚”。

会议持续时间不短了,周扬总结发言说:“对两个片子(即《荣》和《武训传》的批判)及其他问题,不能再迟缓,以免文学事业受损害。(要)把党组织活动搞起来。”

他提出要求:一、加强思想领导。二、学习。对学习问题,周扬说得比较多:“思想领导表现在组织创作和批评方面,把作家放在最适合的地方去。引导他到这方面,(即)大的政治方向。”

周扬最后指出,现在党内正在进行学习整风。我们在一年内经历的变化,比过去8年还要多。由于变化巨大,从老区来的和新区的同志都要学习,非党人员也要学。要以毛主席的文章,以《实践论》《在延安文艺座谈会上的讲话》作武器,批判材料就是两个电影。再加上一些其他部分材料,学习得好即是整风。在创作上不要自满,同类错误不要犯两次。电影局有自满苗头,在创作思想上有问题,提请注意。

周扬最后捎带一句话说,还要批评一篇文学作品,即萧也牧的小说《我们夫妇之间》。会议即结束了。

批判矛头集中转向《武训传》说明什么

涉及重大事件进程的当事人日记、笔记往往具有重要史料价值。袁水拍以过人的细致和勤勉留下的这份笔记,对批判《武训传》由来作出了重要诠释。

当时在中宣部文艺处工作的黎之后来回忆,有材料说:3月20日,总理根据毛主席的指示,发出通知,决定:“以《荣誉属于谁》与《武训传》两部影片作典型,教育电影工作干部、文艺工作干部和观众对《荣誉属于谁》与《武训传》两部影片组织讨论与批判。”(黎之《文坛风云录》,河南人民出版社1998年版,第504页)

《周恩来年谱》记载:1951年3月24日,召集沈雁冰、陆定一、胡乔木等开会,研究加强对电影领导的问题,会议决定:(一)目前电影工作的中心问题是思想政治领导,为此应组织中央电影工作委员会,草拟一个关于电影工作的决定。对《武训传》的批评需事先与该片编剧孙瑜谈通。(二)加强电影编辑力量……(三)电影批评的标准,主要看大的政治方向,目前还不宜过分强调艺术性。(中共中央文献研究室编《周恩来年谱1949-1976》,中央文献出版社1997年出版,上卷第142页)

由此可见,毛泽东主席决心对他发现有问题的电影进行批判,最初选定两个目标,而且对前一目标的指向十分明确,即:该片不恰当地赞扬了苏联经验,却没有对本希望首先予以肯定的党的传统——马列普遍真理与中国具体实践相结合进行大力弘扬,因而有损于爱国主义精神和民族自尊心。

但最初对《武训传》的问题所在叙述得比较简略,主要是认为它歪曲乃至丑化了争取社会进步应该采取的正确方法——通过革命斗争推翻反动统治,而不是逆来顺受的迎合与忍让。但要批判它,还“需事先与该片编剧孙瑜谈通”。

孙瑜的回忆可以佐证。1951年3月间,郑君里告诉他,夏衍传过话来,说周恩来问孙瑜能否有空去北京一趟,有话要跟他谈。但孙瑜因工作忙未能成行。(袁晞《武训传批判纪事》,长江文艺出版社2000年版,第81页)周恩来叫孙瑜来北京,大概就是想和他谈批判《武训传》的事情。

在3月30日的会议之后,并没有出现大范围批判《荣》的高潮。文化部领导向该片主创人员传达上级精神时的表述十分含混,导演成荫多次写出检查后仍然没有弄清楚究竟错在哪里,以至于发出了今后拍电影“不求有功,但求无过”的感叹。

但对《武训传》批判则层层加码了。此后对《荣》的宽容度变得更大,被允许进行修改,而且改换片名为《在前进的道路上》得以公映。

为什么放弃对《荣》的集火式批判?较大可能性在于,如果大力批判《荣》,必然触及当时奉行的“一边倒”学习苏联的大政策。而“一边倒”是一个带有明显时段性的外交政策,毛认为在当时情况下不得不如此。尽管他不久前访问苏联时的经历并不太愉快,裂痕发生过,虽经修补并没有完全弥合。但当时斯大林犹在领袖位置,朝鲜战争激战正酣,还需要维护与苏联的关系。如果批《荣》产生了对“一边倒”政策的负面影响,那是毛不愿意看到的。其二,《荣》由东北局宣传部领导下的东北电影制片厂拍摄,当时领袖对东北局的领导还相当信任。其三,《荣》的导演成荫是在延安成长起来的“三八式”老干部,刚刚导演了备受观众欢迎的电影《钢铁战士》,要批判他毕竟有所顾忌。而《武训传》则由民营电影公司拍摄的,导演孙瑜是非党人士。

由于这些因素,《荣》逃过一劫。3月30日的文联党组会议之后没有几天,《武训传》被列为批判的主要靶子,到十天后的4月10日,江青就要公开露面发言,初露峥嵘了。

(钱江、朱悦华均为《人民日报》资深编辑)

责任编辑周峥嵘

注释:

①为方便阅读辨析,文中的楷体字为原文,楷体字中括号内的文字为本文作者串联词义所加。

②“要盖”二字辨读困难,“大房”二字比较清晰。这个括号和内文为原记录。

③可能指1950年拍摄的受到了好评的电影。

④袁水拍在这些字的下面画了红线。

⑤此处有三四字未能辨读。

⑥可能指1950年9月三联书店出版的中央戏剧学院创作室编辑的城市秧歌短剧集中的一个剧本。