三线建设时期工农互惠关系的构建——以四川绵阳为中心(1965—1970)

崔一楠

(西南科技大学政治学院,四川绵阳 621010)

三线建设时期工农互惠关系的构建——以四川绵阳为中心(1965—1970)

崔一楠

(西南科技大学政治学院,四川绵阳621010)

[关键词]三线建设;绵阳;工农互惠

[摘要]三线建设期间,大量的工矿企业和科研院所云集四川绵阳,这些单位带动了当地农业基础设施的完善和农业技术的进步,促进了农村集体经济和卫生文化事业的发展,给农民的日常生活带来了新变化。绵阳农村在组织劳动力、生产建材、保障蔬菜供应等方面对支援三线建设出力颇多。工农互惠局面的形成为战略大后方建设提供了强有力的支撑,并对绵阳的经济和社会发展产生了良好的推动作用。

20世纪六七十年代,为应对错综复杂的周边及国际形势,改变国内工业不合理布局,中共中央在中西部地区的十多个省、自治区进行了一场规模空前的国防、工业、科技和交通基础设施建设,史称“三线建设”。四川绵阳[1]凭借在地域、资源、交通、历史条件等方面的优势,成为西南三线建设的重点地区之一。近十几年来,随着相关档案的开放和文献资料的出版,加之西部大开发政策的实行,三线建设逐渐成为学者们关注的热点,形成了不少研究成果。综合来看,学界对于三线建设的研究主要涉及决策背景、区域布局、实施过程、影响评价、调整改造、经验教训、与领袖人物的关系、与西部大开发的关系、遗址保护、职工民生等等[2]。已有的专著和论文无疑拓展了三线建设的研究视野,丰富了研究内容,然而在这些成果中,却缺乏对三线建设时期工农互动关系的深入探讨。为此,本文尝试以绵阳为个案,考察三线建设给农业和农民带来了何种影响,农民又为三线建设做出了怎样的贡献,希冀见微知著,进一步深化对新中国工、农业发展历程的认识,并为正在进行的西部大开发提供借鉴。

一、三线单位对农业和农民的帮扶

从1965年起,一批中央部委所属、四川省省属工矿企业和科研院所在绵阳布点建设,这些三线单位积极响应国家号召,在谋求发展的同时还促进了农村地区基础设施的完善和农业技术水平的提高。1965年到1966年,第二重型机械厂、德阳水电设备厂、东方电机厂、长城钢厂在自身建设经费尚不充裕的情况下,先后为德阳县各公社筹措资金120余万元[3],用于农田水利建设和土壤改良。绵阳县青义、龙门两公社的灌溉水渠因年久失修,“跑、冒、滴、漏”的问题始终无法解决,雨季时还出现塌方或被泥石流堵塞,严重影响农业生产。651工程(清华大学绵阳分校)指挥部了解情况后,主动派出勘测小组重新规划水渠路线,调集人员加班加点施工。看到建设者们顶风冒雨忘我工作,社员们深受感动,一位大娘留着眼泪说:“他们真是毛主席派来的人,什么事都替我们想着。”[4]1966年2月,第四冶金建设公司动员400余名工人到向阳公社支援水利设施建设,一个月时间内共修筑拦河堤坝854米,铺设水管4740米,安装水泵50余台[5]。类似这样支农惠农的事例还出现在江油县,1966年1月至6月,三线职工参与修建提灌站31处,延伸水渠7435米,积肥5542吨,使34000多亩农田受益。此外,他们还援建农具修配厂1座,赠送机电器材6000余件。这些帮助可谓雪中送炭,农民高兴地说:“多亏这些工人了,要不莫说麦子不得收,连稻子也栽不上。人误地一年,地误人三年,现在好了,小春和大春作物都保产保收了。”为了表示对三线建设者的感谢,农民自发组织起来,敲锣打鼓到工厂送锦旗,他们纷纷表示:“工人老大哥支援了我们,我们一定要加倍努力,多打粮食支援工业。”[6]除了修建农业基础设施,三线职工在提高农作物产量方面也做出了贡献,地处江油的长城钢厂于1966年从上海购入水稻良种500斤,派有经验的工人在阳亭公社指导农民试种。西南金属制品厂职工与文胜公社社员配合,研发出快速培育红苕苗的新技术,经过农业部门鉴定后在全县推广。1967年,第四冶金建设公司将农垦58号早稻引入绵阳县城郊公社,该品种在分蘖能力、耐肥抗倒、抵御病虫害、单位产量等方面都比原有水稻表现优异,获得了农民的广泛认可。

三线单位在农业上的投入使农民受益良多,然而工业的带动作用并非仅限于此,它还壮大了农村的集体经济。例如在1965年,绵阳县青义公社有数百名农民参与651工程前期的“三通一平”(通路、通电、通水和平整场地),公社因此增加收入约34000元,与1964年相比,100个工分的价值提高了0.5元[4]。1967年初,成都—德阳输气管线工程破土动工,德阳县城南、八角公社承担挖掘管沟的任务,社员们普遍反映,大多数三线单位支付的工资比一般单位高,他们用这些钱买了很多生产工具和肥料,农业投入比1966年增加了3倍。城南公社方家大队在防治棉铃虫时,因资金紧张致使农药无法到位,恰好调出去挖管沟的社员寄回93元钱,大队购买了60瓶农药,解决了110亩棉田的虫害问题,农民们都说:“参加支重劳动拿钱回来,不但虫害问题解决了,还评了工分,油盐钱、零用钱也都有了。”[7]1969年到1970年,在江油县的普通生产队里,10个工分的价值约合0.4元,而三线厂矿周边的生产队通过帮助这些单位搞基建、种蔬菜、烧砖瓦增加了收入,10个工分的价值可达到0.6元到0.8元[8](P35)。

三线建设者对农民的生活十分关心,每逢年节,各单位便会到附近公社走访慰问,与农民一起看电影、搞联欢,丰富大家的业余文化生活。1965年春节前夕,德阳县的三线企业为让农民过好年,组织职工给农民修补房屋,粉刷墙壁,安装电灯,还赠送了多种副食品。一位农民的感激之情难以言表,立即买了一张毛主席画像贴在墙上供奉,把三线工人称为“毛主席的人”[3]。1966年7月,绵阳县石马公社有6名儿童食物中毒,病情危急,651工程指挥部闻讯后,派车连夜将孩子们送到县医院,最终挽救了他们的生命。几位家长表示,是党派来的工人给了孩子第二次生命,他们要永远听党的话,一定在农业生产中立功,回报这份恩情[9]。剑阁县三线职工在协助农民搬迁时,担心他们的粮食被雨水淋湿后发霉变质,便将自己的外衣脱下盖在粮食上。经过山地时,一位农民不慎将粮食散落,几个职工就一点点拾起来归还原主[10]。住在德阳县红武公社的工人早上天不亮就起来帮助社员扫地、挑水,一位六十多岁的大婶说:“毛主席培养出来的工人比自己的亲人还亲,他们是不穿军装的解放军,我活了六十多岁都没看见过这样好的人。”[11]1970年春,四机部第十一设计院为了解决山区群众“饮水难”,出动了包括炊事员在内的179名职工给农民铺设引水管线,为了尽早完成任务,职工们从早上6点一直劳动到晚上7点,即使手上、脚上磨出水泡也毫无怨言[12]。针对农村缺医少药的问题,三线职工医院采取对口扶持的方式建立起联合诊所,并派出医护人员搞定期巡诊。为提高农民的文化水平,三线单位帮助生产队建立了数量不等的农村学习室和夜校,指导农民读书识字,大家的学习热情很高,都觉得“这下可好了,工人老大哥帮咱们学文化,以后就不当睁眼瞎了”[13]。

三线建设期间,绵阳云集了来自五湖四海的建设者,他们在艰苦创业的过程中,也把各个地区的衣着、饮食习惯带到了这里,通过不断的接触融合,当地农民受到了潜移默化的影响。例如在1968年前后,长城钢厂的上海籍职工喜欢穿一种“小管裤”(裤脚较窄,约4.5至6寸),这种裤子比当时常见的直筒裤贴身且显得更为精神。农村青年男女觉得很“洋气”,便有意模仿,争相把旧裤脚改小,“小管裤”迅速在江油流行开来,成为当地颇为有趣的“亮点”。从饮食方面看,绵阳本地人原本很少食用螺蛳、田蛙、泥鳅等水产品,误认为吃了之后会得怪病。而对三线工人来说,它们却是难得的食材,吃起来总是那样津津有味。一段时间之后,农民的观念改变了,这些水产品不但走上了他们的餐桌,还成为款待亲朋好友的首选。三线建设者的到来在一定程度上打破了乡村社会的封闭与保守,让农民接触到了新的事物和信息,促使他们更新了观念,开阔了眼界。

二、绵阳农民对三线建设的支援

随着三线建设的全面铺开,绵阳的广大农民在当地党委、政府的带领下,掀起了支援三线建设的热潮,他们不辞辛苦,任劳任怨,与工人们一道完成了大量的基建任务,并在地方建材生产、蔬菜供应等方面出力颇多。尽管从发挥作用的大小来看,农民无法与三线职工相比,但不可否认,农民是三线建设的助推剂,正是因为有了他们的劳动与付出,才保证了三线项目以异乎寻常的速度向前推进。我们可以从以下几个方面来考察绵阳农民为三线建设做出的贡献。

第一,组织劳动力。 时间紧、任务重是三线建设的显著特点,繁重的基建任务如果仅靠三线职工的力量是难以在短时间内完成的。为此,绵阳动员了大批农村劳动力参与其中,据统计,全区各公社仅在1965年就有154.9万人次投入三线建设,全年新修公路208.4公里,架设高压输电线123.5公里,安装输水管道3.8公里,平整施工场地28.5万平方米[14]。在江油电厂扩建过程中,许多社员主动要求延长工作时间,挖土、搬砖、运钢筋、搭架子,哪里缺人就到哪里。社员洪志江下班时发现工地人手不足,他便动员大家说:“啥叫为人民服务?现在咱们把这些杆子扛到工地,保证施工需要就叫为人民服务。”几个年轻人一起动手,直到全部建材都搬完才离开。有人说他们傻,洪志江说:“为了社会主义建设情愿当傻子,参加支重劳动比我们傻的人多着咧!”[15]1966年4月,为配合石油部门铺设天然气管道,广汉县在几天之内就组织起了一支7500人的建设队伍。施工时,公社对社员实行军事化管理,公社为营、大队为连、生产队为排,由各级干部负责,分片包干。管线附近的公社,采取打“突击战”的办法,社员早去晚归,中午在工地休息用餐,这样可以减少往返费用;离管线较远的公社,则调配懂技术的民兵组成专业队上阵。为了激发社员们的劳动热情,许多公社不失时机的开展劳动竞赛和评优活动,各队间争夺流动战旗,每隔一段时间即召开一次评议会,表彰先进典型。有些公社还建立起临时的党、团组织,力争发挥党、团员的先锋模范作用。通过多种形式的动员,工地上形成了热火朝天的劳动氛围,涌现出了多位模范人物,如农建九排排长刘长春在挖管沟时不慎把脚弄伤,血染红了鞋袜,可他一声不吭,简单包扎后继续坚守岗位。有人劝他休息一下,他却回答:“为了支重,流点血不要紧。”[11]在刘长春的带动下,这个排用4天时间就完成了原本10天的任务,有的女社员甚至背着小孩参加劳动,缺少搬运工具时,就拿自己的脸盆装泥巴。

第二,生产地方性建材。 三线建设初期,绵阳当地的建材生产存在一定问题,主要表现为生产速度慢、从业人员少、产品质量低,各方面水平均无法满足大规模工业建设的需要。为了扭转被动局面,保障三线项目顺利施工,绵阳地委调集了大批农民投入地方建材生产。1965年上半年,全区迅速建成砖瓦窑454个,采砂人员最多时达5536人[16]。各县支重办不仅积极将原有的砖瓦社扩建成有一定规模的砖瓦厂,还购买制砖机分配给公社,支持社员成立小型砖瓦厂。广元县支重办在交通情况较好的东坝、河西、宝轮、大石、荣山等12个公社开办小型砖瓦厂20余个,动员174个生产队的农户利用农闲时间烧制砖瓦[17]。江油县一个月内就建成砖窑100多座,农民在春耕期间仍挤出时间轮班值守。旺苍县支重办多次组织青年社员到砖瓦厂接受集中培训,又安排技术人员深入公社,参与生产过程,用“老带新、师带徒”的办法提高技术水平。通过采取一系列行之有效的措施,绵阳的建材生产情况有很大改观,到1965年底,全区向三线单位已提供砖9000万块,瓦2000万块,砂石121.12万立方米[14],基本满足了施工需要。实现产量增加的同时,地方建材的质量也逐步提高。调查显示,1965年末至1966年初,各公社生产的绝大部分砖瓦无论是规格还是硬度都能够满足三线单位的要求,实现“六无”(无糖心包边、无花脸、无水渍、无蜂眼、无裂痕、无翘卷)的一等品数量达到85%以上。

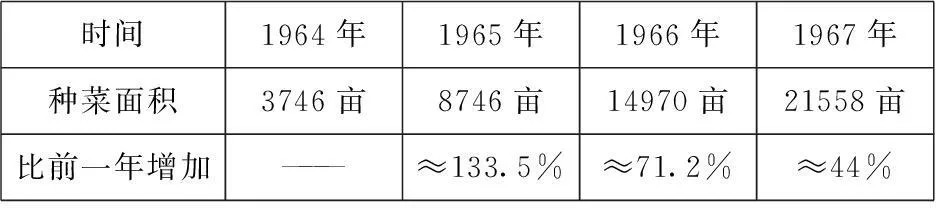

第三,保障蔬菜供应。 随着建设项目陆续上马,绵阳的外来职工人数不断攀升,到1965年12月,三线职工及家属已达111940人[14],这给当地的蔬菜供应带来很大压力,供需矛盾突出。为此,绵阳地区支重办迅速组织农民扩大蔬菜种植面积,在粮菜混种地之外单独设立蔬菜基地,增加土地投放量,详见表1。

表1 绵阳地区1964年—1967年蔬菜种植面积变化情况

资料来源:根据《绵阳专区支援重点建设领导小组关于支援重点建设工作情的况报告》(绵阳市档案馆,74-1-1)、《绵阳专区蔬菜生产情况的汇报提纲》(绵阳市档案馆,74-1-18)等资料整理而成。

提高专业化程度,组建专业菜队是绵阳为解决蔬菜短缺问题采取的另一项举措。在地委的统筹规划下,各县均成立了专业菜队,实施“五定一包”(定面积、品种、数量、质量、时间、包收购)。有条件的地区给每个专业队配备技术员,指导农民更新种植方式,改低厢为高厢、茶盘厢为深沟宽厢,用浇灌代替淹灌,按照蔬菜的生长周期排开播种。经验丰富的农民还尝试阳畦育苗、温田育苗,改小苗移栽为大苗带土移栽,实行早、中、晚熟品种配套栽种,这样可以进一步提高土地利用率,缩短淡季时间。为了激发农民的热情,1965年5月,绵阳对蔬菜生产政策做出调整,规定专业菜队免征公粮,折征现金;菜农口粮由每人每月25斤提高到27斤;对蔬菜基地每亩年供化肥40斤,缺柴地区的专业菜队由国家供应煤炭;凡属计划安排的专业队菜农,除按定量标准发放布票外,每亩每年再补助布票4尺[18](P279)。这些做法消除了农民“重粮轻菜”的思想,使得绵阳的蔬菜生产连续3年超额完成原定目标,到1967年时,绵阳地区一年可以向三线单位提供蔬菜6083.58万斤,保证职工每人每天吃菜0.56斤[20]。

除了上述三个方面,绵阳的广大农民还给三线职工的日常工作和生活提供了不少帮助。1965年初,651工程勘察设计人员进驻绵阳县,青义公社7个生产队腾出了房屋近百间用作住宿和办公场地。在调研过程中,年轻社员带路做向导,年长者介绍当地的气候、雨水、地貌。还有老人讲了自己当年“跑山”的情况,给勘察设计人员解决山体滑坡问题带来了很大启发[4]。德阳县城南公社的农民把住在家里的三线职工当成兄弟姐妹,工人生病了,农民送水送药,把做好的饭菜端到床头。每到工人午休时,大人小孩出入庭院都轻手轻脚,有的农民还主动替工人洗衣服、晒被褥。当职工们表示感谢时,农民回答说:“你们天没亮就去施工,半夜里才回来,太辛苦了,我们能不关心嘛!”[11]

三、余论

新中国成立后,中国共产党在探索中国工业化道路的过程中,十分关注如何处理工农关系问题。毛泽东通过总结我国的经验教训和反思苏联模式的成败得失,提出了“发展工业与发展农业同时并举”、“农业就是工业”、“以农业为基础,以工业为主导”等重要思想,三线建设中出现的工农结合、厂社互助就是这些思想在基层的实践。诚然,受到种种原因的影响,上述对工农关系的正确认识未能完全落实,但是从绵阳的情况来看,三线单位、广大农民和地方党委、政府巩固工农联盟的努力方向是明确的,三线建设中的工农关系基本上也良性的。一方面,三线建设虽是一场以国防工业和重工业为核心的经济建设,但工矿企业、科研院所发挥了较好的辐射带动作用,促进了周边地区农业和农村集体经济的发展,使农民成为国家工业化进程的受益者。另一方面,农业是国民经济的基础,推进三线建设,建立强大的后方战略基地,离不开农业和农民的配合与支援。广大农民的参与为三线建设提供了可靠的后勤保障和人力资源支撑,满足了国家进行大规模工业建设的需要。时至今日,各方在三线建设中维护工农关系稳定的做法依然具有借鉴意义,为构建新型工农、城乡关系提供了宝贵的历史经验。

〔参考文献〕

[1]本文所论之“绵阳”,是指三线建设时期,位于四川省北部的“绵阳专区”及更名后的“绵阳地区”。1968年7月,绵阳专区更名为绵阳地区,所辖范围不变。本文为行文方便,涉及“绵阳专区”、“绵阳地区”称谓时统一称“绵阳地区”。

[2]段娟.近20年来三线建设及相关问题研究述评[J].当代中国史研究,2012,(6);张勇.社会史视野中的三线建设研究[J].甘肃社会科学,2014,(6).

[3]绵阳市档案馆.关于重点建设单位支援农业的初步情况[Z],74-1-1.

[4]绵阳市档案馆.651工程工农结合相互支援的情况和下一步打算[Z],74-1-11.

[5]绵阳市档案馆.关于第四冶金建设公司积极支援农业抗旱情况的简报[Z],74-1-15.

[6]绵阳市档案馆.中共江油县委工业交通政治部关于县境内各厂矿支援农业生产情况的报告[Z],74-1-15.

[7]绵阳市档案馆.天然气管线建设会议之七[Z],74-1-11.

[8]中国人民政治协商会议四川省江油市委员会.江油三线建设[M].2010.

[9]绵阳市档案馆.关于651工程土地征用使用情况的检查和工农结合相互支援的情况报告[Z],74-1-11.

[10]绵阳市档案馆.剑阁县支重办公室关于1966年上半年来支重工作的总结报告[Z],74-1-12.

[11]绵阳市档案馆.天然气管线建设会议之六[Z],74-1-11.

[12]绵阳市档案馆.四机部第十一设计院革委会简报[Z],74-1-20.

[13]绵阳市档案馆.中共江油县委工业交通政治部关于县境内各厂矿支援农业生产情况的报告[Z],74-1-15.

[14]绵阳市档案馆.绵阳专区支援重点建设领导小组办公室关于1965年支援重点建设工作的情况报告[Z],74-1-1.

[15]绵阳市档案馆.建筑工程部106建筑工程公司第三季度工作总结[Z],74-1-14.

[16]绵阳市档案馆.我区国家重点建设布点和上半年支援工作的开展情况报告[Z],74-1-2.

[17]绵阳市档案馆.有关支援国家重点建设情况的汇报[Z],74-1-4.

[18]绵阳市商业局.绵阳市商业志[M].1995.

[19]绵阳市档案馆.绵阳专区蔬菜生产情况的汇报提纲[Z],74-1-18.

(责任编辑:周建瑜)

[中图分类号]F127

[文献标识码]A

[文章编号]1008-5955(2015)03-0057-04

[基金项目]四川省教育厅人文社科重点项目:四川江油三线建设史研究(15SA0041)、西南科技大学社科基金资助项目:四川三线建设史研究(13SX7104)

[作者简介]崔一楠(1983-),男,汉族,辽宁锦州人,历史学博士,西南科技大学政治学院讲师,主要从事新中国农村发展史研究。

[收稿日期]2015-08-05