浅析沈阳北站无站台柱雨篷改造设计

张红云

(铁道第三勘察设计院集团有限公司,天津 300251)

浅析沈阳北站无站台柱雨篷改造设计

张红云

(铁道第三勘察设计院集团有限公司,天津300251)

摘要:以沈阳北站改造工程为例,分析沈阳北站既有无站台柱雨篷的现状和存在的问题,研究在对其进行更新改造的设计过程中,采用增加既有雨篷屋面板覆盖范围来改善既有雨篷的防飘雨雪效果,采用增设与既有雨篷同弧度、同材质的新增雨篷来实现既有与新建部分一体化设计的目的,再通过这两种设计手法的可行性,来总结一些富有一定前瞻性的无站台柱雨篷的改造策略。

关键词:沈阳北站;无站台柱雨篷;更新;改造设计;一体化设计

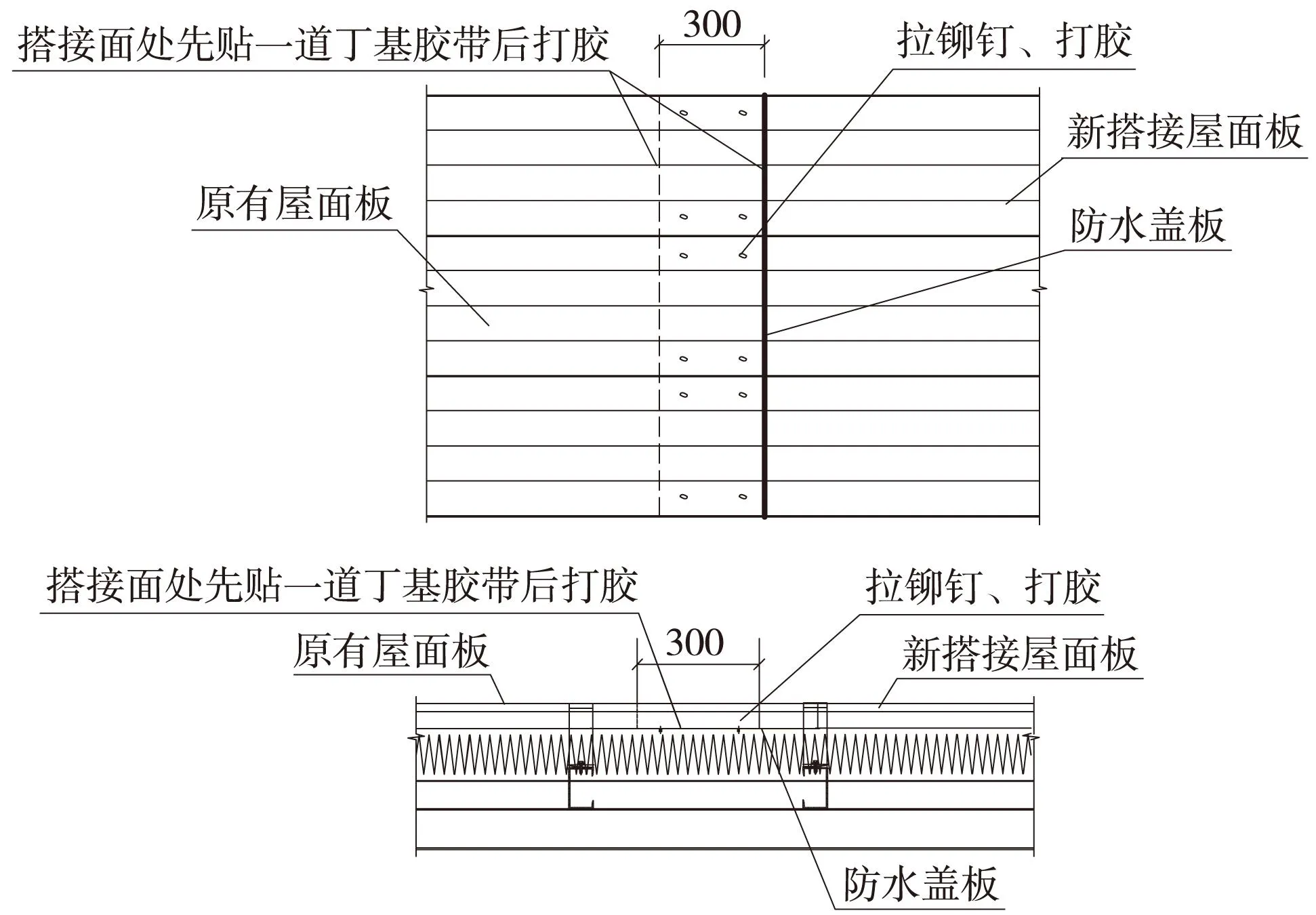

1工程概述

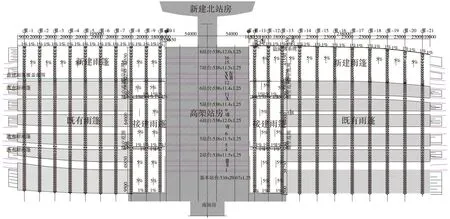

沈阳北站建于1990年,至今已使用20余年。车站的无站台柱雨篷为2003年改造时完成,是当时中国跨度最大、高度最高的无站台柱雨篷,是继北京站、北京西站之后第三个无站台柱雨篷。本次雨篷改造设计分为两部分,一部分是对既有保留部分进行覆盖面搭接,改善防飘雨雪效果;一部分是对新增站台部分增设无站台柱雨篷,达到新旧一体化设计。如图1所示:深颜色的雨篷是既有保留部分,浅灰色的雨篷是新增设的部分。

图1 新沈阳北站效果

2无站台柱雨篷的改造设计

2.1既有保留部分雨篷的防飘雨雪设计

既有雨篷横跨一至六站台,线间屋面高度近16 m,且开洞过大,最大达到8.9 m。建成以来,在雨雪天气下,站台上漂雨雪严重,影响旅客候车和车站人员工作。为改善这种状况,决定在本次改造工程中,对既有雨篷的防飘雨雪问题一并整改。

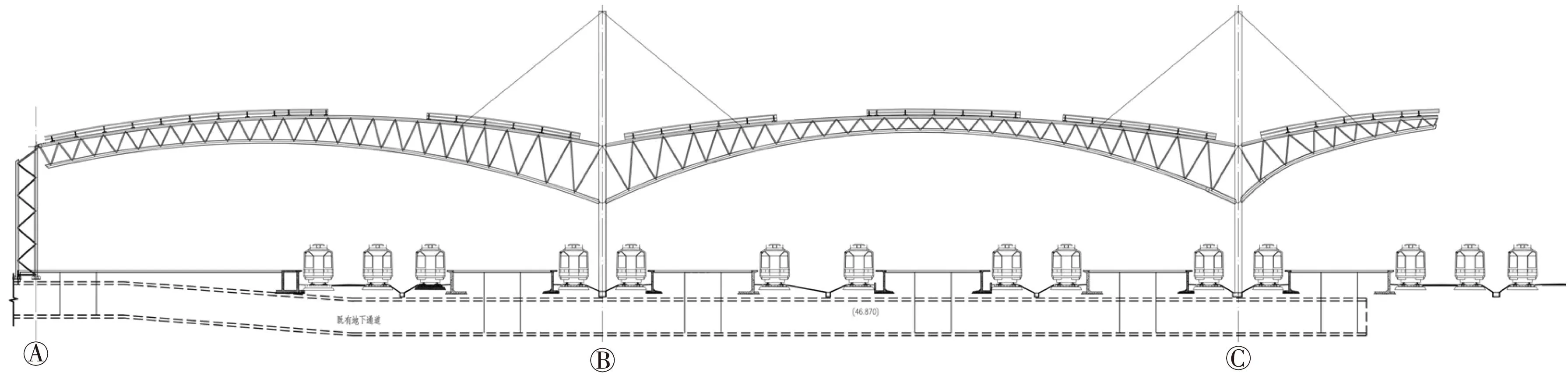

如图2所示,既有雨篷为无组织排水,基本站台南侧为有组织排水。既有雨篷1、2站台之间镂空10.4 m,3、4站台之间镂空9.5 m,4、5站台之间镂空4.5 m,B、C轴柱子根部镂空4.6 m,

图2 既有雨篷剖面

现状雨篷屋面镂空处边缘与站台边关系见表1。

表1 雨篷檐口距站台边的距离及倾角

针对以上现状,在改造中,主要采取以下措施。

第一,B轴处雨棚柱加高,C轴处柱不动。

(1)B轴处雨棚柱加高5.4 m,同时在桁架上增加2道拉索和1道撑杆。

(2)C轴柱高度保持不变,只在根部增加1道撑杆。

第二,雨篷屋面增加有组织排水。

(1)在B、C轴的柱子根部各增加2道天沟,保证大范围的汇水为有组织排水。

(2)4站台上的雨篷屋面,因为汇水面积较小,设计为自由排水,避免出现排水横管。

所有天沟雨水经雨篷柱外的雨水立管排至站场排水沟。一站台南侧雨水立管外径160 mm,其他站台雨水立管外径125 mm,所有雨水管均采用HDPE管外包玻璃丝棉保温,饰以白色铝板。

第三,设置天沟伴热或檐口融冰系统。

(1)在所有天沟内设电伴热融雪系统。

(2)在4站台上部的低端檐口增加融冰系统。

(3)所有雨水管内设伴热系统。

第四,尽量减小镂空范围,改善防飘雨雪的效果。

(1)一、二站台之间的雨篷镂空洞口由10.4 m改为3.0 m。

(2)三、四站台之间的雨篷镂空洞口由9.5 m改为3.0 m。

(3)B轴柱子根部镂空洞口由4.6 m改为2.6 m。

(4)C轴柱子根部镂空洞口由4.6 m改为2.25 m。

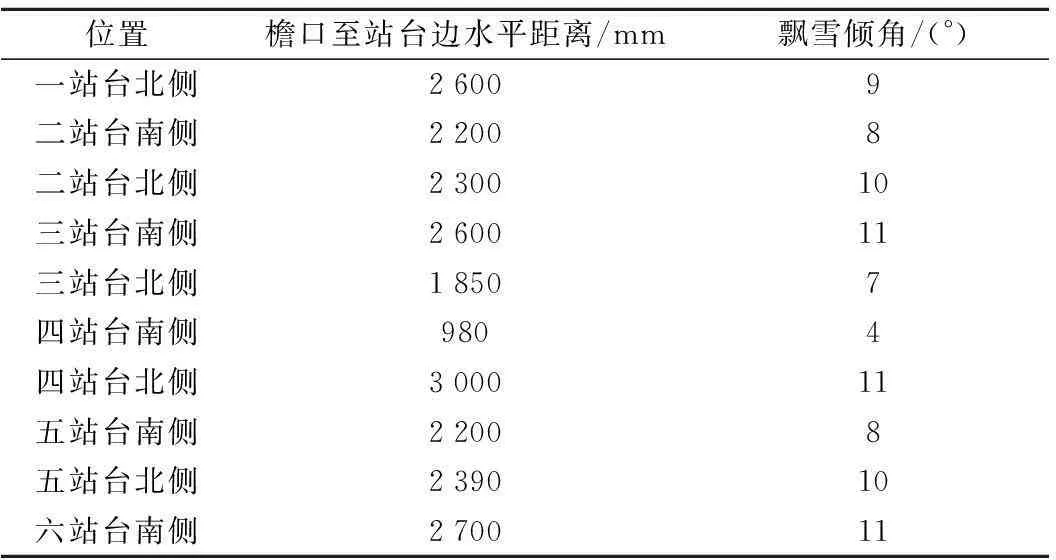

改造后雨篷檐口距站台边的距离及倾角见表2。

表2 改造后雨篷檐口距站台边的距离及倾角

第五,屋面作法及标准保持不变。

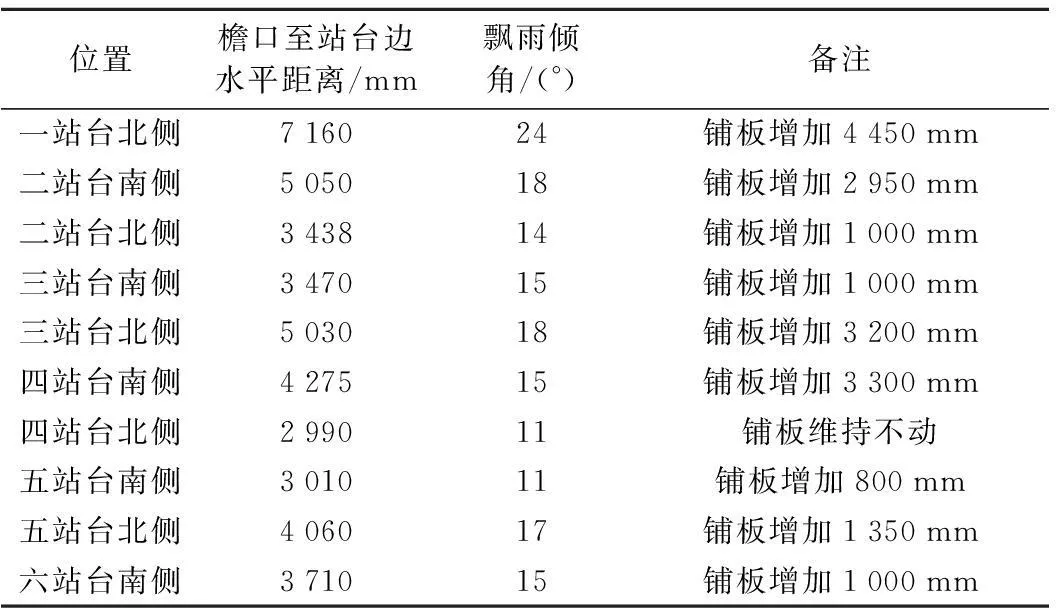

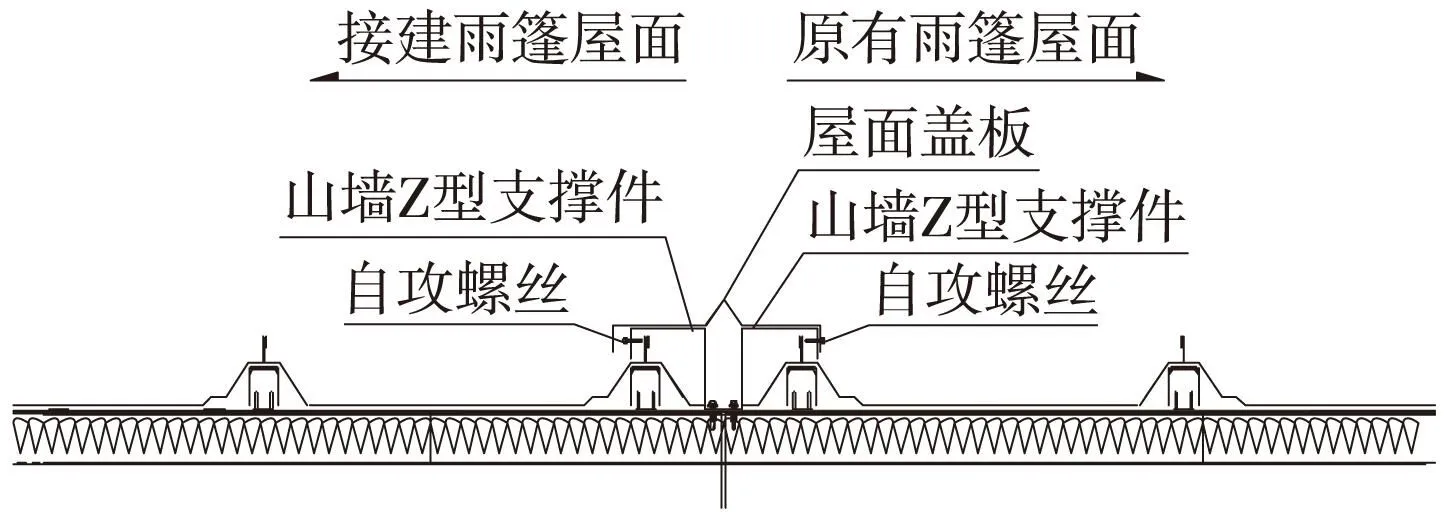

既有1~6站台无站台柱雨篷防飘雨雪改造设计,屋面建筑构造做法原则上尽量与既有雨篷保持一致,屋面板为高强镀铝锌钢板,直立锁边,吊顶为条形铝板,密拼。屋面板接长部分的连接采用:顶面为斜面的,板间搭接方向应为高处板在上,低处板在下;顶面为水平面的,板间搭接方向应为西南侧板在上,东北侧板在下。搭接长度为0.3 m,中间用密封胶带密封,拉铆钉连接,装修改造后视觉效果达到一体化。见图3、图4。

图3 既有雨篷屋面板搭接节点(单位:mm)

2.2新旧雨篷的空间一体化设计

既有雨篷为钢桁架结构的无站台柱雨棚,双跨带悬挑。屋面为弧形,采用镀铝锌钢板,吊顶为条形铝板,密拼,高程与桁架梁上悬杆齐平。雨篷吊顶高度距站台面,最低点为12.97 m,最高点为15.97 m,空间高度较大。因原站台无柱雨蓬与既有高架候车厅搭接处的东、西两侧采用15 m、13 m不等跨连接,因此在改造过程中,拆除此两跨雨篷与新建高架候车厅缩减的区域一并考虑为新建雨篷部分。此处新建的两跨雨篷除柱子根部留2.5 m的洞口,其他均为全覆盖,整体改善站台上进、出站楼扶梯处飘雨及挂冰问题。新建与既有部分在垂直股道方向设置变形缝相接,新建雨篷高度、弧度以及各部分材质均与既有部分一致,装修后视觉效果达到一体化。见图5、图6。

图4 既有雨篷防飘雨雪改造后的效果

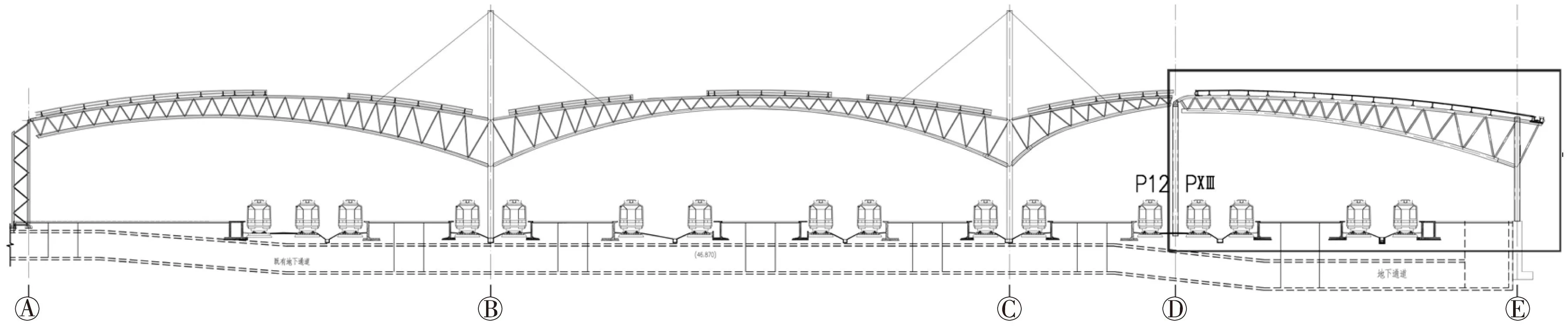

其次,在原有六站台及雨篷的基础上,需要新建七、八两个站台及上覆雨篷。通过前面雨篷方案比选章节的叙述,我们知道:为了最大限度地保留既有雨篷部分,只在六、七站台间的弧线段范围内对既有雨篷悬挑端进行局部切割,以利于使新建七、八站台雨篷柱立于P12与PXIII线间,另一柱则设于八站台外边缘。新建七、八站台雨篷的格构柱与桁架梁之间采用铰接的形式连接,高度与既有雨篷悬挑端头保持一致,屋面和吊顶的弧度与既有部分雨篷平滑过渡。立于线间的柱根部留2.5 m的镂空,屋面自高向低,在八站台外边缘的雨篷柱外悬挑3.5 m。新旧部分自然顺接,装修后视觉效果犹如一体化设计完成的统一体。见图7、图8。

图5 新旧雨篷交接处屋面节点

图6 新旧雨篷一体化设计后的效果

图7 改造后雨篷屋面

图8 改造后雨篷剖面

3结语

(1)既有无站台柱雨棚高大开敞,不利于防飘雨雪,本次工程中对股道上方开洞的形式,加固措施,施工方案都做了深入具体的研究,控制雨棚边缘与站台边的倾角解决飘雨,控制开洞宽度解决飘雪总量,有效地解决了飘雨雪问题。

(2)沈阳北站改造工程是把新建雨棚和既有雨棚作为一个整体进行设计,新旧一体化是保证新建的部分和已有的建筑在视觉上完整、协调、流畅,使旅客在使用车站乘降时完全没有改造造成的不便。在沈阳北站改造过程中,把既有工程做为新建工程的限制条件,做到新旧建筑的完美结合。

参考文献:

[1]周建宏.论近期我国特大综合型铁路旅客站建筑创作[J].建筑学报,1990(4):10-11.

[2]李传成.城市中心火车站改造初探[J].华中建筑,2001(5):26-27.

[3]朱兆慷,等.铁路旅客车站流线设计和建筑空间组合模式的发展过程与趋势[J].建筑学报,2005(7):9-10.

[4]盛晖.铁路旅客车站现代化的设计探讨[J].建筑学报,2002(1):22-23.

[5]刘志军.铁路旅客车站设计指南[M].北京:中国铁道出版社,2007.

[6]葛亮,王炜,邓卫,等.城市客运换乘枢纽规划与设计方法研究[J].规划师,2004(10):31-32.

[7]曹永刚.铁路新的发展时期旅客车站房设计研究[J].铁道设计标准,2006(8):96-97.

[8]朱兆慷,张庄.铁路旅客车站流线设计和建筑空间组合模式的发展过程与趋势[J].建筑学报,2005(2):24-25.

[9]鲍铭声.特大综合型铁路旅客站房浅见[J].铁道标准设计,1995(2):85-86.

[10]汪斌.铁路旅客车站现代化的设计探讨[J].建筑学报,2002(1):25-26.

Upgrading Design of Non-column Awning of Shenyangbei StationZHANG Hong-yun

(The Third Railway Survey and Design Institute Group Corporation, Tianjin 300251, China)

Abstract:The author, by taking Shenyangbei station reconstruction project as an example, analyzes the status quo and existing problems of Shenyangbei station relating to non-column awning, and studies the upgrading issues during the design by increasing awning roofing board coverage to improve the existing cozy snow prevention effect, and by adding new awning to the existing one with same arch and same material to form an integrated design. Furthermore, the feasibilities of these two designs are analyzed to formulate forward-looking strategies for upgrading non-column awning.

Key words:Shenyangbei station; Non-column awning; Upgrading; Rebuilding design; Integration design

中图分类号:TU248.1

文献标识码:A

DOI:10.13238/j.issn.1004-2954.2015.01.024

文章编号:1004-2954(2015)01-0096-03

作者简介:张红云(1982—),女,助理工程师,2009年3月毕业于西南交通大学建筑设计及其理论专业,工学硕士,E-mail:redcloud82@163.com。

收稿日期:2014-10-30