分析市场政体演化的“场域-实践”路径

分析市场政体演化的“场域-实践”路径

吕鹏

内容提要关于市场变迁的研究很容易陷入两个盲区,一是只注意到格局的变化,却忽视了规则是否改变;二是长于描述市场变化的面貌,却缺乏对变化背后机制的分析。针对第一个盲区,本文创造了“市场政体”这个概念来同时分析市场变迁的格局和规则两个面向。针对第二个盲区,本文提出了一个“场域-实践”的分析路径来同时描述动态市场的格局变化和解释这种变化背后的机制。这一分析路径试图为“过程-事件分析”带入更多结构性的视角,同时更加强调多种类型的行动者主体的策略在影响变迁结果上的重要性,可以应用到其他类似的案例研究当中。

关键词市场政体场域-实践市场社会学过程-事件分析

自倪志伟将“市场转型”用于描述中国改革开放之后经济领域的变革以来,这一概念已经被社会学界广泛地使用。这一概念背后有一个隐含的假设是自1978年以来经济领域改革的方向是始终朝着“市场化”前进的。这一判断在宏观层面上也许并没有什么大的误判,但如果我们将目光投向具体的产业、行业或地方性的市场,就会发现原来的“主导者”被后来的“挑战者”取代的现象层出不穷。

在我看来,市场格局和市场规则的特定组合界定了一种既定的市场政体。①对市场政体变化的完整分析,应该包含两个面相:首先,对变迁过程中不同时期里的市场格局做出描述;其次,对这种市场格局的变化做出解释。本文主张采取一种“场域-实践”的分析路径来完成这一任务。简言之,这一路径将市场看作是一个“场域”,主要行动者所掌握的资本的总量和布局,反映了这个“力量场”的格局,而他们在“斗争场”中的重大“事件”中使用这些资本的轨迹,亦即他们在实践中调动这些资本的策略和使用的机制,则成为我们观察市场运作的逻辑和规则的透镜。

下面的正文将分为三个部分。第一部分将首先界定市场政体的两个面相(格局与规则),通过对格局变化的组合,总结出市场规则变化的八种可能轨迹,以及市场政体变化的四种类型。第二部分将介绍“场域-实践分析”的框架与工具。第三部分是总结讨论。

格局与规则界定下的市场政体及其演变路径

尼尔·弗雷格斯坦(Neil Fligstein)曾经将市场变迁的历史比喻成是一场“社会运动”(Fligstein, 1996: 663-664)。在这场“运动”中,存在着两个基本的“阵营”:在相安无事时,一方是“主导者”,另一方则是“补充者”;当发生冲突时,“主导者”就成了维护自己利益的“当权者”(incumbents),而“补充者”往往成为“挑战者”,它们不仅试图改变既有的市场版图,但更重要的是,试图改变支撑这种版图运作的组织方式和运作原则。而为了实现这一目标,他们将与自己的“同盟者”(可能来自其他“挑战者”,但也可能是“当权者”中的“变节者”)一道,影响市场上的其他主体(比如国家)去做出有利于自己的决策。在这一过程中,新策略或新“武器”的运用,将有可能给社会和政治生活运作的方式带来新的变数。

一个可能的疑问是,主导者和获益者、补充者和受损者之间难道有什么不同吗?的确,在一个稳定的市场中,主导者往往就是最大的受益者,而扮演补充角色的厂商则是相对意义上的受损者。但是,当市场发生较大变化时——比如市场转型或重组——主导者常常会遭到来自原先处于补充地位的竞争对象的挑战,这个时候,主导者不一定就会继续成为这场博弈中的受益者,相反,主导者可能会成为利益受损者,甚至在新的市场格局中让位成补充性的角色。一旦新的市场格局稳定下来,就会形成新的主导者和补充者,直到下一次的挑战的到来。

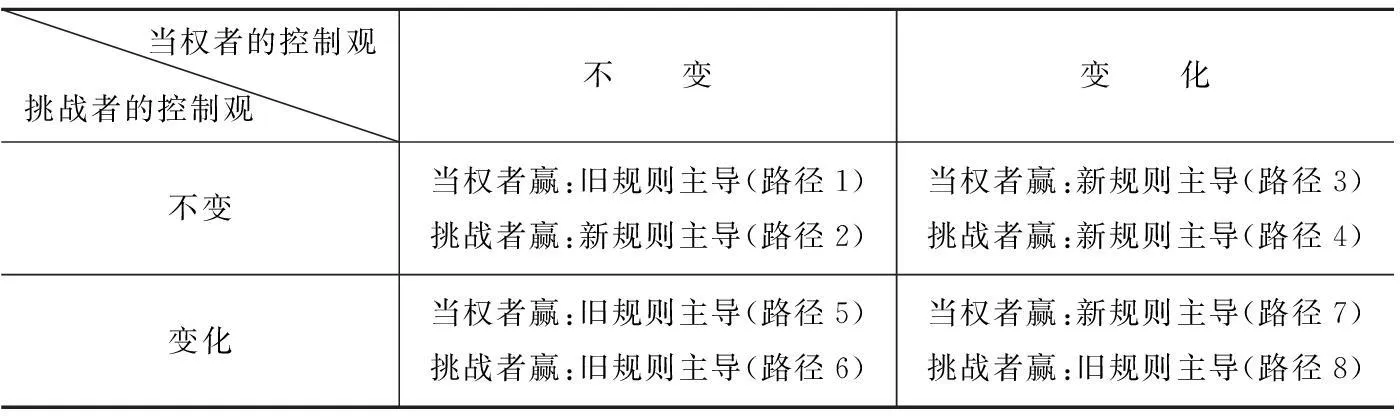

接下来要澄清的问题是,即便市场格局没有变化,也并不意味着市场的规则没有改变。从理论上来说,市场的规则归根到底取决于支配者。因此,一个貌似合理的推断是,如果市场继续由原先的主导者支配,那么,市场的规则就不会改变。但事实上主导者的规则可能也会发生转变,比如国有企业虽然在某些行业的垄断地位没有改变,但由原来的命令经济转而接受市场经济的规则,变成“市场化”的行动者;而如果挑战者成功,谁又能保证它不会变得保守甚至开始趋向于垄断呢?鉴于当权者和挑战者的控制观都有可能发生改变,如表1所示,我们可以得到“市场规则”变或不变的八种可能路径。

表1 “市场规则”演化的八种可能路径

以格局和规则各自是否变化为标准,市场政体转变的后果,可以划分出四种不同的理想类型(如图2)。以这个类型学为基础,我们就将前述的关于市场格局和市场规则的问题,由一组静态的议题,变成了一组动态的议题。研究者可以去问:(1)在结构层面,“主导者”和“补充者”之间所形成的市场结构或权力格局,在某个特定时段的各个阶段里,是否有所改变?如果有,是什么样的改变?(2)在规则或“观念”层面,市场运作的逻辑和机制在市场演变的各个阶段里,有没有发生改变?如果有,又是发生了什么样的改变?

表2 “市场政体”转变的四种理想类型

在这个提问的框架搭建完成之后,下一节的任务是如何去提出一个既能描述市场格局,又能对这种格局的演变进行解释的动态的研究路径。

“场域-实践”的研究路径

一言以蔽之,“场域-实践”的要义就是要对市场的格局和规则变化作出描述和解释。在探求“市场”中的格局方面,网络分析家无疑是最为突出的群体之一。支撑网络分析的,其实是一种思维方式或研究进路,亦即结构主义。总体而言,纯粹的网络分析倾向于一种“形态学上的”决定论,也就是说,网络的特质或者行动者在网络中的位置,在很大程度上决定了行动者的角色和身份,以及随之所采取的行为(Fourcade, 2007: 1021;符平,2009)。

在一个稳定的市场中,这样的进路具有其正当性。稳定的市场已经形成一种“可再生的角色结构”,可以在相当长的一段时间里再生产有利于维系主导者支配格局的规则,而即使对自己不利,被支配者也必须学会适应这套规则(Fligstein, 2001b: 46)。然而,与稳定的市场相比,市场开放或市场转型是一种不一样的进程:市场的组织方式和运作原则受到挑战,稳定的支配关系出现危机甚至不复存在。

作为对“网络分析”的一种替代,笔者借鉴了经济社会学中另两种研究社会结构的主要取向,“场域分析”(field analysts)和“述行视角”(performativity perspective),来分析市场结构和逻辑的演变。本文将自己采取进路命名为“场域-实践”的研究进路,“场域”是分析结构的平台,“实践”则是发现逻辑和机制的入口。

今天,在市场社会学研究领域中,许多经验研究都会将“市场”看作是一个不同行动者(不管他们是组织、阶级还是个体)进行互动的场所、舞台或游戏社会活动空间。它们都反映了一种结构观,认为市场是通过行动者的互动来建构的(Fligstein, 2001a: 107)。同样,我们也可以将中国的市场看作是一个社会活动空间。但它更接近布迪厄所说的“场域”。

布迪厄在说明“场域”这个概念的时候,一般会同时使用两个比喻:“场域”既是一个“力量场”,也是一个“争斗场”(Bourdieu and Wacquant, 1992)。“力量场”可以立体地反映“场域”内各种社会位置之间的客观关系所构成的格局。“争斗场”则提醒我们注意主观认知和策略性行动在场域运转中所扮演的角色。这两个相互补充的比喻,与其说揭示了“场域”的两个不同“维度”,不如说点明了“场域”存在的两个不同“时刻”(moments):前者静态,后者动态(Gorski, 2006)。

为了展示这样一个“静态时刻”和“动态时段”相结合的社会空间的演变,我们可以借用历史社会学取向的学者进行“事件”或“过程”分析时使用的术语体系(Swell, 2005:226-227):在日常生活中每天都会发生很多事情(occurrence),但只有那些或多或少促成市场格局或规则改变的事情才可以被看作是组成一场“事件”,比方说,一次对话、一场审判、一项立法、一件政府条例的制定和颁布、一个机构的成立等等;那些影响较大的事件,就是所谓的“关键性事件”;而那些根本性改变了市场格局或规则的“关键性事件”,则构成了更重要的“历史性事件”。“历史性事件”可以被看作是一座座分水岭,将市场演变的历史过程划分成一个个的“时代”,而每一场“关键事件”则将它所处的那个时代划分成一集集的“剧情”。每一场关键事件落幕之后,都为研究者提供了难得的机会,去查看市场的格局或规则发生了怎样的变化。这个时候,研究者就像是在拍摄一张快照(snapshot),来展现“力量场”中行动者之间的关系。每两场“关键事件”之间的动态的剧情,则像是一段“录像”(videotape),它展现的是行动者在“争斗场”中究竟如何改变结构或规则的机制和策略。

要想将一组静态的关系变成一个动态的过程,一个可行的做法就是将“事件”或“剧情”而不是“体系”作为分析的单位(Clemens, 2007:542)。如前所述,事件由一组事情所构成,在本研究中,这些事情的主要特征,是既得利益者和挑战者之间的冲突,尤其是,这些行动者试图运用自己的能力去影响国家采取行动,以及创造出能够直接或间接“修正占优势的(经济)游戏规则为己所用”的社会结构(Bourdieu, 2005:81)。

现在要指出是,虽然从理论上来说,所有的行动者都多多少少具备动员资源的能力,但在实践中,总有一些社会行动者在某些方面做得更好,或者借用弗雷格斯坦的一个词,更有“社会技巧”(Fligstein, 2001)。为了在经验研究中确认谁更有社会技巧,研究者就需要考察行动者所使用的战略(strategies)和策略(tactics),以及这些战略和策略的效应。其中,对分析单个事件来说,“策略”对产生后果具有更加直接的效应。显然,通过对策略的强调,我们要反对那种“远距离的因果解释”,但这并不代表主张方法论上的个体主义或者化约论。毋宁说,我坚持的是一种方法论上的地方主义(methodological localism),它承认更大的社会安排和环境对社会后果的影响,但是这种影响要通过社会行动者的实践才能表现出来,这些实践具有历史的特殊性,反映了当下和透过历史记忆所能获取的社会事实(Little, 2006)。

每一种策略的使用过程,都会卷入一个或若干与之相对应的机制(mechanism)。近几年来,“(社会)机制”已经成为社会学和政治学中一个来越来越时髦的概念,“以机制为基础的进路”(a mechanisms-based approach)影响日隆。然而,到底“机制”是什么,这些学者之间却仍然没有定论(Gorski, 2008; Mahoney, 2003)。

通过借鉴其他学者所作的工作(Mahoney, 2003),本文将“机制”定义为使策略由“谋略”落实为“实践”的“存在”(entity)或“存在”的混合(mix of entities);特定的机制对某种对应的特定后果要有因果解释力。机制可以表现为一种物质上的存在(a material existence)。比方说,中欧一些国家的企业经理人通过“转包合同”的方式从他们管理的“母公司”中获取大量收入,(Eyal et al. 1998: 138-142; Stark and Bruszt, 1998)这就是一种策略,而“长期的寄生性卫星公司”(permanent parasitic satellite firm)就是实现这种策略的机制。但“物质上的存在”并不是“机制”的唯一存在形态,抽象观念(abstractions)和法律拟制(legal fiction)都可以载体。例如,为了完成收购粮食的任务,面对“钉子户”时农村干部有时候并不是刚性地行使正式制度赋予的权力而是“软硬兼施”(孙立平、郭于华,2000),这就是一种策略,但这种策略要奏效,却需要一系列文化层面的机制(比如习俗、尊卑观、惯习等)的支撑。总之,如果说导致某种社会后果的“过程”往往是一个“黑箱”的话,那么“机制”就是推动这个“黑箱”运转的“嵌齿”和“车轮”。打开这个黑箱,也就是要求研究者揭示出的直接导致该后果的策略,以及这些策略得以发挥作用的机制。

总结与讨论

正如有学者指出的那样,在网络分析占据支配地位却解释力依旧让人不满的今天,为社会学的市场研究提出一个替代性的分析范式实际上是在倡导树立起社会学自己的市场观(符平,2010)。从理论上来说,所有的市场都不是完全静止的,但在一个“稳定”的市场里,无论是格局还是规则的变化都可能没有那么戏剧性。然而,对中国学者而言,市场的特殊性之一在于不同利益主体之间的博弈发生在一个“制度化”尚未最终定型的背景之下,因而市场的变迁显得尤其地明显。

这种变迁必须从格局和规则两个层面去进行考察,才能完整地把握市场政体演变的实质。结构派的学者往往对规则的重视不够,这是错误的。波兰尼认为决定一个经济体制的根本性因素,是什么样的经济整合逻辑占据主导地位(Polanyi, 1944),这一观点直接影响到后来的学者对于社会主义市场转型的界定(Szelenyi, 2002; Walder and Nguyen, 2008)。在经济社会学领域,弗雷格斯坦认为产权、治理结构、控制观以及交换规则,界定了建构市场所必需的社会制度;但基于共同理解的意义框架具有至关重要的地位,因而在市场的四大因素中,控制观尤其地应该受到重视(弗雷格斯坦,2008: 66)。事实上,对规则的重视,正是弗雷格斯坦提出的“政治-文化路径”不同于结构取向的网络分析的重要贡献。

本文提倡的“场域-实践”的分析路径提出了许多新的名词(如主导者、挑战者等等),但在灵感上也受到了弗雷格斯坦的影响。本文认可弗雷格斯坦所说的“社会行动发生在各种活动之中,这些场所可以叫做场域、领域、部门或组织化的社会空间”(弗雷格斯坦,2008:13)。文章所提倡的“场域”亦是要将市场上的各种集体行动者的互动视为一种运动,用前述布迪厄的术语来说,即“力量场”和“争斗场”。但政治-文化路径依然存在着两个不足:一是对行动者的策略分析,依然没有提出很好的分析工具;二是对市场的动态,尤其是长时段的历史过程中的各种情节。

“场域-实践”路径因此从历史社会学那里汲取了第二个思想源泉,这里既包含了孙立平等人提出的“过程-事件分析”对过程、事件、策略的白描的强调(孙立平,2000),更有其他历史社会学家和经济史学家对于机制的剖析(Gorski, 2008; Hedström and Swedberg, 1998)。

因此,我们其实可以把“场域-实践”路径看作是一个多层的分析框架。关于市场政体演变的研究其实可以归结为两点:首先,对特定市场在不同时期里的格局做出描述,换句话说,谁是当时市场格局中的主导者和挑战者,它们当中,谁又是获益者和受损者;其次,对这种市场格局的变化做出解释,也就是说,主导者和挑战者的位置是如何变化的,受益者是如何受益的,而受损者又是因何受损的。尤其是,长时段的市场演变可能会分成不同的“季”。在对每一“季”的市场政体进行分析的时候,先描述市场格局的演变,再解释这种格局形成的逻辑和机制,是本文提倡的路径。

这种强调行动者“实践”的“过程分析”与前面所说的以“场域”为基础的“结构分析”,不是绝缘的两张皮,也不是全然前后交替的关系,而是相互缠绕在一起。对分析任何单个事件而言,在各个行动者所采取的各种相互竞争的策略中,总会有某一种或几种策略更加有效。而要想衡量各种策略的有效性程度,“结构分析”就必不可少。另一方面,在实践中,“策略”虽然包含一定程度的“即席创作”,但也不可能脱离行动者所掌握的资本结构的限制和惯习的形塑,因而是(通过话语分析)剖析行动者心智结构或行动逻辑的理想平台。单个事件的影响可能有限,但它们就像是不断繁殖的珊瑚虫,等到某一阶段的“剧情”落幕之时,众多事件的汇聚效应,最终将改变或维系当初的市场结构。总之,行动者的社会位置、策略、世界观、惯习和他们的结盟方式,将决定市场的结构和逻辑,以及这种结构和逻辑变迁的轨迹。中国正处在这样一个道路上,行动者究竟采取什么样的策略(组合),通过什么样的机制来实现各自的利益,将是市场社会学者不可回避的历史使命。

①虽然在“政体”这个概念本身在社会学界尚未得到清晰界定,但大多数采用这一概念的学者事实上想表达一种“经济的(或市场的)即政治的”的理念。正如一个经典工作定义所指出的那样,政体由市场、社会、国家、全球嵌入物(global insertion)四个领域所构成(Judson, 2002)。在本文中,我所要强调的政体观下的市场变迁,正是市场、社会、国家、全球嵌入物(比如影响特定国内市场的外资或境外力量)之间的关系的演变。限于篇幅以及本文以探讨研究路径为主的关注重点,市场的政体观值得另文论述。感谢符平提醒作者注意到这一点。

参考文献

1.Bourdieu, P. 2005. Principles of an Economic Anthropology,In: N. J. Smelser and R. Swedberg (eds).TheHandbookofEconomicSociology. Princeton, NJ: Princeton University Press, pp.81-90.

2.Bourdieu, P. and L. Wacquant. 1992.AnInvitationtoReflexiveSociology. Chicago: University of Chicago Press.

3.Clemens, E. 2007. Toward a Historicized Sociology: Theorizing Events, Processes, and Emergence,AnnualReviewofSociology, 33:78-89.

4.Eyal, G. 2003.TheOriginsofPostcommunistElites:FromPragueSpringtotheBreakupofCzechoslovakia. Minneapolis: University of Minn. Press.

5.Fligstein, N. 1996. Markets as Politics.AmericanSociologicalReview, 61:67-78.

6.Fligstein, N. 2001a. Social Skill and the Theory of Fields.SociologicalTheory. 19(02):45-56.

7.Fligstein, N. 2001b.TheArchitectureofMarkets:AnEconomicSociologyofTwenty-First-CenturyCapitalistSocieties. Princeton: Princeton University Press.

8.Fourcade, M. 2007. “Theories of Markets and Theories of Society”,AmericanBehavioralScientist, Vol. 50, No.8.

9.Gorski, P. 2006. Bourdieusian Theory and Historical Analysis: Maps, Methods, and Mechanisms. Presented at Practicing Pierre Bourdieu:IntheFieldandAcrosstheDisciplines, Ann Arbor, MI.

10.Gorski, P. 2008. The ECPRES Model: A Critical Realist Approach to Causal Mechanisms in the Social Sciences. In: B. Wittrock and P. Hedström.TheFrontiersofSociology, Leiden: Brill.

11.Hedström, P. and R. Swedberg.1998.SocialMechanisms:AnAnalyticalApproachtoSocialTheory. New York: Cambridge University Press.

12.Judson, F. 2002. “Political Regimes”, In: J. Brodie (edts).CriticalConcepts:AnIntroductiontoPolitics. New York: Prentice-Hall, pp. 21-31.

13.Little, D. 2006. Levels of Explanation in Sociology and Anthropology, In: S. Turner and M. Risjord.PhilosophyofAnthropologyandSociology. Amsterdam; New York: Elsevier:36-43.

14.Mahoney, J. 2003. Tentative Answers to Questions about causal Mechanism, presented at the Annual Meetings of the American Political Science, Philadelphia, PA, August 28.

15.Polanyi, K. 1944.TheGreatTransformation:ThePoliticalandEconomicOriginsofOurTime, Beacon Press.

16.Sewell,W. 2005.LogicsofHistory:SocialTheoryandSocialTransformation. Chicago: University of Chicago Press.

17.Stark, D. and L. Bruszt. 1998.PostsocialistPathways:TransformingPoliticsandPropertyinEastCentralEurope. Cambridge: Cambridge University Press.

18.Szelenyi, I. (2002). “An Outline of the Social History of Socialism or An Auto-Critique of an Auto-Critique”,ResearchinSocialStratificationandMobility, 19: 41-67.

19.Walder, A. G. and G. H. Nguyen (2008). “Ownership, organization, and income inequality: market transition in rural Vietnam”,AmericanSociologicalReview, 73 (2): 251-269.

20.弗雷格斯坦:《市场的结构》,甄志宏译,上海人民出版社,2008年。

21.符平:《“嵌入性”:两种取向及其分歧》,《社会学研究》2009年第5期。

22.符平:《迈向市场社会学的综合范式》,《社会学研究》2010年第2期。

23.孙立平:《“过程—事件分析”与当代中国国家—农民关系的实践形态》,《清华社会学评论》特辑,鹭江出版社,2000年。

24.孙立平:《实践社会学与市场转型过程分析》,《中国社会科学》2002年第5期。

25.孙立平、郭于华:《“软硬兼施”:正式权力的非正式运作的过程分析》,《清华社会学评论》特辑, 鹭江出版社,2000年。

〔责任编辑:毕素华〕

作者简介:吕鹏,中国社会科学院社会学研究所副研究员,lv-peng@cass.org.cn。北京,100732