新疆油田七东1区砾岩油藏聚合物驱见聚特征与影响因素研究

邹 玮 陈玉琨 楼仁贵 张 强 郭晓璐

(1.新疆油田分公司勘探开发研究院 新疆克拉玛依 834000;2.中海石油财务有限责任公司 北京 100010)

聚合物驱是利用驱油剂的黏弹性特征扩大波及体积、提高洗油效率,从而大幅度提高采收率的一种有效开发技术。目前国内室内研究和矿场试验多应用在砂岩油藏,以新疆油田为代表首先开展砾岩油藏聚合物驱攻关试验并取得成功,但对聚合物驱见聚特征与影响因素还未做深入研究。

克拉玛依油田七东1区克下组属典型的砾岩油藏,具有复模态孔隙结构特征,储层严重非均质,聚驱试验区注聚后呈现明显区域划分,不同相带、渗透率级别下生产差异明显。对比试验区不同区域油井的见聚见效时间、见聚浓度、含水率变化和增油情况,以及见效前后油藏剖面的动用变化情况,从储层物性、平面非均质性以及聚驱控制程度等因素着手,深入分析见聚见效特征的影响因素,为砾岩油藏聚合驱动态跟踪调整提供指导。

1 试验区概况

聚合物驱试验区位于克拉玛依油田七东1区克下组油藏中南部,构造为一倾向东南的单斜,内部断层不发育。岩性以砾岩为主,夹有砂岩、泥岩。储层主要特点是岩性粗、分选差,为山麓洪积扇沉积,属新疆油田砾岩Ⅰ类储层。自下而上分为S7和S6两个砂层组,S7和S6又分成S74、S73、S72、S71、S63、S62、S61等7个砂层,S72、S73、S74砂层为聚合物驱工业化试验目的层,目的层S72+3+4层沉积厚度31.5~46m,均有自北向东南、西南增厚的特点。

试验区有效厚度14.8m,原始地质储量1.94×106t,目的层平均渗透率817mD,渗透率分带性明显。试验区采用五点法面积井网,注入井9口,采油井16口。截止2014年6月,试验区累积产油1.43×105t,阶段采出程度7.4%,聚驱开发效果较好。

2 试验区油井见聚见效特征

试验区自2006年9月开始注聚合物,注聚5个月后油井陆续见效。16口采油井中,2口井同时见聚见效,3口井先见聚再见效,11口井先见效再见聚。先见效再见聚井数所占比例大,且都分布在试验区油藏中南部。

(1)见效见聚时间。南部8口采油井平均见聚时间为22个月,最长的在注聚后39个月见聚。北部平均见聚时间17个月,最早见聚为11个月。北部井平均见聚时间早于南部。

(2)产聚浓度(图1)。经过一段时间注聚后,北部区域产聚浓度高,而南部产聚浓度低。总体看北部区域产聚正常,南部区域产聚偏低,且南部部分边角井产聚浓度较低,呈聚驱前沿尚未突破的态势。

图1 试验区产聚浓度分布图

(3)增油情况(图2)。北部油井较晚见效,注聚前的年产油较低(0.23×104t)。聚驱见效后,2009年年产油增至1.43×104t,增油量最大;中心井见效较早,见效后的年增油比北部井少;而南部年产油最大增幅为0.3×104t,增油量较小,且聚驱后期年产油量较注聚前有所降低。

图2 聚驱试验区南北分区年增油情况

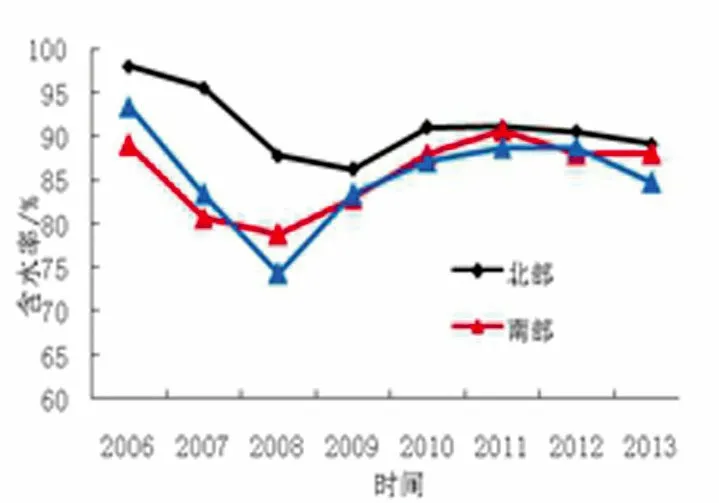

(4)含水率变化(图3)。聚驱见效后,试验区内16口油井含水率下降趋势凸显。中心井含水率下降幅度最大,从93.0%下降至84.3%;北部油井含水率下降幅度由注聚前的98.0%最低降至90.0%;南部油井注聚前含水率低于中部和北部油井,注聚初期含水率下降4%,后期含水率高于中心井。

图3 聚驱试验区南北分区含水情况

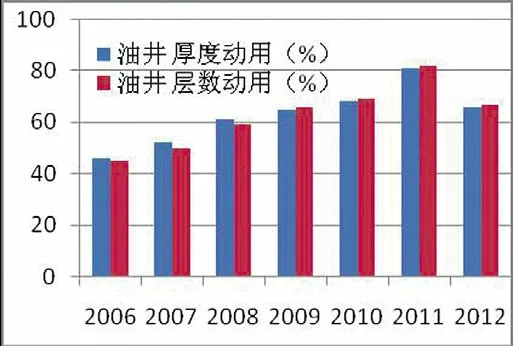

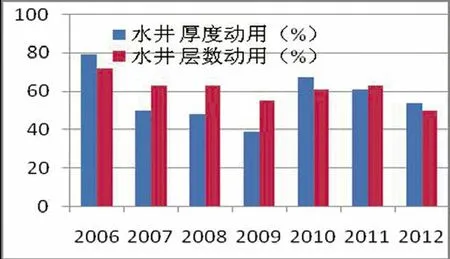

(5)剖面动用(图4、图5)。聚驱阶段,油井动用程度由46%上升到81%,动用程度得到提高;水井动用程度总体上变化不大。说明聚合物驱油有效改善了储层的非均质性,提高了油藏的剖面动用程度。

图4 试验区油井剖面动用情况

图5 试验区水井剖面动用情况

3 见聚影响因素分析

3.1 储层物性对油井见聚的影响

试验区北部井平均渗透率1472mD(表1),北部井渗透率是中部井的1.9倍,是南部井的1.7倍;试验区北部沉积物颗粒粒径大,细小填隙物含量低,形成的孔喉半径比南部大,北部井对应的平均孔喉半径6.8μm,比南部平均孔喉半径大1.6倍,比中部平均孔喉半径大1.24倍,北部物性较好。

表1 试验区渗透率与孔喉半径统计表

从表1中可看出,渗透率分布具有明显的分带性,北部渗透率高,南部低,聚合物注人地层后首先进人压力低的高渗透层,随着吸附捕集作用的增加,高渗透层渗流阻力增加,主要吸液层开始从高渗透层转向中低渗透层,所以北部见聚时间早于南部和中心井,先见聚再见效井和同时见聚见效井多分布在北部。

3.2储层非均质性对油井见聚的影响

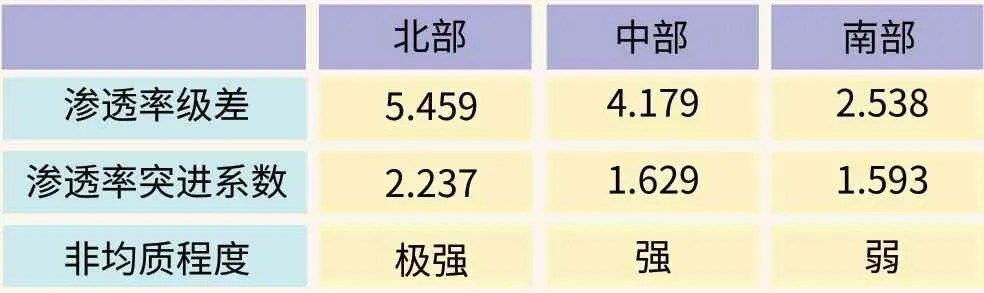

试验区北部井渗透率级差为5.459,渗透率突进系数为2.237(表2),非均质程度高于中心井和南部(图6),聚合物在渗透率大的方向和部位快速推进,在低渗方向和部位推进较慢,造成聚驱前缘严重非均质分布,影响聚合物波及效率,导致北部产聚浓度高,含水率较高。

表2 不同区域储层非均质性对比

图6 试验区渗透率纵向分布图

对于单井而言,先见聚再见效井和同时见聚见效井都位于储层非均质性较强的北部,例如北部7149井储层非均质性强(渗透率级差64.62,突进系数3.05),层间差异大,易水窜,见聚早,且其对应注聚井ES7003井吸水剖面单一,层数动用差,井组发生水淹,导致7149井见聚早,且产聚浓度上升快(见聚高峰期1638mg/L),含水波动大,后期通过调剖措施,剖面调整均匀(图7),波及体积增大,没有发生明显“指进”现象。

图7 ES7003井不同时期吸水剖面

3.3 聚驱控制程度对油井见聚的影响

聚驱控制程度体现了油层平面的连通方向、油层渗透率以及聚合物能进入的孔隙空间对聚驱效果和见聚程度的综合影响,以中心井与全区聚驱控制程度对比其聚驱效果,试验区内中心井、北部和南部的聚驱控制程度(射孔段中渗透率>50mD下)分别为79%、82%和70%,北部井的聚驱控制程度高于中心井和南部井。

从聚驱见效前后增油量和含水率变化情况看,北部采油井2006年产油量为0.23×104t,注聚见效后2009年产油最大增至1.43×104t,增幅较大;中心井的含水率下降幅度大于南部和北部井,可以看出聚驱控制程度较高的北部井,聚合物进入孔隙可驱替程度高,则油井聚驱增油效果越好。而且由于中心井4向受效,注采关系完善,聚合物段塞在地层内多向推进,导致中心井聚驱含水率下降幅度较大。

4 结论与认识

(1)试验区聚驱见聚见效特征明显:先见效再见聚井所占比例高,多分布在试验区油藏中南部;物性较好的北部区域产聚浓度较高,但开发效果比南部好,增油降水效果优于南部;聚驱见效后,油水井的剖面动用情况变好,聚合物波及体积增大。

(2)储层物性及非均质性、聚驱控制程度对见聚影响大:北部渗透率高、物性好,聚合物优先进入,所以对见聚时间影响较大,导致北部见聚时间较早;储层非均质性的强弱影响聚合物的产出,非均质性强,油水井层数动用差,聚合物波及效率差,产聚浓度高;聚驱控制程度较高的北部井和中心井,开发效果好。

[1] 冯慧洁,聂小斌,徐国勇等.砾岩油藏聚合物驱微观机理研究[J].油田化学,2013,33(3):232-237.

[2] 高明,王强,顾鸿君等.新疆砾岩油藏七东1区聚合物研究[J].科学技术与工程,2012,12(22):5597-5600.

[3] 程宏杰,顾鸿君,楼仁贵等.克拉玛依油田七区砾岩油藏聚合物驱方案设计[J].石油地质,2009,30(5):609-612.

[4] 胡东,江厚顺,杨宁等.孤东油田中二南区Ng3-5单元聚合物驱油见效见聚规律研究[J].江汉石油学报,2003,5(增):86-87.

[5] 佟占祥,徐国勇,聂小斌等.砾岩油藏聚合物驱提高采收率试验研究-以克拉玛依油田七东1区克下组油藏为例[J].石油天然气学报,2007,29(6):146-148.

[6] 宋子齐,王宏,尹军锋等.克拉玛依油田七中、东区克拉玛依组油藏构造特征研究[J].中国西部石油地质,2006,2(4):396-399.

[7] 宋子齐,孙颖,常蕾等.克拉玛依油田非均质砾岩油藏特征及其剩余油分布[J].断块油气田,2009,16(6):54-58.