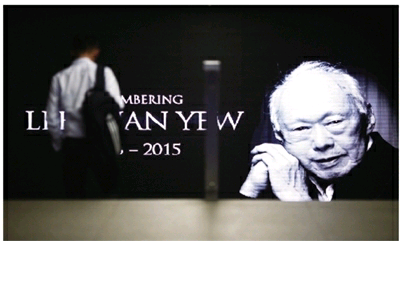

李光耀:这一页已经翻过去了

李光耀的去世,使他本人和与他密不可分的“新加坡模式”再度成为中国民众热议的话题。值得注意的是,中央人民广播电台“中国之声”的官方微博3月24日发表评论说:“李光耀去世,中国是否学习新加坡模式再次成为热点……实践证明,通向成功的路不止一条,这世界上没有一套就灵的模式,中国需要的是‘中国模式。”

南方周末记者 吴梦启 发自北京

2015年3月23日,李光耀的去世,使他本人和与他密不可分的“新加坡模式”再度成为中国民众热议的话题。值得注意的是,中央人民广播电台“中国之声”的官方微博3月24日发表评论说:“李光耀去世,中国是否学习新加坡模式再次成为热点……实践证明,通向成功的路不止一条,这世界上没有一套就灵的模式,中国需要的是‘中国模式。”

与此同时,自李光耀去世后这几天,无论社交媒体还是传统媒体,中国舆论出现了不少缅怀的情绪,这其中潜在而不可言说的主要因素,就因为他真实、有根可寻的华人血统。

李光耀到底是个什么样的人,他的那套“新加坡模式”究竟是怎么回事,由他一手开创的新加坡对华政策当前处于什么状况,可以初步“盖棺定论”了吗?

“我一贯认为马基雅维利是正确的”

“在被崇敬和被恐惧之间,我一贯认为马基雅维利是正确的。如果没有人害怕我,我的存在就没有意义。”李光耀在1997年出版的回忆录里这样写道。

仔细阅读李光耀的著作的话,可以发现其内心的真实思想。

“在被崇敬和被恐惧之间,我一贯认为马基雅维利是正确的。如果没有人害怕我,我的存在就没有意义。”李光耀在1997年出版的回忆录里这样写道。李光耀所推崇的这位意大利文艺复兴时期的政治思想家马基雅维利曾经说:“为了达到一个最高尚的目的,可以使用最卑鄙的手段。”在现代政治学中,马基雅维利是极端现实主义、为达目的可以不择手段的同义词。

在1965年8月9日的上午,马来西亚国会在没有新加坡议员参加的情况下,以126票对0票将新加坡逐出马来西亚联邦。当天下午,新加坡“被独立”了。

“如果不独立的话,当时两地(新加坡和马来西亚)的种族冲突几乎是一触即发。”新加坡南洋理工大学高级研究学者胡逸山对南方周末记者称。当时新加坡200万人口,五分之一劳动力失业,四分之一没有像样的住所,一半人是文盲。淡水完全依赖马来西亚供应。最关键的是,恰如著名政治学者贝淡宁在他的作品《城市的精神》中描述的那样,当时的新加坡人甚至没有像样的国家认同,族群矛盾尖锐。

在后来的二十多年时间里,围绕着新加坡的生存,李光耀采用了极富有争议的做法,后来媒体习惯地称之为“新加坡模式”。胡逸山将其政策内核总结为“实用主义思维”,这种思维很难说能够为所有人接受,但是李光耀自有其办法。他认为新加坡独立后最重要的事情就是发展经济,支持新加坡人享有良好的物质生活。“这是培养强烈的爱国热情和关爱他人行为的必要条件。”贝淡宁在书中写道。

为达目的,李光耀施行了铁腕政策,他使用了各种手段镇压工运、左翼势力,为吸引外资铺平了道路。

李光耀本人并不讳言自己在工人权利和引进外资两者之间的立场:“如果他们(外资)剥削我们的劳动力,为什么不呢?……我们要学会如何为他们工作,这是我们从前从来没学过的东西。”李光耀说。从1965年到1990年,新加坡GDP的增速达到每年8%,最终实现了“从第三世界迈向第一世界”。

伴随经济发展的是一系列严厉的政治集权。在脱离英国统治之后,新加坡引入并建立了被称为“威斯敏斯特民主体系”的英式政治体系。在人民行动党的漫长执政党岁月当中,“威斯敏斯特体系”成为新加坡政治体制的外壳,但实际上徒有其表——“威斯敏斯特体制的特点是议会约束王权。如果把人民行动党作为王权,把新加坡议会当做英国议会。那我们看到的是(新加坡)议会约束不了王权。”北京改革发展研究会理事邓聿文对南方周末记者称。

在另一方面,李光耀律师出身,精通法律。人民行动党在议会当中通过制定各种法律,实现了“政治垄断”。有趣的是,新加坡的“法治”,恰恰是被《赫芬顿邮报》等西方报纸所认定的李光耀的遗产之一。但在究竟是“法治”还是“法制”的问题上,其实还有很大商榷空间。

为了让新加坡存在并获得发展,李光耀及其人民行动党本身还创建了不同于其他国家的精英管理体系,用他本人的话来说:“新加坡实施贤能政治。这些人(贤能)就是通过自己的品德、才干和辛苦工作而脱颖而出的。”在李光耀看来,数百万新加坡人的福祉需要寄托在“300个重要人物身上”。

李光耀甚至公开称,“(人的平等)是最不可能的事情”,一群人当中的少部分天才会决定未来的发展”,这种典型的优越感贯穿了李光耀的一生。但同时他又清醒地认识到,社会的发展既需要高效廉洁的政府,也需要后天的公平。新加坡实施的高储蓄政策、住房以及医疗保健政策,亦在李光耀时期得以成型。新加坡政府将这些政策统称为“物资福利”。

李光耀自认为对新加坡治理的重要成就之一是“多种族主义”。在独立后华人占总人口四分之三的情况下,李光耀强行推广英语作为“教育语言”,“母语”作为第二语言。他对此政策的解释是:只有使用英语而不是汉语,才能维持以非汉语为母语的族群的认同感,否则可能“引发种族暴乱”。

最终,贤能政治、物资福利和多种族主义构成了人民行动党认定的新加坡“3M核心价值观”(这三个词语的英文缩写的第一个字母都是M),从而从无到有地构建了新加坡的国家认同。

与此同时,李光耀自身也因为他的善于权谋、聪明才智以及极度的自信闻名于世。在他去世的当天,英国《卫报》对他的评价是“极权的实用主义者”。

李光耀自己并不否认这一点,“我得干点脏活,比如不经审判就把人关起来,”2010年9月,李光耀在接受《纽约时报》采访时这样说。这或许是暗示1963年自己动用安全部队逮捕多名社会活动家,在无审判和指控的情况下将他们关押3个多月的事实。但是李光耀随后对《纽约时报》记者分辩道:“我不敢说我做过的事情都是对的,但是我敢说我每次做的时候都出于高尚的目的。”

这与500年前的马基雅维利的名言几乎一模一样。但是李光耀或许是过去50年里世界上唯一敢于如此张扬的政治家。

靠中国增进利益和影响力

邓聿文认为,中国在经济发展上确实从新加坡受益,但是在社会建设上能够学到的东西“很少很少”。因为新加坡的“威斯敏斯特”民主政治体制根本与中国国情不符,无法复制。反过来,他认为新加坡在两国交流当中所获得的利益要多于中国所得到的利益。

新加坡国立大学法学院副教授王江雨对南方周末记者称,除了经济成功和血统之外,中国人关注李光耀的原因还有新加坡与中国的紧密经济联系这个原因。李光耀得到共和国五代领导人的接见,并和其中大多数保持比较好的私交,这让李光耀本人在中国具有相当大的知名度。

新加坡与中国在外交和经济上的接近,始于1978年邓小平对这个国家的访问,从而开始了中国向身为亚洲“四小龙”之一的新加坡学习经济建设的时代。胡逸山形容新加坡的经济政策是“政府导向和开放的市场经济政策组合”。

邓聿文认为,中国在经济发展上确实从新加坡受益,但是在社会建设上能够学到的东西“很少很少”。因为新加坡的“威斯敏斯特”民主政治体制根本与中国国情不符,无法复制。反过来,他认为新加坡在两国交流当中所获得的利益要多于中国所得到的利益。

他的例子是1994年始建的苏州工业园区。这个由中国和新加坡联合共建的工业园区在某种意义上复制了新加坡当年的“裕廊计划”,但是规模却比“裕廊计划”大很多。仅仅是中新合作区面积就多达80平方公里,超过新加坡国土面积的十分之一强。

邓聿文告诉南方周末记者:“把新加坡发展经验移植到中国,如果成功了,就有推广价值。”随后,新加坡在中国大连和营口等地的工业园区也与中方进行了较好合作。

新加坡长期位于海外对华投资的前五名。到2013年,新加坡成为对华最大投资国。2014年中国成为新加坡最大贸易伙伴国。

别了,李光耀!

他在思想深处属于那个已经过去了的时代,当然也不可能不影响他一手缔造的“新加坡模式”。

李光耀塑造了新加坡,他和新加坡捆绑在了一起。

然而,改变已经悄然出现了。2011年新加坡大选,执政的人民行动党在阿裕尼集选区被反对党工人党击败。这是自1988年新加坡设立集选区制度以来人民行动党首次丢失这一选区,也使人民行动党在议会中的席位比例从66.6%下降到60.14%左右。

实际上,李光耀对于人民行动党的这次失败负有重要责任。在选举前他用一贯自信的口吻说,如果选民投票给工人党,就会用“5年的时间忏悔”。此举得罪了年轻的选民,同时也意味着,李光耀的行事风格已经渐渐不能适应时代的发展。

同年出版的李光耀的回忆录当中,他又抱怨少数族群难以融入新加坡社会。这个说法引发了少数族裔的抗议,以至于最后李显龙不得不公开说明:李光耀的态度不代表新加坡政府。2011年选举后,李光耀的影响力明显下降。

这些情况说明,他在思想深处属于那个已经过去了的时代,当然也不可能不影响他一手缔造的“新加坡模式”。

不满则求变。李光耀自己就说过,他死后10到15年,新加坡会大变。学者胡逸山和邓聿文一致认为,后李光耀时代既会发生改变,又会保留一些原有的李光耀色彩。

胡逸山认为,新加坡“严格来说是一个民主国家”,“已经出现了公民社会的雏形……将来会以稳健的步伐迈向公民社会”。

邓聿文表示:“在世界范围内第三波甚至是第四波民主化潮流的冲击下,新加坡会出现政治体制上的改变。”而在离开新加坡多年之后,贝淡宁也观察到新加坡政府严密干预社会生活的做法“在过去15年中已经有了松动”,取消了对口香糖的禁令就是其中一例。

外交上,新加坡仍旧会带有浓厚的李氏风格,即走实用主义路线,在大国之间寻求平衡。不过,新加坡失去了李光耀这样具有全球视野和敏锐判断力的政治家,同时也就失去了他个人与大国领导人所建立的良好私交。