不同内固定方法治疗股骨粗隆下骨折的效果对比分析

魏胜利

(尉氏县人民医院骨一科 河南开封 475500)

股骨粗隆下骨折可发生于各个年龄段,年轻人多为高能量损伤,老年人多为低能量损伤,骨折部位在股骨狭部至小粗隆上缘之间,在髋部骨折中所占比例可达10% ~30%[1]。术后容易发生患肢短缩、髋内翻畸形等,导致内固定应力集中、外展肌群功能性无力。传统治疗方法是髓外固定,但容易出现内固定断裂或失效、骨折不愈合、髋内翻。目前临床上有多种不同内固定方式治疗股骨粗隆下骨折,主要有股骨近端防旋髓内钉(PFNA)、股骨近端锁定板(LPFP)及动力髋螺钉(DHS)等,本研究采用3种不同手术方式对患者进行治疗,并观察其疗效。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2012年1月至2014年1月尉氏县人民医院收治的93例股骨粗隆下骨折患者,其中男性52例,女性 41例;年龄为 17~72岁,平均(43.61±3.52)岁;按照Seinsheiner分型:Ⅰ型12例,ⅡA型7例,ⅡB型9例,ⅡC型6例,ⅢA型19例,ⅢB型17例,Ⅳ型16例,Ⅴ型7例;重物砸伤17例,高处坠落21例,摔伤26例,车祸伤29例;均于伤后2~10 d行手术治疗,平均(5.82±1.34)d。所有患者临床表现为局部疼痛、肿胀,多伴有下肢外旋畸形或活动受限,X线示股骨粗隆下骨折并提示分型。排除:合并严重心脏、肾脏、肺脏或脑部严重疾病者;不能耐受手术者。将93例患者随机分为3组,各31例。3组患者的年龄分布、性别比例、骨折分型等一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 手术方法 术前控制患者血压在130~150/80~90 mm Hg,血糖低于 10 mmol/L,行患肢牵引,评价患者重要脏器状况。常规麻醉,取仰卧位,患侧臀部垫高,在C型臂X线机透视下复位骨折断端。①PFNA组:采用胫骨结节骨牵引复位,取合适长度的股骨近端外侧纵向直切口,起自股骨大粗隆顶点,依次切开皮肤、皮下、髂胫束,暴露股骨大粗隆及股骨上段,于犁状窝或大粗隆顶部钻孔,置入导引针,顺导引针插入合适粗细及长度的髓内针,透视下证实髓内钉位置满意,远、近端常规用锁定螺钉和拉力螺钉固定,X线透视机下证实复位良好,术毕,常规冲洗创口,逐层缝合,引流。②LPFP组:前期处理同PFNA组,直视下采用钢丝捆扎骨折端复位骨折,于股骨近端外侧安放合适长度的锁定钢板,使用克氏针固定在股骨大粗隆,安装套筒后钻孔,拧入3~5枚锁定螺钉,术后处理同PFNA组。③DHS组:前期处理同PFNA组,切开起点为股骨大粗隆外侧顶点,于小粗隆水平向股骨头颈钻入导引针,拧入合适长度的DCS颈钉,置入DCS钢板,钻孔、螺钉固定钢板,X线透视下显示DHS及其螺钉位置良好,术后处理同PFNA组。观察并记录所有患者切口长度、术中出血量、手术时间及患肢完全负重时间。所有患者随访1.5 a,并根据髋关节Sander评分判断患者髋关节功能恢复状况,分为优、良、差3个级别,计算髋关节功能恢复优良率,并统计术后畸形、髓内翻、骨不连等并发症的发生情况。

1.3 统计学方法 采用SPSS 19.0软件对所采集的数据进行统计学处理,定量资料以均数 ±标准差(¯x±s)表示,采用独立样本t检验,定性资料比较采用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 各项指标 与LPFP组和DHS组比较,PFNA组术中出血量较小,切口长度较短,患肢完全负重时间较短(P<0.05)。见表1。

表1 3组患者术中术后各项指标比较(¯x±s)

2.2 术后髋关节功能恢复情况及并发症发生情况

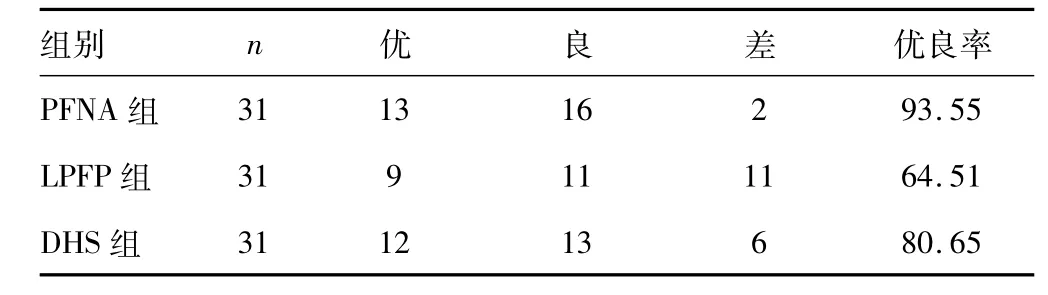

DHS组髋关节功能恢复优良率较LPFP组高(P<0.05);PFNA组优良率较LPFP组高(P<0.05);PFNA组与DHS组优良率比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表2。

表2 3组患者髋关节功能恢复情况及并发症发生情况比较(n,%)

2.3 并发症发生情况 LPFP组术后发生7例内固定松动,6例髓内翻,并发症发生率为41.94%;DHS组术后发生1例内固定松动,1例髓内翻,并发症发生率为6.45%;PFNA组术后未发生严重并发症。LPFP组术后并发症发生率高于PFNA组及DHS组,差异有统计学意义(P<0.05);PFNA组与DHS组并发症发生率差异无统计学意义(P>0.05)。

3 讨论

目前,股骨粗隆下骨折的内固定治疗方式有髓内固定和髓外固定,髓内固定主要包括股骨近端髓内钉固定,髓外固定主要包括动力踝螺钉固定和股骨近端锁定钢板,这3种方式是最常用的内固定方法。股骨近端髓内钉稳定性、平衡性、防旋转性好,操作过程简单,髓内钉的外翻角及直径减小,可不进行扩髓处理,减少手术环节,与生物学固定观点更为相近,加快骨折愈合,并且主钉位于扩髓后的髓腔内,使股骨内外侧受力均衡,更加稳定,髓腔固定能够缩短力臂,有效对抗剪切应力,使内固定的整体稳定性得到明显提高,促进术后功能恢复[2]。动力髁螺钉使各方应力得到有效分散,但只固定外侧皮质,对于内侧皮质不连续的患者可能导致内侧皮质压缩,引起骨折愈合畸形,甚至导致股骨头切割,所以固定稳定性好可降低固定失败率,而固定稳定性差则使失败率提高[3]。股骨近端锁定钢板能够较好支撑骨折并耐受外界各个方向的应力,满足股骨粗隆下骨折的特殊生物力学特性对内固定的要求,有效避免内固定物松动和骨块的再移位,明显提高内固定的成功率[4]。本研究结果显示,髓内钉固定术中出血量、切口长度及患肢完全负重时间均显著优于锁定板内固定和动力髁螺钉内固定,手术时间较动力髁螺钉内固定短,髋关节功能恢复情况优于锁定板内固定,内固定松动、髓内翻的发生率明显低于锁定板内固定。该结果说明,与锁定板内固定和动力髁螺钉内固定相比,髓内钉固定术创伤较小,患者恢复较快,术后并发症较少。综上所述,髓内钉内固定可作为股骨粗隆下骨折治疗的首选方法,创伤小、操作简单、稳定性好、术后功能恢复好,且并发症少,可在临床广泛推广。

[1] 卢世璧,王继芳,王岩,等.坎贝尔骨科手术学[M].第10版.济南:山东科学技术出版社,2007:2782.

[2] 谭红,钱臣,赵金坤,等.动力髁螺钉内固定治疗股骨粗隆下骨折的临床分析[J].中国矫形外科杂志,2008,16(14):1048 -1050.

[3] 汪金荣,杨新文,刘洪,等.股骨动力髁螺钉治疗复杂性股骨粗隆下骨折[J].创伤外科杂志,2013,15(6):510 -512.

[4] 孙强,彭德付.解剖型锁定钢板治疗股骨粗隆间骨折合并粗隆下骨折的体会[J].中国骨与关节损伤杂志,2011,26(8):730 -731.