电子商务市场准入与退出机制

文 / 王林 杨坚争

电子商务市场准入与退出机制

文 / 王林 杨坚争

电子商务市场准入和退出是关于电子商务市场中主体资格确立、审核、确认、丧失的有关法律法规体系。针对中国电子商务市场准入与退出制度存在的问题进行针对性研究,从电子商务立法角度提出电子商务市场准入与退出机制设计原则:建立诚信市场、维护合理竞争的电子商务生态、保护交易各方权益、完善解决纠纷。为电子商务法律法规体系中的市场准入与退出模块提供理论与实践支持。

电子商务;准入机制;退出机制

一、序言

2014年,在全球经济复苏艰难曲折、国内经济下行压力持续加大的整体环境下,中国电子商务却逆势而上,交易规模再创历史新高。2014年中国电子商务交易额达到13.37万亿元,同比增长28.7%。其中,网络零售市场交易额达2.8万亿元,同比增长49.7%,相当于2014年中国社会消费品零售总额的10.6%,网络零售市场交易规模稳居全球第一。电子商务作为我国战略性新兴产业的重要组成部分,在经济新常态中异军突起,已经成为我国国民经济的重要增长点。中国的电子商务已经成为在世界市场上具有较大影响力的行业。在互联网市场的竞争中,中国已经进入了世界的第一梯队。

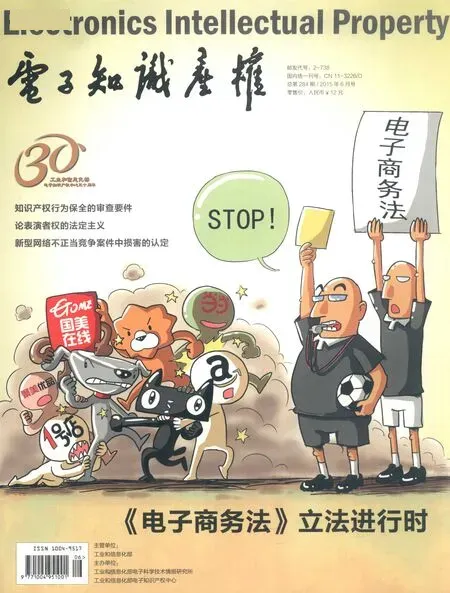

目前,《电子商务法》正在如火如荼的制定之中。立法急需解决的七大问题是:《合同法》、《电子签名法》等相关法律能否有效解决电子合同面临的现实困境;交易平台的法律权利义务如何规范;快递物流产业如何与电子商务发展协同配合;电子支付制度;用户权益保障及电商市场秩序如何维护;电商交易安全如何实现;跨境电子商务问题;电子商务市场准入与退出等。电子商务市场准入与退出机制建设可以解决信任危机、交易纠纷、侵犯知识产权、商业信息泄漏等问题,规范电子商务服务,有效解决交易纠纷,树立诚信电商品牌,营造更加良好的市场环境。

(一)现状与趋势分析

市场准入与退出制度的研究在传统行业中非常深入,特别是在金融行业、外贸行业、房地产行业及民航行业尤为突出。但在电子商务领域,除网上银行和第三方支付领域外,市场准入与退出制度的研究几乎还是空白。中国市场准入与退出制度的发展趋势呈现以下两个特点:

一方面,放宽市场准入,减少行政审批。2014年7月国务院印发了《关于促进市场公平竞争维护市场正常秩序的若干意见》(简称《意见》),《意见》要求要改革和放宽市场准入制度,大力减少行政审批事项,充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,解决市场体系不完善、政府干预过多和监管不到位问题。《意见》明确提出,凡是市场主体基于自愿的投资经营和民商事行为,只要不属于法律法规禁止进入的领域,不损害第三方利益、社会公共利益和国家安全,政府不得限制进入;放开自然垄断行业竞争性业务,制定市场准入负面清单,清单以外的,各类市场主体皆可依法平等进入;禁止搞变相审批、有偿服务,严禁违法设定行政许可、增加行政许可条件和程序。

另一方面,加强市场监管,完善市场退出机制。《意见》同时特别强调了完善市场退出机制。对于违反法律法规禁止性规定的市场主体,对于达不到节能环保、安全生产、食品、药品、工程质量等强制性标准的市场主体,应当依法予以取缔,吊销相关证照。但是,电子商务市场已经突破了属地的限制,网上产品销售已经突破了时空的限制,传统的市场监管法律法规体系不再适用于快速发展的电子商务市场。

(二)中国现行制度

1. 规制范围

从中国目前的立法情况来看,中国电子商务立法刚刚起步,已经出台的电子商务法律仅有《电子签名法》一部,还没有电子商务市场准入和退出制度的法律条文。而国务院和有关部门出台的法规和部门规章也较为分散,不能满足电子商务发展对主体市场准入和退出制度的需求。

从法理上看,电子商务本质上仍然是商务活动,所以,电子商务市场准入与退出仍应适用一般商事主体的准入和退出制度。广义的电子商务主体既包括商事主体,也包括消费者、政府等非商事主体。而准入和退出机制适用的电子商务主体主要是从事电子商务的商事主体,即狭义的电子商务主体。

电子商务主体有虚拟性、身份不确定性、跨地域性和数量种类繁多的特点,准入和退出制度所涉及的对象也相当复杂,既包括通过电子商务形式直接提供各种商品和服务的商事主体,也包括提供虚拟集中交易场所的平台提供者,还包括提供物流、支付等相关服务的服务提供者;既包括公司,也包括合伙、个体工商户、自然人等主体;既包括内资企业,也包括外商投资企业;既包括境内主体,也包括境外主体。目前,有关这方面的制度设计还是空白,也存在较大的难度。

2. 电子商务的商事登记制度

根据中国现行法律规定,只要从事经营活动就应该取得营业执照,从事电子商务的企业也应进行营业登记。中国现行立法允许设立的企业,既有法人企业,也有非法人企业。因此,各类电子商务企业要么依照《公司法》登记注册为公司制企业,要么依照《合伙企业法》和《个人独资企业法》登记注册为非法人企业(如合伙企业、个人独资企业)。此外,如果是外商投资企业和全民所有制企业等特殊所有制企业还需按照相关法律办理审批和登记。在电子商务环境中,从事电子商务商事行为的主体不仅有企业,还有以自然人开办的网店,而对于自然人开办的网店,暂无法律明确监管其市场准入和退出。

3. 电子商务市场的行业准入制度

电子商务市场准入是关于电子商务市场主体资格确立、审核和确认的法律制度,是国家允许自然人、法人和其他组织进入电子商务市场从事电子商务活动,确定主体资格的实体条件和程序条件的各种制度规范的总和。一方面电子商务主体要按照其所从事传统行业的准入制度取得相应的许可或办理相关手续;另一方面,电子商务主体如果为从事电子商务而提供互联网信息服务,还需要按电信管理的法律法规,办理有关互联网信息服务的许可和备案手续。在特殊行业从事商事活动,还需要办理相应的准入手续。

电子商务的活动可以分为三大类,即电子商务交易服务、电子商务支撑服务和电子商务衍生服务。相应地,电子商务的商事主体也可以根据其活动领域分为三大类:电子商务交易者、电子商务支撑服务者和电子商务衍生服务者。

在准入方面,对于电子商务交易领域,存在某些必须审批进入的领域,如金融领域、医药领域、彩票领域、军火领域。对于电子商务支撑服务领域,也存在某些必须审批进入的领域,如认证领域、信息安全领域。对于电子商务衍生服务领域,由于服务种类繁多,且体量较小,基本都可以放开;但这一领域有较多创新,某些新出现的领域尚没有专门的法律限定。

4. 电子商务市场的外资准入制度

经外商投资主管部门审批设立的外商投资生产性企业、商业企业可以直接从事互联网销售行为,而申请设立为其他交易方提供网络销售平台的外商投资企业则需进行专门审批并取得增值电信业务许可。外资在电子商务领域进行并购,达到一定条件的,还应依法接受国家安全审查和反垄断审查。

5. 电子商务市场的退出制度

电子商务市场退出制度是电子商务市场主体依据法定程序和法定条件,丧失主体资格和经营资格,进而退出市场的制度,包括各种退出条件、程序、过程和方式。

根据中国相关法律,市场主体退出方式有两种:主动退出和被动退出。主动退出即市场主体自己因歇业、解散等原因申请注销,是市场主体意志的体现。被动退出即监管部门依法吊销违法市场主体的营业执照,是一种处罚性质的行政制裁。

在市场退出制度方面,电子商务的商事主体除执行现有法律法规的相关规定外,缺乏对一些特殊领域做出的特殊规定。

(三)电子商务的特点

电子商务市场准入与退出制度的设计离不开对电子商务本身特点及其与传统商务活动区别的把握。

电子商务的特点及其与传统商务活动的区别在于:一是运作空间具有虚拟性,既带来更多的市场机遇,也催生更多的市场风险、道德风险、违约诱惑与欺诈陷阱;二是市场范围较少受地域限制,可以跨越路途、通讯、国界等多方面的障碍;三是进入市场的门槛较低,只要有一定通讯技术条件即可对接全球范围的网上市场;四是运营方式更为高效,交易快速便捷;五是更注重信用保证,由于没有面对面的接触,建立信任更难,更依赖真实的信用记录和合理的交易规则。适用于电子商务的准入和退出规则应符合电子商务的发展规律和特点,避免对电子商务创新造成阻碍。

从本质上看,电子商务仍然是商事活动,与传统商事主体一样,电子商务主体的商事行为也具有营利性,也必须要恪守法律和伦理规范。电子商务作为现代商务形态,与传统商务行为的区别更多体现在技术手段层面。所以,传统商务的一般规则,包括准入和退出的规则,应同样适用于电子商务。电子商务法需要做的是对电子商务的特殊行为进行专门的规制。

二、存在的问题

电子商务是当前最具活力的经济活动之一,近年来保持了持续快速的发展势头,具有广阔的应用前景。电子商务也迅速向其他领域拓展,除外贸、食品、物流等领域外,在信息服务、金融、医药、化工危险品、导航等特定领域的拓展也非常迅速,衍生出跨境电子商务、生鲜电子商务、互联网金融、移动电子商务等新兴业态。但是,中国现行的市场监管手段已远远落后于电子商务的发展,网络欺诈、假冒伪劣等损害消费者权益事件的频繁发生引起了社会的广泛关注。中国现行企业市场准入与退出的监管制度存在着立法层级分散、多头监管、监管手段落后、缺乏统一管理等诸多不足,不利于电子商务市场的健康快速发展。

(一)立法分散

目前,电子商务市场准入制度较为分散,缺乏统一的立法。《公司法》、《合伙企业法》等实体法对市场准入及退出有较详细的规定,但都没有涉及电子商务领域。包括自然人在内的各类主体从事电子商务的商事登记要求未能在法律上明确,妨碍了主体资格公示、信用体系建设和事中事后监管,也不利于线上线下经营者公平竞争。所以,为促进电子商务的发展,诞生了许多相关的地方性法律、行政法规、部门规章。由于各地的出发点不同,相关规定也出现了较大的差异。

中国现行法律原则上规定,在企业设立登记流程中,从事商事经营活动的企业组织都必须强制登记,否则即属无照经营。这种规定对于传统市场上的经营主体较为适合,但对于虚拟市场却不甚完善,且存在较大的区域差异。这种法律上的不完善和差异性造成了企业进入门槛过高,进入领域受限,同时也加大了电子商务企业设立的成本,影响到电子商务企业、特别是自然人申请设立的积极性。这种状况不仅严重影响了虚拟市场的发展和国家“互联网+”行动计划的推行,也有碍于中国统一的企业市场准入与退出法律体系的建立。

(二)立法层级混乱

中国现行企业的市场准入主要依据国家有关法律和国务院《公司登记管理条例》(2014年2月)、《企业法人登记管理条例》(2014年2月),以及国家工商行政管理总局《企业法人登记管理条例施行细则(2014)》(2014年3月)。虽然上述三个文件都是一年前发布的,但都没有涉及虚拟市场的准入问题。国家工商行政管理总局颁布的《网络商品交易管理》(2014年3月)开始涉及虚拟市场的准入问题,规定:“从事网络商品交易的自然人,应当通过第三方交易平台开展经营活动,并向第三方交易平台提交其姓名、地址、有效身份证明、有效联系方式等真实身份信息。具备登记注册条件的,依法办理工商登记。”“从事网络商品交易及有关服务的经营者销售的商品或者提供的服务属于法律、行政法规或者国务院决定规定应当取得行政许可的,应当依法取得有关许可。”1.国家工商行政管理总局:网络交易管理办法, http://www.mlr.gov.cn/xwdt/bmdt/201402/t20140214_1303698.htm,2015年2月20日访问。但国家工商行政管理总局的部门规章法律层级较低,且对于什么是“具备登记注册条件的”没有做出进一步的解释,因而很难满足虚拟市场管理和电子商务发展的需要。

此外,不同地方立法和行政法规的内容存在互相冲突的情况,所提供的优惠政策尺度也不一样,从而造成执法困难。因此,如何根据中国电子商务发展的实际情况,协调现行法律法规,使其能够有效调整企业和自然人电子商务活动行为,是中国电子商务立法中必须着力解决的问题。

(三)多头管理

中国电子商务企业的多头管理问题非常严重,隶属管辖的问题一直没有得到有效解决。当前虽已经明确商务部和商务主管部门是电子商务的主要负责部门,但由于电子商务涉及面非常广,各个部门都出台了相关文件予以规范,如工商总局(企业登记)、工信部(认证)、文化部(文化产品,传播)、邮政(快递)、交通、银行(电子支付)、食监局(产品质量)等,电子商务被人为地分割给不同的部门机构,在很多环节的行政许可手续繁杂,存在管制过多、门槛过高的现象,导致了实际监管中的低效率和不协调。

电子商务活动具有成本低、效率高的特征,电子商务企业的生存也具有变化剧烈的特征,即一种新的模式可能导致电子商务企业大量的产生,而某些外部条件的变化又使得很多电子商务企业瞬间解散。这些特征对电子商务企业的设立条件和制度安排提出了便利化和高效率的要求,如果某些行政部门过度控制或不同行政部门之间相互推诿,则很难适应电子商务对企业设立的特殊要求。

(四)监管手段滞后

电子商务与传统的商务交易相比,具有主体隐蔽性、信息不对称性、交易双方主体和过程的跨地域、跨时空等特点,这使电子商务活动的风险大大提高,容易滋生盗窃、诈骗、侵犯知识产权等违法行为。而中国现行监管体系落后,无法适应电子商务市场的发展需要。

传统市场的企业市场准入与退出法律是基于属地管理模式建立的,具有监管区域化、手段非信息化和被动管理等缺点。而电子商务活动的跨空间和跨时间特性,早已突破了传统的属地管理界限。地方管理机关不仅要对本地传统市场进行管理,还要关注电子商务企业通过互联网在本地从事的经营活动;监管的交易对象也开始从传统合同延伸到电子合同,大大增加了地方行政监管的难度。

另一方面,电子商务企业主体身份数字化、虚拟性、多样性等特征使普通消费者甚至工商行政管理部门都很难确定网上交易主体的真实身份、住址、管辖地,更难以明确其所适用的法律法规,特别是对于自然人和涉及部分外资投资的电子商务企业,注册登记的监管难度更大。

在电子商务市场,监管部门的职责面临严峻挑战。虽然中国相关部门目前已经充分认识到执法难度尤其是取证方面是关键所在,但电子商务市场的特殊性也使监管部门尚不能完全适应全新的挑战。如在互联网环境中,覆盖面广、信息量大的网络广告以一种新的形式被应用于推广宣传之中,然而大量网络广告存在虚假信息、不正当竞争、强迫阅读等问题。同时,互联网广告受益方可以租用其他网站或通过电子邮件等方法发布违规广告。目前网络广告监管主要由工商行政管理部门负责,但由于网络广告的地域管辖难以确认,互联网信息量庞大且复杂,凭借关键字搜索等方式难免出现问题。如当前政策规定不得出现诸如“第一”等词语在广告中出现,而1号店由于企业名称的原因,需要人工审核,但人工判断非常缓慢,且各地各部门的人员素质参差不齐,部分人员还不具备审核的能力,导致审核效率极低。除此之外,网络广告的取证问题也给传统的监管方式带来挑战,一方面网络信息可以修改和删除,另一方面部分通过音频和视频发布的网络广告很难成为固定证据。这些问题需要监管部门从符合电子商务发展的角度出发,从前置的管理角度来看,严格约束企业,变被动审查为主动预防,避免交易过程中出现大量问题。

三、机制的预期目标

(一)建立电子商务诚信市场环境

电子商务的虚拟特性使得部分假冒伪劣产品泛滥,给一些投机取巧的人提供了非法牟利的机会。长期持续的结果是“劣币驱逐良币”,电子商务市场中优质商家和卖家将会被排挤出市场,严重阻碍电子商务的发展。

通过电子商务立法规范虚拟市场准入和退出的行为,建立网络交易的诚信体系,提高违法代价,可以有效地控制电子商务市场中因信息不对称引起的产品质量问题、无序竞争问题和道德风险问题,从而达到净化市场的目的。

(二)维护合理竞争的电子商务生态

市场主体进入电子商务市场的成本和难易与制度的严格程度和进入壁垒的高低直接相关,也对整个虚拟市场运作效率和活跃程度产生间接影响。政府对进入部分行业市场(如金融行业、电信行业、认证行业)的电子商务企业实行市场准入限制,设定恰当的门槛,保持一定数量级的经营者在市场中同时开展经营活动,这既能保证市场维持优胜劣汰的竞争机制,防止少数企业垄断市场,避免一些企业弄虚作假,又能防止某些企业因盲目扩大规模而对社会资源造成浪费,从而形成一个合理竞争的电子商务生态环境,引导行业健康有序发展。

(三)保护电子商务交易各方权益

在传统的商业环境下,商业主体的经营资料与信息可以通过纸质资料进行查询。交易过程中,消费者受到商家侵害,消费者可以根据《合同法》和《消费者权益保护法》的有关规定追究商家的责任,并获得相应的经济赔偿。

电子商务市场准入制度的推行,能够加强电子商务市场中网店经营者和电子商务网站经营者的资格认证,改变目前电子商务参与者管理混乱的局面,从源头上降低侵害消费者权益行为的发生风险。对于违法经营或因各种原因放弃经营的经营者,市场退出制度的建立可以起到净化市场、有效维护交易中受侵害一方合法权益的作用。

(四)完善解决电子商务纠纷

预计到2020年,中国企业应用电子商务比率将达80%以上,网络零售额所占社会消费品零售额的比例将达到15%以上。随着电子商务市场规模的扩大,交易纠纷也会越来越多。

不管是实体交易还是电子交易,都会涉及到交易后可能出现的纠纷处理。纠纷能否妥善解决,决定着以后交易是否继续开展。处理交易纠纷涉及到民事诉讼管辖权问题和物权问题。传统市场中的管辖权总是通过某种相对稳定的信息而实施的,如注册地、住所、固定财产、行为地等。而这些信息往往和管辖区域内的物理空间存在一定的关联度。在网络交易环境中,由于打破了地域的限制,企业注册地、交易住所地、合同签订地、侵权行为地等物理因素越来越模糊,也使得传统确定管辖权的法律条文难以适用。而仅仅依据网络的虚拟存在显然不能构成法院行使管辖权的基础。

消费者一旦与网络经营者发生诉讼,如果双方当事人分别处于不同的国家或地区,这时,管辖权的确认、适用法律的选择对司法实践来说都是一个非常棘手的问题。电子商务市场准入以及退出制度的建立,有助于明确网络交易参与者的身份和资格,帮助消费者明确投诉目标,合法维护自己的正当权益,帮助消费者协会和法院快速选择交易纠纷的适用法律并提高法律判决的执行力。

四、小结

《电子商务法》立法过程中,针对电子商务市场准入和退出机制的有关法律法规体系,关系到电子商务市场中主体资格确立、审核、确认、丧失,关系到电子商务市场秩序和消费者权益保护。在机制的设计过程中需要坚持建立诚信市场、维护合理竞争的电子商务生态、保护交易各方权益、完善解决纠纷机制的原则,为中国电子商务发展保驾护航。

The Access and Exit Mechanism of E-commerce Market

E-commerce market access and exit is the legal system of market subjects’qualif i cation to establish, review, conf i rm and loss in e-commerce market. Existing problems are pointed in view of China's e-commerce market access and exit system. From the perspective of e-commerce legislation,principles of designing the electronic commerce market access and exit regulation are proposed, providing theoretical and practical support for the electronic commerce legal system of market access and exit modules.

e-commerce; access mechanism; exit mechanism

王林,上海理工大学管理科学与工程博士生。杨坚争,上海理工大学管理学院,教授,博士生导师。

本文受到国家社科基金重大项目(13&ZD178)、国家自然科学基金项目(70973079)、上海市一流学科资助项目(S1205YLXK)、上海市研究生创新基金项目(JWCXSL1401)、沪江基金研究基地专项(D14008)的资助。