高师生心理韧性与父母教养方式的关系*

杨 震

中国.阜阳师范学院教科院(安徽阜阳) 236041 E-mail:yangzhen7106@163.com

心理韧性(Resilience)是指面对丧失、困难或逆境时的有效应对和适应[1],是指个人面对生活逆境、创伤、悲剧、威胁或其他生活重大压力(家庭人际关系问题、重病或是工作经济问题等)时的良好适应过程[2]。对心理韧性的研究始于美国20世纪70年代中期,研究者们对儿童身处压力和逆境的经历与不同形式的心理疾病和精神失调发展之间的联系问题的关注。目前国内外对心理韧性的研究已经取得了较大进展,既有系统性干预研究,也有影响因素研究[3],并开发了一系列心理韧性量表[4-5],还有把心理韧性作为自变量,研究其对心理健康、幸福感等的影响作用[6-7]。国外研究提出了大量心理韧性作用机制的模型[8]。

国内外众多的研究均表明,很多因素会影响到个体的心理韧性,如与心理韧性密切相关的一个基本因素是具有“关爱的支持性的社会关系”这一外部保护性因素。这种社会关系能够导致爱和信任、提供角色榜样和鼓励等有利于个体的心理韧性发展。其他的相关因素还有:与人沟通和解决问题的技巧、情绪冲动的控制能力、制定有弹性的计划并能逐步实施的能力、对自身的积极看法和对自己力量能力的自信等个体内因素[9]。Masten 和Coatsworth[8,10]总结了过去20 多年的研究成果,认为心理韧性的保护性因素来源有个体、家庭、家庭外因素。并指出家庭中的保护性因素包括:和父母形成亲密关系并在意维护父母形象;父母的权威教育:温暖、有结构、高期望;较低的家庭压力等韧性变量。很多探讨父母教养方式与子女心理健康关系的研究发现:父母不当的教养方式是促发子女神经症的危险因素之一、是子女不良人格特质形成的重要影响因素、是子女罹患心理疾病的危险因素[11]。因此,我们认为,不良的父母教养方式是儿童心理韧性发展的危险因素。其他研究显示,父母一致的教养方式以及和谐的家庭环境都是影响心理韧性的重要因素[12]。Masten,Best,Garmezey 提出,在家庭环境中,父母对他们的友谊及在家庭之外成功的鼓励,对青少年心理韧性发展很有帮助[13-14]。因此,对心理韧性形成起关键作用的是保护性因子形成,寻找并发展导致个体心理韧性提高的保护性因素,是目前研究的重点问题[15]。但这些研究仅指出了父母教养方式是心理韧性形成的保护性因子,并没有明确何种教养方式最有利于儿童心理韧性的形成和发展。

近来国内大学生心理韧性研究主要集中于对大学生心理韧性现状调查和干预的研究[16-18],关于父母教养方式与大学生心理韧性的关系研究,朱丹[19]对贫困大学生的心理韧性与父母教养方式的关系研究发现,父母情感的温暖理解对孩子的韧性水平影响很大,其中母亲的温暖理解、热情支持成为大学生最坚强的心理后盾,成为心理韧性发展的最重要因素。作为未来教师的高师生的心理韧性会直接影响他们教育对象的心理健康水平,这促使我们从心理韧性的视角来看待高师生。当前未见对高师生心理韧性与父母教养方式的关系研究。

本研究采用青少年心理韧性量表、父母教养方式评价量表(EMBU)对高师生父母教养方式及其心理韧性进行调查,探讨父母教养方式对未来教师心理韧性的影响,揭示何种父母教养方式有利于高师生心理韧性的形成,何种父母教养方式不利于高师生心理韧性的发展,为家长改进教养方式,提高下一代心理韧性水平提供实证依据,也为高师院校招收师范生提供一定的借鉴指导。

1 对象与方法

1.1 对象

随机整班选取阜阳师范学院大学生165人,男74人,女91人。其中独生子女23人,非独生子女142人。

1.2 方法

1.2.1 青少年心理韧性量表[20]由胡月琴和甘怡群2008年编制。该量表共有2 个维度,5 个因子,27 个项目。目标专注分量表(α=0.81)由5 个项目构成,指的是在困境中坚持目标、制订计划、集中精力解决问题的能力;情绪控制分量表(α=0.74)由6个项目构成,指的是困境中对情绪波动和悲观念头的控制和调整;积极认知分量表(α =0.71)由4 个项目构成,指的是对逆境的辨证性的看法和乐观态度;人际协助分量表(α=0.73)由6 个项目构成,指的是个体可以通过有意义的人际关系来获取帮助或宣泄不良情绪;家庭支持分量表(α =0.810)由6 个项目构成,指的是家人的宽容,尊重和支持。本量表采用5 点评分法,分数越高说明心理韧性水平越好。量表修订时的内在一致性为0.83,与由Wagnild 和Young 开发弹性量表的相关为0.53。其中27 个项目的因素分析指标是:χ2=787.85,df =314,χ2/df =2.51 <3,RM- SEA =0.07 <0.08,CEI =0.92 >0.90,GFI=0.83 >0.80,AGFI =0.81 >0.80,NNFI=0.91。

1.2.2 父母教养方式评价量表(EMBU) 本研究选用中国医科大学岳冬梅等人1993年修订的中文版EMBU,用以评价父母的教养态度和行为。量表包括66 个题目。其中父亲教养方式包括58 个题目,包括“情感温暖、理解”(FSS1)、“惩罚、严厉”(FSS2)、“过分干涉”(FSS3)、“偏爱被试”(FSS4)、“拒绝、否认”(FSS5)、“过度保护”(FSS6)6 个因子;母亲教养方式有57 个题目,包括“情感温暖、理解”(MSS1)、“过分干涉、过度保护”(MSS2)、“拒绝、否认”(MSS3)、“惩罚、严厉”,(MSS4)、“偏爱被试”(MSS5)5 个因子。每个题目的答案均有(1~4)4 个等级,分别代表“从不”、“偶尔”、“经常”、“总是”4 种情况。EMBU 是目前国内外应用较多且较客观、稳定的问卷。岳冬梅等人的研究发现,青中年期的被试对问卷的回答较为客观、稳定[21]。因此,EMBU 对大学生群体很适用。

1.2.3 施测 所有问卷都由研究者本人亲自施测,以师范专业班级为单位进行团体调查,当场收回,时间在30 分钟左右。发放问卷176 份,回收有效问卷165 份(93.75%)。

1.3 统计处理

所有数据均采用SPSS 17.0 软件进行处理,采用独立样本t 检验、相关分析和逐步多元线性回归分析等统计方法。

2 结 果

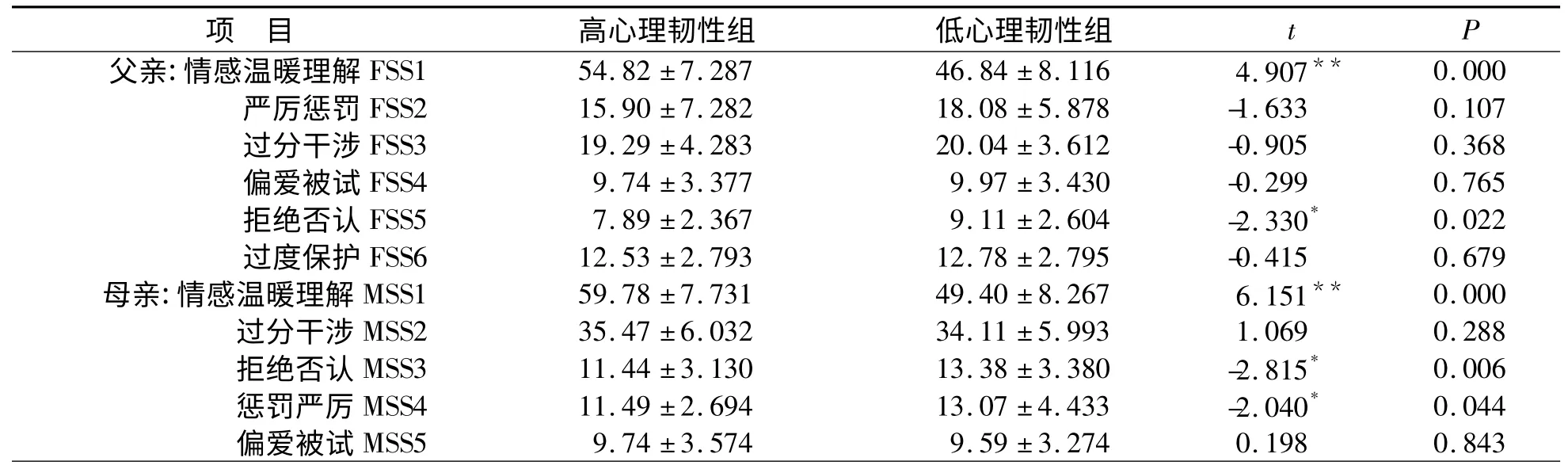

2.1 不同韧性的高师大学生父母教养方式的比较

为探讨不同心理韧性的高师生的父母教养方式是否存在差异,按心理韧性总分高、低取两端各27%的被试(n=45)组成高心理韧性组和低心理韧性组。然后对高低心理韧性组被试的父母教养方式进行独立样本t 检验,见表1。

由表1可知,高心理韧性与低心理韧性高师生的父母亲教养方式的“感情温暖、理解”(FSS1、MSS1)存在显著差异,都是高心理韧性组高师生父母给予“感情温暖、理解”更多。高心理韧性组的高师生在父亲教养方式“拒绝、否认”(FSS5)、母亲教养方式“拒绝、否认”(MSS3)惩罚严厉(MSS4)维度上也存在显著差异,都是低心理韧性组的高师生被“拒绝、否认、惩罚”的机会显著高于高心理韧性组的高师生。不同心理韧性组高师生父母教养方式的其他维度上都不存在显著差异。

2.2 高师生心理韧性与父母教养方式的相关

对高师生心理韧性总分及各维度与父母教养方式进行相关分析,见表2。心理韧性总分与父亲教养方式的“感情温暖、理解”(FSS1)、母亲教养方式“感情温暖、理解”(MSS1)存在显著正相关,与父亲教养方式“拒绝、否认”(FSS5)、母亲教养方式“拒绝、否认”(MSS3)、“惩罚、严厉”(MSS4)存在显著负相关。目标专注、情绪控制、人际协助都只与父亲教养方式的“感情温暖、理解”(FSS1)、母亲教养方式“感情温暖、理解”(MSS1)存在显著正相关,与其他父母教养方式的维度不存在显著相关。心理韧性的积极认知与父亲教养方式的“感情温暖、理解”(FSS1)、母亲教养方式“感情温暖、理解”(MSS1)存在显著正相关,与父亲教养方式的“拒绝、否认”(FSS5)、母亲教养方式“拒绝、否认”(MSS3)、“惩罚、严厉”(MSS4)呈显著负相关。家庭支持与父亲教养方式的“感情温暖、理解”(FSS1)、母亲教养方式“感情温暖、理解”(MSS1)存在显著正相关,与父亲教养方式的“惩罚、严厉”(FSS2)、“拒绝、否认”(FSS5)、母亲教养方式“拒绝、否认”(MSS3)、“惩罚、严厉”(MSS4)呈显著负相关。

表1 不同韧性的高师大学生父母教养方式的比较(±s)

表1 不同韧性的高师大学生父母教养方式的比较(±s)

注:* P <0.05,**P <0.01,下同

项 目 高心理韧性组 低心理韧性组t P 0.000严厉惩罚FSS2 15.90±7.282 18.08±5.878 -1.633 0.107过分干涉FSS3 19.29±4.283 20.04±3.612 -0.905 0.368偏爱被试FSS4 9.74±3.377 9.97±3.430 -0.299 0.765拒绝否认FSS5 7.89±2.367 9.11±2.604 -2.330* 0.022过度保护FSS6 12.53±2.793 12.78±2.795 -0.415 0.679母亲:情感温暖理解MSS1 59.78±7.731 49.40±8.267 6.151** 0.000过分干涉MSS2 35.47±6.032 34.11±5.993 1.069 0.288拒绝否认MSS3 11.44±3.130 13.38±3.380 -2.815* 0.006惩罚严厉MSS4 11.49±2.694 13.07±4.433 -2.040* 0.044偏爱被试父亲:情感温暖理解FSS1 54.82±7.287 46.84±8.116 4.907**MSS5 9.74±3.574 9.59±3.274 0.198 0.843

表2 高师生心理韧性与其父母教养方式各维度的相关矩阵

2.3 父母教养方式对心理韧性的回归分析

分别以心理韧性总分、目标专注、情绪控制、积极认知、家庭支持、人际协助为因变量,使用逐步回归法(Stepwise)对11 种父母教养方式进行多元线性回归分析,见表3。母亲教养方式的“感情温暖、理解”(MSS1)对除积极认知外的心理韧性其他维度都有显著正向预测作用;母亲偏爱(MSS5)显著负向预测韧性总分,父亲偏爱(FSS4)能显著负向预测情绪控制,母亲的“拒绝、否认”(MSS3)能显著负向预测高师生的积极认知,父亲教养方式的“感情温暖、理解”(FSS1)、父亲的“拒绝、否认”(FSS5)分别正向、负向显著预测高师生的家庭支持。

表3 父母教养方式各维度对心理韧性的回归分析

3 讨 论

研究发现,高心理韧性与低心理韧性高师生父母亲教养方式的“感情温暖、理解”(FSS1、MSS1)存在显著差异,都是高心理韧性组高师生父母给予“感情温暖、理解”更多。高心理韧性组的高师生在父亲教养方式“拒绝、否认”(FSS5)、母亲教养方式“拒绝、否认”(MSS3)惩罚严厉(MSS4)维度上也存在显著差异,都是低心理韧性组的高师生被“拒绝、否认、惩罚严厉”的机会显著高于高心理韧性组的高师生。不同心理韧性组高师生父母教养方式的其他维度上都不存在显著差异。可见,父母教养方式(“感情温暖、理解”、“拒绝、否认”、严厉惩罚)对高师大学生心理韧性的发展影响很大。要培养高心理韧性的孩子就要多给予孩子温暖和理解,而不是拒绝否认,或者惩罚、严厉。这与朱丹对贫困大学生的研究结果相似,高心理韧性比低心理韧性贫困大学生的父母都给予更多的温暖理解,更少地给予拒绝否认[19]。而童秋萍[22]以初中生为对象的研究结果表明,高低心理韧性儿童在父母教养方式各个维度上都存在显著差异。其原因可能是初中生年龄还小,家长们对初中生的监管非常严密,家长的教养方式对初中生面对逆境进行适应时的影响非常大。而高师生生活在离家长较远的大学校园,经历一段时间的磨砺和锻炼,当他们面对生活逆境、创伤、困难、失败、威胁或其他生活重大压力时,能独立地调整达到良好适应,较少地受到家长教养方式的干扰。

对高师大学生父母教养方式各维度与其心理韧性及各因子的相关关系做进一步分析,结果发现:①父亲教养方式的“感情温暖、理解”(FSS1)、母亲教养方式“感情温暖、理解”(MSS1)与心理韧性总分及各因子都存在显著正相关;②父亲教养方式的“拒绝、否认”(FSS5),母亲教养方式“拒绝、否认”(MSS3)、“惩罚、严厉”,(MSS4)都与心理韧性总分、积极认知、家庭支持呈显著负相关。父亲教养方式的“惩罚、严厉”(FSS2)与家庭支持呈显著负相关。这说明父母给予孩子更多的“感情温暖、理解”,越有利于其心理韧性的提高。对子女采取“拒绝、否认”、“惩罚、严厉”的教养方式最不利于高师生积极认知、家庭支持两个因子形成,即不利于高师生对逆境形成辨证性的看法和乐观态度,不利于感受到家人的宽容,尊重和支持,导致其心理韧性的降低。由以上研究结果还可知,高师生父母教养方式对其心理韧性具有一致性影响作用,父母教养方式的“感情温暖、理解”是积极的教养方式,这种教养方式可以促进心理韧性的形成;父母教养方式的“拒绝、否认”是消极的教养方式,采用这种教养方式不利于心理韧性的形成和发展。

为了弄清高师大学生父母教养方式对心理韧性的影响作用,研究采用多元线性回归分析做进一步检验。结果发现,母亲教养方式的“感情温暖、理解”(MSS1)对除“积极认知”外的心理韧性其他维度都有显著正向预测作用。可见,母亲情感温暖理解是心理韧性形成的最重要因素,可以说中国传统文化中的“慈母”是非常有利于心理韧性形成和发展的。但同时这一教养方式却不利于孩子对逆境“积极认知”的发展。慈母的典型特征就是给孩子带来快乐和保护,不希望孩子经历危险和困苦。从未经历挫折和逆境的人怎么会形成对困苦的积极理解和看法呢!但母亲的温暖理解没有进入积极认知为因变量的回归方程,可能的原因是心理韧性形成是非常复杂的心理过程,还有可能是研究的被试样本的特殊性。这个问题有待进一步深入探讨。其他方面:母亲偏爱(MSS5)显著负向预测高师生心理韧性总分,说明母亲的偏爱不利于对高师生心理韧性的形成。父亲偏爱(FSS4)能显著负向预测情绪控制,表明家庭中父亲作为情绪控制的榜样作用被偏爱抵消了,不利于高师生心理韧性的形成。母亲的“拒绝、否认(MSS3)”能显著负向预测高师生的积极认知,表明母亲的拒绝否认不利于高师生对逆境积极认识的形成。父亲的“拒绝、否认(FSS5)”、父亲教养方式的“感情温暖、理解”(FSS1)分别负向、正向显著预测高师生的家庭支持。这说明父亲的“感情温暖理解”是有利于家庭支持心理韧性因素,而父亲的拒绝否认不利于家庭支持心理韧性因素。从总体上看,对心理韧性各个维度具有积极或消极预测作用教养方式并没有都进入以心理韧性总分为因变量的回归方程,研究结果中只有母亲的温暖理解和母亲的偏爱两种教养方式。还有很多父母教养方式没有进入任何以心理韧性为因变量的回归方程。与心理韧性有显著相关的父亲教养方式的“感情温暖、理解”(FSS1)除了家庭支持心理韧性维度外,没有进入心理韧性总分及其他心理韧性维度的回归方程,这一结果让人感到意外。我们认为这可能是心理韧性形成的机制过于复杂,其中高师生自身的心理素质作为中介变量影响着父母教养方式对其心理韧性的形成过程。这些都有待进一步展开专门深入研究。童秋萍对不同情境下的初中儿童心理韧性与父母教养方式的回归分析表明,父母教养方式中父亲情感温暖理解、父亲过度保护、母亲惩罚严厉对心理韧性有显著正向预测效应,父亲惩罚、严厉对心理韧性起负向预测作用[22]。这与本研究结果有相同点,但不完全一致,原因是本研究对象是高师大学生,与初中生差异较大。

[1]Tugade M M,Fredrickson B L.Resilient individuals use positive emotions to bounce back from negative emotional experiences[J].Journal of Personality and Social Psychology,2004,86(2):320-333

[2]American Psychological Association.The road to resilience:What is resilience?http://www.apa.org/help center/ road- resilience.aspx,2011

[3]杨琴,蔡太生,林静.留守经历对大学生心理韧性的影响[J].中国健康心理学杂志,2014,22(2):272-274

[4]柳菁.心理弹性新论:多视角PAC人格模型理论与实证[D].上海:华东师范大学,2008

[5]席居哲,左志宏.心理韧性者甄别诸法[J].心理科学进展,2009,17(6):1295-1301

[6]蒋玉涵,李义安.高中生心理韧性与主观幸福感的关系研究[J].中国健康心理学杂志,2011,19(11):1357-1360

[7]杨雪岭,崔梓天,赵静波,等.大学生心理韧性、心理症状与自杀风险的关系[J].中国健康心理学杂志,2013,21(9):1408-1412

[8]马伟娜,桑标,洪灵敏.心理弹性及其作用机制的研究述评[J].华东师范大学学报:教育科学版,2008,26(3):89-96

[9]American Psychological Association.The road to resilience:Factors in resilience.http://www.apa.org/ help center/ road-resilience.aspx,2011

[10]Masten A S,Coatsworth J D.The development of competence in favorable and unfavorable environments:Lessons from research on successful children[J].American Psychologist,1998,53:205-220

[11]李改.大学生的父母教养方式与其心理健康的关系研究[D].保定:河北大学,2000

[12]代辉.家庭因素对青少年心理弹性发展的影响[J].聊城大学学报:社会科学版,2008(2):171-172

[13]Research Identifies Protective Factors.http://www.cehd.umn.edu/carei/reports/rpractice/Spring97/resilience.

[14]Masten A S,Best K M,& Garmezy N.Resilience and development:Contributions from the study of children who overcome adversity[J].Development and Psychopathology,1990,2:425-444

[15]曾守锤,李其维.儿童心理弹性发展研究综述[J].人大复印资料:心理学,2004(2):28-31

[16]雷万胜,陈羽,陈锦添.大学生心理韧性研究[J].中国健康心理学杂志,2008,16(2):155-157

[17]许静.大一新生抗逆力团体辅导的实证研究[J].心理科学,2010,33(1):474-477

[18]宋娟.优秀贫困大学生心理弹性的建构研究[D].上海:华东师范大学,2007

[19]朱丹.贫困大学生心理韧性与父母教养方式、大五人格的关系[J].当代教育论坛,2010(4):45-47

[20]胡月琴,甘怡群.青少年心理韧性量表的编制和效度验证[J].心理学报,2008,40(8):902-912

[21]汪向东,王希林,马弘.心理卫生评定量表手册[M].北京:中国心理卫生杂志社,1999:161-167

[22]童秋萍.初中生心理弹性与气质、父母教养方式的关系研究[D].南昌:江西师范大学,2009