一种三段加热立式高温均热炉的研制

杨新圆,刘裕盛,陈炜

(中航工业北京长城计量测试技术研究所,北京100095)

0 引言

Fe-C 高温共晶点复现装置主要是利用纯金属Fe 粉与高纯石墨粉在一定温度条件下的共晶作用,形成温坪,从而实现对高温热电偶(铜点温度以上)的检定或校准,该方法可以将温度传感器的固定点溯源温度值由铜点温度1084.62℃提高到1153℃,并且校准结果的不确定度较以往采用的B 型偶校准方法大大减小,能够解决现阶段高温热电偶溯源的问题。

高温均热炉主要是为Fe-C 高温共晶温度点复现提供一个稳定的温度环境,满足其复现过程对温场的要求,该炉子能够实现温度的自动控制、升降温速率的设置调整,恒定温区达到100 mm 以上。

1 高温均热炉

高温均热炉为整个共晶点装置的关键部件。考虑到复现用石墨坩埚需要垂直放置,因此高温均热炉的炉体结构设计为立式。由于Fe-C 装置复现的温度点在1153℃左右,因此采用耐温可到1200℃的镍铬丝作为加热丝进行绕制,并通过温场的测试结果来进行加热丝之间的间隙调整,确保达到最终的温场要求。考虑到复现过程的要求,即炉体中心区100 mm 内,温场均匀度满足±1℃,结构设计上采用三段加热的方式,上下段调整配合中间段,完成均匀温区的实现。温控系统配置自动温度设定及采集软件,可以通过上位机软件设定升降温曲线,并能实时读取三部分炉温,温度控制系统采用日本岛电公司的SR23 型温度控制器并配以相应的可控硅和固态继电器组合进行温度控制,实现联动控制,SR23 控制器选配485 通讯模式,以便计算机通讯连接用。考虑到特殊气氛热电偶的要求以及灌制过程中减少对共晶体的污染,炉体部分还配置了抽真空系统和水冷系统,炉体结构如图1所示。

1.1 炉体设计

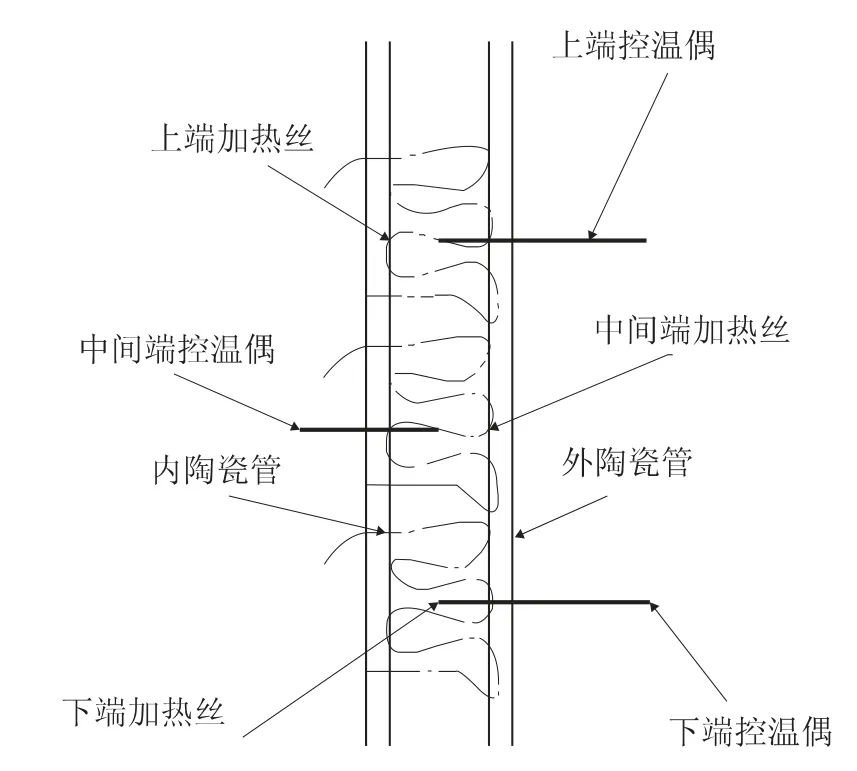

高温均热炉采用三段加热方式。均热炉主体选用陶瓷管,即陶瓷管的外部采用三段缠绕加热丝,每段加热丝的中心点作为控温传感器的接入点,如图2所示。陶瓷管内径60 mm,外径80 mm。缠绕加热丝时上下留10 mm 空间缠绕,分三段绕丝,每段绕丝长度为100 mm,上下两端作为辅助加热丝,要求中间的100 mm 温区内温度均匀性满足1℃,具体的上段和下段温度调节值大小根据实际试验情况来调节确定。每段加热丝中间部分为控温热电偶,紧贴陶瓷管的外表面,通过热电偶的反馈值,实现温度的自动控制,根据温场的测试情况,来对上端和下端的辅助加热的温度值进行调节。如果温场均匀性差异较大,还需调整加热丝的间距来调整温场,逐步逼近,最后确保满足中心温区的要求。

图1 高温均热炉结构示意图

图2 炉丝缠绕及控温位置图

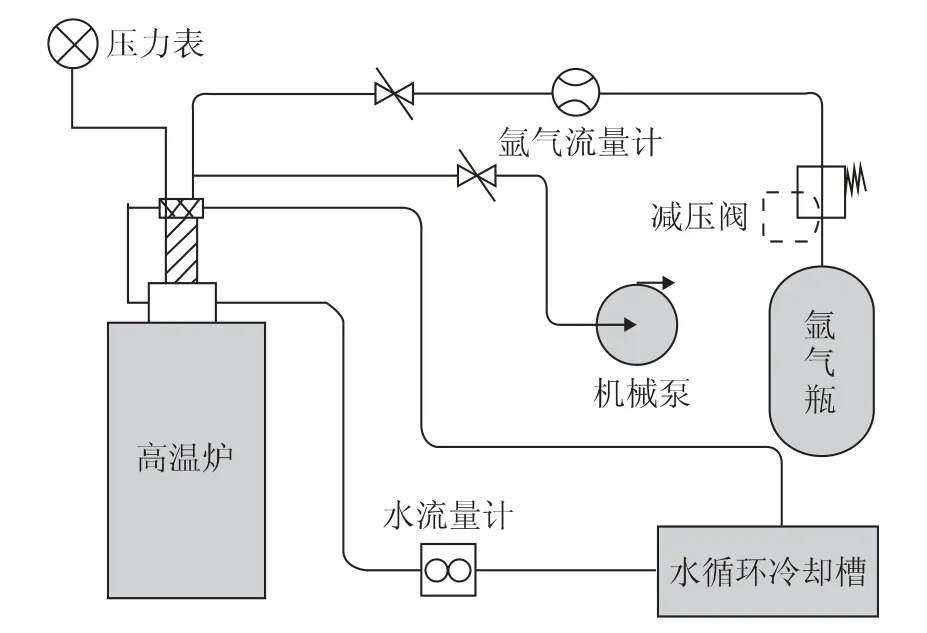

1.2 水冷系统

在高温均热炉刚玉管外部的上端,采用铝锭加工,内部形成水冷路线,实现对刚玉管的出口端的冷却,确保端温度降低。水冷系统考虑的节能的要求,采用循环冷却水装置,其冷却水温度可控制在5℃左右,水流量最大可设定在5 L/min,足以满足氧化铝保护管上端冷却要求。水冷线路图具体如图3所示。

1.3 充气保护系统和抽真空系统

充气保护系统选用纯度优于99.99%的氩气,抽真空系统在选用优质的真空泵来对密封系统进行抽空,系统真空度可优于10 Pa。充气保护系统和抽真空系统通过阀门切换,通入到氧化铝密封管中。具体的气路原理图如图3所示。

图3 高温炉充气保护、抽真空和水冷系统框图

1.4 腔体密封件

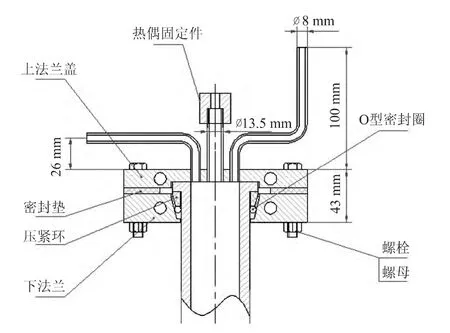

高温炉炉体的末端采用铝加工密封件,结构如图4所示。铝制密封件内部有冷却水孔,可以减小炉体端部的温度。O 型密封圈选用聚四氟乙烯材料,比较耐高温。

图4 铝制腔体密封件

1.5 温度控制系统

温度控制器选用日本岛电公司的高精度控温表SR23,根据加热丝和温升过程的功率计算,采购满足要求的功率模块,控温波动满足不大于0.2℃/15 min。控制系统采用可控硅方式。高温均热炉三段的控制系统各为一套,但以中间控制为主。上端和下端的控制系统根据中间温场测试的具体情况,进行相关温度调节,确保满足具体的温场技术指标要求。每段温度控制电路原理图见图5。

温度控制箱的控制面板采用电流表、电压表和控温仪表三套同时显示,确保各段的温度按预期设定。

2 高温均热炉温场测试

高温均热炉测试前先将250 mm 高的石墨均温块放置在刚玉管中,插入测温传感器(一等标准S 型热电偶),将热电偶的末端接入冰瓶后,再用铜导线引入到测温仪上,图6 为连接测量设备后的效果图。对Fe-C高温共晶点均热炉的温控器进行温度设定,测试1150℃温度点的垂直温场数据,根据测试前的经验及规律将上、中、下三段温控仪的设定值分别设定为1150.0℃,1145.0℃和1145.0℃。当温场在设定值稳定后开始测试,测试示意图见图7。

图6 高温均热炉

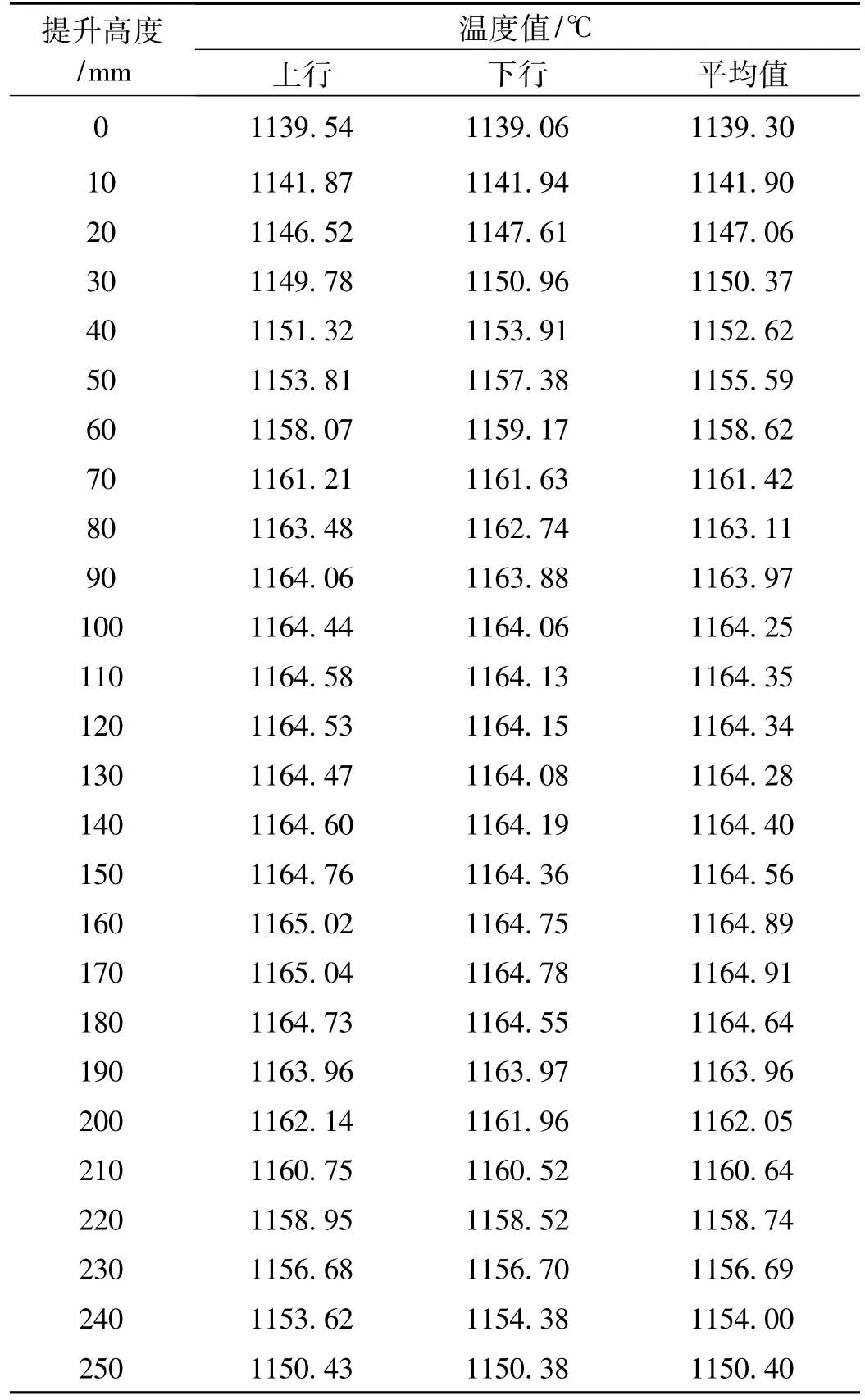

测试位置从刚玉管底端开始(将刚玉管底端记为0 mm),每隔1 min 将热电偶向上提升10 mm,一直提升直至250 mm 处,待温度值稳定后再每隔1 min 将热电偶向下降10 mm,直至回到刚玉管底端,每次热电偶位置变化之前温度稳定时记录测温仪显示的温度值;最后将温场同一高度两次的测量值求平均。

图7 垂直温场测试示意图

从刚玉管底端开始测试热电偶向上250 mm 范围内上、下行程垂直温场测试数据结果见表1。

表1 垂直温场测试数据

从测量数据可以看出:从刚玉管底端往上90 ~190 mm范围内垂直温场变化在1℃以内。

3 结束语

通过对三段高温均热炉的温场测试结果来看,其测试的垂直温场梯度数据能够满足开展Fe-C 高温共晶点温度复现的要求。根据测试的结果进一步对炉体绕丝、温度控制等进行优化,使其性能进一步提高,更好地满足复现试验的需求。

[1]任泽霈,蔡睿贤.热工手册[M].北京:机械工业出版社,2002.

[2]沈维道,郑佩芝,蒋淡安,等.工程热力学[M].2 版.北京:高等教育出版社,2007.

[3]赵镇南.传热学[M].北京:高等教育出版社,2002.

[4]张家荣,赵廷元.工程常用物质的热物理性质手册[M].北京:新时代出版社,1987.