水源地生态保护外溢生态效益评估研究

李彩红,葛颜祥

(1.山东警察学院,山东济南250014;2.山东农业大学 经济管理学院,山东 泰安271018)

水源地在对水资源进行生态保护和生态建设的过程中创造了良好的生态环境,除为流域提供优质的水源外,还为人类提供气候调节、环境净化、水源涵养、洪水调蓄、土壤保持、生境提供等方面的生态服务。由于这类生态服务大都是弥散的,没有明晰的施受边界,因而不能直接进入市场交易。而流域下游地区无需支付生态成本,就可以享受这部分服务,即生态系统服务的外溢效益由生态系统服务的消费者获得,而成本则主要由水源地生态系统服务的提供者承担。对水源地生态保护外溢的这部分生态效益的计量,关系到生态补偿标准的量化。该问题的解决,将有利于维持流域水资源的可持续发展。

一、水源地生态保护外溢生态效益的内涵

不同类型的生态系统产生的服务具有多样性,其价值表现形式也具有多面性。论文基于生态补偿核算的需要,对水源地生态系统服务的类型和产生的生态效益进行如下界定。

(一)水源地生态系统服务与生态效益

水源地生态系统服务主要是指水源地生态系统提供的各种调节服务,在此主要是指在调节气候、净化环境、控制侵蚀、涵养水源、保持土壤肥力、调蓄洪水等方面提供的服务,是水源地生态系统及生态过程所形成及维持的人类赖以生存的自然环境条件和效用(Daily,1997[1](P25-34);欧阳志云等,1999[2])。

各生态系统提供的生态服务,有些是有益于人类发展的正价值,有些是对人类有害的负价值。此处生态效益主要是指水源地生态系统为人类提供的环境方面的正价值,该类生态服务不能以商品形式出现于市场,但却有着与商品相似的性能或能对市场行为产生影响,所以对其价值的评估目前多采用替代市场法。

(二)水源地生态保护外溢生态效益

水源地生态保护外溢生态效益是指保护区生态系统外溢给下游的价值,具体包括气候调节效益、环境净化效益、水源涵养效益、洪水调蓄效益、土壤保持效益和生境提供效益。水源地生态系统类型复杂多样,涉及森林、草地、农田、湿地、水域等,不同类型的生态系统可能会提供相同的生态系统服务。为了尽量避免重复计算,又能兼顾水源地生态系统类型的多样性,在对外溢生态效益进行评估时,按照生态系统服务的类型分别进行估算。同时,基于生态补偿核算的需要,论文只对具有区际外部性的效益进行评估,即如果某项生态系统服务功能受益范围仅限于水源地,则不在评估范围之内。

二、水源地生态保护外溢生态效益评估体系

在现有经济模式和经济理论框架下,生态系统所提供的服务中,除了有形的供给服务因为具有市场价格被认可具有价值外,其无形的生态服务和社会服务因为没有包含人类劳动,所以被看成是无价值的。在现实生活中,人类自身的经济效益取向致使其在索取有形的物质产品和供给服务的同时,破坏甚至毁灭了一些无形的生态服务。水源地生态保护区建设对所在区域贡献的最主要的效益是生态环境效益,所以要引起人类对生态系统服务的重视,首先要从理论上建立一套有效的评估体系。

外溢效益的计算一直以来就是学术界的难题,特别是生态效益,具体的外溢量很难准确计量。为解决此问题,论文在对水源地生态服务效益评估的基础上引入外溢效益分摊系数,将水源地生态效益按一定标准进行分配,扣除水源地直接受益的那部分就是水源地生态系统服务功能的外溢效益。基本评估框架如图1所示。

图1 水源地生态保护外溢生态效益评估框架

生态效益的评估是一个难点,为相对全面、合理地评估水源地在生态保护中外溢的生态效益,其评估指标和评估方法的选取需要遵循科学性、独立性、重要性、相关性和全面性原则。按照各生态系统提供的生态服务的类型,结合外溢生态效益的内涵,建立评估体系如表1所示。

表1 水源地生态保护外溢生态效益评估体系

三、水源地生态保护外溢生态效益评估方法

水源地生态保护外溢生态效益的评估取决于两个因素:一是水源地生态效益的计算,二是外溢效益分摊系数的确定。

(一)水源地生态服务效益评估

一项商品或服务的价值一般有两种衡量方法:一种是直接通过市场价格来衡量,另一种是采用相应的价值评估技术来评价。由于水源地生态服务大多没有进入市场,因此无法采用市场价格来衡量,只能根据服务的类型采用相应的评估方法来对其进行计量。

1.气候调节效益(V11)的估算

水源地生态系统提供的气候调节效益主要是固碳释氧价值,目前学者们(欧阳志云,1999[2];王彤等,2010[3];薄玉洁,2012[4](P45-57))多运用光合作用方程式来求解,即:

植物每生产162 g干物质可吸收264 g二氧化碳,同时释放193 g氧气,即植物每生产1 g干物质可固定1.63 g二氧化碳,同时释放1.19 g氧气。由此可以得出如下计算公式:

式中,VC为固定二氧化碳的价值,NPPi为第i种生态系统的净初级生产力,PC为固定CO2的市场价格;VO为释放氧气的价值,NPPi为第i种生态系统的净初级生产力,PO为制造O2的市场价格。

2.环境净化效益(V12)的估算

水源地生态系统中对环境具有显著净化能力的生态系统主要是森林、河流与湿地生态系统。不同生态系统对环境净化服务的侧重点不同,论文将分别对其进行估算。

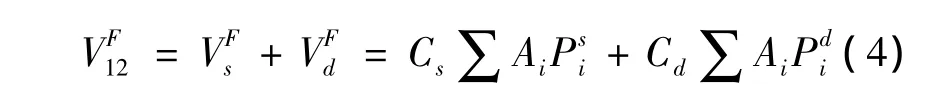

(1)森林生态系统。森林植被可以吸收大气中的SO2、Cl2及HF等有害气体,特别是SO2,其对人类的危害最强,同时森林生态系统还具有吸附粉尘、降低噪音等功能。根据重要性原则,在此仅对森林生态系统吸收SO2、滞尘这两项服务价值进行评估。

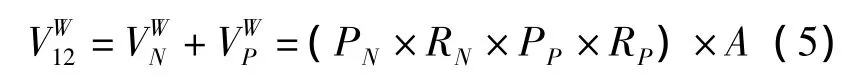

(2)湿地生态系统。对于湿地生态系统的净化效益,目前一般有两种估算方法:一种方法是参照 Costanza等(1997)[5]的研究结果,按照全球湿地生态系统降解污染物功能的单位面积价值(平均为4 177美元/hm2)与去除污染物数量的乘积进行核算。另一种方法是通过估算湿地去除氮、磷的数量乘以其影子价格作为其净化价值。其中后者相对更加客观,计算公式见(5)。

(3)水域生态系统。水体具有天然的净化功能,它通过氧化还原、微生物降解等一系列物理、化学和生物作用,使排入其中的污染物浓度降低。受研究技术与方法的限制,目前还无法对所有的水体去除污染功能进行价值评估,研究者大多是对水体在去除氮、磷方面的水质净化效益进行估算[3],方法同湿地生态系统。

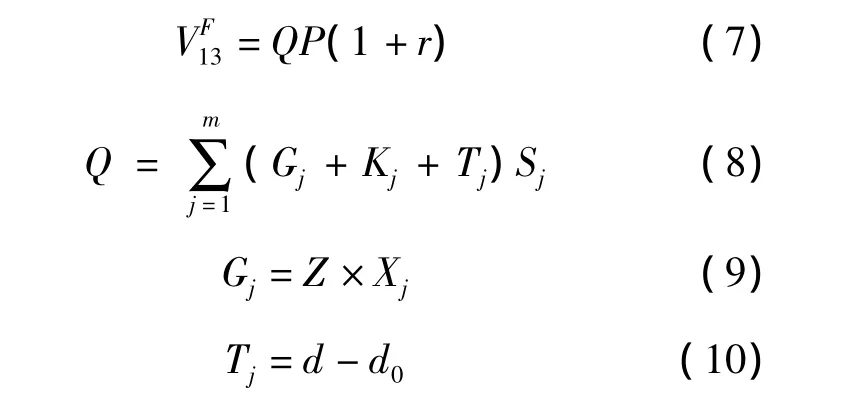

3.水源涵养效益(V12)的估算

不同生态系统涵养水源的方式不同,其效益的估算方法也有差异。

(1)森林生态系统。目前对森林涵养水源效益的估算一般有当量法、水量平衡法、综合蓄水能力法与降水储存量法。根据司今等(2011)[6]的案例研究,当量法中的当量因子由于选取的是全国的平均单价,所以对不同地区缺乏可比性,水量平衡法与降水储存法的计算结果比较一致,更接近于实际的水源涵养量,综合蓄水能力法更多的反映了森林潜在涵养价值。根据科学性原则,对森林涵养水源效益的评估可采用水量平衡法和综合蓄水能力法的平均计算结果。

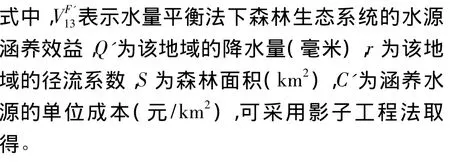

①水量平衡法。水量平衡法是将森林生态系统视为一个“黑箱”,以水量的输入和输出为着眼点,从水量平衡的角度,将降水量与森林蒸散量以及其他消耗的差量作为水源涵养量[7]。

②综合蓄水能力法。综合蓄水能力法是综合考虑林冠层截留量、枯落物持水量和土壤层贮水量的方法。森林涵养水源主要通过冠层截留降水、枯枝落叶层含水与土壤储水三方面来实现,对其涵养水源的效益可以从这三方面来计算。

(7)(8)(9)(10)式中,VF13表示综合蓄水能力法下森林生态系统的水源涵养效益,Q为各种类型森林涵养的水源价值总量,P为水的影子价格,r为价格的增长系数,Gj为第j种类型森林单位面积冠层截留降水量(m3),Kj为第j种类型森林单位面积枯枝落叶层含水量(m3),Tj为第j种类型森林单位面积土壤储水量(m3),Sj为第j种类型森林的分布面积(km2);Z为汛期平均降水量(毫米);Xj为林地的林冠截留率,D为林地单位面积土壤的贮水量(m3),D0为无林地单位面积土壤的贮水量(m3)。

(2)草地生态系统。草地生态系统与森林生态系统一样具有截留降水的功能,而且比裸地具有更高的渗透性和保水能力。根据赵同谦等的研究,在气候相同的条件下,草地土壤含水量较裸地高出90%以上[8]。对水源地草地生态系统的水源涵养功能可依据降水储存量法或水量平衡法来计算。

式中,VG13代表草地生态系统水源涵养效益,r为该地域的径流系数,S为草原面积(km2),其他同上。

(3)湿地生态系统。沼泽湿地的泥炭具有良好的持水性,能储备大量的水资源,根据相关研究,沼泽土壤能保持大于其本身重量3~9倍或更高的蓄水量。对湿地生态系统的水源涵养效益可以通过下式来计算。

其中,VW13代表湿地生态系统涵养水源的效益,Q为湿地生态系统年平均蓄水量(m3),P为单位库容造价(元/m3),r为价格的增长系数。

(4)农田生态系统。农田涵养水源的功能主要是指水田与裸地比较在增强供水能力方面的作用,可采用降水储存量法来计算。

式中,Vf13代表相对于裸地农田生态系统涵养水源的效益,Sf为研究区农田面积(km2),J为研究区的多年平均产流降雨量(毫米),R为农田减少径流的效益系数,J0代表研究区的多年平均降雨总量(毫米),k为产流降雨量占降雨总量的比例,R1表示产流降雨条件下裸地的降雨径流率,R2表示产流降雨条件下农田的降雨径流率。

4.洪水调蓄效益(V14)的估算

洪水调蓄功能与水源涵养功能同属于水分调节功能,是生态系统在不同环境下的作用表现。对这部分效益的核算,可参照公式(16)计算,即通过生态系统涵养水源量与单位面积水库库容造价成本的乘积来表示。

式中,V14代表水源地生态系统调蓄洪水的效益,其他同上。

5.土壤保持效益(V15)的估算

水源地生态系统能产生土壤保持效益的主要是森林生态系统与湿地生态系统,河流生态系统在减轻泥沙滞留和淤积方面也发挥着重大作用。

(1)森林生态系统。森林生态系统产生的土壤保持效益包括三方面:减少土壤侵蚀的效益、保持土壤养分的效益与减轻泥沙滞留和淤积的效益。

①减少土壤侵蚀的效益。这部分效益一般通过比较有林地和无林地的土壤侵蚀量之差来计算,即:

式中,T为单位面积森林植被年平均土壤保持总量或减少的土壤侵蚀量(t/km2),sj表示第类森林类型的面积(km2),α0为无林地的土壤侵蚀模数(t/km2),βj为第j类森林类型实际土壤侵蚀模数(t/km2)。

②减少土壤肥力损失的效益。土壤侵蚀会使土壤中大量的营养物质N、P、K等流失,森林植被对土壤养分的流失具有抑制作用。这部分效益可采用市场价值法进行估算。

③减轻泥沙滞留和淤积的效益。对森林植被减轻泥沙滞留和淤积的效益可采用影子工程法来计算。

式中,VF315为森林生态系统减轻泥沙滞留和淤积的效益(元/a),K为泥沙淤积比例,CL为水库单位库容每年需投入的成本(元/m3),其他同上。

(2)湿地生态系统。湿地保护土壤的效益可通过比较湿地肥力与土壤因侵蚀而废弃的土地肥力之差,折算成土壤提高同等肥力所需要的化肥成本来表示。

(3)河流生态系统。主要是是指减轻河道泥沙滞留与淤积的价值,河流的输沙为河道进一步泄洪、排水提供了条件。对这部分效益可采用替代成本法进行计算。式中,VR15代表河流生态系统减轻泥沙滞留与淤积的效益,QR为河流年均输沙量,其他同上。

6.生境提供效益(V16)的估算

生境提供效益即生物多样性价值,对此部分效益的估算可借鉴相关领域专家已有的研究成果,通过以下公式计算:

式中,V16为水源地各生态系统生物多样性维持效益(万元/a),Si为第i类生态系统的面积(km2),Pi为第i类生态系统单位面积生物多样性维持价值(元/km2·a),i为生态系统类别,i取值 1(森林)、2(草地)、3(农田)、4(湿地)、5(水域)。

(二)水源地外溢效益分摊系数的计算

外溢效益分摊系数的确定直接关系到外溢效益估算结果的准确性,间接影响到生态补偿标准确定的合理性。论文在借鉴生态补偿量分担研究成果的基础上,结合水源地生态系统服务的特点,提出如下分摊标准。

(1)单项指标法。即用一种标准将水源地生态效益在流域间进行分配。

①用水量分摊法。该方法是根据水源区与受水区的用水量比例来反映外溢效益的分摊系数,公式如下:

式中,Wqi为第i个受水区的水量分摊系数,Qi表示第i个受水区的用水量,T为水源地出水量。

②支付能力分担法。该方法是根据水源区与受水区的经济发展水平来分摊生态效益。经济发展水平高的地区分摊的价值大,经济发展水平较低的地区则分担较少的外溢效益。对经济发展水平的衡量,论文选用人均GDP这一指标,因为它是衡量地区经济发展水平的一个相对最为有效的参数,可以间接的反映地区的支付能力[9]。

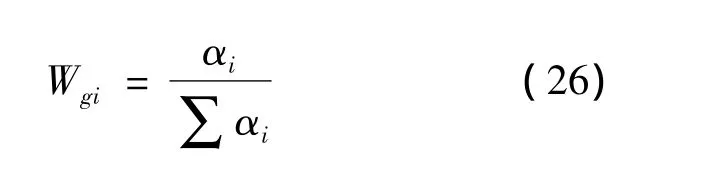

其基本思路为:假设水源地生态系统服务受益区有 n个,其对应的国内生产总值分别为GDPi,各地区的人口为 qi(i=1,2,3…,n),则各受益地区人均GDP占全流域人均GDP的比例αi可用下式表示:

通过公式(25)计算出来的系数值是一个相对发展水平,可能大于、小于或等于1,意味着某地区的经济发展水平可能会高于、低于或等于全流域的平均经济发展水平,为了便于对各地区间的经济发展水平进行定量区别,引入公式(26),即通过各受益区人均GDP比例系数占全流域人均GDP的比例系数来确定外溢效益分摊系数。

③专家赋权法。水源地生态系统服务功能价值在水源区与外部受水区之间的分配比例也可采用专家打分的方法,利用专家的力量对水源地生态效益在流域乃至更广区域间的受益比例进行评定,将权重定为0~1,根据各服务价值在不同地区的受益大小,分别赋予不同的权重。专家赋权法具有定性与定量相结合的优点,对于确定一些难以计量的效益的比重具有重要作用,但该方法是基于专家的经验而作出的判断,具有一定的主观性,所以专家的选择非常重要。

④人口比例法。即将水源地生态效益按受益区的人口数量来进行分配,水源地外溢的生态效益就等于受益区人口数占全流域受益人口的比例与水源地总生态效益的乘积。

式中,WPi为第i个受益区的人口比例分摊系数,Pi表示第i个受益区的人口数量。

⑤面积分摊法。即将水源地生态效益按受益区的地域面积来进行分配,水源地外溢的生态效益就等于受益区地域面积占全流域地域面积的比例与水源地总生态效益的乘积。

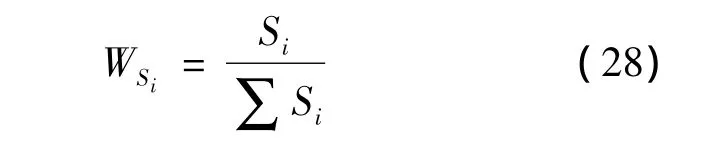

式中,WSi为第i个受益区的地域面积分摊系数,Si表示第i个受益区的地域面积。

(2)综合指标法。综合指标法是在相关单项指标法计算结果的基础上,综合考虑各种方法的影响因素,合理确定各项指标的权重,对分摊系数的一个加权汇总。

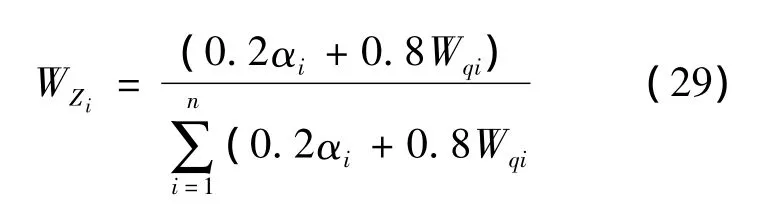

①综合指标法Ⅰ。借鉴李金昌的综合考虑受益区的取水量和经济发展水平[10],通过专家打分确定用水量与支付能力所占权重,得出如下分配系数:

其中,WZi为第i个受益区的外溢效益分摊系数,αi为经济发展水平系数,Wqi为用水比例系数。经济发展水平系数可参照人均GDP占全流域人均GDP的比例。

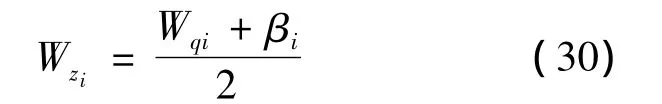

②综合指标法Ⅱ。为满足生态补偿的需要,水源地生态效益外溢分摊系数的确定仍需考虑“谁受益谁分摊”的原则。因此可在各类单项指标中,选取最具相关性和代表性的用水量比例和支付能力系数,取二者的均值作为生态效益在受益区分配的标准。具体可参照公式(30)。

Wzi代表第i个受益区的外溢效益分摊系数。

(3)离差平方法。离差平方法是一种加权综合法,它以单个分担方法接近多种分担方法平均值的程度确定权重[11](P35-37),避免了人为确定权重系数的主观性,相对更为客观,是目前常用的水利工程投资分担方法[12-13]。计算公式为:式中,w为受益区的外溢效益分摊系数,n为样本数量,xm为受益区第m类单项指标分摊系数,x0为n个单项指标分摊系数的均值。

离差平方法的最大优点在于不但综合考虑了各种分摊方法,而且分摊系数的计算过程没有专家决策的参与,主观性因素减弱,使分摊过程更加透明化,结果更容易被相关利益方接受

四、大汶河水源地外溢生态效益估算

大汶河流域是举世闻名的大汶口文化的发祥地,与长江流域的河姆渡文化并称为华夏民族的文化起源。大汶河是黄河下游的较大支流,发源于莱芜市松崮山南麓的沙崖子村,是南水北调东线工程主要调蓄水库——东平湖的唯一汇入河流。论文以大汶河流域为例,对水源地生态保护中外溢的生态效益进行估算。

根据前文介绍的测算思路,大汶河水源地外溢生态效益的评估结果取决于两个因子:一是水源地各生态系统提供的生态效益,二是外溢效益分摊系数。

(一)研究区生态效益的计算

根据前述公式,结合统计年鉴、政府有关部门提供的数据,计算得到研究区各项生态系统服务功能总效益约为221 939万元(如表2所示)。

表2 莱芜市生态效益汇总表(2012年) (单位:万元)

在各类生态效益中,气候调节效益最多,达到141 890.48万元,其次为环境净化效益和生境提供效益,分别为41 585.17万元、19 387.5万元。在各类生态系统中,森林生态系统贡献最多,提供生态效益153 731.59万元,其次为农田生态系统59 082.7万元、水库生态系统9 125.01万元。

(二)研究区外溢效益分摊系数的计算

对外溢效益分摊系数的计算将在各种计算方法的基础上,结合研究地有关数据求取多项指标参数,然后运用离差平方法得到相对客观的分摊系数。

1.用水量分摊法。根据大汶河志提供的有关数据,上游牟汶河流域多年平均径流量2.64亿m3,多年平均出境水量 1.7亿 m3,根据公式(24),可粗略计算求得水源地的外溢效益分摊系数为 0.64。

2.支付能力分担法。大汶河水源地生态价值的受益范围主要是莱芜市与泰安市,根据统计年鉴数据,2012年莱芜市GDP为631.41亿元,总人口为1 262 964人,泰安市GDP为2 547亿元,总人口为5 588 700人,根据公式(25)求得各受益地区人均GDP占全流域人均GDP的比例αi,其中莱芜市 α1为 1.08,泰安市 α2为 0.98,根据公式(26),计算求得支付能力分担法下外溢效益分摊系数 Wgi为 0.48。

3.人口比例法。根据统计年鉴提供的数据,2012年莱芜市与泰安市的人口分别为1 262 964人、5 588 700人,按人口比例测算,外溢分摊系数WPi为 0.82。

4.面积分摊法。从流域面积看,大汶河流经泰安市(辖泰山区、岱岳区、新泰市、肥城市、宁阳县、东平县六个县市区 )的面积大约在6 093.2 km2,流经莱芜市的面积大约为1 997.8 km2。则根据公式(28)可求得面积分摊法下外溢效益分摊系数 WSi为 0.75。

5.综合指标法Ⅰ。该方法综合考虑受益区的取水量和经济发展水平,通过前面计算,受益区泰安市的用水量比例为0.64,人均GDP占全流域人均GDP的比例为0.98,通过专家打分确定用水量与支付能力所占权重分别为0.2、0.4,根据公式(29)计算得外溢效益分摊系数WZi为0.58。

6.综合指标法Ⅱ。选取最具相关性和代表性的用水量比例和支付能力系数,取二者的均值作为生态效益在受益区分配的标准。根据公式(30),求得外溢效益分摊系数Wzi为0.56。

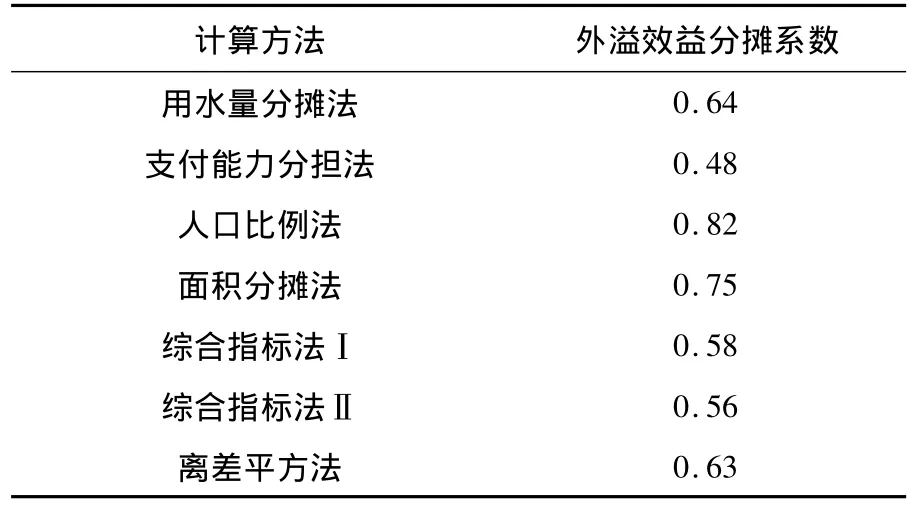

7.离差平方法。为了避免外溢效益分摊中人为主观因素的影响,本研究以前述6种分摊方法接近各分摊方法平均值的程度确定权重,使计算结果相对更为客观。通过计算求得,离差平方法下水源地的外溢效益分摊系数为0.63。

表3 外溢效益分摊系数表

(三)外溢生态效益的计算

通过外溢效益分摊系数表3可以看出,离差平方法下计算求得的系数与用水量比例系数比较接近,说明该系数在更多程度上考虑了流域水资源的受益比重,同时还兼顾了受益区的支付能力、流域面积等其他因素,可将其作为分配标准。根据表2、表3的计算结果,水源地莱芜市2012年各生态系统提供的生态效益为221 939.3万元,选取外溢效益分摊系数0.63,粗略估算求得下游泰安市在水源地生态保护中享受到了约139 821万元的生态效益,具体外溢效益见表4。

表4 水源地生态保护外溢生态效益评估结果(2012年) (单位:万元)

五、结语

论文在对水源地生态保护外溢生态效益内涵进行界定的基础上,提出了外溢生态效益评估的基本思路:即在水源地生态效益评估的基础上引入外溢效益分摊系数,通过借鉴国内外对生态补偿量分担系数的研究成果,论文尝试性的构建了单项指标法、综合指标法和离差平方法三种外溢效益分摊模型,为各水源地生态效益外部性的测算提供了参考。

在对生态效益进行评估时,引用了生态学领域的很多价值评估方法,如通过调整全球生态系统单位面积服务价值当量因子,进行生境提供效益的评估;通过前人利用遥感影像测算的植被初级生产力结果,评估生态系统服务价值等。但鉴于学界对这些评估方法的有效性还存在争议,所以只能对其进行近似的评估,作为决策者制定生态补偿标准的参考。

此外,在对水源地生态保护的外溢效益进行评估时,将生态系统产生的效益作为评估基数,过分夸大了水源地生态保护的成果。因为水源地生态系统的服务价值有很大一部分是天然存在的,即使上游不进行生态保护,它们也可能存在并发挥作用,但实际计算中这两部分很难区分和分割,从而导致评估结果比水源地生态保护带来的真实价值要高。相关问题还有待后续的研究。

[1]Daily G C.Nature’s Service:Societal Dependence on Natural E-cosystems[M].Washington D.C:Island Press,1997.

[2]欧阳志云,王如松,赵景柱.生态系统服务功能及其生态经济价值评价[J].应用生态学报,1999,11(5):635 -640.

[3]王彤,王留锁,姜曼.大伙房水库上游地区生态系统服务功能价值评估[J].环境保护科学,2010,36(6):49 -52.

[4]薄玉洁.水源地生态补偿标准研究[D].泰安:山东农业大学,2012.

[5]Costanza R,D’Arge R,De Groot R,et al.The value of the world’s ecosystem services and natural capital[J].Nature,1997,387(6630):253-260.

[6]司今,韩鹏,赵春龙.森林水源涵养价值核算方法评述与实例研究[J].自然资源学报,2011,26(12):2100 -2109.

[7]肖寒,欧阳志云,赵景柱.森林生态系统服务功能及其生态经济价值评估初探——以海南岛尖峰岭热带森林为例[J].应用生态学报,2000,11(4):481 -484.

[8]赵同谦,欧阳志云,贾良清.中国草地生态系统服务功能间接价值评价[J].生态学报,2004,24(6):1101 -1110.

[9]史淑娟,李怀恩,林启才,等.跨流域调水生态补偿量分担方法研究[J].水利学报,2009,40(3):268 -273.

[10]李金昌.建立一个节水型的社会[J].经济纵横,1988,(1):57-63.

[11]张春玲.水资源恢复的补偿机制研究[D].北京:中国水利水电科学研究院,2003.

[12]杨义灿,郑垂勇,史安娜.小浪底水利枢纽工程投资分摊研究[J].河海大学学报,1999,27(4):45 -49.

[13]赵麦换,徐晨光,黄强,等.离差平方法在梯级水库补偿效益和综合水利工程费用分摊中的应用[J].水利发电学报,2004,23(6):1 -4.