钢中的魏氏组织

王红俐

(韶关市技师学院,广东 韶关)

0 前言

钢中的魏氏组织分两类:铁素体型魏氏组织和渗碳体型魏氏组织。本文所研究的是亚共析钢(16Mn)中的魏氏组织,即铁素体型魏氏组织。

魏氏组织由Widmanstātter最先在Fe-Ni陨石中发现,是按一定几何形状分布的针状组织。通常所说的魏氏组织钢中先共析的铁素体或渗碳体不仅沿奥氏体晶界析出,而且在奥氏体晶粒内部以一定的位向关系呈片状(在显微镜下呈针状态),而研究较多的是先共析片状铁素体即魏氏组织铁素体。

通常认为魏氏组织是一种过热组织,降低钢的机械性能,因此常用正火方法予以消除。但后来的研究表明,魏氏组织并不是过热的标志。姚枚、范莹隆等证实了它可分为交叉针状和平行针状两类,并发现形成以交叉针状铁素体为主的魏氏组织时,钢材的抗冷脆性好。范莹隆等已研究了亚共析钢中魏氏组织铁素体的形貌,探讨其形成机制,以达到指导生产实践的目的。

本文就是在上述结论的基础上进一步证实了魏氏组织的F形态可分为交叉和平行两种形状,连续观察磨光试样在形成魏氏组织时的浮凸,并通过浮凸与组织对应比较获得魏氏组织形成机制的有关组织。

1 试验材料及方法

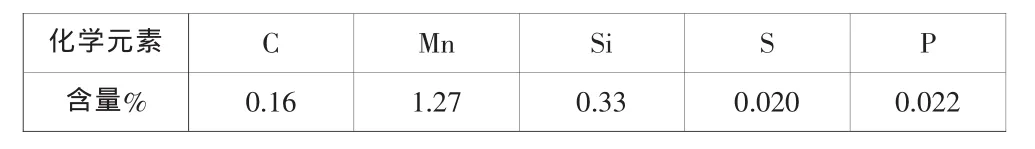

本试验采用16Mn钢,其化学成分见表1

表1

为获得两类魏氏组织,采用两种不同温度650℃和560℃盐浴等温(盐浴的配比为31%BaCl2+48%CaCl2+21%NaCl,其熔点为435℃)一定时间后用10%NaCl盐水淬的方法,其奥氏体化为用管式高温炉加热到1100℃保温10分钟,试样加工成10*15*2mm。腐蚀剂为4%硝酸酒精溶液。

2 试验结果与分析

2.1 通过盐浴等温试验获得的组织

650℃等温15s试样中,沿奥氏体晶界出现白色的块状铁素体,而在晶粒内部有少部分的杂乱分布针状铁素体,其组织为块状F+交叉针状F+其它产物。我们可把此块状F看成也为交叉针状F,它们的分布是随机的;

560℃等温15s试样中,可看到沿奥氏体晶界向晶粒内部伸长的平行针状铁素体,在晶粒内部亦有平行块状铁素体的析出。

2.2 用高温金相法获得的组织,可更加清晰地分辨出两类魏氏组织

650℃等温试样中,奥氏体晶界上分布着杂乱的块状F(交叉针状F)在某些地方可以看到少数的呈针状的F,其组织为交叉针状F。

在连续冷却获得的组织中,很明显地可看出其为平行针状F,这些F束与束之间成一定的角度,在同一束内针与针、束与束之间有一些细小组织。

2.3 连续冷却的试样

控制冷却速度,连续冷却可以在试样的表面看到明显的浮凸,在抛光腐蚀后对比观察其显微组织,可以看出对应的三角形,在相当于表面浮凸的地方存在着魏氏组织的α铁,它们平行针状排列,而在沿晶粒间界相当于铁素体的地主,表面则是平坦的,没有浮凸,进一步比较还可发现,两者不能象马氏体那样十分严格地对立。另外,在试验连续转变过程中发现,魏氏组织的浮凸的形成是十分迅速的,而且在瞬间形成之后没有发现有什么改变。

2.4 650℃等温的试样表面没有浮凸现象,其显微组织为交叉针状铁素体

3 讨论

由以上试验结果我们知道,魏氏组织有交叉针状和平行针状两类,它们的形态及形成时的变化不相同,因此可以推测它们可能是按不同的机制形成的。

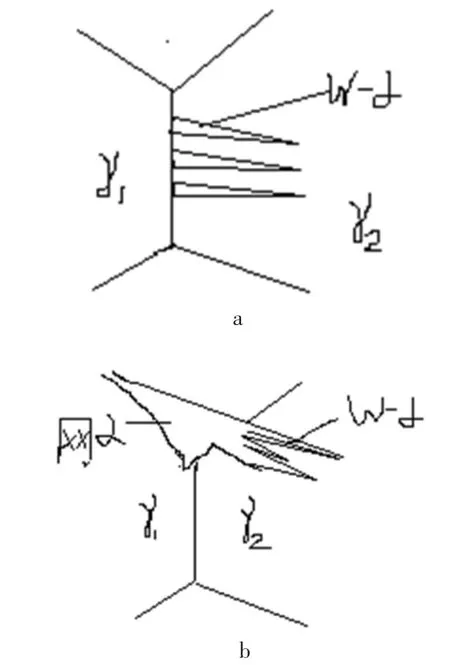

戚正风等人认为:先共析铁素体的析出也是一个形核、长大过程,先共析铁素体的核大都是在奥氏体晶界上形成,晶核与一侧的奥氏体晶粒(γ1)存在K-S关系,两者之间为共格界面,但与另一侧的奥氏体晶粒(γ2)无位向关系,两者之间为非共格界面。晶核形成后,当转变温度较低时,铁原子作长距离扩散变得困难,使非共格界面不易迁移,而共格界面先锋则成为主要的。因此,铁素体晶粒将通过共格界面向与其有位向关系的奥氏体晶粒γ1长大,为减少弹性能,铁素体将呈条片状向奥氏体某一晶面{111}向晶粒伸长,此片状铁素体常呈现出彼此平行或互成60°、90°。图1奥氏体;有时可能由于析出开始时温度较高,最先析出的铁素体沿奥氏体晶界成网状,随后温度降低,再由网状铁素体的一侧以片状向晶粒内长大。图1b。

图1 先共析片状铁素体形成示意图

魏氏组织在形成时还将在磨光的表面上产生浮凸现象。众所周知,马氏体转变时也形成浮凸,现已公认:马氏体转变是通过奥氏体的均匀切变进行的。奥氏体中已转变为马氏体的部分发生了宏观切变而使点阵发生改组,且带动靠近晶界的还未转变的奥氏体也随之而来发生了弹塑性应变,故在磨光表面出现部分突起、部分凹陷的浮凸现象魏氏组织形成时出现浮凸,因此,柯梭认为魏氏组织铁素体是通过类似马氏体相变的切变机制形成的。在长大时,它与奥氏体之间以后者的切变而维持两相的共格。近期的研究表明,魏氏组织所引起的浮凸现象与马氏体相变引起的不同:前者为 “∧”形,后者为 “N”形。Hehemann认为通过切变机制可以造成V型浮凸,之所以不形成N型浮凸可能是由于某种特殊原因导致不对称长大,即切变时只是一侧界面移动,而另一侧办面保持不动。Aaronson首先提出,魏氏铁素体是通过台阶机制长大的,具有半共格或共格界面时茂片状新相的宽面上存在的位错难以在垂直宽面方向上运动,就只能利用台阶边的扩散长大,使相界面在垂直方向推移,如图2:其中小箭头表示台阶边(非共格晶面)的伸长,大箭头表示宽面方向总的增厚,这增厚是台阶边总伸长的结果。

图2 台阶长大机制示意图

我们研究了16Mn钢中魏氏组织的形貌,证实钢中的魏氏组织确实具有两种形态:交叉针和平行排列针,交叉针比平行针组织具有较好的机械性能。我们的研究认为:在650℃以为转变的为块状铁素体(F1),650-600℃之间转变的为交叉针状铁素体 (F2),600℃以下转变的为平行针状铁素体(F3)。

综上所述:(1)交叉针状铁素体具有高密度的位错,层错能高,台阶机制形成后,使铁素体针独立存在,真正的交叉形式分布,整个组织无方向性,因此细化晶粒,组织均匀性提高,增加裂纹扩展阻力,因此,当形成以交叉针状铁素体为主的组织时,钢的低温韧性最佳,强韧性也提高;(2)平行针状铁素体初始阶段按切变机制形成,因此各铁素体针的空间位向关系基本相同,裂纹通过平行针晶界的扩展没有太大的阻力,“有效”的晶粒尺寸并未细化,钢材低温脆性没有得到改善,有时反而由于针的平行排列,可把其看作长方体,晶粒粗大而使性能恶化。

4 结论

1)钢中魏氏确实可分为交叉针状与平行针状两类,它们有不同的形貌。

2)交叉针随机分布,形成时无浮凸现象,其形成机制为台阶或小平面方式生长。

3)平等针分布有一定规律,有明显的浮凸现象与显微组织对应,但对应不是十分严格。形成时,大针是按切变机制形成的,随后形成的大针之间的小针是按台阶、扩散型机制形成的,因此,平等针状铁素体的形成是切变+台阶两种机制都存在,初始阶段为切变机制。

5 结束语

本文的全部研究工作是在范莹隆老师的精心指导下完成的,在工作中得到金材实验室石英、陈春桃及其他老师的帮助和大力支持,李爱民、王立新、刘文、黄红格等同志也给予了很多帮助,在此,特表示最诚挚的谢意。

[1]戚正风.金属热处理原理[M].机械出版社,1989.

[2]柯梭,等[J].金属学报.

[3]徐祖耀.相变原理[M].科学出版社,1988.

[4]姚忠凯,等编译.钢的组织转变译文集[M].机械工业出版社,1985.

[5]姚枚、范莹,隆.金属科学与工艺[J].