预应力混凝土楼盖结构型式及应用评述

杨亚

(重庆和美建筑规划设计有限公司 重庆市 404100)

预应力混凝土楼盖结构型式及应用评述

杨亚

(重庆和美建筑规划设计有限公司 重庆市 404100)

现代建筑的楼盖向大跨、无梁的方向发展,期望在低梁甚至无梁的情况下楼盖结构仍然具有足够的承载能力,以便提供足够的使用空间,并适应对房间的任意分割和不同的功能要求。除此之外,楼盖结构还应该具有足够的刚度和裂缝控制性能、较好的延性以及良好的整体性和抗震能力。预应力混凝土楼盖能较好的满足以上要求,有较好的发展空间,因此有必要较为详细、系统地了解一下预应力混凝土楼盖结构型式及其优劣。

预应力;混凝土;结构型式

1 预应力混凝土楼盖结构型式

1.1 梁板体系

即为普通的混凝土楼盖体系,但在梁板中施加了预应力,布置了预应力筋,从而减小了结构高度,其他性能与普通混凝土楼盖无明显差异。

1.2 预应力主梁楼盖体系

即肋梁楼盖,沿平面柱网上的大柱距方向布置预应力承重框架主梁,而在小柱距方向布置普通钢筋混凝土次梁。这种楼盖体系中,楼盖混凝土的折算厚度最小,自重轻;开间大,柱网尺寸大,一个方向可以达到(21~24)m。采用这种结构型式的楼盖承载能力强,整体刚度好,结构的抗侧刚度亦较大,且RC混凝土次梁可以采用塑性内力重分布方法设计。但这种结构布置方式中,构件的高度较大,且模板复杂,往往在PC主梁节点处因力筋多而导致施工困难。

1.3 预应力次梁楼盖体系

即在大柱距方向布置间距较密的预应力次梁,而将主梁布置在小柱距方向。这种布置方式可以看作预应力主梁楼盖体系的一个改进,虽然PC混凝土次梁跨度大,但负荷面积较小,因此高度也小,主次梁梁高几乎相同,对降低层高有利。主梁跨度减小,主梁及框架柱的内力也减小,可减小配筋量。相比于预应力主梁楼盖体系,采用预应力次梁楼盖体系,可节省钢材20~25%,混凝土15%。但是在这种结构型式中,主次梁刚接时,边主梁所受扭矩较大,特别是当次梁跨度较大时,如有必要,在设计中应进行主梁的抗扭能力的验算。

1.4 后张无粘结预应力混凝土楼盖体系

这种楼盖型式已经得到越来越多的认可。它广泛的应用于高层建筑、办公楼、车库、学校、医院、仓库、住宅及地下结构中,作为无盖和楼盖的混凝土结构层。

无粘结后张预应力混凝土楼盖体系可分为有梁体系与无梁体系两种,前者用梁或墙支承,常用为单向板或双向板,后者直接支承于柱上,采用双向板。

后张无粘结预应力混凝土平板结构,因为无梁,因此可进一步降低层高,在总高不变的情况下增加层数;可减少水暖管线及设备的容量和维护费用;可以为建筑物提供较大跨度的空间,便于灵活布置各种用房,满足不同的使用功能要求。模板简单,施工速度快;室内美观,采光通风效果好,便于清洁。

1.5 预应力混凝土双向井式楼盖

当平面柱网的两个方向柱距相差不大且要求有较大的使用空间时,可以考虑使用预应力混凝土双向井式楼盖。该方案集中了井式梁及预应力技术的双重优点,具有良好的空间整体作用,楼盖刚度大,受力合理,而且结构高度低。

这些结构体系在实际工程中都有应用实例,但是每种结构体系都有其优劣。在实际工程中,如果不清楚这些楼盖结构的适用范围而胡乱地适用的话,反而会对结构有不利的影响,并且浪费建筑材料,提高结构造价。

2 后张无粘结预应力混凝土楼盖体系

在现代预应力结构中,后张无粘结预应力混凝土楼盖体系使用得较为普遍,结构高度低,施工方便,因此,有必要对其有进一步的了解。

常用的后张无粘结预应力混凝土楼盖可分为单向板和双向板两大类。单向板在荷载作用下沿一个方向传递荷载,受力简单,可按梁进行设计。双向板又包括无梁双向楼板,带柱帽或托板的无梁双向楼板,带扁梁平板,双向密肋板和梁周边支承双向平板等。

对于无梁平板,由于平板沿截面弯矩分布在柱上板带和桩间板带上是不均匀的,因此预应力筋有多种布置方式。

图1 单向板

图2 无梁双向平板

图3 带柱帽或托板的无梁双向

图4 带扁梁平板

图5 双向密肋板

图6 梁周边支承双向平板

2.1 按柱上板带和中间板带布筋

图7a所示即为按柱上板带和中间板带布筋方式,试验表明,通过柱内或靠近柱边的柱上板带上的无粘结预应力筋比远离柱边的中间板带上的无粘结预应力筋承受的弯矩大,这种布筋方式正是反映了这种弯矩分布的特点。

2.2 一个方向带状集中布筋,另一方向均匀布筋

这种布筋方式如图7b所示。这种布筋方式能产生具有双向预应力的单向板效果,平板中的带状集中的预应力筋起到了支承梁的作用。试验证实,采用这种布筋方式的平板在使用阶段和极限承载阶段的结构内力及变形能力都很好,且由于避免了无粘结预应力筋的编网工序,在施工时易保证无粘结预应力筋的垂幅,方便了施工。

2.3 在两个方向上均沿柱轴线集中布置

如图7c所示,将两个方向的无粘结预应力筋都集中布置在柱轴线附近,形成暗梁支承内平板结构,该内平板按梁支承的钢筋混凝土双向板进行设计,理论分析和试验均表明,这种配筋方式可大大减少柱周围处的弯矩值和板的挠度,有利于提高板柱节点的抗冲切承载能力,并便于在板上开洞,缺点是钢筋用量较大。

2.4 一个方向按柱上跨中板带布筋,另一方向均匀分散布筋

如图7d所示,在一个方向上将75%的无粘结预应力筋布置在柱上板带,25%布置在跨中板带,另一方向的无粘结筋均匀布置,这种布筋方式综合了图7a、图7b特点,但在实际工程中应用较少。

图7 预应力盘的布置方式

我国《无粘结预应力混凝土结构技术规程》规定对无梁平板采用图7a、7b的布筋方式。

3 不同预应力混凝土楼盖结构型式比较

3.1 预应力混凝土楼盖与普通混凝土楼盖

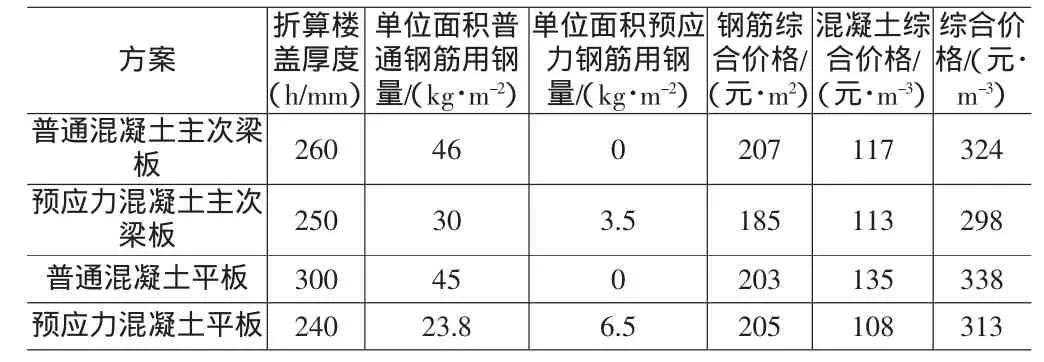

某高尔夫俱乐部有限公司拟开发建设一个平面尺寸为174m×92m 的地下车库,车库柱网为 8.0m×(5.6~6.0)m,进行了多种楼盖结构方案的设计并进行对比。

表1 4种方案截面尺寸比较

经过计算,得到四种结构方案钢筋及混凝土施工费用的经济对比。

表2 4种方案施工费用比较

可以发现,就楼盖本身造价而言,预应力混凝土与普通混凝土方案相比,预应力混凝土结构比普通混凝土结构节省8%。预应力混凝土无梁楼盖与普通混凝土无梁楼盖相比,在经济上有一定的优势,综合造价约节省8%且建筑净空可以提高60mm。可见,采用预应力混凝土无梁楼盖不仅可以减小楼盖的厚度,改善结构的受力性能和建筑使用功能,而且能节约材料,降低工程造价。

因此,预应力混凝土楼盖型式相比于普通混凝土楼盖型式有一定的经济优势。

3.2 预应力主梁楼盖体系与预应力次梁楼盖体系

重庆美心·蒙迪门业E栋厂房东西向长216.6m,南北向长116.0m,总用地面积约2.52万m2,总建筑面积约4.10万m2。从其中选取一个结构平面单元如图所示,在大柱网方向布置预应力梁,选取一种预应力主梁方案(非预应力次梁间距为2.75m及3.0m,)和三种预应力次梁方案(方案一、二、三的预应力次梁间距分别为1.8m、2.25m、3.0m)进行计算分析和比较。

图8 计算单元平面图

计算结果如下:

表3 预应力主、次梁的计算结果

由计算结果分析可知,预应力次梁楼盖方案在配筋量、预应力损失、混凝土用量等方面均优于预应力主梁楼盖方案。此外,预应力次梁方案还具有单梁预应力筋配置量少、容易满足现行规范的抗震及构造要求、梁柱节点构造简单、施工方便的优点。

因此,建议在条件允许的情况下,尽量采用预应力次梁楼盖体系,避免采用预应力主梁楼盖体系。

4 结束语

本文介绍了现在常见的几种预应力混凝土楼盖型式,并粗略的比较了他们之间的优劣,着重介绍了常用的几种后张无粘结预应力楼盖结构及其布筋方式。选取了两个算例,从算例中可以比较直观地看出预应力混凝土楼盖比之普通混凝土楼盖的优势所在和预应力次梁楼盖比之预应力主梁楼盖的优势所在。

同时应该看到,每种楼盖型式均有其不足之处,例如,预应力次梁楼盖体系中边主梁的受扭问题,对于这些问题,尚需进一步的研究。

[1]熊学玉.预应力结构与原理[M].北京:中国建筑工业出版社,2004.

[2]秦士洪,龙贤能,李唐宁,皮天祥.某超长厂房预应力楼盖设计及检测[J].重庆建筑大学学报,2005,27(6):49~54.

[3]秦士洪.现代预应力结构讲义[M].重庆大学土木学院,2011.

[4]高海.后张无粘结预应力混凝土楼盖设计中的若干问题探讨[J].冶金矿山设计与建设,2000,32(6):37~41.

[5]童丽萍,王彦超.大跨预应力混凝土楼盖结构选型研究[J].郑州大学学报(工学版),2005,26(1):24~27.

[6]曹金文.大跨度有粘结预应力混凝土井式梁设计[J].2006,2:6~8.

[7]易志豪.地下车库预应力混凝土楼盖与普通混凝土楼盖的方案比较[J].工业建筑,2006,36(7):103~104.

[8]邬喆华,许国平,何丽波,王剑璇.大跨预应力混凝土楼盖设计方案的计算分析[J].工业建筑,2007,37:314~316.

[9]徐有邻,王晓锋,程志军,刘 刚.大开间预应力楼盖的研究[J].2005,35(8):81~84.

[10]李兴生,樊德润,孟少平,等.无粘结预应力混凝土平板结构工程的设计和研究[J].建筑结构,1995(7).

[11]Naaman,A.E.Pres tr ess ed Con crete Analysis and Des ign[M].McGr aw-HillBook Company,1982:172~278.

[12]Collins,M.P.Mitchell.D,Prestressed Concrets Structures[M].Prent ice-Hall,Inc,1991:29~77.

[13]Ramaswamy G.s.Modern Prest resssed Concrets Design[M].Pitmanpubl ishing Ltd,1976:24~234.

[14]Lin T Y,Burns N H.Design of prestressed Concrets Structures[J].John Wiley Sone New York,1981:248~302.

[15]Post-tensioning Institute.Post-tensioning Manual[M].Fourth Edition.Post Tensioning Institute,Phonex,1985:1~77.

TU973.12

A

1673-0038(2015)45-0121-03

收稿日期:2015-10-19

杨亚(1983-),男,工程师,硕士,主要从事结构设计工作。