优化问题设计 让思维不“抄近路”

朱宇

笔者经常发现有学生在数学学习中喜欢“抄近路”:表达上省略过程,不恰当地简化;思维上浅尝辄止,想当然地认定;方法上自创捷径,不合理地迁移。诸如此类的种种表现直接影响着他们思维的深刻性,破坏了过程的完整性。教师则以尊重学生为由,默许了他们的不规范行为。

学习系统中一旦生成了这些不规范的“快捷”方式,再去纠正就要费些周折。所以笔者以为,教师应从源头出发,从问题预设开始,优化设计,引导学生完善思维历程,规范学习路径。

一、 将问题延迟,经历多元表征

长期以来,学生形成了这样一种解题习惯:遇到一个问题时,首先想到的是怎么算,只关注问题的解决而不关注问题的表征。通过课堂观察,我们发现,当一个实际问题呈现在学生面前的时候,他们的心理指向是“求得结果”而不是分析数量关系。“问”驱使儿童迅速地“答”,让表征数量关系、探索解题路径的过程“缩水”了。

例如,“分数除法”单元中的一道例题(如图1),教材编写者意在用方程刻画已知数量与分率之间的对应关系,从而让学生根据最基本的分数意义来描述数量关系,建立分数乘法的数学模型。

如果从解决问题的角度来考量,用除法解与用方程解没有本质区别。但是从长远来看,这道例题的重点是引导儿童经历建立数量关系模型的过程,进一步体验方程思想对于分数实际问题的价值。然而,教材的良苦用心学生并不理解。列方程解应用题有比较规范的格式,需要设未知数,书写量大,颇费时间。学生不选择列方程,怎么办?硬性规定固然可以,但是学生脑海中留下的不是数学模型,而是不解和埋怨:本题数量关系简单,从问题入手,可以迅速锁定相关条件列式解决,为何要舍近求远?

怎样让学生在丰富表征方式的过程中向方程思想靠拢?经过思考,我们做了如下改进:让问题暂缓出场,只出示表示数量间关系的关键句“小瓶里的果汁是大瓶的■”,以此诱导儿童利用多种表征形式(口头的、图形的、文字或符号的)表征同一关系情境,让他们在读一读、画一画、写一写、议一议中,识别并建立起问题中的等量关系,继而合理利用“关系”来解决问题。因为问题滞后出现,学生的“得数情结”被弱化,画示意图、说关系式,进而加深了对基本的乘法关系式这一数学模型的理解。问题延迟出现,学生经历了对问题的多元表征的实际体验,他们领悟到:分数除法应用题不是新问题,分数应用题没有乘除法之分,有的只是等量关系式中已知数量和未知数量所在位置的不同,等量关系的本质构成是一样的。

再如,在运算定律的教学中,存在着一种认识上的误区:学习运算定律就是为了计算简便,这种片面的理解直接导致了学习行为的草率与盲目。例如有这样一道题:0.8×19+1.2×81,很多孩子因盲目“凑整”而错写成(0.8+1.2)×(19+81)。事实上,乘法分配律的本质是乘法意义的拓展和应用,是沟通乘法与加减法之间联系的一种数学模型。如果只重视引导学生研究规律的外形,特别是盲目追求算得简便,必然会忽视对规律内在本质的探究,导致学生对规律的实质体验肤浅。为此,我们必须把“如何简便”的问题搁置起来,在学生充分感悟算式特点的基础上,引导学生提出猜想、举例验证,从不同形式去表征发现:比如数形结合,借助直观丰富的表象去感悟乘法分配律的内涵;比如语言表征,c组(a+b)“分”成c个a加c个b;c个a加c个b“配”成c组(a+b),对“分配”二字做出个性化的解释;比如引导学生回顾长方形周长的两种算法等知识,既沟通了新旧知识的联系,又让学生经历“从一般到特殊”演绎论证的思维过程,使数学思维得到了提升。

二、 从源头提问,还原过程形态

我们不仅要把握学生的思维动向,考虑问题出现的时机,还要摸清学生的真实想法,提出与学生认知水平相适应的问题,否则会因为问题“急功近利”而让学生无暇关注过程。

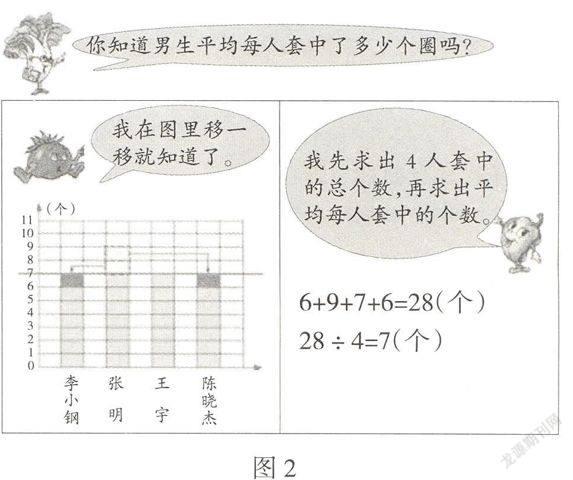

例如,关于“平均数”(如图2),长期存在的不良现象是重算法、轻意义,学生一味钟情于先求总数再平均分的方法,拒绝“移多补少”这种求平均数的基本方法。为什么呢?条形图上数据很明显地摆着,问题也在暗示“算”出平均每人套了多少个圈。因此,学生认定:“算”肯定比“移”快捷。

实际上,图中四位学生套圈的个数比较接近,非常适合运用移多补少的方法。所以,我们对例题进行了适度的改造:遮住条形统计图纵轴上的刻度,同时改变问题的提法:你能把男生套圈的个数“平均”一下吗?现在,直接的数据没有了,学生首先感知到的是高低错落的方块图,客观上营造了“移多补少”的氛围。在“移多补少”的过程中,学生的思维回到了“平均”意义的原点:“平”就是“拉平”,移多补少;“均”就是“相等”。将直接指向结果的可视条件“遮一遮”,凸显了平均数的本质特征,学生增强了过程体验,触摸到了知识本质。

也就是说,我们对问题做出改变,目的在于顺着学生的思维展开教学,让教学的指向与学生思维发展的进程合拍,这样学生就能在目标引领下一步步经历过程。

在教学中常常会出现这样的情况:某一个新知识学习之初,由于水平所限,学生愿意循着一定的道路艰难探寻,而一旦到了新知形成阶段,比如单元复习,学生往往会寻捷径直奔主题。

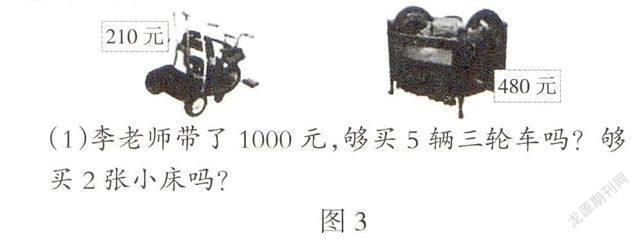

例如,在“乘法”单元复习中,有这样一道习题(如图3):

题目意图很明显:用估算预测,用计算验证。然而,此时学生已经掌握了笔算方法,还形成了一定的心算技能。读完题目,学生立即迫不及待地动笔算起来。试想:结果已呼之欲出,学生怎么可能视而不见“舍近求远”地先估后算呢?对此,我将三轮车和小床的价格表示为21元和40元,因为情境提供的数据具有不确定性,“逼”着学生自觉选择估算策略。学生在实际运用中体验到用估算解决问题的实用性和便捷性,自觉选择了先估后算的方法。

三、 有意识追问,拓展思维空间

如果学生在思考过程中缺乏深度,对事物的分析、认识只停留在某一个层面,主要原因就是教师的课堂提问没能扣准学生思维的特点。所以,学生思维的深入需要教师有意识地追问和引导,通过对问题价值的发掘,帮助他们在更高层次上展开有根据的思考。

例如,教材“认识比”中的一道习题(如图4)。

结合图片和文字说明,不难确定每一种溶液当中“洗洁液”与“水”的比。因此,括号内的文字纯属画蛇添足。基于这些考虑,我们重新设计了问题:一是隐去括号内的文字注释,让学生到图中去“检索”哪个是洗洁液,哪个是水,在自我选择中强化对前项、后项的感知与鉴别,加深对比的意义的认识;二是把卡通猫提出的问题改成:四幅图中洗洁液并不相等,可是为什么都用“1”来表示呢?引导学生感悟每个比当中前项与后项相互依存、对立统一的关系。

再如,许多教师在探索平行四边形面积计算公式的过程中,往往对数方格这一活动不太重视,认为它繁琐,耗费时间,而实际上,在数方格的不同方法的反馈中,学生感受到只有将图形左边的三角形整体移到右边,才能方便地看出图形中包含了多少个面积单位,这就是“割补”转化的理论基础。所以,课堂上我适时呈现方格图,再移入平行四边形,在学生反馈数方格方法的过程中,我不但问“有多少个方格”,还进一步追问“有没有更好的数法?”这样设问使全体学生潜移默化地感受到了转化的思想,使“沿着高剪开”成为理所应当的需要。

“抄近路”的做法虽然可以省时、省力,但是它同时也省略了最有价值的探索过程。所以从长远来看,它不是走向成功的捷径,而是使思维陷入停滞的迷途。问题是数学的心脏,问题设计应该扣准学生思维的起点,引发学生主动思维的发生,使学生思维深刻地发展。

【责任编辑:陈国庆】