大学生问题发现过程的思维特点

摘要 用团体实验考察大学生在生活与科学两个领域中问题发现过程的思维特点。620名大学生参与实验,从问题数量、思维产品、思维层次、思维开放性和思维品质等维度对问题评分。结果显示:(1)不同年级与性别大学生发现问题的整体思维水平相当,男生在思维层次与精致性上占优,态度对问题发现有影响;(2)问题思维评分的领域差异显著;(3)依据问题发现思维的差异可将大学生分为能力强与弱两个类别;(4)大学生发现的大部分问题涉及中等偏下的思维水平。

关键词 问题发现,思维特点,大学生,团体实验。

分类号 B842.5

1.引言

自从人类文明开始以来,许多不可解释的现象就一直吸引着人们的好奇与思索。发现问题是人类探索和认识未知世界的第一步。问题发现的重要性很早就得到了学者的认同,Einstein和Infeld(1938)就指出,“问题发现比问题解决更加重要。解决问题可能只需要一个数学或者实验上的技巧。但是,发现新的问题、新的可能性或者以新的角度重新审视已有问题,则需要丰富的想象力,它标志着科学的真正进步。”

学者们从多个角度界定了问题发现。Greeno(1978)把问题发现过程描述为,有助于个体理清问题结构,确定问题空间的限制条件,从而最终详细描述出待解决问题的过程。Hayes(1981)指出,当起始状态与想要达成的目标状态之间存在差距,而又不知道用什么方法来跨越这个差距时,个体就有了问题。Jay与Perkins(1997)提出,问题发现包括构思与想象情境中可能的问题或问题形式,定义与组织真实的问题陈述,定期评估所形成问题的质量,并不断地重新构建问题。邵惠靖(2001)认为,问题发现是指个体对内在心理或外在环境中的矛盾、困难、新奇或一般事件,设定不同于其起始状态之目标状态的过程。综上笔者认为,问题发现是在解决一个已清晰呈现的问题之前经历的所有活动、过程和事件,是为一个不理想的起始状态设置相对理想的目标状态的过程。

问题发现过程离不开思维活动的参与。Mack-worth(1965)在谈到问题发现与问题解决的区别时指出,问题发现主要依赖思维方法,而问题解决主要依赖实验方法。Dillon(1988)指出,问题是思维过程的模拟,显示了个体的思维深度。Arlin(1977)认为,思维产品的水平可以代表问题发现的抽象化程度,并体现个体加工和组织信息的方式。Chand和Runco(1993)则以80位大学生为研究对象,考察问题发现与发散性思维关系。结果发现,问题数量与发散性思维的流畅性显著相关,问题独特性与发散性思维的流畅性和变通性显著相关。Runco(1994)提出,在问题发现过程中,需要用到联想、寻找抵触、形成假设等思维活动。可见,思维在问题发现中起到重要作用。此外,与问题发现相关的理论模型,大多与思维相关。Arlin(1976)在问题发现认知过程模型中,借鉴吉尔福特三维智力结构理论中思维产品的六个类别作为对问题的分类方式,并指出问题发现是由抽象程度较低的问题向抽象程度较高的问题发展。Hoover和Feldhusen(1994)的问题发现假设成分模型包含四个成分,其中涉及了思维技巧和元认知策略。林沂升(2003)在科学问题发现的思维过程模型中指出,问题发现过程涉及六种思维方式,分别是分析、演绎、类比、归纳、重组和评鉴思维。Reiter-Palmon和Robinson(2009)在问题发现心智过程理论中提出,问题建构涉及五个心智操作:由情境信息引发问题线索、激活表征、审查表征、选择元素和重组元素,其中审查、选择和重组等操作均与思维有关。

已有对问题发现活动的思维研究多做思辨性或单一性地探讨,缺乏对思维层次的分类考察和系统分析。比如Runco和Okuda(1988)对青少年问题发现能力的考察,只关注了问题发现与发散性思维的关系。Sapp(1997)研究艺术教育中,问题参数设置对学生完成问题发现式创作任务的影响,但其对参数的分类和对影响效果的判断都是基于观察和经验总结,缺乏实验支持。此外由于研究的人数偏少,难以概括出具有普遍性的思维特征,也无法比较人口学差异。比如在Hoover和Feldhusen(1990)探讨高智力学生科学问题形成能力的研究中选取了89名被试。Brinkman(1999)研究大学生问题发现类型和创作风格对音乐作品创作的影响时,对32名学生做考察。林沂升(2003)在以研究生与小学生为个案进行科学问题发现的思维模式考察时,仅选择了2位研究生与6位小学生。

因此,本研究拟基于对思维的多维分类,在较大量的被试中考察问题发现的思维特征。为便于表述,本研究将问题发现过程中的思维活动简称为“问题发现思维”。大学生的问题发现主要涉及生活和科学两个领域,陈丽君、张庆林、蔡治等人(2006)的研究显示,个体问题发现能力的领域差异显著,因此本研究也将对比这两个领域中问题发现思维的差异。综上,本研究采用团体实验的方法探讨大学生在生活和科学领域中的问题发现思维状况。

2.研究方法

2.1 实验设计

实验采用单因素被试内设计,该因素(问题领域)分为生活领域和科学领域两个水平。因变量为问题的思维评分,包括问题数量(思维流畅性)、思维产品、思维层次、思维开放性和思维品质等五个维度。研究设想,不同年级和性别的大学生发现问题的思维评分没有差异,在不同领域中问题的思维评分存在差异。大学生的问题发现思维能力有高低之分,大部分问题涉及的思维属于中等及以上水平。

2.2 被试

团体实验的被试为大学生647人,分别来自华南理工大学、暨南大学、华南师范大学和广东技术师范学院等四所高校。在收回的647份答卷中,剔除27份废卷,有效答卷占总数量的95.83%。有效被试人数为620人,其中男生302人,女生318人;一至四年级学生人数分别为111,240,170,99人;被试最大年龄27岁,最小年龄18岁,平均年龄20.82岁。

2.3 材料

适当的情境材料对于引导与激发大学生的问题发现思维非常重要。在材料设置上,参考了台湾学者邵惠靖(2001)和林沂升(2003)的设计。从网络中收集了数十篇候选材料,根据专家建议结合本研究的特点筛选并整理出生活与科学领域的情境备选材料各5段。请20名大学生从难度、启发性和熟悉性等三个方面对材料进行5点评分,选择了其中启发性较强(平均得分分别为3.25,3.30)、难度(3.40,4.30)与熟悉性(3.30,2.45)适中的材料各一段作为正式实验材料。生活领域的材料描述了一件能够随温度升降而变换形状的“善解人意”的衬衫,科学领域的材料讲述了对外星生命是否存在的探索,材料本身均不具有任何现成的矛盾和错误。材料的具体内容见附录1。

2.4 程序

实验采用书面方式进行集体施测,测试时间为20分钟。

2.5 问题的评价标准

在制定问题评价标准时,借鉴了Torrance(1963)和Guilford(1959)等学者对思维的评价。结合本研究的具体情况和大学生的认知特点,考虑从多个思维角度对问题进行评分。(1)问题数量,指被试在一个情境中所发现的问题总数量,体现了思维的流畅性。(2)思维产品评分。借鉴Arlin(1976)的研究,以Guilford(1959)的思维产品分类来评价问题,对每一类问题分别赋予不同的分值,单元、门类、关系、系统、转换和蕴涵问题分别记1-6分,思维产品评分就是一个被试的所有问题在思维产品上得分的平均数。(3)思维层次评分。参考杨小洋、申继亮和崔艳丽(2006)的观点,从思维层次的角度把问题分类为事实性、推论性、综合性和评价性问题等四个等级,并分别记1-4分,思维层次评分就是一个被试的所有问题在思维层次上得分的平均数。(4)思维开放性评分。借鉴Brinkman(1999)和邵惠靖(2001)的观点,依据问题的开放程度进行分类,包含验证性问题和发现性问题两类,验证性问题指已对目标状态做出明确假设,只需用“是”或“否”作答的问题;而发现性问题是指不能仅用“是”或“否”作答,而必须寻求特殊答案的问题。(5)思维品质评分。参考陈丽君、张庆林和蔡治(2006)的研究,从变通性、深刻性、精致性、新颖性等四个思维品质方面进行评价,每一个维度的满分为5分。具体评分细则见附录2。

对问题评价进行了评分者一致性检验,随机抽取15份答卷并各复印两份,由研究者与两位心理学硕士生根据评分细则进行独立评分。三位评分者的一致性系数范围为0.775-0.995,这是比较理想的信度范围,说明所制定的评价标准有较清晰的界定和良好的操作性。之后,由研究者一人对其余答卷进行评分。

3.研究结果

运用SPSS17.0统计软件对数据进行统计分析处理。

3.1 问题思维评分的描述统计

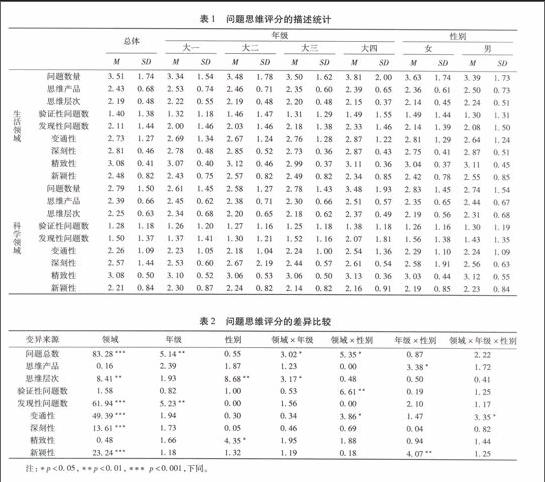

按照不同的领域、年级和性别,对问题在各思维维度的评分进行分类统计,结果见表1。

3.2 问题思维评分的差异比较

以领域、年级和性别为自变量,问题在各思维维度的评分为因变量进行方差分析,结果见表2。由表1和表2可知,在思维层次上,科学领域评分高于生活领域,在问题总数、发现性问题数、变通性、深刻性和新颖性上生活领域的评分均高于科学领域。在问题总数和发现性问题数上,年级差异显著,多重比较显示,在这两个指标上四年级均高于一、二、三年级,其F值分别为F(1,3)=1.34,p<0.05;F(1,3)=1.23,p<0.05;F(1,3)=1.01,p<0.05;F(1,3)=1.03,p<0.05;F(1,3)=1.07,p<0.05;F(1,3)=0.70,p<0.05。男生在思维层次和精致性上的得分均高于女生。

在问题总数和思维层次上,领域与年级交互作用显著。简单效应检验表明,在问题总数上,四个年级均是生活领域高于科学领域,F(1,616)=22.61,p<0.001;F(1,616)=73.67,p<0.001;F(1,616)=33.49,p<0.001;F(1,616)=3.96,p<0.05。科学领域的问题总数存在年级差异,F(3,616)=9.51,p<0.001;多重比较显示,四年级学生高于一、二、三年级F(1,3)=0.87,p<0.05;F(1,3)=0.90,p<0.05;F(1,3)=0.70,p<0.05。在思维层次上,四年级学生在科学领域高于生活领域F(1,616)=10.29,p<0.001。在科学领域的思维层次评分上年级差异显著F(3,616)=3.42,p<0.05;多重比较显示,一、四年级高于二、三年级F(1,3)=0.14,p<0.05;F(1,3)=0.17,p<0.05;F(1,3)=0.17,p<0.05;F(1,3)=0.20,p<0.05。

在问题总数、验证性问题数和变通性上,领域与性别交互作用显著。简单效应检验表明,在问题总数上,男生和女生均是生活领域高于科学领域F(1,618)=47.75,p<0.001;F(1,618)=77.55,p<0.001。在验证性问题数上,女生在生活领域高于科学领域F(1,618)=7.31,p<0.01。在变通性上,男生和女生在生活领域均高于科学领域F(1,618)=25.94,p<0.001;F(1,618)=46.17,p<0.001。

在思维产品和新颖性上,年级与性别交互作用显著。简单效应检验表明,在思维产品上,女生年级差异显著F(3,612)=4.95,p<0.01;多重比较显示一、四年级高于二、三年级F(1,3)=0.49,p<0.05;F(1,3)=0.39,p<0.05;F(1,3)=0.45,p<0.05;F(1,3)=0.35,p<0.05;二年级男生高于女生F(1,612)=15.02,p<0.001。在新颖性上,二年级男生高于三年级F(3,612)=3.77,p<0.05;F(1,3)=0.52,p<0.05;二年级和四年级均为男生高于女生F(1,612)=8.14,p<0.01;F(1,612)=5.79,p<0.05。由于三阶交互作用关系较复杂,本研究不对其做具体分析。

3.3 大学生问题发现思维的聚类分析

用聚类分析的方法,按照问题发现思维能力的差异将大学生进行分类。在聚类分析中,将不使用运算后的综合性指标,如思维产品、思维层次评分等进行考察,而是直接使用各个原始指标,如单元、门类、关系等,思维品质方面使用总分而不是平均分,参与聚类的指标共17个。采用K均值聚类分析的结果显示,当把被试聚为两类时,显著的指标数最多(15个)。因此,把被试区分为两个类别是适当的。为了直观地比较聚类后两类被试之间的思维差异,表3中列出了在各个思维指标上两类被试的差异比较。

由表3可知,在除系统和蕴涵之外的15个指标上,第一类被试的得分均显著高于第二类被试。因此,可以把第一类被试看作问题发现思维能力强者,共194人,占全体被试的31.29%;而第二类被试则是问题发现思维能力弱者,共426人,占全体被试的68.71%。

3.4 大学生问题发现思维的类型差异

针对三类思维评价指标,即思维产品、思维层次和思维开放性中被试的整体表现,进行思维类型上的差异分析。表4列出了大学生在以上三个思维指标中,发现各类问题的比例。此表可以直观显示大学生发现的哪类问题多,哪类问题少。

用配对样本t检验对上述三个思维指标内部的各个类别之间进行差异比较,结果表明,除了思维产品指标的“系统”与“转换”之间差异不显著外,在其余各个类别的两两之间均存在显著差异。由表4可知,在思维产品维度上,大学生提出门类问题最多,占到一半以上,而最高层次的蕴涵问题比例不到1%。在思维层次维度上,推论性问题最多,占到一半以上,评价性问题最少,近4%。在思维开放性维度上,大学生提出的发现性问题数量多于验证性问题。

4.分析与讨论

4.1 问题思维评分的差异比较

4.1.1 领域差异

在不同领域,问题的思维评分表现出显著差异。所有大学生在发现性问题数和思维品质的各个方面,如流畅性(问题总数)、变通性、深刻性、新颖性等,以及女生在验证性问题数上,均是生活领域高于科学领域。李耀俊(2001)指出,发现问题显示了学生的思考过程和性质以及对概念的理解水平。赵伶俐和黄希庭(2002)的研究发现,对材料理解程度的提高,能够有效促进创造性思维作业成绩的提高。个体对情境材料的认识和理解程度对其在思维品质上的表现有积极影响。理解越全面、深刻就越可能发现更多数量和更高品质的问题。相对于科学领域比较晦涩难懂的描述来说,生活领域对“衬衫”的介绍更加通俗有趣、容易理解、贴近日常生活,更有利于学生的深入理解,这可能是造成问题思维品质差异的主要原因。

在体现逻辑性和系统性的思维层次评分上,科学领域更占优势。相对于生活领域材料的通俗易懂和观点明确来说,科学领域的材料包含了一些科学术语,论点的阐释更加隐晦、深奥。但同时,该材料的内涵也更加丰富、复杂。张庆林和杨雄(1997)的研究指出,与抽象材料相比,具体的任务材料并不能对思维产生促进作用。陈丽君、张庆林、蔡治等人(2006)的研究显示,抽象的材料呈现方式更有利于高层次问题发现思维的产生。可能正是由于科学材料的抽象性与复杂性激发了被试更多的关联、类比、整合和评价思维,以致在思维层次上表现更佳。

问题发现的领域差异给我们两方面的启示。其一,问题发现不是简单的无中生有、随心所欲的过程,低层次的理解只能产生低水平的问题。只有对一个领域有充分和深刻的认知,才能发现高质量的问题。其二,材料本身的内容和形式对激发问题发现思维非常重要。并不是材料越简单、明确,就越有利于问题发现。一个多层次和多维度叙述的复杂材料,也许更能引发高层次的系统性和评价性思维。同时,也体现出不同领域问题发现的特殊性,这一点与创造力的特殊领域性类似(Hoover & Feldhusen,1990)。

4.1.2 年级差异

由于绝大多数大学生年龄在18-25岁之间,智力发展处于比较稳定的阶段(彭聃龄,2001),因此本研究设想年级差异不显著。研究结果显示,在问题总数和发现性问题数上,四年级均高于一、二、三年级。在科学领域的思维层次评分以及女生的思维产品评分上,均为一、四年级高于二、三年级。整体来看,大四学生在问题发现思维上表现出明显优势,这是否说明他们的能力更强呢?

为此,分析了四年级学生的构成情况,发现他们部分来自一所“211”重点大学。据委托做团体实验的老师介绍,为了让学生更认真地完成答卷,他事先告诉学生这次测试要记为平时成绩(其余被试没有被如此告知)。也许这批学生的更好表现不是由于他们的能力更强,而是由于态度更认真。为了考察对“态度”影响力的设想,把四年级学生中属于上述班级的学生数据删除,重新进行方差分析。结果显示,在所有指标上均不存在显著差异。该设想得到了验证。这个意外的状况,印证了Getzels和Csik-szentimihalyi(1976)的研究结果,即对问题发现的态度与问题质量之间呈显著正相关。此外,大一学生在思维层次和思维产品上的表现好于二、三年级,也可能是出于态度的原因。这在本实验的废卷剔除中,可以得到印证。本研究把在任一情境中没有发现任何问题的答卷作废,因为无法判定学生是不会做,还是不愿做。在27份废卷中,没有一份大一学生的,这也间接反映出一年级学生可能更加认真。

4.1.3 性别差异

本研究设想,男女生在问题思维评分上是大致相当的,但各有其优势项目。结果显示,男生在思维层次和精致性上的得分高于女生;在思维产品评分上,二年级男生高于女生;在新颖性上,二年级和四年级均为男生高于女生。虽然男女生在大部分指标上都不存在差异,但在有差异的项目上均是男生占优势,这一点与事先的设想不一致。

关于能力的性别差异研究,科学家们得出的结论往往有所差异。比如Hoover与Feldhusen(1990)以及林沂生(2003)的研究均显示,男女生在问题发现能力上不存在差异。申继亮、师保国(2007)和张景焕、张广斌(2004)的研究却支持,男生在创造性思维的一个或多个层面优于女生。思维层次体现了思维的关联性和系统性,男性的思维更加严密,逻辑性更强可能使得他们在这方面表现出优势。精致性与对问题的细致、准确描述,以及修饰语或专有名词的使用有关。通常我们会认为女性比男性更加耐心细致,但本研究结果却恰好相反,这反映出对性别特征的某些刻板印象可能存在偏差。此外,对具体数据的考察发现,女生在问题总数、发现性问题数、验证性问题数及变通性上得分比男生更高,但没有达到显著水平。也就是说,男女生均在部分项目上占优,只是男生的优势部分有显著性表现。因此,总体来看,男女生的表现是各有优势的。

4.2 大学生问题发现思维的聚类情况

通过对所有大学生问题思维评分的聚类分析,可以把大学生分为两大类别。在对比的17个指标中,第一类大学生在15个指标上的得分均高于第二类,在其余两个指标上两类学生差异不显著。该结果说明,本研究使用的实验材料可以对大学生的问题发现思维能力进行区分。问题发现思维能力强的学生约占总人数的三分之一。这说明从总体上看,擅长问题发现思维的学生并不太多。这与很多学者的研究一致。王凯虹(1999)考察了高中生在语文阅读中的质疑能力,结果显示经常独立发现问题的学生仅占10.51%。Christine和Kayalvizhi(2002)对39名小学六年级学生的考察显示,只有11.7%的学生能够按照要求发现开放性科学问题,大部分问题是基于总体知识和宽泛主题提出的。

这可能与传统教育重视学生的问题解决能力而忽视问题发现能力有关。虽然问题发现的重要性很早就得到认可,苏联教育家苏霍姆林斯基就说过,“提出一个问题,胜于解答十个问题”。但学校对学生问题发现能力的培养还非常不足。Durkin(1979)发现,在她所观察的4469分钟4年级阅读教学中,教师只花了20分钟来引导学生发现问题,而几乎所有的教学时间都用来询问和解答问题。Dillon(1982)认为,美国的大部分高等教育机构只训练研究生如何开展研究,但却忽视了对学生选择和形成问题的训练与指导。宋振韶(2003)指出,在课堂中,学生提问是比回答问题、参与讨论等更高层次的认知卷入形式,但教师却没有给学生提问留出应有的空间。卢正芝和洪松舟(2010)认为,教师掌控着课堂提问话语权,很少甚至从未自觉思考过如何使学生敢问、愿问、善问,学生的问题意识得不到培养。因此,在学校教育中,应该更加重视对学生问题发现能力的培养。

4.3 大学生问题发现思维的类型差异

本研究设想,大学生发现的大部分问题会涉及中等及以上的思维水平。研究结果显示,在思维产品的六个类别中,属于低等思维水平的单元与门类问题占63.77%,属于中等思维水平的关系与系统问题占31.53%,属于高等思维水平的转化与蕴涵问题仅占4.64%。在思维层次的四个类别中,属于低等思维水平的事实性和推理性问题占70.98%,属于中等思维水平的综合性问题占24.94%,属于高等思维水平的评价性问题仅占4.07%。大学生在问题发现思维上的表现没有预期中理想,大部分问题涉及了中等及以下的思维水平。邵惠靖(2001)对台北初三学生数学问题发现能力的研究表明,学生提出的关系性问题最多。杨小洋、申继亮和崔艳丽(2006)对169名初一到高二学生的研究表明,学生提问频次由多到少依次为推论性、评价性和事实性问题。这与本研究的结果基本一致。在两个维度中,比例最大的分别是门类和推理性问题(均在50%以上),这两类问题反映的思维水平都是偏低的,体现的是比较简单、直接的思维类比和推论。而在反映系统性、深刻性与批判性等高水平思维的转换、蕴涵和评价性问题上,比例均不到5%,说明大学生在问题发现过程中不善于运用高水平、高层次的思维。这也从另一个方面反映出当代大学生的问题发现思维能力还有待进一步地培养和开发。林沂升(2003)的研究显示,研究生在科学问题发现过程中所使用的思维方式相当全面,思维类型多样化且会使用评价思维。研究生比大学本科生的思维更占优,一方面,可能由于研究生本身的思维水平更高,另一方面,也可能与林沂升的研究只考察了两个被试,不具有更广的代表性有关。

在体现大学生思维品质的流畅性、变通性、深刻性、精致性和新颖性五个维度上,大学生的平均得分依次为3.15,2.50,2.69,3.08,2.35。其中,流畅性指发现问题的总数量,变通性指发现问题的类别数量。整体来看,大学生发现问题的总数量比较少(每一个场景平均3.15个)。陈明其、雷启华、陈明伦(2004)认为,问题情境符合学生的认知心理和特征,有助于提高学生独立思考和发现问题的能力。Watts,Gould和Alsop(1997)认为,高水平的自发问题可能是代表兴趣的指示剂。郑青义(2009)指出随年龄增长,学生越来越不愿意积极主动提问。问题数量不多可能与学生的认知能力,以及任务的吸引力、趣味性、态度和年龄增长有关。相对问题总数量而言,问题的类别数较多,即平均1.26个问题中,就有不同类别的问题,说明大学生的提问比较发散,涉及不同类别内容的问题。后3个维度均为5分制评分,大学生的得分在2-3分左右,这也是一个中等水平的分数,体现大学生整体问题发现的思维品质是处于中等水平的。其中,在体现描述问题详细、准确、精细和修辞程度的精致性上,得分超过3分,表现得最好,说明大学生的语言表达和陈述能力较好。但在体现思维独特性和创新性的新颖性指标上,得分最低,仅2.35分,这与很多学者对大学生创新能力的评价一致。赵瑞芳、盛国军和李彦(2007)对山东某高校1000多名学生的调查显示,大学生创新意识和创新能力不足,创新成果少。李杨帆和朱晓东(2011)认为,大学生普遍存在科研创新能力欠缺、创新动力不足等问题。说明大学生在问题发现的新颖性、独创性方面还有所欠缺,是问题发现中较薄弱的环节,也是需要培养的重点。

5.结论

本研究条件得出如下结论:(1)大学生发现问题总数量偏低,问题大多涉及中等及以下的思维水平。(2)不同年级与性别大学生发现问题的思维水平整体相当,态度对问题质量有影响。问题发现思维的领域差异显著,体现出问题发现的特殊领域性。(3)依据问题发现思维差异可将大学生分为能力强与弱两个类别,说明本研究测试题目可以对大学生的问题发现能力强弱进行鉴别。