自我效能、可雇佣型心理契约与谏言的关系

相飞 刘兵 李嫄

摘要 对26家中小高科技企业426名研发人员进行问卷调查,探讨了自我效能与谏言的关系,以及可雇佣型心理契约的作用。PLS-SEM分析结果表明:(1)自我效能对可雇佣型心理契约各维度、谏言具有显著的正向影响;(2)可雇佣型心理契约的“角色外技能提高”和“知识和技术补充”两个维度对谏言具有显著的正向影响,并在自我效能与谏言之间起部分中介作用;可雇佣型心理契约的“职业修养和生涯发展”维度对谏言的影响不显著,其在自我效能与谏言之间也不起中介作用。

关键词 谏言,自我效能,可雇佣型心理契约,研发人员。

分类号 B849:C93

1.引言

中国正经历着前所未有的转型时期,受全球经济结构调整的冲击,市场竞争愈加激烈,复杂多变的运营环境不断挑战企业的决策与创新效能。在这种情况下,单纯依靠领导者的智慧显然已无法解决企业面临的所有问题。因此,能否充分调动研发人员的积极性,促使其来为企业的运转献计献策,成为事关企业效果的一个重要问题。Detert和Trevino(2010)的研究明确指出,“谏言(voice)”这门语言艺术有助于企业的决策效能、流程再造及核心竞争力打造。然而在中国情境下企业具体的管理实践中,主动进谏不但鲜见,即便被征询意见时,员工也多随声附和。那么究竟如何才能激发企业中研发人员“知无不言,言无不尽”呢?

谏言是员工自发地表达与工作相关的想法或意见的一种富含挑战性与改进导向的建设性行为,是个体因素主导下对外界影响源的反应和解释(Detert& Trevino,2010)。Edmondson(2006)认为,具备某些特征的员工更易谏言,并从“工作态度、个体特质”两个视角进行了探讨。相对于前者而言,后者更具稳定性,且积极的个体特质易诱发乐观的心理知觉,进而促使个体“破茧”转而吐露心声。如较低自我效能者而言,高自我效能者更具乐观的心理预期和积极的工作定位,进而更易谏言。此外,从谏言的本质来看,唯有具备了充分的自我效能,才会有信心和勇气挑战充满风险的角色外行为。Van Yperen(1998)发现,低自我效能者往往受制于较大的心理束缚和消极预期,以至于不愿冒险而拒绝谏言。相反,高自我效能者多拥有完成某项任务的胜任力,坚信自己能够成功进而付诸努力。如研发人员多具较高的自我效能,该信念促使其油然而生一种“主人翁”精神,从而更支持企业(Judge & Bono,2001)。Wood等(1998)运用计算机模拟方法也得出知识型员工的自我效能与角色外绩效呈正相关(r>0.7)。鉴于此,本研究假设,企业中研发人员的自我效能能够预测其谏言。

基于工作特征模型的三个关键心理状态,个体对环境和事件的正向认知与评价通过影响其内在动机的途径,产生其积极的行为倾向。这种蕴含了复杂因素的认知与评价系统仿佛一只“黑箱”,心理契约作为员工一组织关系的理论分析框架,提供了揭示其内在作用机理的钥匙。心理契约是介于员工与组织之间隐性的期望和信念,是一种个体心理属性,反映了员工和组织关系的价值取向(Cullinane &Dundon,2006)。如今,后金融危机与知识经济的时代交融迫使传统雇佣关系逐渐被无边界、动态的新型员工-组织关系所取代,从而导致员工可雇佣性技能的开发成为员工与组织之间新型心理契约的重要禀赋。这种可雇佣性技能的提升及新型心理契约的构筑正是满足研发人员对提高自身资质水平与创新能力的期望的组织关系基础。因此,与其说心理契约是联结研发人员与企业间的心理纽带,毋宁说可雇佣型心理契约(employability psychological con-tract)是解读彼此间关系的有效途径。可雇佣型心理契约建构的基础是可雇佣性,对此国外学者常以胜任力来估计并发现,此二者不仅具有同质性,而且可雇佣性技能是可雇佣性的操作化指标,能够测度可转化为现实生产力的核心技能,主要包括个体特质和生涯、社交能力、知识和技术(Van Buren & Har-Ty,2003)。国内学者基于胜任力KSAO(knowledge,skill,ability,other characteristics)模型,将知识、技能、发展潜力及相关个体特质划定为可雇佣性与可雇佣性技能的交集,并认为后者是考量前者的有效工具(谢晋宇,宋国学,2005)。由此推论,可雇佣型心理契约由“职业修养和生涯发展、角色外技能提高、知识和技术补充”三个核心面向构成。

自我效能可能影响可雇佣型心理契约。这是因为,可雇佣型心理契约禀赋了可雇佣性的“职业体验和发展、人际社交、知识和技术”三项核心要素,构筑起员工与组织问的新型心理图式。就其影响因素而言,自我效能通过调节价值观系统使个体产生对处于某情境中运用可利用资源以完成特定任务的知觉,这种知觉又导致对自我效能的预期,该预期又决定了执行特定任务的决策抉择、动机性努力、促进性思维模式等,进而主导心理图式(Bandura,1977)。Robertson和Sadri(1993)发现,个体特质与工作态度显著相关,稳定的特质属性对工作态度具有较持久的导向性。Lauschruger和Shamian(1994)也证实,自我效能可预测知识分享、帮扶助人、努力投入等组织公民精神及工作体验。鉴于此,本研究假设,企业中研发人员的自我效能能够预测其可雇佣型心理契约三个维度。

迄今为止,国内对可雇佣型心理契约的研究尚处于理论分析阶段,基于此分析模式对研发人员个体特质与组织行为间关系的经验证据尤为匮乏。鉴于自我效能是个体对自己具有组织和执行实现特定目标之能力的信念,尤其强调个体所具备的主观能动性(Bandura,1977),因此自我效能具有预测心理感知及其效应的可能性。Judge和Bono(2001)提出,自我效能与高组织自尊、内控型倾向高度相关。Raja等(2004)又发现,具有高组织自尊、内控型倾向的员工更重视关系型心理契约。由此推论,自我效能对关系型心理契约具有预测作用,加之关系契约导向者往往构建起有利于自己的社会网络,这将有助于增进其自我效能的行为效应。如前所述,技术革新和产品创新的市场环境既对企业的运营效能提出了更高的要求,也考验着研发人员的可雇佣性,致使其在重视企业“可雇佣型心理契约”这一蕴含了传统关系型心理契约内涵及新型员工-组织关系特征的同时,不断完善角色外能力、知识和技术、职业修养和资质等可雇佣性技能,从而进一步坚实自主努力动机及其效应。此外,研发人员倾向于肯定自己的判断力和价值取向,故而期望施展才能,而谏言正是展现自我的契机。鉴于此,本研究假设,企业中研发人员的可雇佣型心理契约三个维度能够预测其谏言。进而推论,可雇佣型心理契约三个维度能够中介自我效能和谏言的关系。

基于以上分析,本研究选取中小高科技企业研发人员为研究样本。这是因为,该类企业作为中国国民经济的重要引擎,不仅是区域经济发展的关键增长点,还创造了大量就业机会和技术创新成果,其决策与创新效能对中国经济增长的重要作用已日臻成为理论界和实践界关注的焦点;而研发人员作为该类企业自主创新的生力军,其谏言效果则是该类企业决策与创新成败的重要影响因素。由此,探寻中国情境下该类企业研发人员的自我效能、可雇佣型心理契约与谏言之间的关系,有助于丰富自我效能和心理契约理论,并为谏言管理提供有益启示。

2.研究方法

2.1 被试

本研究的问卷来自于北京、天津、河北、辽宁、山东、浙江、福建、广东等地26家中小高科技企业的研发人员。共发放问卷610份,实际回收553份,因数据的缺失和问卷的无效剔除,最终有效样本量为426份,有效回收率为69.8%。整体样本数据显示,不同统计特征的各层次被试分布较均匀。其中,男性占62.8%;大专占29.6%,本科占59.1%,硕士以上占11.3%;25岁以下占19.5%,26岁~30岁占30.8%,31岁以上占49.7%;年资2年以下占30.2%,3~5年占38.75%,6~8年占17.1%,9年以上占14%;电子业占21.6%,通信业占18.7%,软件业占25.3%,医药业占11.4%,环保业占12.3%,新能源业占10.7%。

2.2 研究工具

自我效能问卷参考张建新和Schwarzer(1995)的研究成果,确定了由“人际沟通”、“问题解决”和“技能掌握”三因素构成的16个题项。全部题项采用Likert7级量表测量,其中1代表“非常不符合”,7代表“非常符合”。本研究中,三因素内部一致性α系数分别为0.701、0.719和0.693,问卷内部一致性α系数为0.748。

谏言问卷借鉴Van Dyne和LePine(1998)开发的员工谏言问卷,确定了单因素构型的5个题项。全部题项采用Likert7级量表测量,其中1代表“非常不符合”,7代表“非常符合”。本研究中,问卷内部一致性α系数为0.617。

可雇佣型心理契约问卷汲取了国内外成熟问卷(Kickul & Lester,2001;George,2006;郝喜玲,陈忠卫,2012),确定了由“基于职业修养和生涯发展”、“基于角色外技能提高”和“基于知识和技术补充”三因素构成的13个题项。在题项前标注,要求被试填答对企业可雇佣性责任和义务的感知度。全部题项采用Likert7级量表测量,其中1代表“非常不重要”,7代表“非常重要”。本研究中,三因素内部一致性α系数分别为0.871,0.834和0.713,问卷内部一致性α系数为0.899。

2.3 统计方法

Chin(2010)提出,相比基于极大似然估计的协方差分析法CBSEM而言,新一代结构方程模型技术——基于偏最小二乘回归的方差分析法PLS-SEM具有可准确评测含近千个测量指标的复杂模型、对样本规模低苛刻性、不要求样本的正态分布等优势。鉴于本研究采用跨地域、多时点的随机抽样方式,样本数据难以满足规模区间、正态分布及最大似然估计要求,故选取基于PLS的SmartPLS 2.0软件进行实证检验,并运用SPSS 19.0软件进行统计分析。

3.结果与分析

3.1 数据同源偏差检验

由于每份问卷的所有题项均由同一被试填答,这种从单一被试取得所有信息的调研数据难免出现同源偏差问题。为弱化其影响,本研究根据Podsa-koff和Organ(1986)的建议,首先在研究设计阶段,严格把控问卷收发和填答过程的调查匿名性,在每份问卷上注明“答案无对错之分”,尽量使用清晰易懂的语言,并采用反向用语以突破惯性思维定式;其次在统计方法上,按照Harman单因子检测法对问卷所有题项一并做未旋转的因子分析,结果析出7个因子,且第一个主成分的方差贡献率为24.1%,未占多数,表明同源偏差问题并不严重。

3.2 效度检验

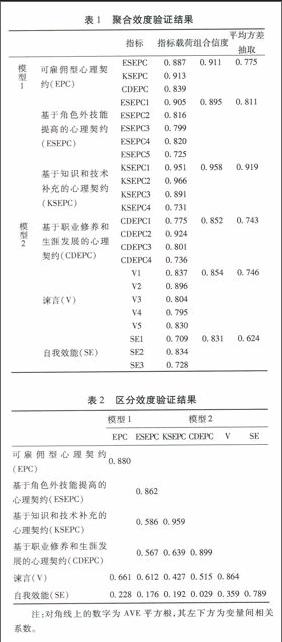

按照PLS-SEM验算原则,需进行聚合效度和区分效度检验。先以可雇佣型心理契约为基础。构建起包含自我效能和谏言的结构方程模型1,再将可雇佣型心理契约三个维度、自我效能及谏言一并构建起结构方程模型2,分别对两个模型进行测量模型的效度检验。表1表明,各指标载荷大于标准经验值0.7,组合信度(composite reliability,CR)大于标准经验值0.7,平均方差抽取(average variance ex-tracted,AVE)大于标准经验值0.5,因此聚合效度得到验证。对于区分效度检验,本研究采用Fornell和Larcker(1981)的判别方法,要求各潜变量的AVE平方根大于其与其他潜变量间的相关系数。表2显示,检验结果满足此要求,因此区分效度也得到验证。

3.3 假设检验

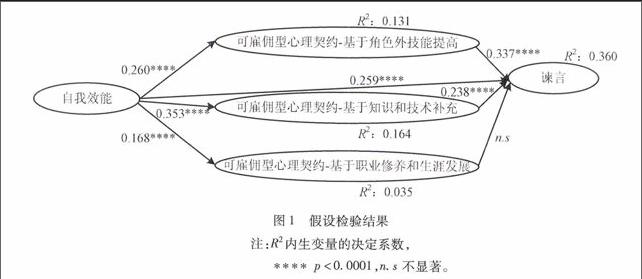

PIS-SEM属于非参数估计,故传统参数检验法不再适用。根据Chin(2010)的建议,本研究采用PLS结构模型估计,借由Bootstrapping法迭代1000次计算标准差。图1显示,自我效能对可雇佣型心理契约维度“基于角色外技能提高”、“基于知识和技术补充”、“基于职业修养和生涯发展”的方差解释力分别为13.1%,16.4%,3.5%,自我效能和可雇佣型心理契约各维度能够解释36%的谏言方差。

3.3.1 自我效能对可雇佣型心理契约和谏言的影响分析

图1表明,自我效能对可雇佣型心理契约各维度“基于角色外技能提高”、“基于知识和技术补充”、“基于职业修养和生涯发展”及谏言影响的β系数分别为0.260,0.353,0.168,0.259(p<0.0001),表明自我效能对可雇佣型心理契约各维度及谏言均具显著的正向影响。进一步地,自我效能对可雇佣型心理契约各维度的影响力由大到小依次为“基于知识和技术补充”、“基于角色外技能提高”、“基于职业修养和生涯发展”。

3.3.2 可雇佣型心理契约对谏言的影响分析

图1显示,可雇佣型心理契约维度“基于角色外技能提高”、“基于知识和技术补充”对谏言影响的β系数分别为0.337,0.238(p<0.0001),表明此二者对谏言具有显著的正向影响,且前者的影响力大于后者。同时,“基于职业修养和生涯发展”对谏言影响的β系数未达统计显著性水平(p=0.057),说明该维度对谏言的影响不显著。

3.3.3 可雇佣型心理契约在自我效能和谏言之间的中介作用分析

Baron和Kenny(1986)指出,中介作用意味着一个因果链,即中介作用由自变量引起,并影响因变量的变化,当引入中介变量后自变量与因变量之间的路径系数应显著变化。就其检验方法而言,William和MacKinnon(2008)提出,Bootstrapping法不要求样本服从正态分布,其从数据集中重复抽样,利用再抽样样本对间接效应进行估计及显著性检验,且能够在PLS中得以实现。研究结果表明,(1)未引入中介变量时(即构建自我效能对谏言的直接作用模型),自我效能对谏言具有显著的正向影响(β=0.286,t=11.2574,p=0.0000);(2)引入中介变量后(即在自我效能与谏言关系的基础上,构建可雇佣型心理契约各维度的中介作用模型),图1显示,①自我效能对“基于角色外技能提高”、“基于知识和技术补充”、谏言以及“基于角色外技能提高”、“基于知识和技术补充”对谏言影响的β系数分别为0.260,0.353,0.259,0.337,0.238(p<0.0001),自我效能对谏言的间接影响(0.260×0.337,0.353×0.238)达到统计显著性(p=0.0000),满足中介作用成立的前提条件,且自我效能对谏言的影响(β=0.259,t=4.9007,p=0.0000)小于未引入“基于角色外技能提高”和“基于知识和技术补充”的影响(β=0.286,t=11.2574,p=0.0000)。因此判定,“基于角色外技能提高”、“基于知识和技术补充”部分中介自我效能和谏言的关系;②“基于职业修养和生涯发展”对谏言影响的β系数未达统计显著性水平(p=0.057),不满足中介作用的判定条件,因此该维度在自我效能和谏言之间不起中介作用。

4.讨论

4.1自我效能对可雇佣型心理契约的影响

本研究表明,自我效能对可雇佣型心理契约各维度具有显著的正向影响,影响力由高到低为“基于知识和技术补充”(β=0.353,p<0.001)、“基于角色外技能提高”(β=0.260,p<0.001)、“基于职业修养和生涯发展”(β=0.168,p<0.001)。自我效能是个体对自身能力的一种主观判断和信心,这些认知和信念影响工作态度和行为,如产生更执著的敬业精神、更严格的执业自律、更主动的决策参与及经验分享(Bandura,1977)。而可雇佣型心理契约以可雇佣性为基础,集中反映了个体对自我发展的期望值(Van Buren & Harry,2003)。面对科技进步和知识更新的日新月异,可雇佣性技能的持续开发业已成为个人生涯的关注重点,且这种对自我价值孜孜以求的心理特征在高自我效能者中尤为凸显。对高自我效能者而言,专业技能及相关角色外能力是获取稳定职业、高额回报的充要条件,与自身努力密切相关,而职业发展则更有赖于企业运营效能,故唯有专业资质、技能水平及有助于工作改进的综合能力才是陪伴终身的无价资本(Wood,Paul,&James,1998)。鉴于此,自我效能对可雇佣型心理契约各维度“基于知识和技术补充”、“基于角色外技能提高”、“基于职业修养和生涯发展”的影响递减模式,正是研发人员内在动机的现实展现。

4.2 自我效能对谏言的影响

本研究显示,自我效能对谏言具有显著的正向影响。谏言是个体因素主导下对外界影响源的反应,也是一种富含挑战性、改进导向的职外绩效行为。谏言影响因素的个体层面研究发现:相比态度对谏言的功效而言,与自我效能伴生的心理知觉、主观信念对谏言的预测效应更为凸显(Holland,Pyman,&Cooper,2011)。由此可知,高自我效能者会形成对外界环境的积极认知体验,树立和增强挑战权威、改进现状的勇气,从而“打破沉默”并献计献策。相对一般员工而言,研发人员更有机会参与企业的决策与创新实践、运用企业资源,也更易因工作得力而获得企业和领导的信任,这些都促使其形成积极的工作态度和主观意念,构筑起强大的自我效能,以对自己具备达成特定目标的能力的坚定信念应对可能遇到的工作挑战,并萌生进一步施展才能、提升组织自尊和组织内地位的期望,而谏言正是这些认知体验和主观愿望的表现及实现途径。一些研究也发现,个体由对外界因素的主观认知而形成的自我效能经由心理驱动机制产生主导建设性行为的内在动机,即高自我效能者具有强烈的自信心和进取意识,这不仅是认知经验长期内化和积淀的产物,更会随环境动迁而主导建设性行为模式。McDonald和Sie-gall(1992)研究得出,具有高自我效能的员工禀赋较高的自信心,对生活和工作怀有开放的心态,相应地反馈以更完满的角色外绩效。Judge和Bono(2001)证实,自我效能与积极的工作行为正相关(r=0.45)。Frese等(1999)则由对钢铁公司合理化建议系统的考察,发现了自我效能促使员工突破心理防线进而主动进谏的作用机制。鉴于此,研发人员的自我效能无疑是其谏言的重要影响源。

4.3 可雇佣型心理契约对谏言的影响

本研究得出,可雇佣型心理契约各维度中,“基于角色外技能提高”、“基于知识和技术补充”对谏言具有显著的正向影响,而“基于职业修养和生涯发展”对谏言的影响不显著。谏言是一种环境产物,是否有谏言的土壤、渠道及效用等,都无形中影响谏言效果。根据社会交换理论,组织中的社会交换关系实则为雇佣双方在交往中彼此寻求需要的满足状态,雇佣双方的社会交往有赖于此满足感的相互强化进而得以持续发展为互利的社会行为(Culli-nane & Dundon,2006)。据此,企业提供的“了解专业知识动态、提升人际协作等角色外能力”等机会构成了谏言的大环境,这些柔性元素成像于研发人员的心理概念,进一步迸发出建设性动机,从而主导谏言。研究进一步发现,“基于角色外技能提高”对谏言的影响力大于“基于知识和技术补充”。究其原因,其一,依据社会交换的互惠原则,员工对企业责任履行将报之以正向反馈,以此作为平衡心理天平的砝码。同时受内在动机驱使,员工倾向于衡量激励因素的权益比重,结果是侧重于那些能够使自身利益最大化的影响源(Hom,et al.,2009);其二,“基于角色外技能提高”通过改进个体能力的途径极有益于企业核心人力资本的保值和增值。相比之下,“基于知识和技术补充”不仅涉及外部资源整合,还对内部资源配置提出更高的要求,从而增加企业成本。而变幻莫测的大环境下,企业考虑更多的还是战略远景,对员工的事业生涯则鞭长莫及。甚至有研究发现,企业之所以履行可雇佣性责任除了为获得员工的努力贡献以外,还为累积员工的择业资本。企业寄希望于员工正视人员精简,作为个体可雇佣性改进的回报,平心静气地退出企业,从而保证企业可雇佣性的优化配置(Van Buren & Harry,2003)。

4.4 可雇佣型心理契约的中介作用

本研究发现,可雇佣型心理契约各维度中,“基于角色外技能提高”、“基于知识和技术补充”部分中介自我效能和谏言的关系,而受“基于职业修养和生涯发展”对谏言的影响不显著所致,该维度对自我效能和谏言的关系不起中介作用。如前所述,对研发人员而言,与“完善职业生涯”相比,企业提供的“补充知识和技术、提升角色外技能”更具现实意义。根据社会交换理论与认知评价原则,积极的个体特质为认知体验创造了良好的心理环境,基于此,个体对企业责任履行的认知度提高,进而有可能实现感觉和情感的真实分享,对认知体验中与能力和工作相关的元素(如知识技能、决策方案等)经理性判断后表现出建设性行为(王国猛,郑全全,黎建新,2010)。又由自我效能理论,此个体特质所蕴含的坚定信念和自信取向致使个体一旦接受了任务要约便不由自主地产生被认可和受尊重的心理诉求,且企业回馈的对职业化水平、角色外能力的培训机会正是满足此诉求的权衡标准,相应的满足感会进一步促发建设性行为。除了由可雇佣型心理契约感知产生的间接作用以外,自我效能更是预测建设性行为的关键变量,它使个体产生积极的认知体验,相应地渴望被认可、受尊重及人际融入等期望成为个体的心理宿主,进而努力找寻机会以施展才能,而谏言正可展现自我(Judge & Bono,2001)。Boyatzis(1982)在研究来自多国近2000名知识型员工的工作胜任力模型时发现,几项重要的胜任力都与自我效能显著相关。鉴于此,企业就知识和技术、角色外技能改进的可雇佣型心理契约履行对研发人员的正向心理驱动不仅有助于增进其对自身可雇佣性技能开发的期望,还会基于其自我效能,产生施展才能的内在动机,进而激发谏言。

5.结论

本研究得出结论:(1)自我效能对可雇佣型心理契约各维度有显著的正向影响,影响力由大到小为“基于知识和技术补充”、“基于角色外技能提高”、“基于职业修养和生涯发展”;(2)自我效能对谏言有显著的正向影响;(3)可雇佣型心理契约各维度中,“基于角色外技能提高”、“基于知识和技术补充”对谏言有显著的正向影响,前者的影响力大于后者,且此二者部分中介自我效能和谏言的关系;而“基于职业修养和生涯发展”对谏言的影响不显著,以至于其在自我效能和谏言之间不起中介作用。