巴伯《钢琴奏鸣曲》中赋格的对位手法

高 瑾

(湖北文理学院 音乐学院,湖北 襄阳 441053)

塞缪尔·巴伯(Samuel Barber,1911—1981)是美国20世纪重要的作曲家之一,与威廉·舒曼、卡特、巴比特、伯恩斯坦等同辈人相比,巴伯的创作是独树一帜的。作为20世纪美国现代作曲家的先锋,他既继承了欧洲晚期浪漫派,又在“新浪漫主义”崛起时,创造了属于自己的音乐风格。

1947年以后,是巴伯创作的成熟阶段。音乐在调性处理上更加富于个性,更加不协和,也更加复杂。调性自由化的成分增多(部分为无调性),和声进行不再遵循传统形式,半音体系的微妙运用成为他熟练驾驭现代和声技术的一个侧面;对位在创作中的比重加大,更多地使用二度、七度、九度音程的叠加,对线条和和声色彩的感觉个性化,并形成了“抒情性不协和”的特点,织体逐渐向“纵向旋律、横向和声”的形式发展,一些作品局部使用十二音作曲技法,将十二音音乐作为辅助声部,在主要声部融入调性音乐,使得无调性作曲技法与有调性音乐完美结合。钢琴作品是巴伯创作中重要的一部分。

一、半音化的运用

歌唱性、抒情性是主题动机乐思陈述的主要特征。巴伯早年学习过声乐,这一点注定了他在日后创作时对主题旋律可听性的重视。20世纪当代音乐中对于“旋律”的概念与以往的定义有所不同。古典、浪漫派音乐中所珍视的线条的可听性、流畅性、连贯性被表面上大跳、无规律性、支离破碎的音符所代替。在巴伯的音乐中并没有充斥这种概念的旋律潮流,音乐总是在优美的主题的基础之上得到随心所欲的展开。追求悦耳的音响效果,渴望动听的旋律线条是巴伯孜孜不倦追求的目标。这首赋格主题的歌唱性在全曲中的表现,可谓是一根线贯穿始终,而对题犹如主题派生出的珠粒附与线条之上。主题后半部的模进下行作为一个种子在全曲中发展,全曲一气呵成的线条感正是巴伯的创作理念。下面从十二音技术的运用和模进两方面讨论音高特点。

(一)十二音技术的运用

十二音技术是第一次也是唯一一次在巴伯的音乐作品中用到的当时最前沿的创作技法。但需要指出的是,巴伯并非专门去突出技术,它作为一种陪衬,在其作品中表现为一种非完整化、非体系化的十二音排列,称不上纯十二音序列音乐,只是十二音创作技法的局部使用。

“有调性的十二音体系”,首先明确的是,旋律是有调性的(be小调),在乐章的开始与结尾处反复强调了主音,中间发展过程中则自由使用十二个半音,形成了有调性的十二音体系。十二个音通过半音化模进、非完整的十二音音列的形式自由发展,在音乐的发展过程中地位平等,所谓的“半音”在和声的结构力度上充当着极其重要的角色。

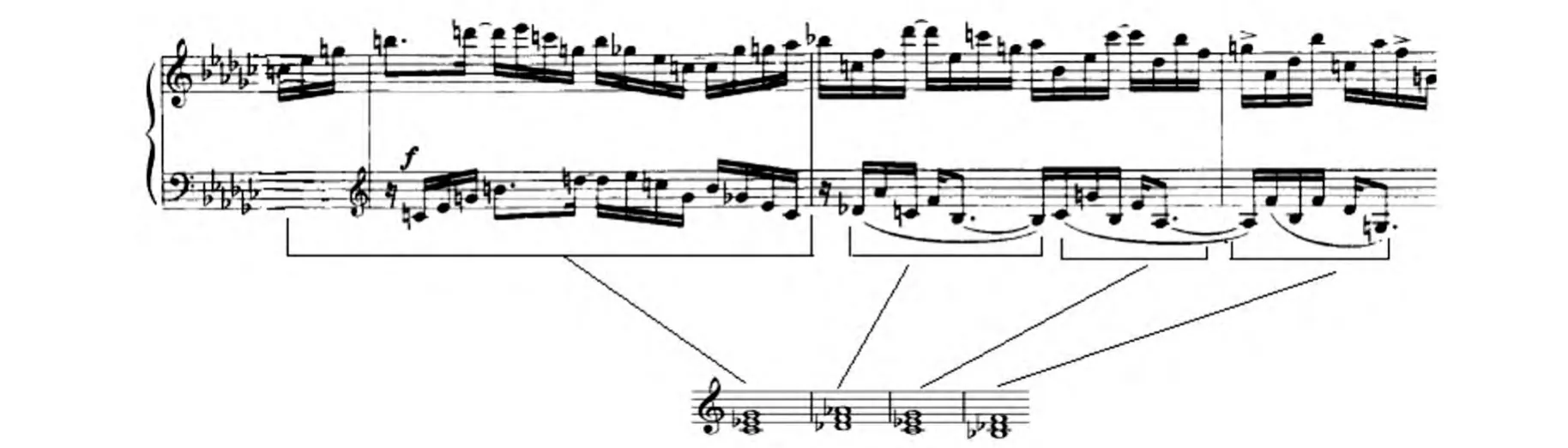

例1:

从上例中可看出,再现部的变奏主题依次以半音化的级进下行,密接和应呈示主题材料,从打圈的音可以看出,从be小调主音到主音,十二个半音隐藏在变奏主题中。

(二)模进手法的贯穿使用

模进是以某个旋律片段为核心材料,通过不断地巩固、渲染和强调,来揭示音乐形象的一种创作手法。“如果乐思的重复是在新的音程度数上或同时改用新的调性,这就构成了模进发展。”模进结构作为音乐生根发芽的一种不可或缺的手段,被称作音乐的“惯性”,音乐的“动力”。它是一种普遍的创作手段,被广泛使用于乐曲展开或大型曲式中递进结构或情绪的转换当中,是一种具有动力变化因素的创作技法,对构成旋律中上下行波浪式的运动线条以及作品情感的积累、膨胀或转折发挥了很大的作用。

在这首赋格曲里,巴伯大量运用模进技法,如复对位模进、卡农模进、对比模进;模仿的手法也运用得恰如其分,在对题、间插段、发展部里,倒影模仿、扩大模仿、紧缩模仿分别呈示主题材料。由于主题的鲜明特征,即使模仿手法变化多端,我们仍旧可以看出原形,可见巴伯对传统技法的娴熟运用。

例2:

上例是省去低音声部的主题模进,第一声部用四度模进和六度模进进行三次主题材料的陈述,第二声部的对题也用四度模进技法与主题对位。

二、多种转调技法

巴洛克时期,在发展部中调性遵循从属调到平行调开始的规律:从调式、形态、节奏上主题也必须有变化。以巴赫为代表的发展部调性布局一般规律是:大(小)调赋格:属调—平行调—下属调—下属调的平行小(大)调。而巴伯在发展部采用的调性却与传统的赋格相反,他运用了下列转调手法:

(1)同中音转调:在调的关系中,与主调的上中音及下中音完全相同的调,称之为同中音调。

(2)同主音转调:主音相同的大小调,称之为同主音转调。

(3)同名调转调:同中音调和同主音调称为同名调。在同名调中,主调称为核心调,当核心调为大调时,同主音调称为同位小调,它的同中音调由其主音高于核心调半音,称为高位小调。反之,当核心调是小调时,则同主音调称为同位大调;同中音调则称为低位大调。

在发展部里出现的调性:c、bD(#C)、ba、bf、bb、c、e、E、e、b、A、bb(#a)、be。从调性上看,发展部从一开始的调性就脱离了巴洛克时期的调性思维,没有从下属调进入,而是通过调性间的“中音”关系进行转换,在其上产生的各种离调与主要调性间构成双重或多重调性关系,c与bD(#C)也就是通过相差半音的中音关系进行远关系转调,两调转换时没有共同音;C大调与E大调之间形成中音关系,C大调主和弦的三级音是E大调的主音,也就是通过共同音到中音进行远关系转调,两调转换时有一个共同音。

调性的多样性拓展了主题的发展空间,主题在各调上的变化发展,如同论文里的辨证手法,将主题的特征呈示得完整鲜明。

三、节奏组织方式

(一)节奏卡农

卡农是指声部之间连续不断的模仿,在传统的作曲技术理论中,卡农技法有着不可忽视的重要作用,然而传统意义上的卡农主要是旋律的模仿(包含音高关系与节奏关系两个方面),而现代音乐的节奏卡农,则是在多声部的卡农式结合上,相同的节奏连续不断地相互模仿的现代卡农技巧。[1]

例3:

从例3可以看出节拍节奏最有特点的是声部间等节奏、等韵律的十六分音符的叠置进行。“所谓‘等节奏’(Isorhythxn)是将设计好的节奏模式不断加以重复,每次重复时与之融合的旋律线则是不断更新的。”而整体看,又有节奏卡农的形式。在传统的作曲技术理论中,卡农技法有着不可忽视的重要作用,本曲里也大量运用了卡农。传统意义上的卡农主要是旋律的模仿,巴伯在创作中则运用抛开音高关系上的模仿,仅保留节奏模仿所形成的现代卡农技巧。他将设计好的节奏模块安排在两个声部,节奏的严格模仿,反复不断加以重复。纵向上的声部融合,听觉上的单一旋律线条,节奏上的卡农模仿给这个间插段注入了可观性和可听性,其连接的作用也得到充分的发挥。

(二)不同数量的连音组并置

不同数量的连音组并置也是巴伯创作中的亮点,打破了传统的方整节奏的律动规律,这是古老的赫米奥拉比例①赫米奥拉比例:在中世纪和文艺复兴时期的理论中,赫米奥拉比例代表3/2之比。亨德尔、肖邦、舒曼、勃拉姆斯等作曲家都广为采用。(3:2)的引申与发展,形成了节奏对位。从整体看,是用模进对主题的呈示。节奏的变化似乎削弱了主题的面貌,但是从旋律的发展看,又增添了新的元素。

例4:

(三)变节拍

变节拍似乎是混合节拍的进一步复杂化,其不规则的重音模式由变化节拍来获得。由于这必须涉及至少两小节以上,加上不同节拍之间节奏内涵(如每一节拍单位的拍数与时值等)的差异性因素。因此,尽管小节线仍保持着其传统功能而与重拍相一致,但事实上已难以获得周期性重拍的印象。音乐不再需要“削足适履”去迁就小节的划分,而是节拍来适应音乐的流动,从而方便准确地记录他们非方整性的乐思。在本曲展开部中,大量运用了变节拍。

从呈示部的C拍到展开部里25小节短暂停留又回到的3/4拍;在28小节处又重复上述的节拍变化。变节拍最激烈的地方在本曲的33—37小节处(5/4—2/4—7/8—3/4—4/4)、49—51小节处(3/4—3/2—4/4)、57—61小节处(5/4—3/8—4/4—3/4—3/8),在87、90、96小节处以3/2拍子穿插在4/4中;此后整首曲子以3/8为主要节拍,最后以7/16节拍结束。变节拍,似乎给赋格曲惯以强大的动力。主题特征附点节奏也在变节拍中强调突出,重音模式也在旋律动向中展现。每当十六分音符以分解和弦进入另一新调时,变拍子的重音模式在强调重拍的同时,也给主题以鲜明的特征呈示。

全曲在99小节处,由十六分音符的律动节奏突然在变拍子后进入到3/8,主题以八分音符律动从调性上,主题再现,进入再现部。从节奏上看,整个旋律似乎放慢;从对位上看,主题密接和应;从和声上看,密集的和弦排列进行,以和弦序进呈示主题;将整首乐曲的高潮推出,是全曲音响最厚实之处。由于半音化、二度模进写作手法的使用,其中出现了自然音音阶旋律与半音化和声的对置(99-106小节)。巴伯在此处,利用变拍子将连续不断的十六分音符律动的旋律线条,在9个以三十二分音符构成的音块节奏引入到再现部。这一作曲技法,在巴洛克时期的传统赋格中,几乎很少运用。这也是他推陈出新的一个特点。

四、和声形态与变奏原则的织体

(一)和声形态与线性织体的交融

巴伯在创作中偏爱对位的写作手法,常常是主调织体与复调织体相结合。复调对位织体基础上的和声表现形式在赋格中,由于主题本身是由七和弦、三和弦分解琶音以及和弦的分解跳进组成,这样就形成了和弦的横向行进。如果把分解的和弦复原成柱式形状,很明显是一连串有规律的和弦进行。

例5:

例5是单线条中的纵向和弦的潜藏形式。在赋格的复调对位织体中,音点与音点间的对峙形成了一定程度上音程对位的表现形式,协和音程占据大部分,且流动碰撞。在展开部中,每一个主题的呈示都善始善终,使得调性主音点、和声终止点较明确。在中后部出现了长达六页的主、属、下属音的持续(34—65小节,88—96小节)。赋格写作中,在半终止、终止处,纵向和声表现明朗,这一点也表明巴伯在复调音乐创作中仍然遵守巴赫时代形成的横向线条与纵向和声的共存。

(二)变奏原则的织体

所谓变奏原则是指建立在不变的因素与变化更换的因素同时结合上。不变的因素使我们能够辨认出反复出现的同一原始主题,而变化更换的因素使原始主题不断出现新的面貌和表情素质。这一变奏原则在应用中主要是从三个变奏技术可能性出发的:第一,通过将已给的客体本身加以不断的改变而得到变奏的效果;第二,通过附加到已给的客体身上以新的东西而得到变奏的效果;第三,通过以上两种技术的结合而得到的变奏的效果。它所用的变奏技术基本上是与上面所提到的三点相符和,但是在运用这些变奏技术的同时,作曲家表达了自己独特的艺术构思。

在例6中我们可以看出第二声部主题变奏在B大调上的陈述,用三连音的变奏主题首部与主题原形的四度模仿对位似乎拖延了旋律的流动感,但立即变节拍的对位,又将旋律进行成十六分音符的律动线条中。

例6:

例6是主题在第二声部的变奏与主题原形的织体对位,第三声部以后的主题则推后两拍以半音下行(见例中圈群点音)依次卡农模仿变奏主题。

例7:

从这首赋格曲中的创作技法看,巴伯是写作对位的高手,现代对位的精湛技术使他有效地采用新巴洛克模进技术,创作卡农与赋格,颇有巴洛克时代的创作遗风;他基本上采用传统调性和声,但是他自由使用了现代半音技术,旋律优美,赋予歌唱性,旋律中用半音模进、大跳、固定音型等;主调与复调相结合的音乐织体,层次感鲜明,织体语言丰富多变;节奏特色也大胆尝试民间音乐和传统舞曲素材作为创作源泉,不断变化节拍带来变拍子的重音模式,在强调重拍的同时,也给主题以鲜明的特征呈示。

20世纪现代音乐固然有许多新的技法,但是传统的作曲理论仍旧很重要。通过学习和研究,笔者了解到20世纪现代音乐的风格以及传统技法在现代作品中的延续,同时也为进一步研究20世纪现代音乐打下专业基础。

[1] 童忠良.现代乐理教程[M].长沙:湖南文艺出版社,2006:67.

[2] 于苏贤.二十世纪复调音乐中的节奏思维[J].中央音乐学院学报,2002(1):3-17.