土地信托

张燕 王欢

摘 要: 为推动农业规模化集约化经营,农村土地流转制度改革迫在眉睫。农村土地信托是发展现代农业、赋予农民更多财产权利的重要制度创新。结合实践创新典型案例,深度剖析农村土地信托在引导适度规模经营、拓宽农业投入渠道及优化土地资源配置等价值功能,明确农村土地信托流转所面临的制度供给不足、市场化信托机构短缺及监管不完善等诸多问题,继而从实践、政策、法律协调发展层面提出健全农村土地信托登记制度,构建公益信托机构,建立所有权人监管制度等建议,努力创建“政府引导型”农村土地信托流转机制,以促进农村土地规范有序流转。

关键词:农地流转;农村土地信托;农业规模化经营

中图分类号:F302.2 文献标识码:A 文章编号:1009-9107(2015)02-0031-06

农业是我国国民经济的基础,土地是农业发展最基本的生产资料,农村土地制度是否完善,土地流转形式能否适应现代农业的市场化发展需要,将直接影响农业增效、农民增收和农村稳定。2013年十八届三中全会指出,在“坚持农村土地集体所有权,依法维护农民土地承包经营权”的基础上“赋予农民更多财产权利,保障农民集体经济组织成员权利”,“鼓励承包经营权在公开市场上向专业大户、家庭农场、农民合作社、农业企业流转,发展多种形式规模经营”。土地经营权信托流转是一种与十八届三中全会土地制度改革精神相契合的新型土地流转方式,它创设性的将信托制度引入到农村土地市场,不仅可以促进农业规模化、集约化发展,对优化农村土地结构,提高土地规模效益,保护农民合法权益以及推动我国城镇化进程同样具有重要意义。

一、锐意探索:农地信托流转的孕育

(一)理论溯源:农村土地信托内涵与外延

信托制度起源于中世纪的英国,被认为是法律领域内一项重要的制度创新。19世纪初,现代信托制度进入美国,并迅速发展壮大。由于大陆法系国家的“一物一权”理论与传统信托制度的“双重所有权”理论相冲突,一直以来,大陆法系国家并未引入这一制度,直到第一次世界大战后,随着全球经济的发展,信托制度的优越性日益凸显,大陆法系国家才逐渐接纳、引入这一制度。

土地信托历史悠久。13世纪后期,英国国王亨利三世颁布实施《没收法》,该法禁止任何人将土地捐赠给教会,违者一律没收土地。教会为规避这一规定达到获得捐赠土地的目的创设一种新的获得土地收益的方式,即农民并不将土地直接捐赠给教会而是转让给他人,由他人代为经营管理,土地收益归教会所有。教会在这过程中虽未实现捐赠土地的所有权,但却获得了捐赠土地的全部收益,土地信托由此逐步形成并迅速传播。随着现代经济制度的完善与发展,土地信托已经成为许多国家重要的土地财产管理方式。

现阶段,我国发展土地信托主要是指发展农村土地信托,其本身是信托业务的延伸与拓展。它是将信托制度的基本理念融入到农村土地流转市场,是对农村土地流转形式的一种创新。我国农村土地信托可以概括为“以肯定农民集体所有权及土地承包权均不变为先决条件,农村土地承包经营权人在信任土地信托机构的基础上,为使自己在土地收益和土地资源利用方面取得更大更多的优势,将其承包地的使用权信托给土地信托公司,而土地收益由受益人享有。”农村土地信托委托人(信托人)是拥有土地承包经营权的集体或个人,受托人是主要从事土地信托业务的农村土地信托机构(主要为土地信托公司),受益人在我国多由委托人自己担任。信托期间,受托人是信托土地的直接经营管理人,在不改变原农用地用途的前提下,从事农、林、牧、副、渔等基本的农业生产活动。基于信托关系,受托人可以获得约定的信托报酬,但无权获取相应的信托收益。

(二)实践创新:湖南益阳农村土地信托流转实践

作为传统农业大市的湖南省益阳市,适应现代农业发展需要,促进农业适度规模经营,在借鉴国外土地信托先进经验基础上,结合本地实际情况,将信托制度引入到农村土地流转市场,创设了适应当地农村经济发展需要的新型土地流转方式——农村土地信托。这为我国在全国范围内推行农村土地信托积累了丰富的实践经验,有利于农民更好地了解农村土地信托并对其予以认可。

湖南益阳土地信托流转的实践探索,最初来自沅江市草尾镇,因此,我们称其为“草尾模式”。其基本做法为:由政府出资在乡镇(或县一级)设立农村土地承包经营权信托公司,农民在自愿的前提下,将名下的土地承包经营权委托给政府的信托公司,并签订土地信托合同。信托公司在获得农村土地承包经营权后,将土地调整成片,并进行适当整理开发,提升地力。有土地使用需求的农业企业或大户可以直接从政府的信托公司手中租赁连片土地从事农业开发经营活动。实践证明,农村土地信托为农地资源资本化、解决“三农”资金投入难的问题提供了新思路,在激发农村土地流转、提高农业规模化、产业化程度等方面取得了显著成效。截止2012年底,益阳市实现耕地流转168万亩,占全市承包耕地总面积的42.4%,流转率居全省第一位(全省流转率为22.1%)[1]。信托流转进一步提升了农民承包土地的价值,增加了农民收入。2012年全市农民人均平均收入为7 993元,比上年增长18%,在改革较早的草尾镇,农民人均纯收入达10 903元,高出全市平均水平2 910元[2]。因此,湖南省益阳市农村土地信托流转成效显著。

二、价值衡量:农地信托流转的功能解读

农村土地信托作为一种新型农地流转方式,为农村经济发展融资问题的解决开辟了新渠道。

(一)推动农业适度规模经营,促进现代农业发展

现代农业是一个高投入、高产出的农业形态,其基本标志为农业适度规模经营,而在家庭联产承包责任制条件下,实现农业适度规模经营的唯一路径就是土地流转。相比于传统土地流转方式,农村土地信托在推动农业适度规模经营,提高投资效益方面优势较为明显。通过农村土地信托,土地信托公司将分散的土地资源集中起来调整成片,再通过公开招标、拍卖等竞价方式将土地流转给农业企业和农业大户,对于农业企业和农业大户来说只需与土地信托机构进行协商,这就大大降低了交易成本和投资风险,有利于实现大规模生产经营,进而提高投资效益,有利于实现农业产业结构调整。

据统计,到2012年底,益阳全市各土地信托流转镇土地信托公司共受托流转土地27.1万亩,其中经营规模在500亩以上的157户,1 000亩以上的74户,5 000亩以上的8户[3]。与此同时,土地信托流转很大程度上重塑了农业经营主体,促使一大批有实力、有技术、有农业生产经营管理经验的规模经营主体应运而生。根据土地信托流转镇反馈,同种优质水稻,农业经营公司亩产也要比一般农户高50~100公斤。截止2011年,各土地信托流转镇水稻产量为0.9亿公斤、同比增长24.3%,产值1.9亿元,增长30.7%[4]。农村土地信托流转为有技术、有经验的农业生产者提供规模化经营机会的同时,实现了农业经营的规模化效益。

(二)拓宽农业投入渠道,改善农业生产环境

一方面,土地规模经营能够让农业投资者获得丰厚的回报,通过签订土地信托合同,农业经营者获得大量集中的、较长时期的土地使用权,无需直接面对众多分散的农户,只需与中介机构进行协商谈判,这就为工业资本、城市资本、民间资本投资“三农”扫除了诸多障碍。另一方面,经过信托公司审定后,土地信托流转经营主体在自有资金支撑、生产经营能力等方面得到充分验证,继而增加了经营主体的信用等级,为农业投入获取更多金融支持提供了可能。至2011年止,土地信托流转镇共有16个农业经营公司获得金融机构贷款3 270万元。特别是村镇银行、小额信贷担保公司青睐信托流转,开始增量放贷。

多渠道、大量的投入,极大地改善了农业生产环境,为现代农业设施建设打下了坚实的基础。据统计,2011年底,全市各土地信托流转镇吸纳51 240万元用于现代农业产业设施建设。建成温控滴灌大棚3 014个、8 736亩,喷灌4 712亩;新修电排机埠37处,新架变压器18台、输电线路31千米;衬砌渠道12.6千米、梳洗渠道52千米;新修连通农业生产基地的公路19千米;新建仓储设施9处;新购农机具134台,实现了传统农业生产方式与现代农业生产方式的转换[5]。农村土地信托流转极大改善了农业生产环境,为发展现代农业创造了物质环境。

(三)优化土地资源配置,促成农业产业结构调整

近年来,随着社会经济的发展,大量农民工进城务工,使得农村土地基本上处于“荒弃”“半荒弃”状态。农村土地承包经营权人通过农村土地信托业务将土地信托给农村土地信托机构,由农村土地信托机构代为经营管理,农村土地信托机构既可以对获得的土地进行自主经营,也可以通过法定程序转给拥有一定资金、技术的单位或个人经营,这不仅能够有效缓解农村土地“荒弃”“半荒弃”的现状,而且能够充分满足拥有资金技术的单位或个人想要获得大量土地进行大规模生产的需要。

与此同时,在满足农业企业、农业大户土地需求的基础上,每一个土地信托流转镇就是一个农业产业结构调整的示范镇。这些镇,粮食作物与经济作物的比重、粮食作物内部优质品种率的比重发生了显著变化。以湖区的草尾镇为例,其通过实行现代农业建设三年规划,把农业产业发展作为巩固和扩大土地信托流转的基础工作。重点突出蔬菜、粮食两大产业,建设五大核心区。至2015年,全镇将建成9万亩优质粮食基地、5万亩无公害蔬菜产业基地和1万亩优质水稻产业基地。其中山区的江南镇,土地信托流转后种植结构得到显著优化,基本上形成了以茶园为主,特色养殖、花卉苗木、药材及小水果为辅的多元化种养结构。

(四)促使农民收入增加,优化农民收入结构

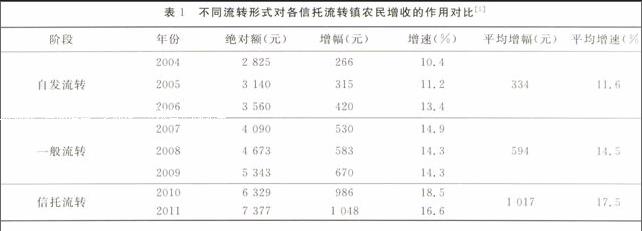

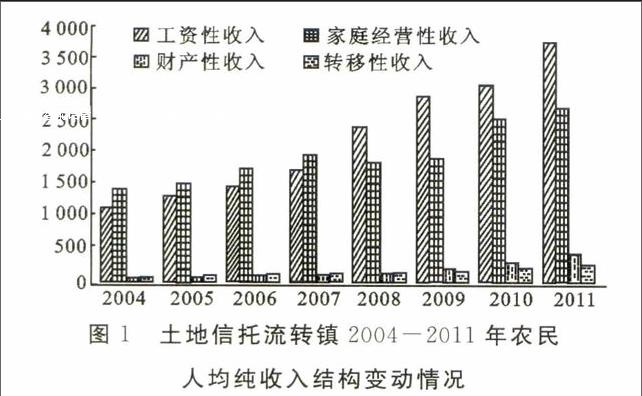

土地信托流转后,农民每年至少可获得三笔收入:一是土地信托直接收益;二是国家惠农补贴;三是劳动报酬,即信托农民在农业基地打工获取的劳动收入。除此之外,农民还可以享受土地信托的增值收益分配。2004-2011年12个试点镇实践表明,农村土地信托流转较其他流转方式而言,极大地促进了农民增收。农村土地信托流转下,农民纯收入平均增幅比自发流转阶段和一般流转阶段高683元和423元,平均增速分别高5.9和3.0个百分点(见表1)。与此同时,土地信托流转促进农民增收结构优化,这主要表现在工资性收入和家庭经营收入增幅较大。2011年工资性收入为3 845元,与2009年相比增长30%;近三年的平均增幅为459元,比2004年以来的平均增幅增长27%;2011年农民家庭经营收入2 780元,与2009年相比增长42%;近三年的平均增幅为297元,比2004年以来的平均增幅增长68%(见图1)。

三、制度困境:农村土地信托流转的现实障碍

农村土地信托是全新土地流转模式,在我国农村仅仅处于实践探索阶段,其本身不论对委托人还是对于受托人来说都是机遇与挑战并存、风险与利益同在。“信托的最大功能是为社会提供了一项优良的外部财产管理制度”[6],农村土地信托在给土地承包经营权人提供新的财产管理方式的同时,也面临制度困境和现实挑战。

(一)制度结构性缺位,农地信托流转缺乏法律依据

法律作为一种社会资源,主要通过界定权利义务、明确法律程序、设定法律责任给人们带来特定的利益。法律的稀缺性主要是由其供给和需求决定的,法律的供给和需求受特定经济、社会、文化条件的约束,因而法律制度的缺失源自于制度供给条件的约束。在我国,农村土地信托是一种新型农村土地流转方式,仅浙江绍兴、湖南益阳等地在地方性政府政策的指引下进行了有益尝试,国内尚没有一部法律对其予以明确规定,实践中法律对农村土地信托流转的规制主要参见《信托法》的有关规定进行。但我国《信托法》的内容过于笼统,原则性内容较多,且主要规范商业领域内的信托行为,不能为农村土地信托的健康发展提供全方位的保障。总体而言,我国关于农村土地信托的法律规制还相对薄弱,法律制度的供给已经滞后于农地信托流转的发展需要,制度需求和制度供给的矛盾俨然已经成为我国农村土地信托流转有效运行的重要障碍。

推进农村土地信托健康持续发展,必须协调好农地信托流转过程中各方当事人的利益,明确各方当事人的权利义务关系(如农户与信托中介组织之间,投资人与信托中介组织之间,众多农户与投资人之间,信托各方与保险机构之间等多重法律关系),构建一个完善的农村土地信托制度已然成为实践发展的需要。只有运用法律法规对农地信托流转过程的每一个环节加以规制,才能实现信托流转效益的最大化,切实做到有法可依,继而有效规避农村土地信托流转的法律风险,保障农村土地流转市场的有效运行。

(二)政府过度干预,市场化信托服务机构短缺

农村土地信托的本质是协调土地资源供需关系,及时配对服务,在市场化条件下实现土地资源的高效配置,其目的在于实现农村土地资源的市场化,为“三农”融入更多的资金,进而推动农村经济的发展。目前,在各地农村土地信托试点中,主要是由政府创建农村土地信托投资机构,搭建土地信托平台,如湖南益阳,主要由政府出资创建农村土地信托投资机构从事相关的农村土地信托行为。政府主导农村土地信托流转,一方面能够有效组织农地信托工作的有效进行;另一方面也会产生行政权力过度干预市场、侵害农民合法权益的不良影响。如部分地区政府忽视地区实际情况,强行推行农村土地信托,这不仅不利于农村土地信托的市场化发展目标,还会使农民的合法权益遭受损害。因而,我们必须在农村土地信托中逐步建立起市场化信托服务机构。

农村土地信托机构是农村土地信托流转的重要平台,承载着土地供求登记和信息发布,土地流转中合同签订和托管,流转后的利益协调等职责。在信托流转中,由基层政府承担相关职责,就会出现“运动员”与“裁判员”角色错位的问题;若由个人承担信托中介角色,其信用能力难以获得农民认可。因此,必须在“信托原则”的指导下,改政府“主导”为“引导”,建立起由政府扶持的具有公益性的信托中介组织。

(三)监管制度不完善,缺乏有效的农地信托流转风险分担机制

农村土地信托流转,涉及众多农户、信托中介组织和投资人,至少包含众多农户与信托中介组织之间,投资人与信托中介组织之间,众多农户与投资人之间,信托各方与保险机构之间等多重法律关系,因而要保证农村土地信托流转的健康、持续发展,有效的监管必不可少。但是,目前我国农村土地信托相关法律法规尚有待于进一步补充完善,对农村土地信托的监督则更是呈现出一片空白状态。特别是现阶段,农村土地信托投资机构主要由政府筹资创建,其在组织农村土地信托流转中,还承担起对自身信托行为进行监督职责,多元化主体监管制度的建立就更加成为一种迫切需求。

监管制度的建立仅能规避农村土地信托流转中可能出现的外在风险,而不能有效地分散农地信托流转行为的外在风险。要想尽可能减少农业经营者的经营风险,避免农民信托收益因经营失败化为泡影的出现,还必须建立起行之有效的风险分担制度:即农业投资保险制度和农民信托流转的风险分担制度。现阶段,我国农村土地信托所处的起步探索阶段决定了农村土地信托流转的风险分散问题并未得到足够重视,随着农村土地信托流转的发展和推广,将会引导大量社会资金投向农村,其风险分担制度的缺失,不利于农村土地信托流转的持续稳定发展和农民合法权益的保护。

四、对策回应:“政府引导型”农地信托流转机制的建构

(一)健全农村土地信托登记制度,规范农村土地信托行为

作为农村土地流转的有效形式,土地信托制度是继承包、转租、股份制经营等之后出现的又一种土地流转形式,具有多方面的优点与适应性,但国内尚没有一个明确的法律规定对其予以确认。为有效推动农村土地信托流转,应进一步完善配套法律制度。

首先,完善农村土地信托的法律链接。农村土地信托是一种社会现象,是由许多社会行为构成,必须有一部专门的法律加以规范。但是,一部新的法律要融入现有的体系之中,必须要做好与其他法律的衔接工作。具体而言就是要,一方面,修改完善《农村土地承包法》,将农村土地信托列入土地承包经营权流转的法定形式中,以法律的形式确立其地位;另一方面,鉴于我国《信托法》主要调整商事领域的信托行为,对农村土地信托的规定过于宽泛,我国应加强农村土地信托专门立法,明确农村土地信托双方当事人的权利、义务及利益分配等重要问题,以规范和完善农村土地信托。

其次,健全农村土地信托登记制度。物权变更必须进行登记、公示,这是一条基本原则,基于当物权发生取得、变更或丧失时,应以适当方式使公众知晓。我国《物权法》明确将土地承包经营权变更登记作为对抗要件,未经登记的不得对抗第三人。为保证农村土地信托流转的顺利进行,维护农村土地流转市场秩序,应进一步完善登记制度,将信托的目的、管理和处分方式、信托关系终止、灭失的时机与事由等内容纳入登记的范围之内,明确土地信托登记的对抗效力。

(二)强化政策引导与扶持,构建公益性信托组织

要实现农业生产稳定发展的一个重要因素是强化政府的宏观调控职能,建立合理的政府调控机制[7]。土地承包经营权信托尚处于探索、不成熟阶段,加之没有良好的法律规范对其进行规制,政府引导与扶持对确保农村土地信托的健康持续发展而言就显得尤为重要。为此,政府部门应积极实现职能的转变,由单纯的“管理者”转变为“管理与服务者”并重。一方面在积极引导农村土地信托机构开展农村土地信托业务的同时,应进一步强化对农村土地信托的监督与管理,防止损害农民合法权益现象的发生;另一方面农业部门等相关部门应加大对农村土地信托的政策支持,在项目审批、工商登记、资金扶持等方面提供便利和优惠,鼓励农民参与农村土地信托。

土地信托机构是土地信托中的受托人,完善的农村土地信托机构是推行农村土地信托的关键,它决定着农村土地信托发展成效。在美国,土地信托机构多为非营利性免税组织,如俄克拉荷马州土地信托机构,其工作重点为划分土地优先等级、增强土地利用率,并在长期发展过程中逐步实现了信托机构筹建、运行的市场化,成为美国土地信托流转得以运行的重要支撑。借鉴美国经验,我国政府部门应当更加明确自身职责权限,做到推动农村土地信托流转但不强制推行,引导农村土地信托流转但不主导其发展,逐步实现农村土地信托机构市场化运转。与此同时,着眼于农村土地信托长效发展,还应当构建公益性信托机构作为农村土地信托流转的受托人,以更好保护农民合法权益,使土地信托制度在市场规律作用下不断完善与发展,并通过与农村金融机构、农村保险机构以及农村经济合作组织的合作,为农村土地信托机构的发展创设良好的外部环境。

(三)建立所有权人监管制度,推行农村信托土地责任保险

土地承包经营权信托致使农地利用关系发生变化,而此过程中,直接导致变化的委托人并非土地所有权人,这就涉及到土地承包经营权信托中土地所有权人权益的保护问题。农民集体是土地所有权人,不能不关心谁在利用土地,如何利用土地的情况,否则土地所有权就失去了意义[8]。在我国,农民享有土地承包经营权,其对是否进行信托管理享有自主决定权,但前提应当是符合法律有关规定,并不得损害土地所有权人的合法权益。要想不损害土地所有权人的合法利益,就应当赋予土地所有权人一定的监督权。这种监督权的具体体现形式主要是所有权人对信托流转合同的审核,即对土地承包经营权信托是否公平自愿、是否为改变农地农业用途以及是否符合法律法规进行审核。

此外,任何一种制度都并非完美无缺的,农村土地信托同样存在一定缺陷,这些缺陷可能导致农村土地信托风险的增加。除建立所有权人监督制度防范农村土地信托风险外,还应进一步完善农业保险分散农村土地信托风险。责任保险又被称为第三人保险,是在被保险人需对第三人承担损害赔偿责任时,由保险人负担补偿责任的保险制度。在农村土地信托流转中构建责任保险,即受托人作为投保人,以其违反作为善良管理人的注意义务及管理职责,可能给信托人造成的损害进行投保,在其给信托人造成损害需要依法承担损害赔偿责任时,由保险人承担补偿责任,其目的在于分散作为可能加害人的投保人(即受托人)自身承担损害赔偿责任的风险,填补受害人(即信托人)遭受的损失。推行农村信托土地责任保险一方面有利于分散信托人因自身管理不善而承担相应责任的风险;另一方面能够更好地保障农民的信托收益。

参考文献:

[1] 杨军.益阳土地流转使31万农民变身“工薪族”[N].湖南日报,2013-03-21(6).

[2] 龚浩敏.益阳土地流转让三成农民成为“工薪族”[EB/OL].[2013-03-07].http://textless.extol.cn/ggsy/view/7/1526.htm.

[3] 汤霞玲.“益阳新土改”观察:四年都改了啥[N].三湘都市报,2013-11-14(4).

[4] 湖南省益阳市市委农村部.农村土地信托流转是中国特色现代农业建设必然选择[EB/OL].[2011-07-29]. http://ncb.yiyang.gov.cn/structure/nctdxtlznr-94625-1.htm.

[5] 益阳市农村土地信托流转研究课题组.农村土地信托流转实证研究[M].长沙:湖南人民出版社,2013:59-63.

[6] 赖元河,王志成.现代信托法[M].3版.北京:中国政法大学出版社,2002:124.

[7] 刘思华.可持续农业经济发展论[M].北京:中国环境科学出版社,2002:300.

[8] 孟勤国.中国农村土地流转问题研究[M].北京:法律出版社,2009:83-87.

Abstract:It is imperative to reform the rural land circulation system to develop agriculture in the direction of large-scale and intensification. Rural land trust is an important innovation in developing modern agriculture and giving farmers more property rights. Combining with a typical case, this paper deeply analyzes the functions of rural land trust in guiding moderate scale management, broadening agriculture input channels and optimizing allocation of land resources, and makes clear the problems that rural land trust has to face, such as the absence of effective institution, the shortage of market trust and imperfect supervision. Then, it puts forward several proposals from the coordinated development level of practice, policy and law: improving the registration system of rural land trust, building public trusts, and establishing the owner supervision system, etc, so as to create a “government-leading mode”of rural land trust mechanism, and to promote the circulation of rural land in well-organized and normative way.

Key words: rural land circulation; land trust; moderate scale management of agriculture