农村养老性别偏好影响因素分析

魏利香 钟涨宝

摘 要: 基于对寻乌、宜宾、广水、温州农村的问卷调查,实证分析了农村是否存在养老性别偏好以及影响养老性别偏好的因素。养老性别偏好影响因素的Logistic回归分析结果显示:一方面农村人的养老性别偏好呈现差异性,各个地区对于在女儿家里养老的接受程度不同。另一方面,“养儿防老”的观念依然对农村人有深远影响,绝大多数农村人仍然具有较强的养老性别偏好,更愿意在儿子家里养老。年龄、婚姻状况、子女数量和家庭年收入对于能否接受在女儿家养老有显著影响。年龄越大、已婚、子女越多、家庭年收入越多的人越不能接受在女儿家养老,表现出更强烈的养老性别偏好。性别、学历和家庭年收入对于更愿意在儿子还是女儿家养老有显著影响。男性、学历越低、家庭年收入越多的人更愿意在儿子家养老,表现出更强烈的养老性别偏好。家庭年收入对于能否接受在女儿家养老和更愿意在儿子家还是女儿家养老都具有正向的影响,这表明了家庭资源对于养老性别偏好的重要作用。

关键词:农村; 养老性别偏好; 养老意愿

中图分类号:F325.2 文献标识码:A 文章编号:1009-9107(2015)02-0121-06

传统中国农村存在“养儿防老”的观念。随着改革开放和市场经济的发展,同时在计划生育政策的影响下,传统的生产生活方式、农村的家庭规模和家庭结构均发生变化,随之而来的是农村的养老面临新的问题和挑战。“养儿防老”观念是否发生动摇,在多大程度上发生动摇,人们的养老观念是否仍然存在强烈的性别偏好是本文关注的重点。

目前国内学者对于人们养老性别偏好的研究主要集中在以下几个方面:从地域上来看,有研究农村多子女家庭的养老性别偏好的[1],也有研究城市人的养老性别偏好的[2,3];从研究对象来看,既有一般的养老性别偏好研究,也有研究高龄老人的养老性别偏好的[4],还有针对农村妇女的养老性别偏好的研究[5]和研究少数民族瑶族的养老性别偏好的[6];从研究视角来看,有从人口生态视角来研究养老性别偏好的[7],还有从性别视角来研究养老性别偏好的[1],也有从文化比较的视角来研究养老性别偏好的[6];从研究方法上来看,有倾向于质性研究的[7],也有倾向于实证研究的,还有描述性研究,学者们所得出的结论有一定差距,有学者认为,“养儿不再防老”已成为村落社会中的普遍现象,“传宗接代”的思想依然根深蒂固,人们在家庭养老上依然具有强烈的性别偏好[1];也有学者认为,中国传统的生育观念存在着一种“养儿防老”的性别偏好,但这一生育观念和养老文化在当代遭遇严重挑战。家庭养老中的男性偏好已呈现明显的弱化趋势,而养老的期望也从依靠于男性转而希望依靠全部子女[8]。老年人选择从子、从女的养老方式受很多因素制约,老人在养老问题上更依赖儿子,虽然最关心的是女儿。因为老年人在选择养老方式时会受到多种因素的影响,既有物质的,又有精神的和文化的,不同性别的子女带给老人的满足感也是不同的[9]。也有解释性研究,学者们都认为人们的养老性别偏好是受多种因素共同影响的。由于目前中国(特别是在广大的农村地区) 的社会保障还处于一个较低水平,且相当的不完善,因此,传统的以养儿防老为主要目的的生育意愿还有相当的市场。另外,在生产力水平较为低下的现实生活中,男孩相对于女孩而言更具有体力上的优势,因此,这又成为目前我国生育意愿中男孩性别偏好的一个主要诱因[3]。

总体而言,关于家庭养老的性别偏好的研究已取得了不少成果,但还存在一些不足之处:目前学术界对于家庭养老的性别偏好的研究没有明确的操作化指标,学者们研究的指标不同所得出的结论也有所区别;目前对于养老性别偏好的研究主要侧重于从个人的基本特征和家庭内部因素出发来进行研究,把中国农村作为一个整体来研究而忽视了地区的差异。针对上述不足,本文尝试在描述农村的养老性别偏好的基础上,从地区和经济水平、个体客观状态与特征、家庭基本特征3个方面综合分析不同地区的养老性别偏好是否存在差异及存在何种程度的差异,并分析影响养老性别偏好的因素。

一、分析框架与研究假说

(一)分析框架

所谓养老的性别偏好是指人们在子女中选择主要的赡养者和共同居住者的主观选择倾向。在本研究中,将“养老的性别偏好”操作化为“您能接受在女儿家养老吗”和“您更愿意在儿子家养老还是女儿家养老”。其中“您能接受在女儿家养老吗”的选项包括“能”和“不能”两种。若调查对象选择“不能”则代表有传统的养老性别偏好;“您更愿意在儿子家养老还是女儿家养老”的选项包括“儿子家”和“女儿家”两种,若调查对象选择“儿子家”则代表有传统的养老性别偏好。

在家庭养老的性别偏好方面,费孝通在《江村经济》中曾把深入民间的“香火”观念作为中国看重传宗接代的象征性的信念。他认为这种传统精神文化表现在社会细胞的构成上的就是亲子关系的反馈模式。他认为中国是甲代抚育乙代,乙代赡养甲代,乙代抚育丙代,丙代又赡养乙代,下一代对上一代都要反馈的模式。传统的“从父居”制度下,女儿没有继承权,出嫁了的女儿没有赡养父母的义务。而“养儿防老”是均衡社会成员世代间取予的中国传统模式[10]。可见,传统的中国农村人们对于养老具有强烈的性别偏好。成家的子女对于父母的赡养义务完全不同。儿子在继承父母的财产的同时承担赡养父母的义务;而嫁出去的女儿没有继承财产的权利,相应的女儿没有赡养父母的义务。费孝通在1983年提出中国现代化使得传统的反馈模式发生了改变[11]。

在本文中,笔者尝试回答以下问题:在社会经济快速发展和家庭结构变化情况下,中国农村“养儿防老”的传统观念是否发生了改变,中国农村是否仍然存在强烈的养老性别偏好?如果发生了变化,农村人的养老性别偏好在多大程度上发生了变化?

(二)研究假说

“养儿防老”是中国传统的养老观念。随着社会经济的发展和人口流动的增加以及计划生育和人们思想观念的转变,农村的养老观念可能出现变化。然而,作为传统农耕文明的历史沉淀物,中国传统的“养儿防老”观念仍然有着其强大的“路径依赖”效应[12]。农村人依然具有较强的养老性别偏好。本文提出以下假说:

假说1:在农村劳动力大量外流、农村经济基础和家庭结构发生巨大变化的背景下,农村人的养老性别偏好虽然出现分化,但大部分农村人仍然具有养老性别偏好,更加倾向于在儿子家里养老。

中国农村各个地区的发展水平不同,这首先表现在经济发展水平的差异上,经济发展水平越高的地区老人对于子女的依赖性相对较小,所以子女性别的差异对于他们来说更小;另一方面经济发展水平较高的地区一般来说文化发展也较快,对于新鲜事物的接受程度也更高。所以,本文提出假说2。

假说2:不同地区的经济文化发展程度不同,经济比较发达的地区人们的养老性别偏好更弱,而经济发展较为落后地区人们的养老性别偏好更加强烈。经济发达地区的人更能接受在女儿家里养老,而经济发展程度较低的地区更难接受在女儿家里养老。

养老性别偏好与个人基本特征有关。个人基本特征包括:性别、年龄、婚姻、学历、个人收入、身体健康状况。从性别和年龄来说,一般农村人的思想比较保守,女性相比男性来说思想观念更保守,对于新事物的接受度低;一般年龄越大的人思想越保守,越可能具有养老的性别偏好。从学历和收入来说,学历越高的人,收入也可能就越高,而且接触新的观念较多,更了解国家的政策,对于子女的依赖性较小,性别偏好较弱。从身体健康状况来说,身体状况越差的人可能越依赖家庭,越需要得到子女的照顾,在比较紧急情况下,可能只要有人照顾就行,所以对于子女性别偏好较弱。从婚姻状况来说,由于本文的调查对象年龄跨度较大,婚姻状况可能对于老年人的养老性别偏好作用较大,而对于年轻人来说可能作用不是特别明显。综合以上分析,本文提出假说3。

假说3:个人的基本特征会影响到养老的性别偏好,其中女性、年龄越大、学历越低、个人全年收入水平低、身体健康状况越好,越可能有家庭养老性别偏好,而婚姻状况的影响不确定。

养老性别偏好与家庭情况有关。家庭情况包括:子女数量、家庭中子女情况和家庭的年收入和主观家庭社会经济地位。从子女数量和儿子数量上来说,子女数量、儿子数量越多,一般来说可能在生育上就会有性别偏好,思想观念越保守,“养儿防老”的观念越牢固。从家庭的经济状况和经济社会地位来说,家庭的经济条件越差、社会经济地位越低,越偏向于依赖子女,性别偏好更加强烈。综合以上分析,本文提出假说4。

假说4:家庭基本情况会影响到养老的性别偏好。子女越多、儿子越多、经济状况和社会经济地位越低的家庭具有更强烈的养老性别偏好。

二、数据来源与变量描述

(一)数据来源

本研究的数据来源于华中农业大学课题组2012和2013年在江西省寻乌、四川省宜宾、湖北省广水和浙江省温州开展的农村养老保障的社会调查,本次调查采取类分层抽样的方式抽取样本,根据不同的经济发展水平抽样,调查对象为农村年满18岁的居民。调查共发放1 250份问卷,回收有效样本 1 225份,有效回收率为98%。

(二)样本的基本特征

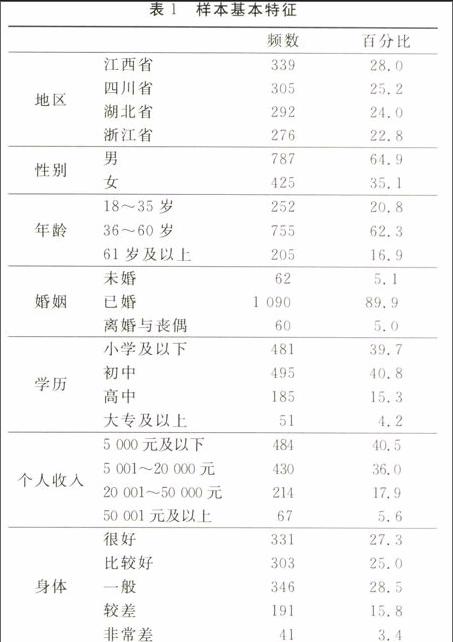

本研究中在总样本的基础上去除了主要变量缺失的样本,得到有效样本1 212个。从表1所列的样本基本特征来看,在地区构成上来看,其中江西省、四川省、湖北省和浙江省的比率分别是28.0%、25.2%、24.1%和22.8%,样本的地区分布较为均衡;在性别构成上来看,男性样本占到64.9%,女性样本为35.1%,男性样本多于女性样本;从年龄构成上来看,18~35岁的人口占20.8%,36~60岁的人口占62.3%,61岁及以上的人口占16.9%;从婚姻状况上来看,未婚的比率为5.1%,已婚的比率为89.9%,离婚和丧偶的比率为5.0%;从最高学历构成上来看,小学及以下的人口占39.7%,初中学历的占40.8%,高中学历的占15.3%,大专及以上学历的占4.2%,样本的受教育程度偏低;从个人年收入来看,5 000元及以下的占40.5%,5 001~20 000元的占36%,20 001~50 000元的占17.9%,50 001元及以上的占5.6%;从身体健康状况来看,27.3%的人很健康,25.0%的人身体比较好,28.5%的人身体一般,15.8%的人身体比较差,3.4%的人身体非常差。

(三)理论模型、变量测量与描述性统计分析

本文将农村人的家庭养老性别偏好(即“能否接受在女儿家养老”和“更愿意在儿子家还是女儿家养老”)设置为因变量 y;将可能影响其家庭养老偏好的3类因素 11个变量设置为解释变量x1,x2,…xn,其中n为解释变量的个数,n=11。本文将使用以下公式作为分析模型:

LnPi1-Pi=β0+Σnj=1βjxij

上式中,β0为常数项;βj是解释变量的回归系数,反映地区影响养老性别偏好的方向和程度。

解释变量有三个部分:第一部分为地区,本研究中地区包括寻乌、宜宾、广水、温州四个地区;解释变量第二部分为个人基本情况,包括性别、年龄、婚姻、教育、身体健康状况。解释变量第三部分为家庭基本情况,包括子女总数、家庭中子女情况、家庭年收入、主观家庭经济社会地位。

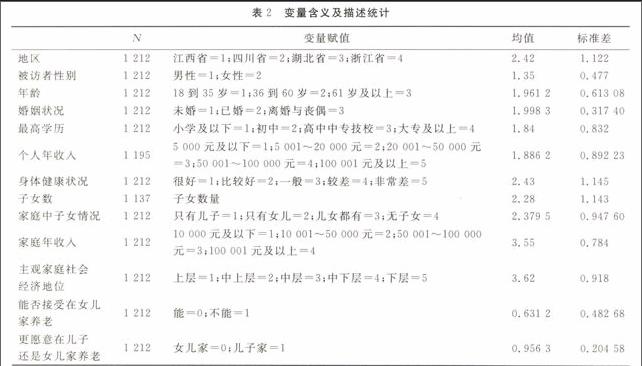

各变量的具体含义和描述统计分析结果见表2,对其中部分变量的含义及统计结果做如下说明:

三、结果分析

(一)农村人的养老性别偏好的描述分析

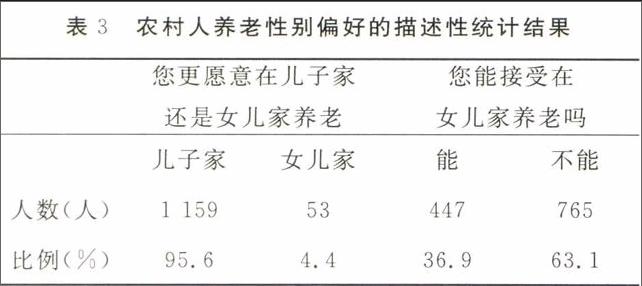

表3显示了农村人养老性别偏好的频次分析结果。其中95.6%的人愿意在儿子家里养老,4.4%的人更愿意在女儿家里养老。可见,对于养老时选择在儿子家还是女儿家呈现高度的一致性,绝大多数人都是更愿意在儿子家里养老。36.9%的人能够接受在女儿家里养老,63.1%的人不能够接受在女儿家里养老。

上述数据表明,在选择更愿意在儿子家还是女儿家养老时绝大多数人都更愿意在儿子家里养老,因此研究假说1得到了验证。但是这种强烈的养老性别偏好也有一定的动摇,能够接受在女儿家里养老的比重达到36.9%。

(二)农村人家庭养老性别偏好影响因素的Logistic 回归分析

基于以上假说,本文建立了农村养老性别偏好影响因素的Logistic 回归模型,并运用SPSS17.0 统计软件对其结果进行估计,结果见表4。模型检验结果显示,2个被解释变量的模型的-2 Log Likelihood(Final)均在5%的统计水平上显著,表明模型具有统计学意义;伪判定系数R2均大于0.01,表明模型较为理想。被解释变量模型的统计估计值基本稳定,具有较好的解释力。

从表4可以看出,地区、婚姻状况、家庭收入对于能否接受在女儿家里养老的影响在1%的统计水平上显著;年龄和子女数量对于能否接受在女儿家里养老的影响在10%的水平上显著;性别对于更愿意在儿子还是女儿家养老的影响在1%的统计水平上显著;学历和家庭年收入对于更愿意在儿子还是女儿家养老的影响在5%的统计水平上显著。

综上可以看出,地区对于农村养老性别偏好具有显著的影响。地区对于能否接受在女儿家养老在1%的统计水平上呈现显著负相关,4个省份对于在女儿家里养老的接受度从高到低依次是浙江省、湖北省、四川省和江西省,经济水平越高越能够接受在女儿家里养老。另外,各个地区在选择更愿意在儿子家里养老还是女儿家里养老时,绝大多数都选择了更愿意在儿子家里养老,各地不存在根本差异。能否接受在女儿家养老存在显著的地区差异这可能是因为经济发展水平较高的地区人们的思想观念更加开放,对于新事物的接受度较高,另一方面经济较发达地区的人对于子女提供资源的依赖性较小,所以更倾向于传统的在儿子家养老,经济较为落后的地区人们在儿女之间进行选择时更加依赖子女提供的资源。这就验证了假说2。

在反映个人基本特征的6个变量中,其中年龄和婚姻状况在10%和1%的统计水平上分别对于能否接受在女儿家里养老具有显著的正向和负向影响,即年龄越大越不能接受在女儿家里养老,未婚的人相比已婚和离婚丧偶的人更能接受在女儿家里养老,而性别、学历、个人年收入和身体健康状况对于能否接受在女儿家里养老不具有显著影响。性别、学历分别在10%和5%的统计水平上对于更愿意在儿子家还是女儿家里养老具有显著负向影响,即女性相比男性更愿意在女儿家里养老、学历越高的人更愿意在女儿家里养老,而年龄、婚姻状况、个人年收入和身体健康状况对于更愿意在儿子家还是女儿家里养老没有显著影响。假说3部分得到验证。

在反映家庭基本特征的4个变量中,子女数量和家庭年收入分别在10%和1%的统计水平上对能否接受在女儿家里养老具有显著正向影响,即子女数量越少越能接受在女儿家里养老、家庭年收入越少越能接受在女儿家里养老。家庭中子女情况和主观家庭经济社会地位对于能否接受在女儿家里养老不具有显著影响。家庭年收入在5%的统计水平上对于更愿意在儿子家还是女儿家里养老具有显著正向影响,即家庭年收入越少越愿意在女儿家里养老,家庭年收入越多越不愿意在女儿家里养老。而子女数量、家庭中子女情况和主观家庭经济社会地位对于更愿意在儿子家还是女儿家里养老没有显著影响。假设4部分得到验证。

四、结论与讨论

基于对寻乌、宜宾、广水、温州农村的问卷调查,本文考察了农村老人养老性别偏好,并通过建立 Logistic 回归模型分析了影响养老性别偏好的因素。调查结果显示,农村老人的养老性别偏好呈现出多元化特征,各个地区对于在女儿家里养老的接受程度不同。另一方面,“养儿防老”的观念依然对农村老人有深远影响,绝大多数更愿意在儿子家里养老。

年龄、婚姻状况、子女数量和家庭年收入对于能否接受在女儿家养老有显著影响。年龄越大越不能接受在女儿家里养老;已婚和离婚、丧偶的人相比未婚的人更不能接受在女儿家里养老;子女越多越不能接受在女儿家里养老;收入越高越不能接受在女儿家里养老。

性别、学历和家庭年收入对于更愿意在儿子还是女儿家养老有显著影响。男性、学历越低的人、家庭年收入越高的人更愿意在儿子家里养老。

“能否接受在女儿家里养老”和“更愿意在儿子家里还是女儿家里养老”对于性别偏好的程度上有一定的差异,而“更愿意在儿子家还是女儿家养老”更加反映了人们的养老性别偏好。对女儿养老接受程度的地区差异说明了经济文化水平越发达的地区受传统观念束缚越少;年龄越大的人越不能接受在女儿家里养老可能是因为老年人的思想比较传统,受“养儿防老”观念影响较深;子女数越多越不能接受在女儿家养老可能是子女数越多的人在生育观念上已经存在性别偏好,这也影响到其养老性别偏好。学历越低越愿意在儿子家里养老也说明受教育程度越低受传统文化影响越大,思想观念越保守。

值得注意的是家庭年收入对于能否接受在女儿家养老和更愿意在儿子家还是女儿家养老都具有正向的影响,这表明了家庭资源对于养老性别偏好的重要作用。家庭年收入越高越不能接受在女儿家养老,这表明了家庭的资源越少,对于女儿养老的接受程度越高;而资源越多,对于子女的依赖性越低,会倾向于一种传统的选择。

参考文献:

[1] 高华.农村多子女家庭代际交换中的新性别差异研究[J].南方人口,2011(2):55-64.

[2] 徐勤.儿子与女儿对父母支持的比较研究[J].人口研究,1996(5):23-31.

[3] 汤兆云,郭真真.经济水平对生育意愿的影响分析——一项经验研究: 基于 621 份调查问卷的数据[J].人口与发展,2012(3):27-33.

[4] 陈卫,杜夏.中国高龄老人养老与生活状况的影响因素——对子女数量和性别作用的检验[J].中国人口研究,2002(6):49-55.

[5] 陶涛.农村妇女对子女的效用预期与其男孩偏好的关系[J].人口与经济,2012(2):25-32.

[6] 陈扬乐.瑶族与汉族生育文化比较研究——以湖南省江华瑶族自治县为例[J].人口与经济,2003(3):26-29.

[7] 周忠,孙开庆.人口生态视角下的我国出生人口性别比问题研究[J].前沿论坛,2008(3):44-47.

[8] 杨立雄,李星瑶.性别偏好的弱化与家庭养老的自适应——基于常州市农村的调查[J].江海学刊,2008(1):112-118.

[9] 慈勤英.家庭养老方式选择的性别影响因素分析[J].人口学刊,2000(2):29-32.

[10] 费孝通.江村经济[M].上海:人民出版社,2007:43-46.

[11] 费孝通.家庭结构变动中的老年跪养问题——再论中国家庭结构的变动[J].北京大学学报:哲学社会科学版,1983(3):6-15.

[12] 雷华.生活境遇与养老意愿——农村老年人家庭养老偏好影响因素的实证分析[J].中国农村观察,2012(2):74-85.

Abstract:Based on a rural survey in Xunwu,Yibin, Guangshui and Wenzhou, we analyze whether the rural people have gender preference for endowment and the influencing factors of gender preference. The results of logistic regression analysis show that: On the one hand, rural peoples endowment gender preference is different, the acceptance of daughter endowment is different in various regions. On the other hand, the traditional idea of “raising sons to support elderly parents”still has a far-reaching influence on the rural people, the majority of rural people still has strong endowment gender preference, and they are more willing to live with sons to get endowment resources. Age, marital status, number of children and family income have significant influences on peoples acceptance for living with daughter to get support when they are old. The people aged, married, have more children, have more family income, the more possible they cant accept the daughter to support them when they are old, and they show stronger endowment gender preference. Gender, education and family income have significant influences on living with the son or daughter to get endowment resources.The male, those who have lower education, have more family income, are more willing to live with son to get endowment resources,they showed stronger endowment gender preference. Annual household income has positive influence on both whether one can accept to get endowment resources from daughter and prefer to live with son or daughter, it shows the importance of family resources for endowment gender preference.

Key words:countryside; endowment gender preference; endowment intention