官场服饰变迁鉴古今(一)

文黑龙江/周祥

官场服饰变迁鉴古今(一)

文黑龙江/周祥

古往今来,官场服饰从首衣的冠帽,上衣的袍衫,下衣裤裙,足衣的鞋靴等犹如一面镜子,揭示出了一个特定时代社会的政治、经济、文化和人文景观。通过这面镜子可鉴古知今,笔者通过古代不同时代官场四衣的沧桑变迁,让我们领略了深邃厚重的中华服饰文化内涵。

自从中国进入阶级社会后,着装服饰完全成了等级制度的附属物,在一代代王朝的兴衰中,官场服饰也不断地在发展变化。自古至今,在官吏阶层形成的特殊官场服饰文化,渊源流长。

早在三皇五帝时已创造出利用缝纫加工为特征的服饰文化,到夏商周时期,服饰的美中又注入了富贵与贫贱的色彩。到了周代已形成了等级森严的服饰制度,被纳入“礼制”范围。这种等级差别,在官场衣履服饰中,表现尤为突出。周代是中国冠履制度逐步完善的时期,有关服饰的记载多见于《礼记》、《周礼》、《左传》等古籍中。从此,帝王后妃、公卿百官的衣冠服制更加详备,等级制度也日益严格,官场服饰便应运而生。在等级制度下,历代官场的衣履服饰,无不折射着严格的尊卑贵贱。由首衣的冠帽,上衣的袍衫,下衣裤裙,足衣的鞋靴所组成的官场服饰的款式、货料、颜色以及四衣上的饰物,要按规划做到和谐搭配。这种官场礼服,不仅庄重典雅,也是“别等级,分贵贱”的标志。

古往今来,官场服饰犹如一面镜子,它能揭示出一个特定时代社会的政治、经济、文化和人文景观。通过这面镜子可鉴古知今,窥测到深邃厚重的服饰文化内涵。封建王朝官场四衣俱往矣,本文就古今不同时代官场四衣沧桑变迁,予以管间窥豹。

从冠冕到顶戴花翎

中国冠服制度,大约在夏商时期已见端倪,到了周代日趋完善。按《周礼》规定,在祭祀社稷祖庙、朝会庆典、婚丧嫁娶等重大场合,帝王百官皆穿礼服,礼服由冕冠玄衣足衣等组成。冕冠是帝王百官参加祭祀典礼时最贵重的礼冠。冠虽是一种礼帽,可是非同寻常,它是由冕冠顶部的冕板和前后挂有以彩线穿组的若干串珠玉以及名为“旒”的饰物等组成。后来,诸侯戴冕的权利被取消了,只有帝王才可以戴冕,所以,冕旒也就成了帝王的代称。故后人常用“冠冕堂皇”形容人的庄严仪容,成为成语流传下来。周代有的冕为通天冠,黑介帻,附蝉,加笄,亦前后有旒。这种通天冠一直流传到金代。最为标新立异的为宋代冠帽,独具特色,从皇帝到文武百官,一律为乌纱角幞。幞头的形制和前代不同,其最大的特点是从巾帕演变成一种帽子,在幞头的背后伸出两脚,内用铁丝、琴弦或竹篾为骨,外裱纱罗,并弯制成各种不同的形状,有直角、曲角、交角等。如直角幞头如直尺,初期短些,后来则长至三尺,两脚伸长,据说是为了防止官员在朝上站班时互相交头接耳。比如宋太祖赵匡胤画像,就是头戴直角幞头,冷眼望去似脑后左右伸出两只直尺。但一般场合穿便服时,可戴软角幞头。

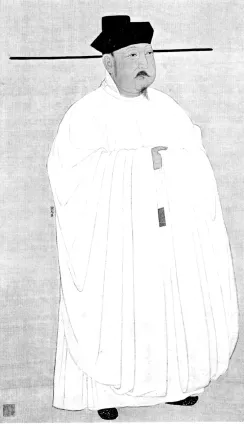

明代的乌纱帽也很典型。明朝建国后,除采用唐宋巾帽外,明代官场主要有乌纱帽、幞头、网巾、四方平定巾、六合统一帽等。凡常朝视事戴乌纱帽,重大朝会、奏事、谢恩则戴幞头。明代的乌纱帽是一种圆顶官帽,为前低后高类似五代时的硬角幞头。前低为圆筒形,后高为半圆形,两则为长五村宽一寸多的展角。而皇帝常服则戴乌纱折巾。从明太祖朱元璋、明仁宗朱高炽等画像可见,头上戴的似乎是忠靖冠,冠帽后竖立两只略高帽顶的圆“耳朵”。明代官场巾帽样式繁多复杂,最贵重者为百官所戴的乌纱帽,因此成为官位的象征。直到今天,人们仍习惯用“乌纱帽”来形容官的职位。

清代男子皆剃发垂辫,因此官场冠帽之制也不同前朝。有礼帽、便帽之别。官场官员所戴的帽子主要为“顶戴花翎”,而皇帝的冠帽也有创新,有朝服冠、吉服冠、行服冠之分。从画像和影视剧中可见,皇帝头戴为三层宝塔型的冠帽,前饰金佛,后饰舍利,上嵌大珍珠一,承金龙四。冠分冬夏两式,只是在装饰用料上不同,冬用薰貂、黑狐;夏织玉草或藤竹丝,上缀珠纬,顶满花金座,饰珠金龙等。而百官的冠帽则为顶子,翎子。顶子指冠帽上的顶珠,是清代区别官阶的重要标志。官帽上顶珠质料有严格规定:皇帝为珍珠,按官阶前七品分别为红宝石、珊瑚、蓝宝石、青金石、水晶、砗磲、素金;八品为阴文缕花金,九品为阳文缕花金,未入流无顶珠。翎子亦称花翎。这种由顶子和花翎装饰组成的“顶戴花翎”冠帽下,罩着前脑壳倍亮,后垂一根猪尾巴似的发辫,一直在中国历史舞台上招摇三百年。曾几何时,也泛滥影视屏幕,令人欲观还休。

从弁服到圆领袍褂

从西周确定了服饰制度后,秦汉时期的秦朝,建立了我国历史上第一个中央集权制的国家,秦始皇成为中国历史上第一位皇帝。他废除了西周留下的服饰礼仪制度,而他却冕冠衮服,长袍宽袖大带,足踏高跷巨舄。这位宣布“始皇帝,后世以计数,二世三世至于万世,传之无穷”的不可一世的始皇帝所建立的王朝,却是短命的,其功过是非不仅留给后人不尽的评说,而他冕冠衮服、大带巨舄威严的皇帝装扮,却被历朝历代沿袭了八百多年。

周代公服主要是弁服,后汉以袍服为朝服,成为朝会、礼见时的惟一服装。官员平时多穿与袍样式相同而没有衬里的单衣。东汉时,官职人员一般不穿深衣,而穿直裾,(裾,《说文》“裾,衣袍也。”裾泛指衣服前襟后襟,也指盛服貌。)是除祭祀朝会之外所穿的服装。东汉末年的魏晋南北朝时期,由于战乱频繁,使得政治经济动荡不定,官场服饰也紊乱多变。《抱朴子·讥惑篇》记载:“丧乱以来,事物屡变,冠履衣服,袖袂财制,日月改易,无复一定,乍长乍短,一广一狭,忽髙忽卑,或粗或细,所饰无常,以同为快。”在长达三百六十九年的社会动乱中,北方各族入主中原,将北方民族服饰也带到了这一地区;同时,大量汉族服饰亦影响和同化了北方民族的服饰。人们的社会生活惨遭破坏,官场衣履服饰也发生了很大变化。这个时期的服制礼服,大体仍承袭秦汉旧制,而帝王百官则醉心于峨冠博带的服饰,上自王公名士,下及黎庶百姓,咸以大袖宽衫为尙。

隋统一全国后,以汉族的服饰为主流。到了唐代帝国的建立,以其长期的统治,加上强盛的国力,令其服饰制度上承历代制度,下启后世冠服制度之经道,同其社会一样,呈现出繁荣景象。唐高祖武德四年(621),正式颁布车舆衣服令,冠服制度始定。由于隋唐时期织锦技术空前提高,从而使唐代的服饰变得丰美华丽,官场衣履服饰也有了明显变化。天子及百官只用常服,只是在祭祀参拜庆典等大事穿礼服。从故宫保存的画卷中,可见唐初的皇帝李世民头戴乌纱帽,身穿圆领窄袖黄龙袍,腰间束着红鞋带,脚下登着乌皮六缝靴,一幅潇洒自如的表情,透出“真龙天子”的气度。据华东大学服装学院服装史专家包铭新教授研究,龙袍指定作为皇帝的正装,源于600年前的明代,这以前中国皇帝也有穿“龙袍”的,但与后来的龙袍有其明显不同,一是龙纹不同,其二龙纹服饰不是皇帝一人的“专利”,其他贵族也不被禁止。不管如何,从唐太宗的黄龙袍加身成为帝王登极象征,长达一千余年一直延续到清王朝灭亡,亦是中国神圣的皇权象征,成为中国龙文化和官场服饰的组成部分。

宋代服饰总的来说比较拘谨保守,式样变化不多。官场百官服饰除祭祀朝会之外,都穿圆领袍衫为主。明代职官公服亦穿长袍,其制为盘领右衽,袖宽三尺,用纱制成。袍褂袄衫亦是清代职官最主要的礼服。

在长达数千年的中国封建社会中,官场服装饰物也令人眼花缭乱。早在春秋时,百官服装就出现了以玉制为饰物,上至天子,下至卿士只要有官职即要佩玉。秦汉时期而以佩带印绶为时尚,凡为官必挂印,有印必有系印的绶带,并以印的质料和绶带的密度与颜色标志官职尊卑。唐代官员以腰带镶嵌“銙”的饰物区别官员职位的高底。宋代官员则挂饰鱼袋,明清官服的前胸后背上各缀一块补子,前胸的补子剖开,用纽扣系连。皇服绣龙,贝子以上皇亲补子圆形,则绣蟒。绣上不同的花纹和动物图案的“补子”,亦称之为“补褂”,用以标志官员的品位,另外各朝代均以袍衫颜色区别管制等级,因此便形成五颜六色的官场服饰文化。

《孔德明《中国古代服饰用具职官》)

(未完待续)