子游:孔门中唯一南方弟子

【摘 要】子游是孔门中唯一南方弟子。孔子对子游的教育体现了高超精湛的教育艺术:一是“大道之行”:孔子为子游讲述大同小康理想社会的特殊一课;二是“子游问孝”:孔子对子游的个别化答问教学艺术;三是“子之武城”:孔子借考察子游政绩对弟子进行现场教学。此外,子游与子夏、曾参、有若等的“同门辩学”也富有教育价值及现实启示。

【关键词】子游;孔子;教学艺术;复问;现场教学;同门辩学

【中图分类号】G529 【文献标识码】A 【文章编号】1005-6009(2015)15-0020-05

【作者简介】李如密,南京师范大学课程与教学研究所(江苏南京,210097)教授,教育学博士,博士生导师,主要从事教学论、教学艺术论的研究。

子游是教育家孔子的重要弟子之一。他在孔门私学勤学好问,对礼乐之学特别上心,并且一有机会就付诸实践,得到孔子率众考察及当场肯定。子游能有如此成就,当然是与孔子对他的悉心教诲分不开的。孔子对子游的教育教学充满智慧和艺术,非常值得做一梳理与总结,以期对今天的教师提升教学艺术水平有所裨益。

一、子游的生活史、形象及成就

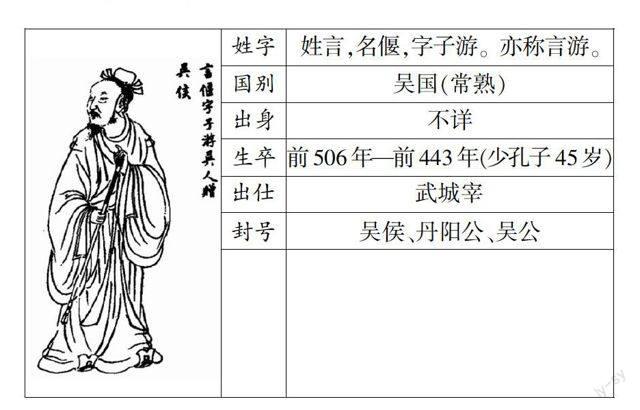

子游是孔门众多弟子中唯一南方弟子,为孔子的晚年弟子。

《史记·仲尼弟子列传》载:“言偃,吴人,字子游,少孔子四十五岁。”

据孔子研究专家李启谦先生推断,子游可能是在孔子周游列国的晚期拜师的。[1]但是子游究竟是怎样远赴北地、从游孔子的,则已不可考。

子游为人大气直率。从《论语》中可以看得出来,子游为人行事不拘小节,反对那种唠唠叨叨、过于烦琐的言行。子游曰:“事君数,斯辱矣;朋友数,斯疏矣。”(《论语·里仁》)这种性格对他的求师问学以及治学方向都是有很大的影响的。王充在《论衡》中称“子游,大材也”。

子游“习于礼,以文学著名”(《孔子家语·七十二弟子》)。在孔门弟子中列于“文学”科之首。《论语·先进》载:“文学:子游、子夏。”江苏教育·教育管理/还·原·孔·子·的·教·学·生·活 责任编辑 朱从卫E-mail:jsjyzcw@163.com

子游因其聪明好学,在孔门当中也享有较高声誉。《孔子家语·弟子行》中子贡称赞他:“先成其虑,及事而用之,故动则不妄,是言偃之行也。”孔子也说:“欲能则学,欲知则问,欲善则详,欲给则豫,当是而行,偃也得之矣。”对于难得夸奖弟子的孔子来说,已经是很高的评价了。

子游二十多岁即任“武城宰”,实践“礼乐教化”,受到孔子的肯定。

子游的学术贡献主要在于“道启东南”。孔子曾云:“吾门有偃,吾道其南。”意即我门下有了言偃,我的学说才得以向南方传播。故言偃被誉为“南方夫子”。子游在晚年61岁时回到江南故乡,在虞山等地收徒讲学,弟子数以千计。朱熹认为子游“敏于闻道,得其精华”,是南方儒学学脉之祖。

二、“大道之行”:孔子为子游讲述大同小康理想社会的特殊一课

《礼记·礼运》载:昔者仲尼与于蜡宾,事毕,出游于观之上,喟然而叹。仲尼之叹,盖叹鲁也。言偃在侧,曰:“君子何叹?”孔子曰:“大道之行也,与三代之英,丘未之逮也,而有志焉。大道之行也,天下为公,选贤与能,讲信修睦。故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,幼有所长,矜寡孤独废疾者皆有所养,男有分,女有归。货恶其弃于地也,不必藏于已;力恶其不出于身也,不必为已。是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故外户而不闭。是谓大同。今大道既隐,天下为家,各亲其亲,各子其子,货力为已,大人世及以为礼,域郭沟池以为固,礼义以为纪,以正君臣,以笃父子,以睦兄弟,以和夫妇,以设制度,以立田里,以贤勇知,以功为已。故谋用是作,而兵由此起。禹、汤、文、武、成王、周公由此其选也。此六君子者,未有不谨于礼者也。以着其义,以考其信,着有过,刑仁讲让,示民有常,如有不由此者,在埶者去,众以为殃。是谓小康。”

这段文字记载异常珍贵,所以照录于此。文中“昔者”表明这件事发生的时间是很久以前,现在记录在案的是对往事的追忆。“言偃”为子游自称,表明所忆之事是亲自“闻诸夫子”。当时的情景是孔子参加完蜡祭,在观上出游,发出一声长叹。紧跟在侧的年轻弟子子游便随即问道:“君子何叹?”这一问深深触动了孔子,他便对子游发表了一篇长长的谈话,实际上即是对子游上了具有特殊意义的一课:为他描述了自己的社会理想——大同社会和小康社会。这一课的特殊性究竟在哪里呢?台湾学者张其昀先生认为:“大同之道为孔子‘天下为公最崇高之理想,其一生精神所在者,此也。然及门中独为子游言之,何也?盖子游习于礼,为专门名家,故言之特详。”[2]这一次特殊授课的教学艺术水平也是很高的,可从以下几方面来认识:其一,就孔子的教学语言来说,其描述非常具体形象,气势磅礴;就其教学内容来说,涉及社会的政治、经济、伦理状态,以及人民的生活水平等,非常丰富。其二,就其教学逻辑来说,先讲大同再讲小康,先是描述现象然后归纳概括,层次分明、线索清晰。其三,就其教学技巧来说,将智慧与激情有机结合,娓娓道来,入情入理。其四,就其教学效果来说,孔子对子游上的这一课,当时就在对方心目中留下深刻的印象,甚至他日后在武城任上以礼乐治邑的作为都能找到这一课影响的微妙印记。

三、孔门问对:孔子对子游的个别化答问教学艺术

子游勤学好问,既善于领会孔子的精神实质,又擅长“复问”甚至连续追问。孔子对于勤学好问的学生自是喜欢,也有耐心进行深入的“答问”。虽是常见的问与答,但是如果细细品味,总是能够发现其中深蕴不应忽视的奥妙。子游之问并不像子贡之问那样讲究技巧,但表现出对所问问题的浓厚兴趣,尤其关注实施中的具体细节。因为他立志要做礼乐之教的实践者,所以在向师问学时就要做足相应的准备。孔子作为老师也深知子游之志,就因势对他向礼乐大义处引领。

1.问孝

《论语·为政》载:子游问孝。子曰:“今之孝者,是谓能养,至于犬马,皆能有养,不敬,何以别乎?”是说子游向孔子请问孝道。孔子回答说:“现在一般所谓的孝顺父母,认为只要做到养活父母,就算是尽孝了。如此说来,人饲养犬马等动物时,也一样供给它们食物,如果不以恭敬之心侍奉父母,那和养动物又有何区别呢?”孔子论孝重在一个“敬”字,养而能敬,才算合了孝的内外之道于一体,这也与其一贯的主张相一致。

其实,在《论语·为政》中,共有四个弟子(包括子游)先后向孔子问孝,孔子分别给了他们不同的回答。具体问对情况见下表:

其中,孟懿子是鲁国贵族,他向孔子请教“孝”,孔子只答两个字“无违”,即不违背礼制。而弟子樊迟不解其意,孔子就对他作了进一步说明:“生,事之以礼;死,葬之以礼,祭之以礼。”对孟懿子这样的明大义之人,孔子自然无需多说,但对樊迟,则一定详加解释。

孟武伯是孟懿子的儿子,他向孔子请教“孝”,孔子回答“让父母只担心子女的疾病”。意即在其他方面都应该让父母放心。对于孟武伯来说,当然不存在孝亲的物质条件,但孔子委婉地对他提出的这条忠告,要实际做到其实并不容易。

学生子夏问孝,孔子也是先回答两个字“色难”。是说满足父母的常规意愿很容易,通过父母的表情而揣摩他们的心意却很难。《盐铁论·孝养》:“故上孝养志,其次养色,其次养体。”孔子随后讲的“有事弟子服其劳,有酒食先生馔”均属养体的范围,而养色则是比养体更难实现的孝的层级。

相比较而言,孔子对子游问孝的回答其中内含的道理是非常深刻的。对父母真正的孝,必须以敬为先,以敬为本,才能体现出人类文明的进步。否则,便同养犬马没有本质的区别了。孔子在回答时,由“今之孝者,是谓能养”开始,让人觉得平易,然后突然转折到“至于犬马,皆能有养”,出人意料地将孝父母与养犬马两相并列,形成强烈对比,最后以“不敬,何以别乎”反问子游,令子游心灵受到激荡。孔子对孝的精辟见解深刻地影响了中国传统伦理文化,自此“孝”与“敬”紧密相连,汉语中“孝敬”一词在中国民众中深入人心即是明证。

2.问礼

子游对“礼”非常关注,在这方面向孔子问的问题也较多。而且往往是问得非常具体、深入。《礼记·檀弓上》载:子游问丧具,夫子曰:“称家之有亡。”子游问丧事应该怎么操办?孔子说:“要跟家里财力多少有无相称。”那么“有无”又该怎么掌握分寸呢?于是子游进一步问:“有亡恶乎齐?”孔子告诉他:“有,勿过礼。苟亡矣,敛首足形,还葬,县棺而封,人岂有非之者哉!”从子游的不断追问可以看出,他所关心的不仅是礼的形式要求,而更关心怎样在礼的实践中把握礼的精神实质。

子游在向孔子问礼时多次使用“复问”、“进曰”的提问方式。《礼记·礼运》载:……言偃复问曰:“如此乎礼之急也?”……言偃复问曰:“夫子之极言礼也,可得而闻与?”……也就是说一旦谈到关于礼的话题,子游总是问了再问,而孔子对于子游之问也是答了再答。一方是学而不厌,一方是诲人不倦。学生的乐学和老师的乐教相交融,这就是人们所说的:“什么是好学生?遇到了好老师的学生就能成为好学生;什么是好老师?遇到了好学生的老师就能成为好老师。”《礼记·仲尼燕居》载:仲尼燕居,子张、子贡、子游侍,纵言至于礼。子曰:“居!女三人者。吾语女礼,使女以礼周流,无不遍也。”……言游进曰:“敢问礼也者,领恶而全好者与?”子曰:“然。”“然则何如?”子曰:……在这里,子游的提问显然更进了一步,求知非常急切,在孔子答了“然”后,紧接着再追问“然则如何”,孔子再次为他做了非常详细、深入的回答。可见子游之所以拥有深厚的礼学修养,是与其对于礼的重视、富有兴趣、善于探问分不开的。而孔子在与学生的对话交流时循循善诱,使学生欲罢不能,则尽显一位教育家的教学艺术风范。

四、“子之武城”:孔子借考察子游政绩对众弟子进行现场教学

据学者考证,子游23至28岁期间,即周敬王三十六至四十一年(前484-479)内,担任过鲁国的武城宰(武城在今山东费县境内,宰为行政首长)。[3]子游治理武城,注重礼乐教化,积极实践孔子的政治理想,一时政绩斐然,声名远播。已至晚年的孔子便带领众弟子亲到武城,考察子游的政绩,进行现场教学。

《论语·阳货》载:子之武城,闻弦歌之声。夫子莞尔而笑,曰:“割鸡焉用牛刀?”子游对曰:“昔者偃也闻诸夫子曰:‘君子学道则爱人,小人学道则易使也。”子曰:“二三子!偃之言是也。前言戏之耳。”是说孔子一到武城就听到了弦歌之声,便情不自禁地微微一笑,说:“杀鸡哪里用得着宰牛的刀?”孔子的微笑显然表达了他对子游的认可,但他的话却容易让人误解为子游在“小题大做”。子游马上郑重其事地说:“从前我从老师您那里听说过这样一句话:‘君子学道则爱人,小人学道则易使也。”言外之意是,我就是按照您的教诲去做的,怎么反倒不对了呢?孔子见子游认真起来,也马上收起笑脸,对跟随其后的众弟子说:“同学们!言偃的话是对的。刚才我说的那句话只是跟他开个玩笑罢了。”孔子带领弟子亲自到武城考察,“闻弦歌之声”,意味着平时孔子在教弟子时反复强调的礼乐之教已在武城落地生根、开花结果。已仕弟子子游在老师开玩笑后做的辩解非常巧妙,实际上起到了在现场向同门说明自己以礼乐治邑的理论依据,就是从孔子那里学到的为政之道。孔子的一句“偃之言是也”,充分肯定了子游以礼乐治邑的正确性,消除了可能产生的误解。孔子此前的“莞尔而笑”和此后的“前言戏之耳”,则显示了孔子幽默风趣的一面,使整个现场氛围轻松愉快。

《论语·雍也》还记载:子游为武城宰。子曰:“女得人焉耳乎?”曰:“有澹台灭明者,行不由径,非公事,未尝至于偃之室也。”这很像是孔子在武城现场教学的继续。孔子问:“言偃啊,你治理武城也有—段时间了,不知你在武城有没有发现贤良之人?”子游说:“有啊。有一个叫澹台灭明的人。他做事合乎正道,光明磊落。可是,尽管他就住在本邑内,没有公事他从来不到衙署来找我。”子游所提到的这个叫澹台灭明的人,字子羽。关于他的事迹,史书中记载很少,我们从《大戴礼记·卫将军文子》中子贡的一段评语可知,澹台灭明是一个“贵之不喜,贱之不怒”的人。他主张损上益下,尽量减少下层的负担;耻于独富独贵,总是把民众的利益放在重要的位置上。举贤任能是为政成功的重要条件,所以孔子在众弟子面前问子游“得人焉耳乎”,既是对言偃从政成绩的一项考察,也是对众弟子进行从政教育的一项内容。

五、同门辩学:与子夏、曾参、有若等同学之间的切磋琢磨

子游和子夏、曾参、有若等同属孔子晚年的弟子。他们来自不同的国家,其中子游来自吴,子夏来自卫,曾参、有若来自鲁。据《史记·仲尼弟子列传》载,有若少孔子四十三岁、子夏少孔子四十四岁、子游少孔子四十五岁、曾参少孔子四十六岁。几个人年纪相仿,但生活经历、性格特点和文化背景各不相同,便有了言行上的冲突和学术观点上的辩难,为孔门私学平添了许多的生机和趣味。孔门辩学倡导“同门相辩”,是孔门弟子相互学习的重要形式。后来《学记》将其中的道理阐明为:“独学而无友,则孤陋而寡闻”。

1.与曾参辩丧服

《礼记·檀弓上》载:曾子袭裘而吊,子游裼裘而吊,曾子指子游而示人曰:“夫夫也,为习于礼者,如之何其裼裘而吊也?”主人既小敛,袒括发,子游趋而出,袭裘带绖而入,曾子曰:“我过矣!我过矣!夫夫是也。”曾参是孔门弟子中对“孝”修养深厚的一个人,在“礼”上竟也有疏漏之处。他穿着羔裘去吊丧,子游露着内衣去吊丧。曾参指着子游让众人看,语含嘲讽地说:“这个人啊,还是个专门修习礼仪的,怎么就露着内衣吊丧呢?”等到主人完成小敛,袒露内衣,用麻带束发,这时就见子游快步跑到外面,穿着吊孝的裘、带和绖进来了。曾参这才恍然大悟,连声说:“我错了!我错了!这个人是对的。”事实胜于雄辩。子游没说一句话,就使自己的同学曾参连连认错。

2.与子夏辩丧礼

《礼记·檀弓下》载:卫司徒敬子死,子夏吊焉,主人未小敛,绖而往。子游吊焉,主人既小敛,子游出,绖反哭。子夏曰:“闻之也与?”曰:“闻诸夫子,主人未改服,则不绖。”[4]子夏与子游同去吊丧,主人尚未改服,子夏就带绖而进,而深知礼的子游则是等待着主人改服才方得进入,他戴绖而进反哭。两种吊丧行为上的差异形成鲜明的对照,估计当时周围的人会有疑惑,就是同为孔门弟子、同是“文学”科的高材生的子夏也是大惑不解。所以子夏就禁不住质问子游:“闻之也与?”子游则非常有底气地回答:“闻诸夫子,主人未改服,则不绖。”这说明子游对礼的学习是非常用心的。从文中子夏没有再说什么,也可推知他对子游言行是认可的。

3.与有若辩情礼

《礼记·檀弓下》载:有子与子游立,见孺子慕者。有子谓子游曰:“予壹不知夫丧之踊也,予欲去之久矣。情在于斯,其是也夫?”子游曰:“礼有微情者,有以故兴物者;有直情而径行者,戎狄之道也。礼道则不然,人喜则斯陶,陶斯咏,咏斯犹,犹斯舞,舞斯愠,愠斯戚,戚斯叹,叹斯辟,辟斯踊矣。品节斯,斯之谓礼。人死,斯恶之矣。无能也,斯倍之矣。是故制绞衾、设蒌翣,为使人勿恶也。始死,脯醢之奠;将行,遣而行之;既葬而食之,未有见其飨之者也。自上世以来,未之有舍也,为使人勿倍也。故子之所刺于礼者,亦非礼之訾也。”有若“不知”,也就是不赞成礼之“踊”,欲去之,理由是因为“情在于斯”,于是有了“其是也夫”的质疑,似乎在他看来礼中不应有“情”的存在。子游则对此并不赞同,认为礼中必须有情,如果无情,还要“兴物”以唤起人的情感。但他也不赞成“直情而径行”,认为那是“戎狄之道”。主张最好以礼节情,即“品节斯”,也就是“发乎情,止乎礼义”,认为只有如此,“斯之谓礼”。子游的这一认识是相当辩证、深刻的,对于有若认识礼与情的关系也会产生启发。

4.与子夏辩本末

《论语·子张》载:子游曰:“子夏之门人小子,当洒扫应对进退,则可矣,抑末也。本之则无,如之何?”子夏闻之,曰:“噫,言游过矣!君子之道,孰先传焉?孰后倦焉?譬诸草木,区以别矣。君子之道,焉可诬也?有始有卒者,其惟圣人乎?”此事发生在子夏已经做了老师都有“门人”了的时候,但子游显然不认同子夏的教学方法。子游和子夏虽然同列“文学”科,但二者在思想观点上存在严重的分歧:子游认为自己从大事着眼,继承的是儒学之本;而子夏教授弟子只着眼于烦琐的礼仪小节,并未掌握儒家学术之根本,因而只能是逐儒学之“末”。但是子夏对子游的批评也不接受,直接说“言游过矣”,并且申明了自己的见解。《礼记·大学》有言:“物有本末,事有始终,知所先后,则近道矣。”子游、子夏之争看似尖锐对立、水火不容,其实若全面观之或正可互补相长、殊途同归。■

【参考文献】

[1]李启谦.孔门弟子研究[M].济南:齐鲁书社,1987.103

[2]张其昀.孔学今义[M].北京:北京大学出版社,2009.249

[3]邹旭光.子游其人及其学术要旨[J].江南大学学报(人文社会科学版),2006(1)

[4]阮元校刻.十三经注疏·礼记正义[M].北京:中华书局,1980.1303

【基金项目】本文系全国教育科学“十二五”规划教育部重点课题“孔子对其弟子的教学艺术及其现代价值”(课题批准号为:DOA140201)研究成果。