走出历史深处的屏南下村

王世民 李侃如 唐梅金 卓仕尉 王世球 潘平方 黄玮

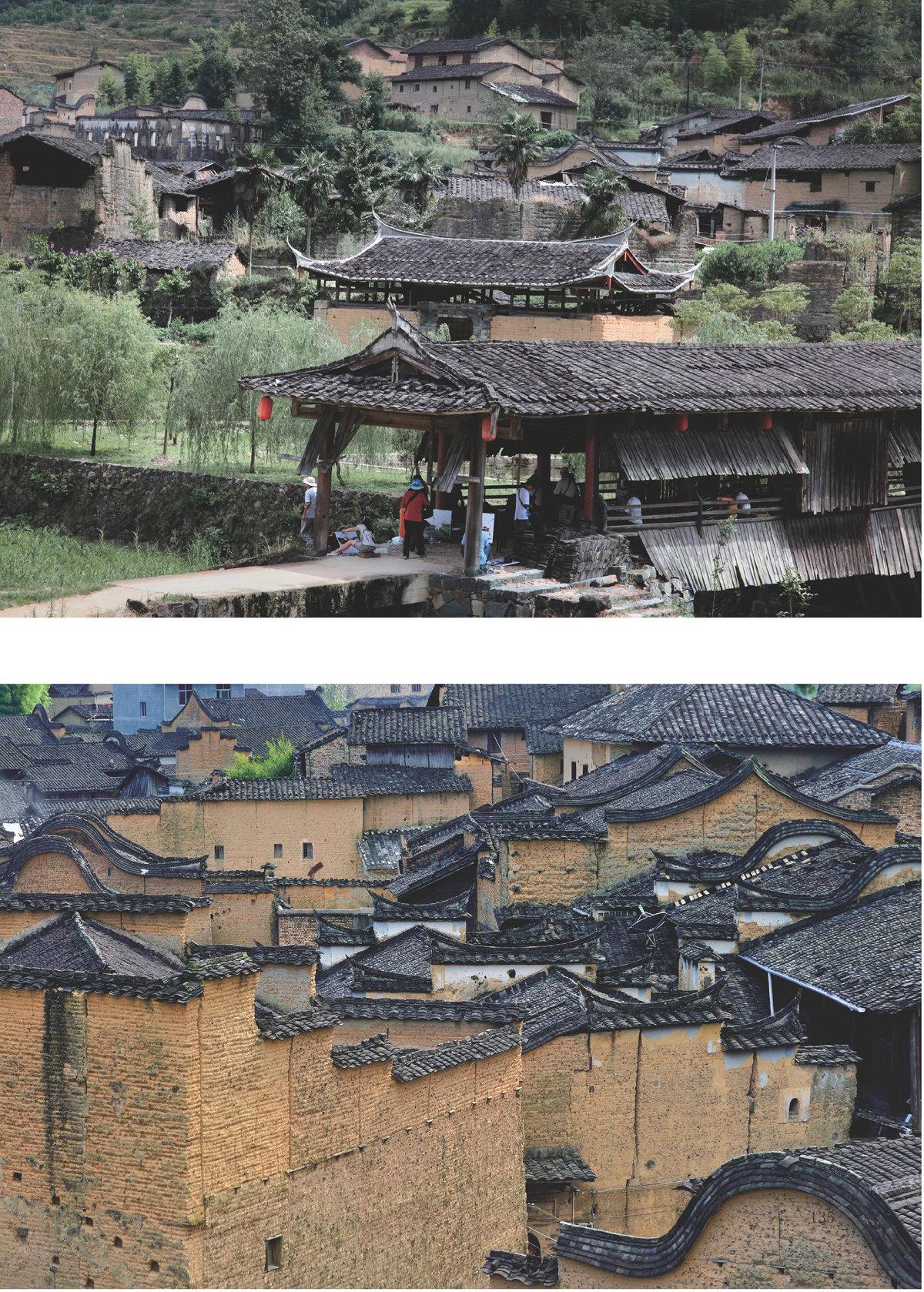

地处闽东北甘棠乡 下村——中国历史文化名村、中国传统村落。这个海拔802米的古村落四面环山,村居依山沿溪构筑,前有双溪夹流,后有层峦叠嶂,恰似飞凤落洋,这里孕育出清代戍台名将甘国宝、武举人甘攀龙等历史名人。

根据当地甘氏族谱记载,宁德屏南县甘棠乡漈下村的开发历史,至迟不会晚于明朝初年。明正统二年(公元1437年),甘氏迁入漈下,开始介入村落的各项建设活动中。村内文物古迹以地面古建筑为主,现有全国重点文物保护单位11处,以及大量的城楼街巷、桥梁路亭、宫庙建筑、宗祠建筑、民居建筑、古遗址、古墓葬、古碑刻等乡土古建筑。

古色古香的寺楼桥亭

沿着鹅卵石铺就的村道走进漈下,一种历史的厚重与神秘感扑面而来。

首先映入眼帘的聚宝桥和飞来庙,这一桥一庙紧密相连,都是全国重点文物保护单位。聚宝桥始建年代不详,清光绪三十三年(公元1907年)重建,桥底两端各有一排原木构成八字撑,是该县唯一的一座八字撑木构廊桥,桥下流水潺潺,不时“鱼翔浅底”;飞来庙始建于清咸丰十一年(公元1861年),同治二年(公元1863年)重修。这里是清代文人墨客作画的地方,庙的前廊及大殿神龛两侧、墙壁上留存有大量的古壁画与楹联。

说起村中的古廊桥,建于清康熙年间的花桥不得不提,这里是进村要道,桥内二排靠背座椅,几位老人在悠闲地拉家常。

向南进出村子,清康熙四十四年(公元1705年)重修的峙国亭是必经之路亭。亭子正方形,单檐歇山顶,面阔、进深均三间,内外各处梁枋,保留下来大量的人物故事彩画,动作各异、栩栩如生,线条流畅、色彩鲜丽,是一处不可多得的清代彩画题材库。

村里的城门楼在发展过程中大多被拆,坐落于村中心的明代古城楼是现存较好的一处。它始建于明天顺年间(公元1457~1464年),现存城门楼应为明天启五年(公元1625年)重建,临溪与花桥相倚,高7.07米、面宽7.85米、进深7.42米,为双层建筑,下层砖石结构、上层为木结构城,楼顶飞檐翘角,气势恢宏,城门条石弧拱,上书“漈水安澜”四个大字。甘国宝祭祖时旗杆就挺立在城门楼前。

古民居诉说三段历史

明代漈下村周边筑有完整的城墙,为卵石砌筑,高大坚固。进入清代,甘姓成为村里唯一的大族,经济持续发展,人口迅速增加,甘氏先人在漈下古城之外,兴建起大量的建筑。清末筑起的围墙将全部建筑包容在内,整体酷似鱼形,北狭南宽。

从村落格局看,清中期以前的建筑主要集中在明代老城即曰字路范围内,清末及民国建筑则散居于古村的外围。这些古民居与公共建筑群一起,较为清晰地折射出漈下古村明中期格局形成、清早中期迅速发展、清同治年间达到鼎盛的历史进程。

三个时期的风格区分主要体现在厅堂位置。此外,在建筑的外观上,清早期的民居多为清水木结构,外墙一般只起围合作用,前有院子,并建随墙式单独门楼;清晚期的民居四周均修筑兼具承重功能的夯土墙,大门开在前墙中间;至民国时期,夯土外墙更显高大,出现了炮楼式方形多层建筑等。

血缘村落里的甘国宝

在屏南县城通往宁德路口的环岛上,矗立着一座塑像,“清代戍台名将甘国宝”9个大字为中国国民党荣誉主席连战所题写。这座塑像吸引着过往行人的目光,也把四面八方的游客带到了这个古村。

漈下村368户,多姓甘,故多称甘漈下,是古代宗法制度及涉台法缘古村落的典型代表。漈下村自甘氏开基后,历代均有记载,至九世而有甘国宝。甘国宝,清康熙四十八年(公元1709年)出生于甘漈下小梨洋村,以武进士出身,前后为官43载。他一生廉正、勤政爱民、洁己奉公,尤其两度戍台,担任挂印总兵,为保卫和建设台湾作出了突出贡献,成为海峡两岸人民共同敬仰的英雄人物。

这里是一个传统血缘村落,有甘国宝故居、甘氏大厝,还有甘氏宗祠、龙山公祠和甘氏支祠。甘国宝故居建于明末,其建筑形式与小梨洋甘国宝故居基本相同,据传也是当时甘国宝来漈下村时的住所,故居内仍保存着雍正乙酉年甘国宝的“武魁”匾。

重建于清嘉庆十五年(公元1810年)的甘氏宗祠,是开基二世祖思亮公的祠堂。宗祠系土木砖石结构,明式建筑风格,为福州十邑百座名祠之一。

马仙信仰与尚武之风

花桥,一头连着古城楼,一头连着龙漈仙宫。龙漈仙宫为世俸龙祭开基拓主马仙娘之祀殿,外形取天圆地方之式,呈现外方内圆、穹窿高起之外观。大殿正中悬挂的“方壶圆峤”匾,正是这种建筑形式的贴切说明。仙宫的始建年代无考,但现存大殿建筑则是典型的明代风格。殿内珍存有铁制香炉一个,炉侧面阳刻铭文,证明神殿应建于明嘉靖二十九年(公元1550年)之前。仙宫大殿的平板天花及四壁隔板等处,均留有清代所绘彩画。

每年农历六月,漈下村都要举行迎马仙民俗活动,这也是漈下人最隆重的节日。迎仙活动祈求全村丰收兴旺、幸福安康,做戏三天三夜。

漈下武术历史悠久,闻名遐迩,有虎拳、板凳功、锄头功、竹竿功等,迄今村里仍保留着当年练武的工具。清雍正年间,村里专门从泉州请来武师,漈下武术发展很快,出了不少武举人。上世纪80年代,村里的武术师傅纷纷走出去,在外地开馆收徒。现在,漈下武术有落寞之势,但上了年纪的人,多数还坚持习武,以强身健体。

古村从历史深处走来

养在深闺的漈下村正从历史深处走来。近年来,这个古村落热闹了许多,前来屏南感受秀美山水的游客,多半会放慢脚步,来这里寻找儿时的记忆、寄托浓浓的乡愁。

淳朴的漈下人,大力发展反季节蔬菜和水果,打造以“古村感悟,森林人家,农耕体验”为主题,集体验、观光、休闲为一体的乡村旅游品牌。

然而,由于长期风雨的侵蚀,漈下村的一些古建筑遭到破坏。村里 “修旧如旧”修缮古建筑,进行路面、河道整治和绿化美化。把村落文化、甘国宝文化、武术文化、农耕文化、马仙文化、生态文化等进一步保护好、传承好,吸引越来越多的游客走进漈下、爱上漈下。