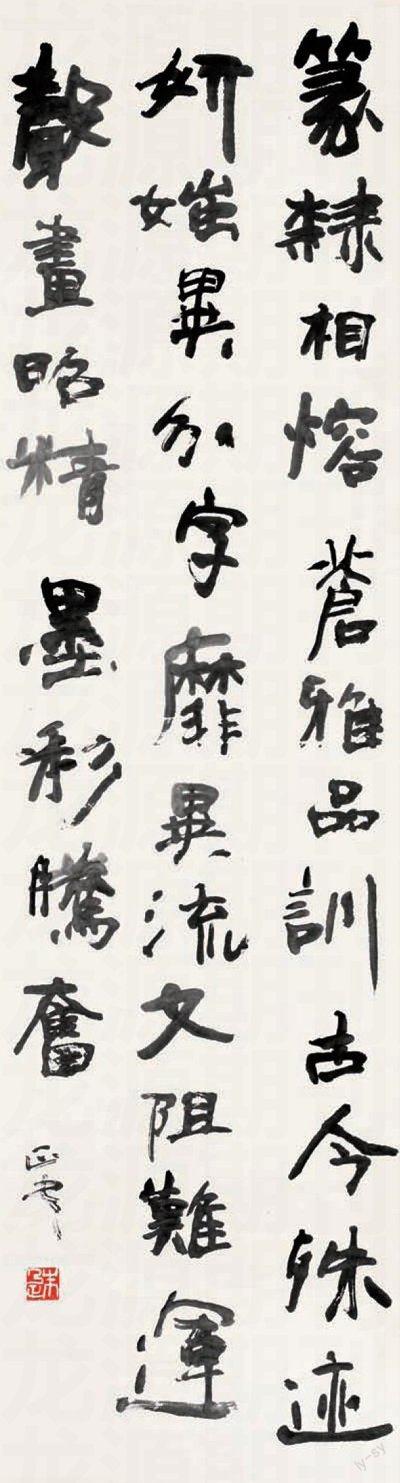

篆隶相熔,苍雅品训

张炬

在整理待刊的《朱乃正书法年谱》中,发现一件尚未考订年代的作品,名为《文龙雕心》。此幅不是件普通的临帖或书写诗文书法,而是自出机杼且迥然意别,清崛涩劲中敲正相生,水墨丰彩而又天趣庄谐读文词,初拗口,久味之,顿觉境界广大深邃,思致缜密理潜其中。辞日:“篆隶相熔,苍雅品训。古今殊迹,妍媸异分。字靡异流,文阻难运。声画昭精,墨彩腾奋。”简短三十二字,四四相连,逐层累述,篇名冠以<文龙雕心》,而巧借南朝刘勰的《文心雕龙》移字换位所成,有夺胎之妙。又似朱乃正先生自我速写析形入骨点线传神。

朱乃正先生所巧用的《文心雕龙》是刘勰的一部文学理论著作王元化先生在研究中这样认为:“他(刘勰,编者注)在《文心雕龙》中'吐露了内心的不平和愤懑,反对工代表门阀标榜的浮华尚玄的文风,提出了文质并重的文学主张。从思想体系上说,他恪守儒家的思想原则和伦理观念。《文心雕龙》基本观点是“宗经”。他处处都在强调仁孝,对儒家称美的先王和孔子推崇备至。”(王元化著《文心雕龙讲疏》)

朱乃正先生对其中的认同与旨意不言自明。借古开新而成的《文龙雕心》,表达的侧重点发生了变化,“文龙”喻指建构书法审美与实践体系的丰满而完备'“雕心”又暗示出在发展和完善过程中的理想人格塑造和不懈的精神追求。在其绘画“造境”说的观照下,“文龙雕心”的前两字可以释为“造境”,后者指向“写心”。

《文龙雕心》实则是朱乃正先生对自己书学思想的全面梳理与审美价值取向的精简概括,开此番境界又与绘画的规律性认识和人生感悟相渗融,故而有“造境写心”之力。

朱乃正先生的存世墨迹数量可观,风格多样且面目纷繁,篆、隶、草、行、楷皆有,探取其意象而言他的《文龙雕心》中首句“篆隶相熔,苍雅品训”即点明了其追求的书法风格世界。

“篆隶相熔”是朱乃正先生书风成熟过程中的选择,诚如他在《乃正从艺自叙》中说:“因得家学,自幼好文艺、喜习字。然余少日寸'性散漫,调皮贪玩,学业不勤,亦乏大志,无擅长而常自羞愧。复令亲长师辈失望。唯有执笔描红尚认真。…余少年时便喜临池,虽仅守颜鲁公一家,但兹始与书道结-环解之缘,至中央美院专攻西画多年间,从未忘怀中断。”(朱乃正《朱乃正品艺录》)数言交代的缘起,却将朱乃正先生研习书法的时间推溯到了他进入美院专攻西画之前。由此可见,朱先生自小受家学影响和教导能够“喜习字执笔描红尚认真”,而且是以当年启蒙教育比较通行的颜真卿楷书为人手范帖,铺就了他在书法道路上的人生底色,而其中的线索是书法最早伴随他生命成长和精神发育。

我们暂先不去确定朱乃正先生具体在少年时是从颜真卿的哪本帖人手,但是颜真卿在中国书法史上的地位及影响,远远超过了习字本身,其中的教化意义和道德楷模价值同样附着于书法临写中而为历代传承。宋代朱长文在其《续书断》中将颜真卿列为“神品”,他评价说:“…其发于笔翰,则刚毅雄特,体严法备如忠臣义士,正色立朝,临大节而不可夺也。扬子云以书为心画,于鲁公信矣。…故观《中兴颂》,则闳伟发扬,状其功德之盛:观《家庙碑》,则庄重笃实,见夫承家之谨;观《仙坛记》,则秀颖超举象其志气之妙;观《元次山铭》,则淳涵深厚,见其业履之纯,余皆可以类考。…自秦行篆籀,汉用分隶,字有义理,法贵谨严魏、晋而开始减损笔画以就字势惟公合篆籀之义理,得分隶之谨严,放而不流,拘而不拙,善之至也。”在古代政治文化中,儒家作为意识形态的主流—直居于政权和制度的显位,其所寄寓的人格理想和伦理标准也无时不在地渗透于社会生活的方方面面。“达则兼济天-穷则独善其身”的人生信念构成了_一个完整而立体的价值体系,从上至下,由远及近,赋予了一个人对家国观念和自身不同层面的价值取向。“临大节而不可夺”的“忠臣义士”是古代士大夫首选的价值理想,投射在书法的审美与实践上,必然以“刚毅雄特,体严法备”的儒者入仕耿健风骨和严以修身相表里。

朱乃正先生在那个时代与很多人一样初识了书法入门的颜体,与此深深契合的不仅是时间上难以释手,抑或是初选的旧恋情结,主要还是来源于颜体所蕴含的审美特质及其伦理道德所产生的价值认同。颜真卿<大唐中兴颂》的“闳伟发扬”以状其功德之盛,朱关田先生评价此碑时说:“…一为老友铭石恭书其颂国中兴之文,方正平稳,大书深刻,用笔也浏漓顿挫,雄厚庄严,诚如王恽《玉堂嘉话》称之谓‘雄伟如驱千里骏马,倚丘山而立。”(朱关田著《中国书法史-隋唐五代卷》)结体的“方正平稳”、用笔的“雄厚庄严”奠定了颜体的基本风格。从《颜氏家庙碑》的“庄重笃实”以见其“承家之谨”,清人王澍在题跋《唐颜真卿家庙碑》时说:“延百余年,颜元孙作干禄字书,鲁公(颜真卿)极力扬挖之,于是书体廓然大正。每作一字,必求与篆籀吻合,无敢或有出入,匪唯字体,用笔亦纯以之。虽其作草亦无不与篆籀相准,盖自斯、喜来,得篆籀正法者鲁公-人而已。评者议鲁公书‘真不及草,草不及稿,以太方严为鲁公病,岂知宁朴无华,宁拙无巧,故是篆籀正法。此《家庙碑》乃公用力深至之。…年高笔老,风力道厚,又为家庙立碑,挟泰山岩岩气象,加以俎豆肃穆之意,故其为书庄严端悫,如商周彝鼎,不可逼视。”颜体楷书端庄肃穆,风力道厚,犹如泰山雄伟的层峦峻厚气象,其结字和用笔皆源出于大篆和钟鼎文字,圆厚古拙而又苍莽雄肆。清人刘熙载在《艺概·书概》中说:“孙过庭《书谱》云:‘篆尚婉而通。余谓此须婉而愈劲,通而愈节,乃可。不然,恐涉于描字。”从唐至清,书家已经对篆书的审美与实践达到了相对成熟的程度,尤其是经过宋清的金石学发展,大小篆和石鼓、金文的书写与应用也随之广泛开来。孙过庭认为篆书用笔以圆转和畅达为主,是从一般意义上的形线感觉上说,而刘熙载在此基础上,强调“婉而愈劲,通而愈节”。丛文俊先生谈及此处时说:“婉而愈劲,须笔力沉雄,才能强筋健骨,以弥补曲线在视觉上的先天不足。书法有骨,是晋唐人从楷法总结出来的基本审美要素,推而广之,普遍用于古今各种书体。曲线而能有强筋健骨,即如名言‘折钗股所包含的道理,尽在‘圆实凝重四字之中。通而愈节,指简单地追求流畅则容易使笔下轻滑,应以涩势救之,涩而能兼紧駃,风神自生。”(丛文俊著《篆隶书基础教程》)他把颜真卿书法“圆实凝重”的唐楷特征清晰地勾勒出来,将颜体的“折钗股”与篆书的审美风格相对应,进一步印证了颜真卿书法中“篆籀气”的来源和形态。

对于隶书而言,其书体演进过程中与篆书有着血脉联系。清人刘熙载在《艺概》中说:“书之有隶,生于篆,如音之有徵,生于宫。故篆取力弁气长,隶取势险节短,盖运笔与奋笔之辨也。隶形与篆相反,隶意却要与篆相用。以峭激蕴纡余,以倔强寓款婉,斯征品量。不然,如抚剑疾视,适足以见其无能为耳。”取法篆书与隶书,成为历代学书的正途,而朱长文评价颜真卿书法“合篆籀之义理,得八分之谨严”,也是颜真卿书法中所承载“以峭激蕴纡余,以倔强寓款婉”的“放而不流,拘而不拙”。

由此可见,朱乃正先生的“篆隶相熔”实来自于对颜真卿书法的深刻感悟,时间愈久,伴随着先天禀赋与性格的形成,对风格走向的把握和确认也愈发鲜明。虽然其间也有对“二王和“宋四家”的临习,但朱先生始终没有偏离颜真卿书法对他个性风格生成的重大影响,即使个别作品的面目看似有所变迁,其中的神髓与“篆隶相熔”之迹无法回避。

篆隶所指向的高古朴拙和苍劲圆浑在时空维度上顶置了书学话语的上限,也铸就了“篆隶相熔”的根本,是“质”的确立。“二王,…宋四家”士大夫文雅风流的劲健道美和温润脂泽是“文”的丰富,也是朱乃正先生作为现代知识分子丰富细腻的情感世界和精神需求的折射,在价值归认上,“文质彬彬”的儒家审美理想正是“苍雅品训”的内在表达。