本地的砖瓦,舶来的美感

吉利

自有蕃邦的货船沿着海上丝绸之路到达刺桐港以后的数个世纪里,无数或由汉人、或由蕃商所运营的货船,频繁往来于刺桐港和这条繁盛的商贸航路所能到达的每一个城市之间。鼎盛时期被赞誉为世界第一大港的刺桐港,向这些不远万里穿越汪洋而来的蕃商展示了开放包容的胸怀。他们被允许在城里设立的蕃坊居住,许多蕃商旅人最终都定居于此,与汉人通婚,死后埋葬于公墓区。蕃坊里还随着蕃商们的宗教信仰建设教寺,并设立蕃学以便子女们能够得到教育。在视从商为低贱职业的国度里,这座城市以诸多实际的举措,向蕃商们展现了无比的宽容,商人们则以日益频繁的商业贸易做为回馈。

在这兴盛的商贸活动中,除去奇珍异货外,被蕃商们一同带来的宗教信仰、建筑材料、建筑工艺等等,也不断在影响着泉州的传统建筑。不论是大的、影响总体人居环境的城市建筑,或者到小的、单体的建筑个案,都或多或少受到了影响。

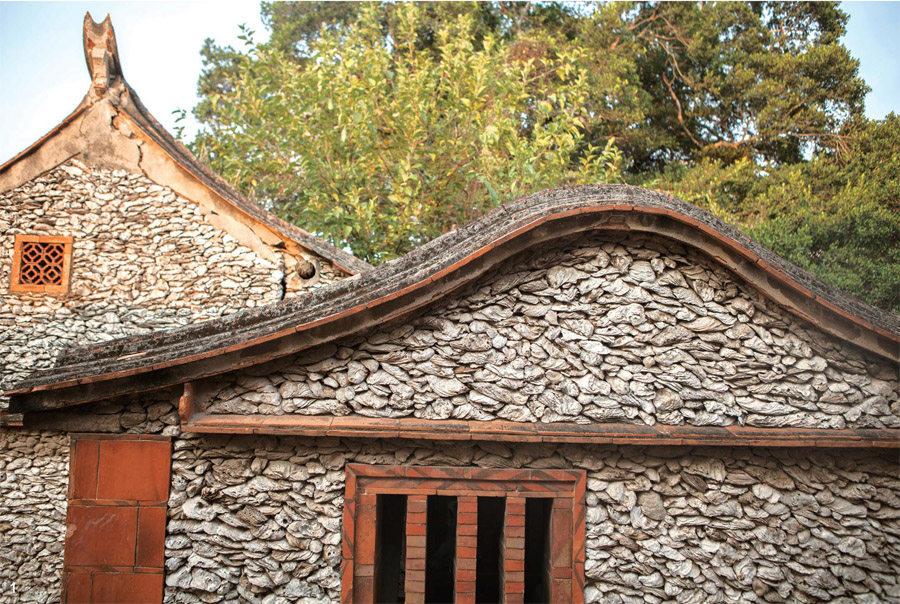

蚵壳厝是闽南建筑的一大奇观,主要分布于泉州市丰泽区东海街道的蟳埔社区、法石社区一带。

民居 意料之外的建筑材料

泉州城去往东海后渚港的途中,会经过石头街。在民众和导游的传说中,石头街是开元寺里东西塔建造时堆放石块原料的地点。然而,这其实是误解,石头街名字的来源,的确与堆放石头有关,不过这些石头,却是从海上归来的远洋商船卸下的压舱物。

石头街一头连着进城的大道,一头临着晋江沿岸,在岸边有一处码头的遗址——文兴码头。文兴码头所在的法石港,是刺桐港主要的货物集散码头之一。兴盛时期,每日有许多船只在码头装载诸如德化白瓷、泉缎丝绸等东方世界的货物,后运往遥远的异国,以换回人人追求的黄金白银。也有许多返航的商船,运载着满心欢喜的船员和从他乡带回的钱财珠宝,停泊在码头,等待下一次的出航。

还记得小时候,经常跟着母亲一起到石头街的阿姨家探望。在吃过午饭之后,我总是会偷偷溜出门外,到拐角处的小卖部张望,或是到旁边的小巷里乱窜。那时候的记忆已经大部分都丢失了,偶尔还能想起的一些事情,除了铺满青石板的巷子和蚝壳厝以外,就是一条有着外国人名字的巷子——马可波罗巷。小时候并不知道被用作巷子名称的这位外国人,竟然是历史上著名的旅行家。如今偶尔回想起这条巷子的时候,想象着这位伟大的旅行家,一定也曾经在船上、或者是码头边,望着一片繁忙的景象:商人们或是三五成群交流着在外经商的经验,或是清点着货物钱银;水手们在商船上做着出海前的检查,偶尔也有从刚回港的货船上岸的旅人,在路边向旁人吹嘘着旅途中的奇闻异事;工人们则忙忙碌碌地装卸着货物,清空船舱里的压舱物。

“出砖入石”是闽南建筑一种独特的砌墙方式,利用形状各异的石材、红砖和瓦砾的交错堆叠,构筑墙体,交垒叠砌。

这些被卸下来的压舱物,最多的就是石块和来自东非海岸的大型牡蛎壳。商人们乘着满载货物的商船出海,到达预期的目的地之后,船上的货物悉数变卖成金银钱财。返航的时候,卸掉货物的空船吃水比出航时候要浅了许多,经不起海上的风浪。为了保证回程的安全,船员们将当地无用的石块、大型的牡蛎壳等装在船舱里,加重了船身的重量。在返回刺桐港后,这些压舱物就被卸在路边,牡蛎壳被善于发现物品利用价值的居民们用作建筑的材料,而石块们则长久堆在路边,久而久之,这条街道就被人称为石头街了。

与小小的本地小青蚝壳不同,这些异域的牡蛎壳有手掌大小。将这些大型牡蛎壳用作建造房屋材料,在一定的意义上,还有着些许传承古闽越族遗风,“以巨壳筑屋而居”的独特风光。居民们建造房屋的时候,一般会利用这些牡蛎壳来修建左右两侧的山墙,个别大厝的大门两侧以及房屋的后墙也会用牡蛎壳来砌筑。这些牡蛎壳像手掌扣着手背一样相互扣砌,堆叠起来如同鱼鳞一般美观大方。远远看着,在一片波浪起伏线条的白色墙体下,是坚固的花岗石墙基,白墙的四周用红色清水砖反向堆叠成方框,色彩夺目。

从色彩艺术的角度而言,蚝壳厝保存着传统建筑里“红砖白石”的红白色调的建筑特色。从实用价值的角度而言,因为牡蛎壳中部隆起形成不规则碗型的特殊形状,片片相扣后墙体内产生了许多中空的空间,这在炎热的夏季里能起到隔热的作用,在寒冷的冬季又能起到保暖的作用。此外,每日从晋江下游吹拂而来的海风,夹杂着大量的湿气和盐分,建筑外墙的红砖在海风长久的腐蚀下,层层剥落而渗水。生长于海洋之中的牡蛎壳,则完全不受海风的侵蚀,更不会渗水。

这些随着海上丝绸之路的兴盛而漂洋过海来到泉州的牡蛎壳,在为商船保驾护航之后,本应遗弃在路旁。却在独具慧眼的百姓手里起死回生,以意想不到的作用,日日夜夜守护着居民的生活,成为古港里一道独具特色的海洋人文景观。

清净寺大门外的穹顶,融合了中国传统建筑的石构形式。

寺庙 外来宗教与公共场所

在刺桐港没落之后的几个世纪里,乘着船穿过黑水湾去台湾,或者下南洋的闽南人,都会在船上供奉着海神或是家乡神力强大的神明,祈求神明能庇佑他们安全到达。在他乡落脚之后,紧接着就是搭屋盖庙,将神明供奉在内,以求保佑。

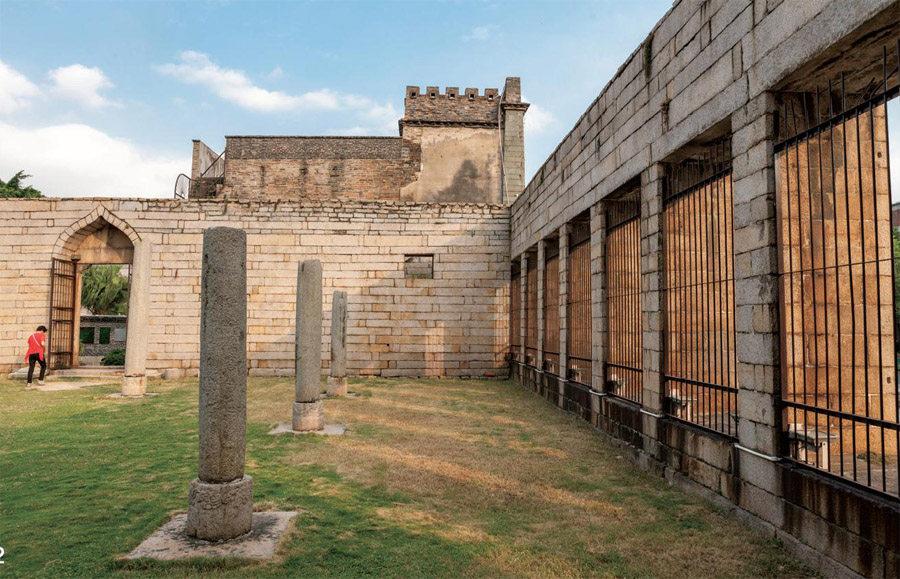

奉天坛遗址。

就如同这些闽南人一样,到刺桐港贸易的蕃商们,同样相信他们所信仰的神明会在漫长的航行中展现神力,庇佑他们的旅程。在他们客居刺桐港的蕃坊里,也都随着各自的宗教信仰,建造了本教的教寺。这些教寺,既可以作为宗教场合顶礼膜拜,同样可以作为或者移民或者客居于此的信徒们进行社交活动的公共场所。

这其中对泉州影响最大的是伊斯兰教,因而在中国伊斯兰教史上,泉州书写了非常重要的一页。当时占据了蕃商数量中大多数的阿拉伯人,在泉州城里建造了数座伊斯兰教寺。除了涂门街的圣友寺(即现清净寺)以外,还有城南排铺街的清净寺(寺庙在元末被毁以后,“清净寺”就被民间误以为是“圣友寺”的俗名而流传至今)、通淮门外的津头埔的也门教寺、德济门附近的穆罕默德寺和仁风门外东头乡的纳希德重修寺等。这些伊斯兰教寺大多毁于元末的兵乱,仅剩清净寺顽强挨过历史的动荡摧残,现在依然矗立在涂门街头。

我时常到清净寺去晒太阳,只需要支付象征性的三元门票,就能够在里面消耗一整个下午的时光。坐在奉天坛的草地上,一墙之隔是热闹的涂门街,四周是屋顶消失后失去支撑作用仍竖立在地上的石柱,墙壁上镶嵌着雕刻古兰经经文的阿拉伯文石雕,在朝向伊斯兰圣地麦加的方向,造有尖拱形的神龛,指示着膜拜的方向。我经常坐到靠在石柱上睡过去,没有睡着的时候就发发呆,想象一下还尚存屋顶时候的清净寺的模样,是如同史料里记载的圆顶或穹顶的建筑?还是伊斯兰教寺早期形制的围合中庭的平顶回廊建筑?

无论是圆顶或者平顶的建筑,清净寺都是汉化之前的阿拉伯式的礼拜寺。它并不符合汲取了传统儒道思想而汉化后清真寺的几条特征:明确的中轴线;轴线两侧大致对称;礼拜殿必在中轴线上,且是居于沿轴线逐渐抬高后的最尊贵位置。

在现代的泉州城内,具有闽南特色的红砖建筑,依然占据了城市建筑的主体部分。

从高处俯视清净寺,它主要的建筑都集中在寺庙的西侧。大门望月楼临街面南背北,高大的尖拱门下依次有四道不同形式的拱门。望月楼的楼顶为望月台,按照伊斯兰教的教规,阿訇会率领乡老在斋月前及斋月末,登上望月台观望初升的新月,以决定穆斯林开斋和封斋日期。奉天坛在望月楼的西侧,与麦地那的“礼拜寺”形制相比较,它似乎没有膜拜方向的列柱及其他三面列柱所构成的“中庭”这一明确的空间,但膜拜方向和主要的功能空间都是具备的。奉天坛的西北方向是明善堂,明朝万历大地震后重修清净寺时增建的,这是这座伊斯兰教寺里唯一的一座闽南式建筑,建筑的色彩使用和装饰花纹,依然是符合伊斯兰教的艺术传统。

清净寺在泉州、甚至在中国都可以说是一个非常特殊的存在,这座始建于1001年的寺庙,是现今中国唯一一座阿拉伯式建筑风格的礼拜寺。在建筑专业的“中国建筑史”课程中,清净寺一直被作为中国地面上的“西亚形式”宗教建筑范例而广为讨论。

蕃坊 商业街区的非传统建筑

南门外是泉州城南德济门以南的区域,包含青龙巷、聚宝街和万寿路。直到几十年前,这里依然是泉州城传统的商业中心,也是进入泉州城的南大门。

从天后宫门前的万寿路一路往前直行,经过李贽故居后,街角是一家贩卖着瓦罐的有挑檐的泉州传统铺面,在店前向左手拐去,就是著名的聚宝街。聚宝街的两旁,种植着南方常见的凤凰树,茂密的树冠后隐隐露出中西合璧的古朴建筑,在不经意中,视线透过枝叶的缝隙撞在精美的窗格上,似乎能够看见它曾经繁华的过往。街道中段的车桥头,是当年贸易货物起卸的地点,也是接待外来使者的来远驿所在地,至今仍是居民贩卖海鲜、食材的小集市,只是热闹繁忙的景象少了许多,生活的气息浓了几分。车桥头右侧水巷尾的尽头,则是富美宫和富美古渡,刺桐港的核心港区——城南码头。

这条我平日里最喜欢闲逛的线路,实际上是逆向走了一遍旧时刺桐港货物进城的路。远道而来的商船,常常顺着潮水从晋江到顺济桥下的城南码头停泊,后用小船分装货物从河沟运到市舶司报关,再运到各个商户的仓库。或者是运到车桥头起卸,就近在聚宝街上交易。“缠头赤足半蕃商,大舶高樯多海滨”是在聚宝街上最常能看到的场景,各种金银珠宝、绸缎布匹、香料药材、茶叶瓷器等珍贵商品琳琅满目,世界各地商贾汇聚于此,不远处的码头停泊着样式各异的商船,一片繁荣昌盛的景象,令人向往。

当时的城南,是刺桐港商品交易的主要场所,也是蕃坊所在的区域。异国居民和繁华的商业贸易所带来的文化,直接影响了整片城南的城市建设和建筑风貌。传统的四合院官式大厝,无法满足商业性的使用需求和日益增加的人口居住用地需求,沿街的宅院开始出现兼具居住、商铺、工坊和仓库混合的非传统建筑类型——铺宅建筑。

铺宅建筑发展到今日,最典型的两大类型为手巾寮和骑楼。传统的手巾寮萌芽于宋朝,一般面宽一间,前临街后临巷,临街的门面即是本宅主人所经营的商铺,又是整户人家出入的大门;房屋内根据使用功能的不同,规划出深井、厅堂、居室、作坊或者库房;房屋的后端临着巷子,开有后门,方便货物搬放储存在库房里。泉州城内原本有极为发达的水系,内外两条八卦沟构成通达全城的水路,堪比水城威尼斯。城内专用的小货船在城南的码头装载了货物,几乎可以通过水道运送到泉州城内的每一个地区,因而大多数的手巾寮的后端都临着水路来运输和存储货物。

泉州地处炎热多雨的地区,为方便商业的经营,店家通常会在店前加上避雨遮阳的挑檐,也有做成连檐或不连檐的外廊,使得铺宅临街的一面成为类似于骑楼外形的廊铺。清末民初下南洋讨生活的泉州人从南洋带回来的建筑文化,女儿墙、瓷瓶栏杆、花砖、装饰瓷砖、水磨石、柱廊等建筑符号在蕃仔楼上被不断使用,这其中最为重要的是英国人在新加坡发明的名为“五脚架”的骑楼建筑。这些建筑符号与本土的廊铺营造技艺产生交集后,形成了有着洋式外表、南洋和闽南建筑技艺相融合的骑楼建筑。

在刺桐港没落之后,泉州的海商直接从官商转为民间的私商,继续沿着海上丝绸之路的航线进行对外的贸易。因刺桐港的兴起而发展起来的非传统铺宅建筑,随着城市商业的发展,不断根据实际的需求变化而演化,到今日也成为了泉州传统建筑中的重要建筑类型。

位于青龙巷内的李妙森故居,是近代蕃客楼的典型代表,建筑外立面的各种南洋式花砖,以及印度文化中才会出现的象神,都是典型的装饰物。

——泉州宋船