陶醉瓷窑沟

文图/张克诚 谈守军

陶醉瓷窑沟

文图/张克诚 谈守军

平川区位居丝绸之路东段北线枢纽,历来都是中原王朝经营黄河、与少数民族争锋的前沿区域。生活在这条民族融合带、文化交流带上的人民塑造了独具气韵的人文艺术。而被世人慢慢揭开神奇面纱的磁窑沟就是这片人文沃土上绽放的一枝奇葩。

这是一个令人陶醉的地方。这里有宋、元、明、清直至上世纪8 0年代的陶瓷遗址,流淌着数以千载的文化血脉,留驻着一方文明的灵魂,寄存着民族融合的基因。她在日月星辰的化育下,在风云雨雪的沐浴下有了生命与灵性;在世人惊艳的注视中实现了美丽的蝶变;在时光中翩翩而至,光彩斑斓,美轮美奂。她翕动着时代的气息,携带着文明的薪火,将区域工业的灯火冉冉点亮。

在势若苍龙跃起的北嶂山麓,磁窑沟犹如一条彩练,自东向西摇曳迤逦。在这里,生产陶瓷的要素应有尽有。点缀其中的黑石岘、大水沟和磁窑遗址宛若三块玉璧。那些守望千年的瓷窑和不甘寂寞的瓷片,在晨曦清辉里,在斜阳夕照里,或默默站立,或熠熠生辉,动静相生,光影交辉,亦真亦幻,令人如醉如痴。

西夏窑址窑工生活遗址

若顺从时光的轨迹,望着晨曦的倩影,循着盘陀鸟道,屏息凝神,小步登临黑石岘,便会有一种独特的氛围由外而内、无声无息徐徐沁入肌肤,且渐渐深入,直到灵魂顿然生发出一缕缕震撼来。

在干枯的山下,沟底有一线若有若无的泉水,山脚是一绺黛色的岩石,迷人的神奇景象从沉默无语的岩石上缓缓绽开。岩石上的扇贝化石、鲫鱼化石、水草化石,或星星点点,或簇簇拥拥,好像不甘于被时光湮没,竞相向来者诉说着自己的生前世后。在上边与土坡相接的地带中,由于雨水的冲刷,或层层叠叠嵌于灰层、或若隐若现藏于岩片、或密密麻麻涌入视野的瓷片,晶晶有光。

色彩各异的釉色使我的心灵漾起了惊异的波纹。不论是从数量还是魅力上来说,黑釉瓷片都具有无可争议的主宰地位。虽说经历了无数岁月风雨的侵蚀,但黑釉瓷仍然显得晶莹光亮、深沉厚重,那些留驻其中的灵魂为它增添了肃穆内敛的大气;青釉瓷片虽少了很多,但风采却毫不逊色,若拂去其娇容之上的蒙尘,轻盈靓丽的特质仍旧影影绰绰地浮现于眼前;白釉瓷片寥若晨星,在寻寻觅觅中只能偶然间一睹其风采,有的白里泛黄,有的白中带灰,不知是日月风雨的赐予还是与生俱来的本色,每一片都有一种温润柔和的君子之气,宛若参加晚宴的贵客。品类众多的陶瓷残片,将人脑海中片段的思绪梳理链接起来,在朦朦胧胧中重现当时的场景:和煦的阳光下矗立着两三座半地坑式陶窑,几缕青烟在微风中摇曳。一群陶工,有的挥汗如雨,泥条舞动,盘筑出一个个大型陶坯;有的转动陶轮,巧手腾挪,拉塑出一个个精妙小件;有的剔刀纵横,妙手生花,剔出一幅幅传神纹饰;有的身怀绝技,巧夺天工,捏塑专供王公贵族使用的器坯。一群商贾,有的看上了黑釉剔花小坛;有的瞅准了青釉胭脂宝盒;有的还在讨价还价;有的已经驼队待发……

虽然这一场景已跨越近千年,但瓷片上浓郁的西夏风格就像留驻历史的信使,向来者作了无声而完美的诠释。从刀法娴熟、构图简练、风格粗犷的黑釉剔花牡丹纹饰中,犹可领略到西夏民族勇武果敢的灵魂;从线条流畅、刻划刚劲、意蕴酣畅的黑釉划花水草纹饰里,犹能感触到西夏民族粗犷豪放的气质;从一气呵成、凹凸有致、形状大气的堆塑纹饰上,足以体味出西夏民族不屈不挠的精神……

当思绪由思古幽情回到凝神思考时,一个念头油然而生:这些具有灵性的瓷片已经成为磁窑沟特有的文化符号,承载着民族融合的不朽基因。

为了追溯历史在这偏辟山沟里上演的原因,我们还要继续登上山腰的平台。这时,清风徐来,眼界顿然开阔,几处窑址依稀可辨,梗塞于心里的谜团也几近解开。

原来,黑石岘在北宋早期属西夏西寿监军的治下,因两侧有煤层露出而得名。其斜对面山沟里有取之不尽的陶土,正对面山峦上有充足的优质紫月釉、黑釉和天目釉原料,脚下数条泉水汇集一派。由此东进可以直接进入西夏的核心腹地,西出可以直达汉族居住地,四周分布着怀戎堡、鹯阴城、沙流水三角城和磨子沟三角城等规模宏大的城池。正是陶瓷的生产要素和需求催生了这里的历史源头。

黑釉堆塑沿口纹饰标本

元代窑址文化层

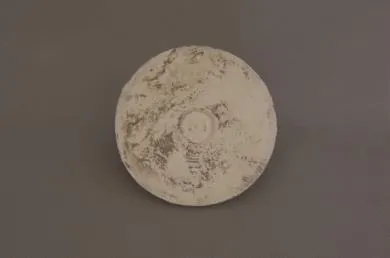

元代高足白釉盘

元代细瓷酒盏

元代早期青花

在这里,烧制工艺还处在发祥时期,普遍使用套烧方式,即在大型器具里套装小型器具。器物的足底和腹底都有明显的沙圈,在堆积层里很难跟成型的耐火材料不期而遇,也寻觅不到匣钵等大型窑具的踪迹。而随时可见的是一些支丁和垫饼之类的小窑具,从这些器物中就可以洞晓当时的生产工艺。而从后期的碟碗等小件器具残片中,已隐约可见元代陶瓷的一些苗头。

这里还出现过新石器时代的石斧和彩陶残片,还有几座石圈古墓无声无息地被掩蔽在荒草之中。目睹这些具有上下数千年历史的遗存,思古之情油然而生,它们集合在同一地点恐怕不是偶然。若它们是古人有意留下的信使,则在这个天地有意造化的山沟里,陶瓷文明的熹微在数千年之前便已随炉火点亮了。也由于这里可遇而不可求的环境和得以独享平安的好运,远古开启的文明才有幸在这里延续。

磁窑沟东窄西宽,由黑石岘西行三四公里就到了大水沟。这是以元代早期为主的陶瓷遗址,是磁窑沟陶瓷文化走向极致之美的地方。一座孤立陡峭的小山跃然于眼前,山脚是一色的青砂岩,之上是天然的黄土层,周边是密密匝匝的窑址,西面平地上是层层叠叠的澄泥池,泥池旁是林林总总的捣泥桕,沟沿上是随处可见的筒形匣钵,沟坡上尽是堆积如山的陶瓷文化层。这里的黑釉和青釉瓷片俯拾皆是,碗类残器的特征也十分明显,都是圈足平肩、直腹平底、挂釉不到底,留有桃形露胎,釉色油亮莹润,元代陶瓷的特征也十分明显。陶窑深入山体,底径盈丈,圆身穹顶,稍用耐火砖衬砌,烟口位于窑身正上方。在心灵与景物的交融中,我们恍然醒悟:当古人还无法建造独自矗立的陶窑时,便使用这种嵌入式建窑法,依托陡峭的山体,提高出烟口高度,增大窑内气流压差,从而改善了燃烧条件,显著提高了烧成温度,使烧出的器具更加精美、坚固。

由于大水沟空间比较开阔,生产规模扩大了许多,陶窑多达四五十座,制陶技术和工艺也有了空前性的改进,碗、碟等瓷器采用叠烧法,生产效率也有了明显提高。窑炉的改进提高了烧成温度,催生出了高温釉瓷器;反复淘洗和捣舂使胎泥更加细腻;匣钵的使用使小件瓷器变得更加精致,随之而来的小型生活用具质地、造型之美都走向了极致。在品类众多的壶、瓶、杯、盅、盏、盘、碟、碗当中,尤以影青釉酒杯、乳白釉深腹碟和青花碗碟最具魅力。我们在同一窑口偶得的影青釉酒杯和白瓷陶轮堪称绝配。酒杯的釉色或如淡淡的天光,或似青青的湖色,让人从心底生发出一缕明澈恬淡的情思。陶轮洁白似玉,周边施釉,直径不足2寸,不论与酒杯有没有关联,总会唤起我一串联想:一位技艺绝伦的陶匠,坐在飞速旋转的陶轮前,一双纤纤细手卷舒变换,一个小巧玲珑的杯坯渐显眉目,还有人在一旁悠然低吟:“巧笑倩兮!美目盼兮!”乳白釉深腹碟形态优雅,釉色温润,白里泛黄,高雅的艺术观赏性远远超过了实用性,有若一种温尔文雅的君子之气。青花釉碗堪称这里的“阳春白雪”,虽然被压在重重叠叠的堆积层下部,但仍旧湮没不了它与生俱来的气质。两面坡足底微微泛红,肩部敦厚圆润,器形浑厚大气,化妆土依稀可见,修胎螺纹隐隐约约,透明釉晶莹剔透。青花色泽或深沉稳重、晕散丰富,或青翠浓烈、富丽庄重。纹饰式样以折枝牡丹、折枝菊花、草叶纹和福寿纹居多,风格多以写意为主,笔法简洁酣畅,寥寥数笔就情趣盎然,意蕴悠远。红釉碗残片数量较少,底足呈鳝鱼背,内外施红釉,挂釉到底,平肩直腹,口沿外撇,中心上移,器形轻盈,已有了几许明代陶瓷的特征。

到了元代后期,由于建造陶窑的技术不断成熟,先民们又把眼光投向隔河相望的一座土山。他们首先削平山头,而后在山腰陶山建窑,烟囱顺坡而上,一直到达山顶。窑内和烟囱都用耐火砖衬砌,陶窑数量多达六七十座。磁窑沟陶瓷的生产规模由此走向巅峰,“磁窑”之名也就由此诞生。

站在这座土山上举目环视,山顶上烟囱环列周围,山腰里窑体轮廓可见。窑口被厚厚的黄土掩盖得严严实实,似乎在守护着深藏其中的秘密,令世人至今还无从知晓。

磁窑沟有一个不甘寂寞、落伍的灵魂:紧紧跟随时代的进程,在不懈的追求创新中,创造了一个又一个奇迹。

元青花菊花纹标本

元代稍晚青釉碗

元代稍晚黑釉碗底足

当历史走进明代,磁窑沟的生产组织和交易方式又发生了一系列变化,谱写了磁窑沟最为华丽的一章。而促使其永续前行的动力源泉,便是陶工们不息的探索精神以及数百年积淀的智慧。他们通过反复实践,突破宋、元两代的局限,探索出在平地建造陶窑的方法。巍巍挺立的烟囱、高高矗立的陶窑,使烧成环境有了划时代的改善,使装烧量有了前所未有的增加。

站在高处俯瞰,明代窑址的概貌一览无余。它们位于山脚与坡沿之间的平台上,沿着沟沿迂回分布,窑址绵延近4公里,堆积带从沟沿直到沟底,厚处足有七八米之高,且六七处高似山丘。

俯首细看,明代时期的堆积层里,黑釉瓷器的残片明显减少,而数量和品类最多、最能让人眼睛一亮的当属红釉瓷器残片,它们有的红中泛蓝,有的色如古铜,有的艳似鸡血。而最能使人为之一动的当属碗和双系小罐,碗的圈足变高,溜肩斜腹,外施红釉,内施白釉,器形高挑轻盈;小罐高不满2寸,已经不具实用功能,完全成了供人观赏把玩的艺术品。只有仔细搜寻,才会偶尔觅得小型黑釉葫芦瓶残片的踪影,与元代同类瓷器比较,其器形没有太大变化,只是窑变现象较多,兔毫釉等结晶釉残片不时出现。而这时烧制各类瓷器的窑口分工也更加明细,出现了专门烧制工艺品的窑口,其中最叫人产生浓厚兴趣的当属红釉象鼻提梁壶和白釉美人砚滴。美人砚滴玲珑精致,美人侧卧,云髻高耸,刘海低垂,杏眼含情,裙裾飘逸,釉色清雅。

带着为什么明代红釉居多的谜团,我拜访了几位陶瓷传人。他们的答案是,传说明朝为火命,所以崇尚红色,红釉就成了那时的“天之骄子”。

▲▼元代黑釉碗

明代磁窑沟最具革命性的大事就是“街”与“市”的分设,若以分布元代窑址的山头为界,则北侧为“街”,南侧为“市”。这就催生出了专业的陶瓷交易市场,而且“市”的建设规格远远高于“街”的建设规格。从现存遗址看,“市”的入口由一座四柱三门的牌楼和两个小亭组成,交易场地下面由青砂岩石条铺设,上面用方形青砖铺面,宽约4米,长约5 0 0米。若遇雨水冲刷,其断面更加清晰可见,当年磁窑沟里的繁华景象也因之跃然于眼前。而在当时的诸般条件下,要建成这样规划合理、规模宏大,近乎豪华的市场,若没有雄厚的财力、权威力量的协调是很难办到的。由这些遗存的讯息似乎可以得出这样一个判断:当时的磁窑沟是一个由官方统一管理,以生产民用陶瓷为主的区域中心。传说中当年磁窑大红碗风靡金城的故事也可以在这里得到见证。

至于磁窑沟的那些大师们来自何方,我们至今还无以稽考,只在浏览河北《磁窑志》时偶然间看见这样几句:明朝时期,窑工不堪朝廷税赋,纷纷逃往西北偏僻之处,自行烧制瓷器。这是否与磁窑沟有一定关联,尚不能定论。

若对磁窑沟历代的窑址、堆积层、原料开采和生活遗址进行系统考察,我们就会发现,清代至民国时期,窑口数量、生产能力、器物品类和釉色品位都有所下降,且主要以坛、缸、罐、盆、瓶、碗和碟为主。元、明时期,一些小型摆件和挂件已少见形影,器形和纹饰也没有显著变化。红釉碗,亦称红皮碗,圈足变低,肩部较圆,腹部略浅,外施红釉,内施白釉,腹底常常饰以褐彩梅花点,器形在稳重中略显低矮,叠烧时发生窑粘的几率低;黑釉碗,亦称黑白碗,碟外施黑釉,内施白釉,釉层与胎体融合不够,时有脱釉现象,釉色也失去了元明时期的莹润光亮,给人浅薄暗淡的视觉印象;白釉褐彩碗是这一时期当之无愧的娇子,外壁肩部以上施以白釉,肩部施以褐彩,腹内全部施以白釉,内外白釉上描以褐彩菊花或牡丹等纹饰。从晚清到民国,磁窑沟经过自身发展的淘汰整合,生产组织形式由官方组织向家族组织过渡,逐步形成了以张氏、谢氏、王氏和朱氏为主的四大陶瓷世家,他们一直与磁窑沟相守至上世纪8 0年代。从宋、元、明、清直至民国时期,随着交通条件的改善,磁窑沟的瓷器逐渐走向宁夏、青海、新疆和内蒙,覆盖了西北各省区。

回眸历史,像磁窑沟一般存续时间久远、遗存形态完整、内涵如此丰富的陶瓷遗址已属少见。我们在心灵震撼的同时不禁发问:磁窑是甘肃唯独的宝贝,还是西北仅有的宝贝,抑或是中国难得的宝贝?

▲▼元、明时期黑釉碗