入场理论框架下的英文关系分句探析

——兼与吴吉龙、蔡龙权先生商榷

张靖宇

(扬州职业大学 外国语学院,江苏 扬州 225009)

一、引 言

入场(Grounding),又称语境定位。Langacker首先提出该术语,用以表征认知事体(thing)与言语事件语境之间的关系。[1]126它反映了认知主体参照言语事件语境,将一个事体进行安置的过程。Langacker[2-4]多次使用这一概念对名词结构和小句结构进行讨论,经他 本人以 及 Brisard[5]、Ostman&Marjam[6]、Mortel⁃mans[7]等学者的共同努力,该概念不断得到完善,现已成为认知语法体系的核心理论。国内学者对该理论的讨论和研究尚处于起步阶段。完权[8]率先撰文介绍其核心内容并探讨其对汉语研究的启示;随后,他运用该理论阐明了汉语助词“的”的认知入场作用,从而调和了“的”基本功能之争[9]。近期,吴吉东、蔡龙权[10]在《外语学刊》发表文章(以下简称吴文),两位学者以英语关系从句为对象,试图拓展入场理论的效力范围并将其运用到分句层面。本研究试图与吴文就关系从句入场元素和入场方式的研究进行商榷,并结合英文实例做新的阐述。

二、入场元素

入场元素(grounding predication)是一个语法要素,它使被侧重的实例与外部参照点(external point of reference)相关联。[1]89

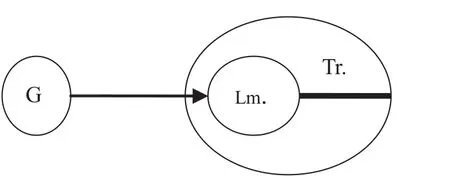

在规约性情况下,言者与听者依赖会话发生的物理环境,共同构建了一个即时语境(ground),Evans[11]97将其称作认知场景。另一方面,会话参与者或认知主体在对客体进行概念化(conceptualization)的过程中构建一个“意念场景”(conceived situation)。Langack⁃er[2]284用舞台模型(stage model)对意念场景进行阐述,并指出该场景中存在一个焦点区域——舞台(stage),该区域由诸多认知焦点和相互关系构成,这些认知焦点就是言者的意指对象(intended referent),话语参与者基于特定认知场景与该意指对象形成心理联系(mental contact),从而完成指称配位(reference of co⁃ordination)。入场元素就是这种心理联系在语言形式层面的表征。完整的入场操作如图1表示:

图1 入场操作示意图

Langacker讨论了名词和小句的入场问题,并指出名词通过诸如“a,the,every…”等不定冠词、定冠词和相对量词获得入场地位,成为完整名词短语(full nominal),而动词通过时态标记与情态动词转为定式小句(finite clause)以获得入场地位。[2]96,240

三、对关系词入场元素身份的质疑

在分析英语关系分句入场时,吴文独断地认为who,that,which,whose,when,where和 why等关系词(relativizer)是入场元素。但文章没有为该观点提供必要的理论和实证支持。

通过对入场元素的观察、归纳,Brisard指出,典型的入场元素呈现出五条基本属性特征。[5]我们参照该标准对关系从句中的关系词的入场元素身份进行审查。

(一)入场元素具有时间性

根据指称对象的性质,Langacker[1]183将语言述义(predication)分为名词性述义和关系性述义,前者指称事体(thing),后者表示关系(relation)。他将概念操作过程中凸显时间概念的关系述义称为过程(pro⁃cess),将不凸显时间的关系述义称为非时间性关系(atemporal relation)。当入场元素的意指对象为关系述义时,时间因素需要在概念化过程中起到显性作用。比如-s,-ed等典型入场元素,它们指称关系述义,表达了意指对象与认知场景之间在时间维度的远近关系,词素-s表示一般现在时,体现了意指过程与认知场景在时间关系上的同步性;-ed表过去时态,体现了时间轴上的距离差异。情态动词本身虽然不具备时态曲折,但因其意指对象是过程,因此时间因素在概念化过程中也需要被凸显。

吴文所认定的入场元素——关系词,虽然指称了先行项和关系分句之间的关系,但这种关系往往是静态的。在表达式the boy who lives next door中,关系词who指称一个关系述义,该关系连接两个事体概念,它们分别被the boy和某一个具有lives next door属性的人所阐释。基于当下的认知环境,认知主体判断两个事体之间存在对应关系,这种关系具有相对的稳定性,不受时间影响,至少不是实时变化的。换言之,两者之间的对应关系不会在此刻存在而到下一刻就消失殆尽。所以,关系从句中的关系词不符合入场元素具有时间性表述的要求。

(二)很多入场元素可以替代名词短语或小句

入场元素虽然关联认知场景与意指对象,但它凸显的却是后者。因此,当意指对象为事体时,该入场元素具有名词短语的句法功能,当意指对象为时间性关系时,它具备定小句的功能。如例(1)所示,指示词this作为一个高原型性入场元素可以直接作为小句的宾语成分,而其释义结构near me却无此功能。例(2)表明入场元素may可以单独作为谓语成分,与主语构成定式小句。

(1)a.I like this.

b.*I like near me.

(2)She may.

当考察关系从句时,我们发现关系词虽然与先行词构成指称关系,但无论是关系词本身还是整个关系从句都无法直接承担先行项在主句中的句法功能。我们以关系代词which和关系副词when举例说明:

(3)a.The boy damaged this vase which was quite expensive.

b.*The boy damage which was expensive.c.*The boy damage which.

(4)a.Can you still remember that evening when we met for the first time?

b.*Can you still remember when we met for the first time?

c.*Can you still remember when?

(3a)是一个典型的限定性定语从句,关系代词which指称先行项this vase.但不论是关系词(3b)本身或是完整的关系从句(3c)都无法直接承担主句谓语动词damaged的宾语角色。在(4a)中,关系副词when指称先行项that evening,但它以及所引导的从句无法完全取代先行项成为remember的宾语。

(三)入场元素将认知场景主观化,将认知对象客观化

主体化(subjectification)和客观化(objectifica⁃tion)概念体现了概念化过程中的主客二分现象。入场元素反映出认知主体与概念化客体的不对称[8]29。入场元素总是将指称对象置于意念场景的舞台中心,使其最大限度地客体化,而将认知主体和认知场景置于意念场景以外,使其最小限度地客体化,即最高程度地主观化。例(5)涉及bag和言者me的空间关系。(5a)中Tom,bag和me都位于舞台焦点区域,成了概念化客体。因为使用了入场元素this,(5b)将Tom和bag概念化为认知客体,将me去客体化获得主观识解。

(5)a.Tom likes the bag near me.

b.Tom likes this bag.

反观关系词,他们表征的关系对象在句法层面都得到明确的表达,两个被侧重的事体概念都被置于认知焦点区域并获得侧重,成了认知客体。如在(3a)中,关系词which联系事体概念the vase与具有quite ex⁃pensive属性的事体。这两个事体都得到了客观识解。当然在(3a)从句中,言者与听者构成的认知场景没有被置于意念情境的舞台中心。这种主观视角不是由which表现出来的,而是通过分句中附着在系动词be上的现在时态标记来实现分句意指对象入场的。以当下认知场景为参照点,关系概念“某物十分贵重”的发生时间与言者说话时间重合。因此,在该关系从句中,关系词不能直接造成认知场景的主观化。

(四)入场元素将认知场景作为参照点

Langacker[4]83指出,参照点是认知主体构建的意念场景内的一个具有突显性的概念实体,它使认知主体与目标实体(target)建立心理联系。实现名词或动词入场的元素需要以认知场景为参照点。在关系词表征的关系中,被凸显的两个事体概念分别承担射体(trajector)和界标(landmark)角色。射体通过界标概念来获得识解。暂且不论两个事体概念的具体角色分工,正如上文所论,两个概念都不能直接表征认知场景,所以关系词无法以认知场景为参照点。

(五)入场元素与名词和动词构成名词短语或定式小句

名词短语与名词的本质区别在于,前者表征的事体是被认知主体清晰辨明的特定实例,而后者只是一个类别,定式小句与动词的区别也在于此,这样的特指需要依赖认知场景来实现。入场元素作为中介,可以与名词、动词搭配从而实现实例识别。但是,which,who,when等关系词不具备连接认知场景的能力,所以无法通过它们识别意指对象。Langacker[2]91曾指出,诸如boy who lives next door这样的表达式不足以对boy这样一个类属名词完成实例化操作,认知主体无法通过who引导的定语从句获得对意指对象的明确指称配位。本质上而言,这只是用一个较精细的类属概念取代了较宽泛的类属概念,听者依然无法根据该表达式清晰地辨明意指对象。

根据上述分析,我们发现关系词不具备典型入场元素的基本属性。因此,吴文将关系词视为入场元素的观点是不合理的。

四、关系代词在入场过程中的作用

否定了关系词作为入场元素的合法性后,我们要讨论它在入场操作中扮演的角色。

首先,需要厘清关系词的概念。Schachter&Shopen[12]将关系词界定为用以引导关系从句的连词。Biber等[13]608认为,关系词可以分为关系代词和关系副词两类。他们[13]70将关系代词归入代词系列,标记了它与主句先行名词词组的同一性,以及在分句中承担名词性语法功能。他们[13]70还指出关系副词在分句中承担副词句法功能,即做状语。两种定义从功能角度得出了不同结论,但是本质上都是基于还原主义的普遍词类理论。Goldberg[14-15]指出构式对词项实施语义压制(coerce),导致语义偏移现象,从而使该词项产生非规约性的语法功能。Croft[16]则强调在个别构式中考量词类的必要性。因此,在讨论关系词概念时,我们需要考量构式对这些词的影响。此处,我们先要界定和区别关系主从句结构包含的两个构式。它们具有相同形式,但在语义侧重上存在差异,一个是关系分句构式,另一个是关系复合名词构式。这两个构式都由一个名词词组和一个关系小句构成(NP+RelC),但关系分句构式语义框架内NP是不凸显的,而关系复合名词构式中的NP则是首要焦点。

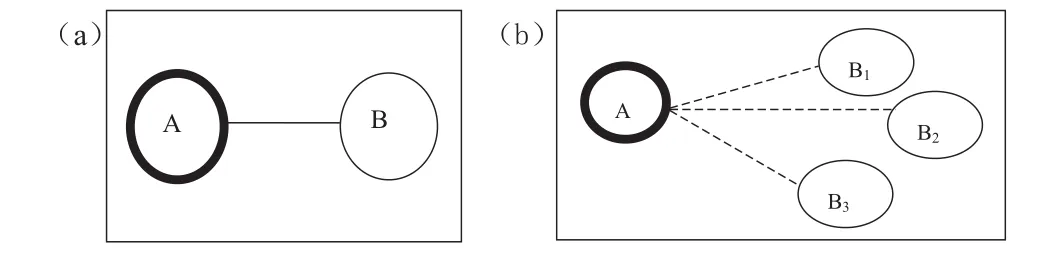

在简单句中,这些关系词通常被归为代词和副词词类。前者包含了 which,that,who,whom,whose;后者包含了why,how和when。如图2(a)所示,原型性代词凸显的是一个高度抽象的事体概念A,它是代词概念域中的侧重(profile),是概念框架内的射体角色(trajector),它与另一事体B具有指称关系(图中表现为横线),B是概念框架内的界标(landmark)。that属于高原型性代词,只是它的语义细化了指称对象与认知主体之间的空间距离。疑问代词不同于原型性代词,因为与之构成指称关系的对象具有多重选择性。图2(b)中,事体A与B1,B2和 B3等事体存在发生指称关系的可能性,我们用虚线表示这种不确定性。Which的语义中包含了抽象的非人类事物信息。who和whom除了含有人类语义,前者还包含了主格的句法功能,而后者是宾格。Whose的语义中则包含了领有、归属概念。

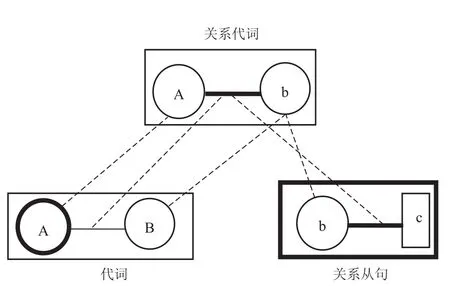

当代词与关系从句构式整合时,后者对其进行了语义压制。图3描绘了语义压制的运作机制,其中虚线表示对应关系,关系从句表征了主句名词b与从句c的对应关系。关系从句是概念化过程中的侧重决定体(profile determiner),用粗线方框标记。由于主句名词b与代词中位于背景位置的事体B相对应,具有可匹配性,所以代词与从句的整合成为可能。代词进入从句后,承继了关系从句关系的侧重。此时,代词语义框架内的事体A的侧重地位被削弱,而AB之间的指称关系得到了凸显,从而将代词转变为关系代词。疑问代词与关系从句整合过程略有不同,因为其语义框架中A的指称对象具有不确定性。但受到关系从句语义的强势作用,代词语义框架承继从句框架内的事体概念b,从而强化了关系代词框架内事体概念的确定性。

图3 代词与关系从句构式整合

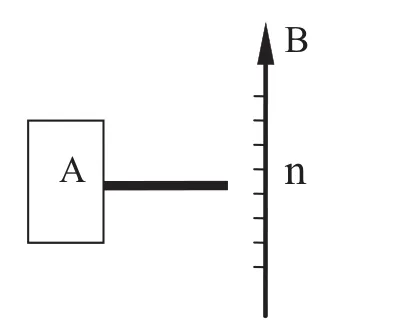

不同于表征事体概念的代词,副词是一个关系述义,表征非时间性关系。Langacker指出,在副词所凸显的关系中,射体是一个关系概念,而界标是一个实体 集合概念。[4]116虽然这个集合中 含有多个个体概念,但它们在副词语义框架中无法被单独地识解成焦点参与者(focused participant)。图4表示副词的语义框架,其中A表征关系概念,在副词框架内承担射体角色;坐标轴B表示一个实体概念的集合,n是B集合中的一个非确定性成员。加粗横线表示A与n构成的非时间性关系。三个疑问副词在语义信息上略有区别。When的概念框架内含有时间语义,但该时间概念无法获得确切的指称,所以是一个时间集合,对应于图4中的B。How的语义框架内包含的是一个关于方式的集合,而why则包含了一个原因的语义集合。

图4 副词语义框架

和代词一样,当疑问副词进入关系从句后,它也会受到从句的语义压制,发生语义变化。如图5所示,关系从句是侧重决定体,它对疑问副词的语义侧重有强压制作用。由于疑问副词本身就侧重了一个关系概念,与关系从句的侧重相匹配,此处不发生语义偏移。但是从句的名词短语b会对疑问副词的概念集合B有压制影响,从该集合中选择出某一成员b作为副词语义关系中的凸显概念。经过整合运作,疑问副词被转变为关系副词。

图2 代词语义框架

通过归纳关系代词和关系副词的共性,我们发现,两类词的语义界标成分都被关系从句构式中的主句名词所阐释。此外,由于它们都指称关系语义,而关系述义需要通过时态和体态完成入场。因此,这就解释了关系词为何不具备入场性。

接下来讨论关系词框架内的射体。此时,射体只是一个非常抽象的事体概念,需要关系从句对其进行阐释,使之具体化。英语关系从句在句法上具有一显著特征,即该从句是一个关系词位于句首的陈述句。韩礼德[17]从语言的功能角度将小句切分为主位和述位,并指出主位是小句叙述内容的出发点,而述位是对主位的叙述、描写和说明。基于此,我们可以认为关系词位于关系从句的主位位置,其语义框架内的射体成分被位于述位的小句剩余部分所阐释。

(6)a.a slight,furtive boy whom/no one knew。

a’.Whom did they invite?

b.One day when/Susan was at school

(6a)中,no one knew阐释了关系代词whom的射体,使得该射体的语义变得具体、精细,此时whom的射体表征了一个默默无闻的人。需要注意的是,此时的射体依然是一个类属的人,不具备明确的意指对象,这与(6a’)有所区别。在特殊疑问句中,whom虽然也可能指称一类人,但它本身是一个入场代词,所以这类人是有意指对象的。(6b)中,When的语义射体被Susan was at school阐释,表征一个时间集合,该集合内成员的共有属性就是“Susan在学校内”。因为缺乏入场元素限制,所以这个集合没有意指对象。

明确了关系从句和主句名词分别阐释关系词语义框架内的射体和界标后,下面讨论关系词概念域中关系侧重的语义价值。传统语法观点[19-20]认为,关系词指称先行词,对其进行修饰和限制,因此,一般认为关系词在语义上突显一个指称关系。但是,上文已经明确指出关系词的射体是一个未入场概念,所以用一个未入场射体概念指称一个已入场概念是不符合逻辑的。从关系词射体和界标的语义内容看,前者表征了一个集合概念,而后者是一个实例概念,两者之间应该构成一个整体和部分的包含关系。换言之,被关系从句所阐释的关系词射体构成了一个范畴的最大范围(maximal extension),而关系词的界标所表征的概念是这个最大范围内的一个部分,该关系可以通过图6来表示。如图所示,认知主体在关系词射体限定的范围内选定一个特定的部分成为关系词的界标并最终参照认知语境(G)使其变为意指对象,此时,射体成了界标的认知参照点。

基于此,我们可以进一步的解释例(6)。(6a)中whom no one knew表征了具有“no one knew”属性的人的最大集合,这个集合内可能包含了不同年龄段、不同性别、身份迥异的个体,而slight,furtive boy是这个集合内的一个子集。认知主体通过最大集合与该子集建立心理关联,明确了某一个小男孩成了意指对象,最终在句法层面通过入场元素a表示出来。(6b)中,when Susan was at school表征的时间集合内也包含了海量的成员,可以是Susan读书的某几年时光,也可以是某一周或某几天日子,认知主体在这些可选项中选取出某一特定的日子作为the day的意指对象。

因此,我们认为,在入场操作中,关系从句的真正作用是为定位主句中的名词提供一个参照点,认知主体在其设定的最大范围内去意指某一个事体概念。这种参照关系通过关系词表征出来。

图6 关系词的概念框架

五、关系分句与先行项

接下来,我们讨论关系复合名词构式(下文简称为NPrc构式),分析关系从句与该构式的互动,即关系从句对于主句名词的影响。

吴文[10]55认为含有先行项的主句是关系分句认知场景中的焦点,称为界标,而分句是次焦点,称为射体;射体通过入场元素投射到界标上去。本文认为,该观点有以下几个方面有待商榷:第一,吴文将位于认知焦点位置的成分称为界标,而将次焦点位置的成分称为射体,这违背了认知语法的基本观点。Lan⁃gacker[4],Croft&Cruse[21]等都指出在表征关系的认知域内,射体是首要焦点,而界标是次要焦点,吴文显然是误用了术语。第二,吴文认为从句通过入场元素被投射入主句。前文已指出,关系词不是入场元素,只是表示一个参照关系。第三,受到传统语法观点影响,吴文认为分句是与主句构成了不对称性主从关系,而我们认为分句是与主句先行项构成主从关系。此外,吴文只是简单地用“紧密程度差异”区别不同关系从句与主句的关系,我们认为此处有论述的余地,本文将进一步分析“紧密程度”的认知动因。

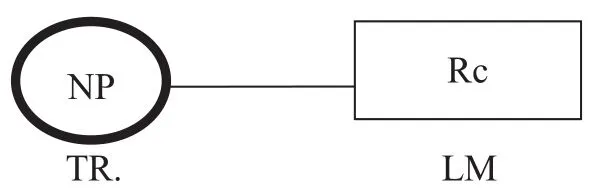

上文指出,从句提供语义认知参照点,并以此识解先行词。但在关系复合名词构式中,决定该结构性质的侧重决定体是先行词而不是从句。换言之,整个NPrc构式呈现出的是名词词组的句法功能,比如它可以作谓语动词的宾语,如例(3)所示。此时,NP成分成为整个结构的中心词,在结构框架内位于射体位置,是第一焦点;Rc只能位于界标位置,是次要焦点,为NP提供认知参照(见图7)。

图7 NP+Rc结构语义框架图

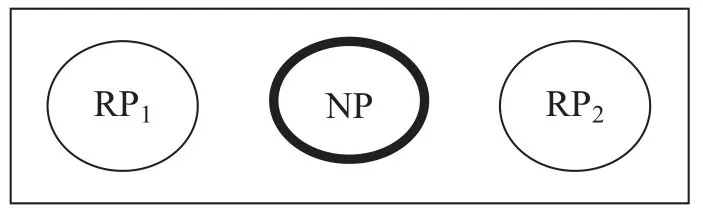

图8 NP的双重认知参照点

需指出的是,关系从句不是先行项的认知参照点的唯一提供者,如图8所示,不仅从句所在的意念场景提供认知参照 点 RP2,认知主体所处的认知场景也为先行项提供认知参照点(RP1)。这样,两个参照点就同时对识解名词词组产生影响。在这两个认知参照点中,RP1是默认参照点,是执行入场操作的首要元素,而RP2是辅助参照点。这是因为关系句不能直接导致先行项的入场,而认知场景才是其入场的直接依据。众所周知,一个定式小句可不需要关系句来修饰,这一现象为我们的判断提供了事实依据。

意念场景内的参照点RP2对先行项的作用是有强弱区别的。当认知场景中RP1提供的参照信息不足以明晰意指对象时,就需要高度凸显RP2以协助认知主体完成概念操作。这种情况下,关系从句变得必不可少。这种关系从句就体现为限制性定语从句。(7a)中,认知主体虽然通过认知场景内的RP1定位先行项the man,但由于RP1中可以与先行项建立心理联系的实例不是唯一的,因此不能完全确定the man的意指对象。此时,认知主体就需要进一步激活意念场景内的 RP2,即具备了“had done it”属性的“人”的集合。两个参照点共同指向某一特定的对象,从而确定了意指对象并完成入场操作。有时候RP1与RP2的协作仍然不足以确定意指对象,认知主体就会在意念空间内激活一个新的参照点来帮助识别。双重关系分句(7b)就属于这种情况。The house和something whose house need washing不足以指称某一个特指对象,说话者就通过另一个参照点something whose fence need repairing来最终定位那个唯一的对象。

(7)a.The man who had done it was arrested.

b.Just look for the house whose windows need washing and whose fence need repairing.

(8)He was waving to the girl,who was running along the platform.

很多情况下,认知场景内RP1的信息足以帮助认知主体确定意指对象,完成名词词组的入场操作,此时激活的RP2对于意指对象的入场操作是冗余的。因此,RP2的凸显性地位就受到了削弱,它对于先行项的影响也被减低。认知主体会通过句法层面的逗号或语音层面的停顿来表征这种弱定位效果。此时,RP2作用发生了变化,它为意指对象提供额外信息,从而强化了意指对象的精细度,这就为其存在于句法层面提供了新的价值,构成了非限定性关系从句。例(8)中,认知主体可以根据会话语境清晰地获得the girl的意指对象,所以删除后面的定语从句不影响句子的理解。从句所构建的参照点“was running along the platform”的执行者对于先行项的入场只是起了锦上添花的作用,但是它却为the girl提供了更具体的语义信息,使得意指对象变得更加明晰。

六、结 语

入场理论旨在研究认知对象与认知场景关系,它发端于对名词短语和定式小句的指称配位研究。吴吉东和蔡龙权[10]将该理论拓展至复合句结构中,对关系句的入场问题进行了讨论。他们认为关系词是一种入场元素,言者通过它将关系分句投射入主句,完成关系分句的入场。根据Brisard归纳的入场元素的五点属性,本文对关系词进行了审查,发现其不具备入场元素的基本特征。Which,when等特定的代词和副词在进入关系从句构式后,受到后者的强势语义压制,产生了语义偏移,使其语义侧重发生变化,转而突显连接两个实体的关系,最终转变为关系词。关系词语义框内的射体与界标分别得到关系从句和主句先行词的阐释。关系句在意念场景内构建一个认知参照点RP2,为先行词表征的意指对象设定指称范围,从而使得先行词的入场成为可能。认知场景内也存在一个认知参照点RP1,它对先行项的定位起优先作用。当RP1提供的信息不足以确定意指对象时,RP2则被突显,形成限制性关系从句。当RP1足以确定意指对象时,RP2功能变得冗余,其突显性被弱化,通过逗号和停顿在句法和语音层面表现,形成了非限制性关系从句。此时,RP2为先行项提供额外信息,增加描写精细度。

[1]Langacker R W.Foundations of Cognitive Grammar,Vol I:Theoretical Prerequisites[M].Stanford:Stanford University Press,1987.

[2]Langacker R W.Foundations of Cognitive Grammar,Vol II:Descriptive Application[M].Stanford:Stanford Universi⁃ty Press,1991.

[3]Langacker R W.Construction Grammars:A Basic Introduc⁃tion[M].New York:Oxford University Press,2006.

[4]Langacker R W.Essentials of Cognitive Grammar[M].Ox⁃ford:Oxford University Press,2013.

[5]Brisard F.Grounding:The Epistemic Footing of Deixis and Reference[C].Berlin:Moutonde Gruyter,2002.

[6]Ostman J,Mirjam F.Construction Grammars:Cognitive Grounding and Theoretical Extensions[C].Amsterdam:John Benjamins Publishing Company,2005.

[7]Mortelmans T.Langacker’s‘Subjectification’and‘Ground⁃ing’:A More Gradual View[M]//Athanasiadou A.Subjectifi⁃cation:Variouspathsto Subjectivity.Berlin:Mouton de Gruyter,2006:151-176.

[8]完权.入场理论:认知语法的新进展[J].外国语,2009(6):27-34.

[9]完权.超越区别与描写之争:“的”的认知入场作用[J].世界汉语教学,2012(2):175-186.

[10]吴吉东,蔡龙权.入场理论框架中的英语关系分句认知识解[J].外语学刊,2014(6):54-58.

[11]Evans V.A Glossary of Cognitive Linguistics[M].Edin⁃burgh:Edinburgh University Press Ltd,2007.

[12]Schachter P,Shopen T.Parts-of-speech Systems[M]//Sho⁃pen T.Language Typology and Syntactic Description.2nd ed.Vol.1.Cambridge:Cambridge University Press,2007:1-60.

[13]Biber D,Johansson S,Leech G,Conrad S,Finegan E.Longman Grammar of Spoken and Written English[M].London:Longman,1999.

[14]Goldberg A.Constructions:A Construction Grammar Ap⁃proach to Argument Structure[M].Chicago:The University of Chicago Press,1995.

[15]Goldberg A.Constructions at Work:The Nature of General⁃ization in Language[M].Oxford:Oxford University Press,2006.

[16]Croft W.Radical Construction Grammar:Syntactic Theory in Typological Perspective[M].Oxford:Oxford University Press,2001.

[17]Halliday M A K.An Introduction to Functional Grammar[M].London:Edward Arnold,1994.

[18]Huddleston R,Pullum G.剑桥学生英语语法[M].北京:外语教学与研究出版社,2008.

[19]Ouhalla J.Introducing Transformational Grammar:from Prinnciples and Parameters to Minimalism[M].北京:外语教学与研究出版社,2011.

[20]Croft W,Cruse D A.Cognitive Linguistics[M].Beijing:Bei⁃jing University Press,2006.