早期天主教汉文小说《儒交信》论略

○ 王乙珈,孙 逊

(上海师范大学 人文与传播学院,上海 200234)

《儒交信》乃白话章回体小说,讲述举人李光受先已入教的儒生司马慎之感化,由儒入信(天主教)的故事。其间穿插了其佞佛的朋友杨员外和好佛的妻子吴氏阻止其入教的论争,但最终在司马慎和西洋神父的劝导与指引下,李光夫妻双双入教,年逾古稀,无疾而终,魂归天国。而佞佛的杨员外则横遭劫匪,妻妾散尽,死于非命。

《儒交信》今存版本有三,其中抄本二,排印本一。现存最早的抄本即作者稿本,今藏巴黎法国国家图书馆东方稿本部,古郎(Maurice Courant)编目为7166号(以下简称“法藏本”)〔2〕;另一抄本藏于上海徐家汇藏书楼(以下简称“徐家汇本”)〔3〕;还有一部河北献县天主堂排印本,今存中国国家图书馆(以下简称“排印本”)。唯徐家汇本署名“马若瑟”,余皆无署。笔者在对三个版本进行详细比勘的基础上,就以下问题作一简要论述。

一、《儒交信》作者、成书年代与成书过程考

法藏本《儒交信》全六回,127页,页9行,行约26字,题“无名先生述”。首回及末回均有藏书章一枚,首回前有8页拉丁文序言,此为作者上书罗马教廷,介绍《儒交信》每回情节以求上级刊刻许可的拉丁文摘要,其中提及时任中国区天主教巡查员的德玛若(P.Romain Hinderer,1669-1744)和“我的上级”赫苍璧(Julianus-Placidus Hervieu,1671 -1745)〔4〕。此本收录于《明末清初耶稣会思想文献汇编》第45 册〔5〕。

《儒交信》作者问题历来说法不一,有学者依文中所述题“无名氏作”,亦有学者认为是一位中国教徒所作。然观此拉丁文序言署名为“Jons.Hon.De Prémare”,又小说第三回插入的《信经直解》十二节作者马若瑟,本名 Joseph Henry Marie de Prémare,上述拉丁文序言的署名正为此马若瑟本名的缩写。同时,马若瑟号“温古子”,而小说中主要人物司马慎也号“温古”,教名“若瑟”,这也许是作者有意的安排,其目的在暗示马若瑟(1666-1736)乃《儒交信》作者,徐家汇本署名不是无中生有。

有关本书的成书时间,宋莉华教授在《传教士汉文小说研究》一书中认为,《儒交信》成书于1729年(清世宗雍正七年)〔6〕,这有待商榷。我们知道,马若瑟1699年被派往江西的首府南昌传教,其间致力于中国古经和汉语语言学研究,希图从中国古经中找寻天主教圣迹遗存。《儒交信》即写于这期间。前文所述拉丁文序言提到时任中国区天主教巡查员的德玛若,以及马若瑟的直接上司赫苍璧。现据《16-20世纪入华天主教传教士列传》,此二人在江西的任期重叠时间最晚为1712年,此后赫苍璧调至北京传教。马若瑟既在上书罗马教廷提出申请出版《儒交信》一书时提到上述二人,并称赫苍璧为“我的上级”,那说明马若瑟的拉丁文序言应写于赫离开江西之前,也就是说,《儒交信》的成书时间应在马若瑟至江西传教和赫苍璧离开江西之间,即1700-1712年。这比宋教授推断的1729年要早17年。

《儒交信》的另一抄本为徐家汇本,亦共六回,153页,页9行,行19字,正文内容仅在表述上与法藏本有细微差别,句读较之稿本更为琐碎。徐家汇本语言有较为鲜明的南方方言留存,如“晓得”“喫茶”;并伴随着大量小说俗字和不规范用语:法藏本严格区分“的”“得”,在徐家汇本中一律作“的”,另将“物事”作“物是”,“争辩”作“争辨”,“和”作“合”,“解”“觧”写法混用。虽更正了相当一部份稿本的错误,却出现了大量形讹、音讹的抄写错误,亦有数处脱文,质量较差。

河北献县天主堂于1942年出版排印本《儒交信》,今藏国家图书馆。六回,76页,页13行,行30字,每回后皆附有解释难懂字词之“解”。扉页题“降生后一九四二年夏初版”“河北献县主教赵准”,有署名“耶稣会后学崔玛实”所写的弁言和无署名的跋语。此为1939年罗马教廷解除“禁止中国教徒祭祖”的禁令后,《儒交信》的首次刊刻出版。与法藏本和徐家汇本相比,排印本去除了方言口语,用语更为规范,便于普通读者理解,如李光安慰杨员外,两抄本作“兄长恁的着吓!”,排印本改作“兄长莫如此惊惶”。然改动亦有伤描写神韵之处,如第五回,李光妻吴氏因李光打烂她所供菩萨而大骂道:“你这阿鼻地狱坐的!”(抄本),排印本将其改为“你这糊涂虫!”〔7〕。此本文辞甚少讹误,质量尚可。

在先前学者的观念中,此三个版本为“稿本—抄本—排印本”之线性传播方式。笔者对三个版本进行详细比勘后发现,《儒交信》的版本流传并非如此简单。

在此三个版本共654处异文〔8〕中,法藏本与徐家汇本有258处相同,徐家汇本与排印本51处相同;而法藏本与排印本相同处竟多达316处,三个版本之间均有差异的共29处。据此可知,徐家汇本据法藏本抄录而来,在将法藏本诸多助词、重复语句删去的同时,却出现了大量抄写错误,如将“信经直解”抄作“信经真解”,“宦海”抄作“官海”等,共28处。因此,徐家汇本的抄录可能是基于口头叙述的基础上(大量音讹的出现),且抄写者可能是一位文化程度不高之人,未经核对,仅做机械抄录。

法藏本与排印本的诸多相同则说明他俩之间存在着某种继承关系。一般认为,法藏本未经出版,排印本不可能受法藏本影响,其实不然。如上已述,排印本与法藏本相同、却与徐家汇本不同的异文多达316处,相似度如此之高,可见排印本与法藏本绝非毫无关联。尤为关键的一点是,徐家汇本较之法藏本有四处脱文,一处衍文,而排印本皆无此脱、衍现象,且文字与法藏本完全相同,这四处脱文分别为:

1.法藏本:“天主是个至灵纯神的东西”;徐家汇本:“天主是个至灵之体”;排印本:“天主是个至灵纯神的东西”。

2.法藏本:“吾闻人之伦有五,君子之道惟四,而未尝有五也。君子欲仁则仁……”;徐家汇本:“吾闻人之伦有五,君子欲仁则仁……”;排印本:“吾闻人之伦有五,君子之道惟四,而未尝有五也。君子欲仁则仁……”。(以上均见第一回)

3.法藏本:“李兄今日的你,只好前日的我;明日的你,可望就是今日的我了”;徐家汇本:“只好前日的我,明日的你,可望就是今日的我了”;排印本:“李兄今日的您,只好前日的我;明日的您,可望就是今日的我了”。(见第二回)

4.法藏本:故称为“耶稣”、“天主耶稣”,真为古经所指、古圣贤所望大君、大师、大圣人者;徐家汇本:故称为“耶稣”,真为古经所指、古圣贤所望大君、大圣人者;排印本:故称为“耶稣”、“天主耶稣”,真为古经所指、古圣贤所望大君、大师、大圣人者。(见第三回)

一处衍文为:

法藏本:“以主宰言,谓之上帝。云心云天者,……”;徐家汇本:“以主宰言,谓之天君,即如指万物之主,而以形体言谓之天,以主宰言,谓之上帝。云心云天者……”;排印本:“以主宰言,谓之天。云心云天者,……”。(见第六回)

徐家汇本另有两处妄改,而法藏本与排印本皆未改动。这两处分别为:

1.法藏本:“相契之情融水乳,更凭书卷代提撕”;徐家汇本:“己爱心情融水乳,更凭书卷代提撕”;排印本:“相契之情融水乳,更凭书卷代提撕”。(第二回)

2.法藏本:“吴氏道:‘你发谵语。……’”;徐家汇本:“吴氏谵语曰:……”;排印本:吴氏道:‘你发谵语。……’”。(第五回)

这两处,前一句将朋友两心相知的情感改为对一己之爱;后一句更为荒唐,将吴氏指责丈夫李光胡说八道,变成了吴氏自己胡说八道。

此外,在法藏本序言首行前,有“h○1942”字样,1942正是排印本发行之年份,故笔者疑此为排印者参考法藏本所留下的痕迹。

由此可见,如果河北献县天主堂本的排印者完全没有参阅过法藏本内容,直接据徐家汇本刻印,则不可能出现上述现象。因此,法藏本(或其传抄本〔9〕)曾在中国南北地区流传过,对徐家汇抄本和献县排印本均有影响。

三个版本出现的异文反映了国人对西方文化和宗教的接受。如在第一回中,说到西洋人,法藏本曰:“然天文、地理、几何、算学,我中国实不及他”,而徐家汇本、排印本皆在“算学”下增“律吕”。律吕一指音律,亦可指“规矩”,即法律。可见国人对西洋音乐和法律的肯定。又,排印本在第六回末补“圣道不行由不明,既明应即认真行。恳求救主增神力,莫负天恩失己灵”一诗作为全书的煞尾,且在叙述李光夫妇因信天主而长寿善终时,排印本将两抄本的“夫妻之骨肉,同葬于地;夫妻之神灵,同升于天”增为“夫妻之骨肉,同葬于地,以待复活之荣;夫妻之神灵,同升于天,以享行善之报”,煞尾诗的增添和“以待复活之荣”“以享行善之报”二语的补入,一方面强化了天主教的信仰色彩,同时也融入了中国的果报观念。

尤其值得注意的是,序言提出了对天主教信教与否,是评价儒者高低的标准:“今者司马进士、温古先生,君子儒也,平索探本穷源,而卒皈依天主真教,是其独具双眼,加人一等矣。而其友人杨员外金山君、李孝廉明达君乃甚诧异,以为背孔反儒,所见已左矣,然员外则止怪之,不肯问之,而且远之,则杨氏者,盖衣冠之儒,圣贤之所诟病者也……李氏者,盖道德之儒,圣贤之所敬礼者也。”这里,序言将儒者分为“君子儒”“道德之儒”“衣冠之儒”,其中“君子儒”“加人一等”,“道德之儒”次之,不信教的“衣冠之儒”徒具其表,为“圣贤之所诟病”。

二、“儒耶互释”:《儒交信》的叙事策略

小说题名为“儒交信”,就字面意义言,《说文解字》曰:信,诚也。儒交信,即君子之交讲求诚信。但在小说中,“信”又为天主教之俗称〔10〕,是与“儒”相对的一种宗教信仰:

(司马慎问李光曰)“如今李兄,还是儒?还是信?”李子道:“儒也是,信也是。儒未信无用,儒交信才实。”(第五回)

这是小说第一次正面提及“儒交信”三字,“交”在此有两层涵义:一为“相通而不背”。排印本释之曰:“二教相交通,不相背,犹本性正理,引人认识天主。”小说中亦有云:“凡奉天主教的,不但不背孔子,实是相助,全守孔子的道理,不比前头恍惚了”(第二回)、“若看得到极处,其(指儒教)与天教的心法,实不异也,任一样重,道一样远。”另为“加上”,即“儒教道理,只是一半,还不全”,还必须再加上天主教,这才“又真又全”(第五回)。因此,小说题名“儒交信”,即强调儒耶互通互补。正是在此核心要旨下,小说采取了“儒耶互释”的叙事策略。其主要表现在如下三个方面:

第一,在文中直接引用儒家经典原文以辅助解释天主教教义。在《儒交信》文本中,作为人物对话直接引用的儒家经典原句共16次,其中孔、孟7次,《诗》《书》《中庸》等儒家典籍5次,《易经》4次。引用儒典,一方面为契合小说中二位男主人公儒者的身份,另一方面,将儒家经典与天主教教义并行,以突显其教义之正确性。在马若瑟的观念中,中国古代所有“经”皆为蕴含宗教圣迹的神圣文本,故小说中在提及天主教观念“灵魂常在、不死不灭”后引用孔子言论加以辅助证明:

然儒教亦是这样说,孔子曰:“事死如事生,孝之至也。”生时既在,后必也还在;善者在天,恶者在渊;某人在上,某人在下。

作为白晋(Joachim Bouvet,1656-1730)“索隐派”的观点继承者,马若瑟认为,《易经》是中国古籍中最深奥的一部,在形象学和类型学上均具有如同《圣经》一般的对宇宙万物的寓言意义,并且只有天主教徒才能正确解读。〔11〕因此,《儒交信》中有相当一部分语言引用、化用《易经》,并且让作者自我形象之化身——司马慎对李光说道:

譬如书之最古最奥者,古奥莫古于《易》。大《易》中六十四卦三百八十四爻,却象个什么,凡学《易》者,就满口说都是象圣人。前朝徐寒泉作《易》,或其中明云:“易者,无形之圣人;圣人者,有形之易。”诸儒也无不说乾坤就是易,乾坤就是圣人。若这个圣人,还不是降生的天主,《易经》的妙文,总不可解矣;若这个圣人,又是人又是天主,圣三上帝所许将来的救世者,一定是他无疑了。故《中庸》曰:“大哉人之道,待其人而后行。”

将中国典籍与天主教教义相对应,从而为天主教教义的合理性、合法性、真理性进行论断,是“中国索隐派”学者儒耶互释的主要手段。

第二,以天主教理论解释或辩驳中国哲学问题,小说集中体现在对儒家性理说、“性善论”以及道家学说的阐释上。如第六回,司马慎询问《中庸》“天命之谓性”的解释时,西洋神父将“天命”解释为“天主之命”,因而道:“心生为性,犹言心之一生,明悟一开,人能别善恶而自专,天主于是乎命之趋善而避恶,此乃自然而然,故借以为性”;又,神父以“天主教灵魂、肉身相互缔结”来解释庄周之论“形之不形,不形之形”:“形之不形者,是言肉身而有灵魂也;不形之形者,是言灵魂而有肉身也”,还提出“先儒之论灵魂,而谓之明德、谓之灵性、谓之心、谓之气者,此假借之法强名之类,皆出于不得已也”的观念。同时,马若瑟还借西洋神父之口,对儒家性理说和性善论进行辩驳。对于性、理两端合一之说,神父曰:“性、理、仁、善等,或以造物主言之,或以受造物观之。若指造物主而论,则性、理、仁、善等,果实为一非二,而先儒之说很是。然若以庶物而论,物既不一而各有别,则性理仁善,亦各有分,不可得而一之”;对于“性善论”,则曰:“夫恶也者,犹无也……受造之物较于造物者,万万不能及之,皆入数也,非至一也,故若无焉。物虽非至善,犹不可谓之恶。盖天主所造,其间虽有尊卑之等,而未有善恶之分。”不论补证还是辩驳,其本质皆是凸显天主理论“补儒”“超儒”的作用。马若瑟认为国人无法参透儒家经典的真正内涵,故在小说内加入此论述,以证儒耶相通。虽有牵强附会之虞,但对知识阶层接纳天主教有所裨益。〔12〕

第三,借用儒家“君父”“圣人”等表述翻译天主教称谓。如第三回中的《信经直解》,按照国人习惯,将“天主罢德勒”译为“父”“君父”;“费略”译为“救世者”;“斯彼利多”译为“圣神”。故言:“天主子者,救赎万民之罪,故称谓耶稣、天主耶稣。真为古经所指古圣贤所望大君、大师、大圣人者,故称谓契利斯督。”这种翻译方法不仅为契合国人语言习惯,更是儒耶相通、借代互释的表征。

除以上三点外,不难发现,在整部《儒交信》中,作者马若瑟多次“化身”为小说人物(司马慎、《信经直解》著录者、西洋神父),而此三人,则分别代表了中国信徒、西方神学学者和传教者。因此,马若瑟在小说中的三次“现身”,即是站在中国人、西方人、中西交流者的不同视角看待天主教。这三者在认知上的一致性和彼此相通,亦是从形式上对“儒耶互释”、合而不背的暗示。

然而,马若瑟深知无法在儒家典籍中将所有天主教义全部找出,故在小说中留下了转圜余地,极言天主之“真”,无需苛求书籍记载:

司马公道:“天主耶稣的事,我中国古书载得其迹固好,不载其亦无伤。倘中国无书,难道天主耶稣的事,就不得其征幺?这信经中的大事,不是因偶藏于古书内,我就信他,是极真极要的道理。……是以但说救世者的事,若中国古典有便好,也是我们中国人的造化;若没便罢,天主圣教,也不必区区求征于此。”(第四回)

小说对儒教采取“儒耶互释”之法,而对另一种极具影响力的外来宗教——佛教,则以“异端”视之。然为彰显天主教地位,小说中对儒、佛的态度比较微妙,时而“尊儒嗔佛”,时而“谅佛贬儒”:

不叫和尚,不烧纸钱,皆是吾儒正经道理。那些全无德能的秃子,叫他何用?(第一回)

儒教所无,佛教却似有的。佛教虽是梦中说梦,却不妨事:佛虽假,却似全;儒虽真,却不全,所以人不就儒而就佛。(第五回)

既肯定佛教存在的合理性,又批判其虚妄不实,然其本质,实为批评佛教“非真”,儒教“非全”。因此,小说中对儒、佛两教,不论是“尊儒嗔佛”还是“谅佛贬儒”,其目的均为突出天主教之真、全,是一种必要的传教手段。

三、《儒交信》的结构形式与文体特征

《儒交信》的结构形式,从微观上和宏观上考量,皆蕴含作者之艺术匠心。从微观上看,小说内容以“三”的结构形式勾连全篇,这与天主教对“圣三一”宗教理念的强调密不可分。在天主教观念中,“圣父、圣子、圣灵”表面为三,实则为一,故称“三位一体”。因此,“三”是具有宗教象征意义的数字。一方面,《儒交信》中推动情节发展的为三对主要人物间的论辩:李光与司马慎,李光妻吴氏与吴氏之妹陈氏,以及李光、司马慎与西洋神父。通过这三场论辩完成了主人公李光的三个思维层次的转换:疑教—信教—传教,从而“由儒入耶”,蜕变成虔诚的天主教徒。另一方面,小说叙述中出现了三次对“三位一体”的强调,分别分布于小说的开头、中间和结尾处(第二、第三回《信经直解》的介绍、第四回司马慎向李光的解释之语和第六回西洋神父考陈氏女之问),可见“三”的结构在小说中的重要作用,实为作者有意识的安排。

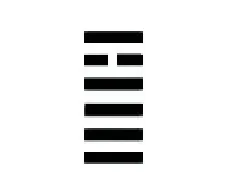

从宏观上看,以每回人物对话为依据,则整部《儒交信》的结构,呈现“大有卦”之爻相形态:即以六爻概括小说六回之内容,组成一卦,此卦寓意亦为小说要旨之暗示。

马若瑟对《易经》研究颇有造诣,有《易经理解》(Notics critiques pour entrer dans l’intelligence de l’Y King)留存,以天主教义阐释卦象爻辞。《儒交信》六回中人物对话大体可概括为:俗士杨顺水斥教、李光向司马慎询教、李光自阅书解教、司马慎向李光述教、陈氏劝姐李吴氏信教、西师与众人论教。若以阳爻“—”代表男性,阴爻“- -”代表女性,则《儒交信》每回之主要论述者性别可按六爻“从下至上”的排列顺序表示为一个卦象,即《易经》64卦之第14卦“大有”:

“大有”者,即全有而多利。象曰:“君子以遏恶扬善,顺天休命。”是正气发扬,邪气消散之象。此卦象与《儒交信》中所阐发之宗教理念不谋而合:天主教遏恶扬善,为至真至全之教,“既可灭佛,又可补儒”,可谓顺天休命;天主教相助儒家,补儒之不全,故“全有”也;入天主教好处多多,护佑全家,故言之“多利”——可以说,“大有”卦乃“儒交信”寓意的最好诠释。马若瑟以“干”寓指道与神灵、以爻相寓天主道理的观点,在他的《易经理解》中有明确表述:

我们灵魂中形而上的部分——“道心”崇尚德行,并且努力做到有德行——由此人们向往着“干”和“天”。我们灵魂中形而下的部分——“小心”让我们有人的七情六欲,同时引诱我们远离“道心”。“小心”要遵从于“坤”和“地”。因此我们也可以说所谓有智慧有德行的人“自强不息”就是他们能够一直做善事,这样他就成了“圣人”的一个模糊的影像,而“圣人”则是“神”鲜明的影像。

如果说“三”的微观结构和“大有”卦的宏观结构体现的是马若瑟宗教哲学观念,那么《儒交信》的文体特征——对话体则是出于方便传教的必然选择。

《儒交信》除却部分陈述性语言和贯串性场景介绍外,主要由人物对话、论辩构成,故称其为“对话体”。在东西方文学传统中,对话体的使用比比皆是:中国之《论语》、春秋战国时期辩士之策论文;西方之《圣经》、柏拉图著作,以及古代圣谕、上级对下级文书等。据此可知,“对话体”的优势有三方面:其一,在文学叙事上,易集中场景,推进情节;其二,在思想展示上,明呈正反,论点清晰;其三,在政治教化上,取法经典,便于引导舆论,收束思想。因此,《儒交信》在论辩内容的推进下,完成李光家—司马慎家—省城—小镇的场景转换,明辨天主教教义,带有鲜明的目的性。并且,小说人物设定,论辩中说教者身份、学识、地位相对较高,如司马慎(进士)之于李光(举人)、李光之于妻子吴氏。〔13〕道德教化由长者(或地位高者)完成,“长者劝谕”在小说、戏曲等俗文学中具有象征母题意义,无形中给读者以“真理”的心理暗示。

可惜的是,《儒交信》中的对话体主要为叙述教义之用,而非以言语刻画人物性格,故显得较为呆板僵化。然亦不乏出彩之笔,如第五回,笃好佛教的吴氏见李光砸烂了她的一堂菩萨,不住地骂李光“你这阿鼻地狱坐的!”“你这个书呆子!”时,小说集中描写了夫妻二人的冲突:

吴氏忍不住大叫道:“我不管你许多唠叨!你好好去替我请得新菩萨来便罢,不然,就七日八夜,也不得了的!”李举人恼起来:“你这贱人,我好意教训你,你不听好话,倒这等放刁。家有家主,难道只由得你幺?叫你好好的罢!”吴氏听了,气得嚎啕大哭道:“你杀了我罢!你把我一堂香火打得粉碎,还不许我开口说一声,我还活在世上作什么!”

此段对话较为生动地刻画了吴氏任性撒泼之态和李光焦躁冲动的性格,宛如目见,是小说中罕见的出彩描写。

“对话体”对后世传教士小说创作有重要意义,其在传播教义时无可替代的简明、通俗和清晰,使之在传教士小说创作中蔚为大观,并形成了“问答集”这一著述分类。米怜(William Milne,1785-1822)的《张远两友相论》可谓与《儒交信》文体特征一致,讲述虔诚教徒张与对基督教无知的友人远夜话梧桐之下,劝其入教的故事,在中国普通读者群中产生了巨大影响。另有麦都思(Walter Henry Medhurst,1796-1857)的《清明扫墓之论》(Feast of the Tombs,1826,又名《野客问难记》)、《兄弟叙谈》(Fraternal Dialogues,1828)、《问答浅注耶稣教法》(As-sembly’s Catechism,1832);高大卫(David Collie)的《天文问答》(Astronomical Catechism,1825),等等。据《1867年以前来华基督教传教士列传及著作目录》统计,“问答集”作品共44部,较为可观。

综上所述,小说《儒交信》是马若瑟以对话体手法,将“儒耶互释”观念贯彻于文学作品中的一次尝试,他的小说创作正是此指导思想下的产物。正如马若瑟于1731年11月10日致傅尔蒙信中所言:“当我们告诉中国人他们的祖先知道并和我们一样崇奉着我们向他们所宣传的神的时候,基督宗教就换发出了光彩。”

注释:

〔1〕将《儒交信》定义为“早期天主教汉文小说”,盖因除翻译小说外,迄今为止发现的创作类小说最早为《梦美土记》,次之为《儒交信》。然此二书具体创作年份,学界尚无定论。因其属天主教范畴,故名之“早期”作品。

〔2〕关于法藏本《儒交信》,2013年10月陈庆浩先生来师大访学,以法藏《儒交信》之影印本并2005年台湾嘉义大学中国小说与戏曲研讨会上发表之论文《新发现的天主教基督教古本汉文小说》见示,特此感谢。

〔3〕关于徐家汇藏书楼所藏《儒交信》抄本,今收录于锺鸣旦等编:《徐家汇藏书楼明清天主教会文献续编》第26册第77篇,台北:利氏学社,2013年,第1-154页。

〔4〕《儒交信》正文前有8页手写体拉丁文序言,前7页均为小说每回内容之概述,唯最后一页涉及马若瑟与众传教士交往情况、请求其他传教士认可此小说,并请上级批准出版。(该段拉丁文内容由ad Dudink神父翻译,特此感谢)。

〔5〕该书的整理者对中国诗词格律及章回小说的结构颇为不熟,误将每回回目名混入篇首词中,导致篇首词断句与既定格律严重相乖,亦导致了内容的错讹。

〔6〕宋莉华:《传教士汉文小说研究》,上海古籍出版社,2010年,第23页。

〔7〕排印本为避免“阿鼻地狱”的释义而将之改动为“你这糊涂虫”,句意虽明了,但彻底削弱了笃信佛教、泼辣伶俐的吴氏愤怒时的人物神韵。

〔8〕三个版本间异文绝大多数为语言表达和语序问题,个别有增补、脱漏、讹误之处,基本不影响整体阅读、人物形象和作者旨意。

〔9〕《儒交信》稿本可能经过传抄流传,传播到北方的本子不一定是马若瑟手稿,可能是其他形式的传抄本。

〔10〕排印本第五回后注释曰:“信,指天主教”。

〔11〕转引自〔丹麦〕龙伯格:《清代来华传教士马若瑟研究》,大象出版社,2009年,第150页。并且,这一观点亦与《儒交信》“爻相结构”密切相关。

〔12〕中国早期天主教的信仰者以贫民为主,对高级知识阶层影响较少,对底层小知识分子有一定影响。据载,1700年江西全境已有7000名基督徒,全部都是贫民。《清代来华传教士马若瑟研究》,第14页。

〔13〕小说中仅一人为特例,即吴氏之妹陈氏。其劝说姐姐入天主教,不存在实际身份地位上的高低之别。然其早年即随夫入教,且劝其姊由佛入耶,故有大功德,作者言其圣名为“玛利亚”,为司马慎夫人之代母(第六回),在宗教身份上尤其崇高。由此亦可窥传教士重宗教生活、轻实际生活的心理状态。