从学生问题出发,搭建写作支架

王荣生教授指出:我国中小学作文教学主要集中在两个阶段:一是在写之前,指导学生审题。这一阶段主要解决“写什么”的问题,对“怎么写”只有原则性的引导或要求。二是在写之后,教师对学生的作文进行讲评。这一阶段主要解决学生“写得怎么样”这一问题,对学生是怎么写的,则很少顾及。中小学有“当堂作文”一说,但所谓当堂作文,只是给学生写作的时间罢了,而具体的写作过程,教师则通常很少顾及,更缺乏有效的指导。

近年来,已经有很多教育研究者、一线语文教师在作文教学过程指导上进行探索,并且已经取得了显著的成果。在写作过程指导上,笔者主要在以下几方面进行尝试:学生写作——发现学生的写作问题——分析学生的写作问题——提供支架材料帮助学生攻克写作障碍——学生再次写作。下面结合笔者的“对人物进行聚焦描写”这一作文教学指导课来进行具体阐述、反思。

一、发现学生的写作问题:为“人物描写”而描写

在进行本课作文指导之前,学生写作了两篇记叙文,一篇话题作文“吾爱吾师”,要求学生写自己的老师;另一篇是半命题作文“他(她)的__________ (如微笑、双手、眼泪等)”。第一篇作文为小练笔形式,第二篇作文为考场作文。学生学段为高一年级上半学期。

在这两次作文练习中,笔者发现学生的作文普遍存在为“人物描写”而描写这一问题,具体表现在以下两个方面:

(一)对人物进行描写面面俱到,不能够凸显人物的个性特征。比方说,有同学写自己的高中班主任,进行外貌描写,全面到班主任眼睛、鼻子、耳朵、嘴巴、头发等等,但是对各部分的描写又仅仅是点到为止。至于这个人物到底有什么个性特征,是看不到的。如果我们尝试根据这位同学的描写来给这位班主任画一幅肖像,那么我们画出来的是一个没有脸、没有神韵的、类似动漫中飘游式的游魂。

(二)对人物的描写呈现散漫的分布。我们阅读这一类作文,常常会有这样的感慨:这个学生在写作时,是知道了记叙文“要有人物描写”这一要求,在具体作文中,他也在努力地达成作文的这一要求。所以,在写作时,有意识地加入了“人物描写”。当这一段人物描写结束之后,学生大舒一口气,像是很有成就感地完成了一个任务,但却没有想到“这一处人物描写在文章布局上还有哪些作用?”“这一处人物描写对表现人物形象有什么作用?”“这一处人物描写对抒发作者情感有什么作用?”。因此,我们看到的记叙文,要么是完成一处人物描写,要么是有几处人物描写,但这几处人物描写却是散乱的,没有任何章法。

二、分析学生的写作问题:发现具体能力训练点

如果在作文评教中,教师只是能够给出“人物描写不生动”、“内容不够充实”、“文章结构散乱”等空泛论断,而不能够具体说出怎样才能够做到描写生动,怎样才能够做到内容充实、怎样才能够做到文章有结构有章法,长此以往,不仅不能够提高学生写作水平,还会挫败学生的写作积极性。

教师要对学生给出更为具体的指导,就必须对学生写作中遇到的障碍进行理性、细致地分析。由于写作本身的复杂性、学生自身的学识和阅历有限,在写作中遇到的障碍不仅多,而且类型也多样。

在上面提到的作文训练中,学生之所以会出现为“人物描写”而描写这一问题,主要是由于缺乏以下知识储备:

1.知道记叙文写人需要有人物描写,但不知道人物描写需要聚焦。

2.不知道什么是对人物描写进行聚焦。

3.在具体写作语境中,不知道如何对人物描写进行聚焦。

4.没有意识到对人物描写进行聚焦和现实生活经验之间的相通之处。

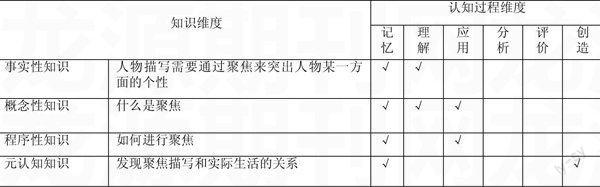

接下来,笔者尝试借助“布鲁姆教育目标分类学框架”对学生的写作障碍进行分析,把以上障碍转换成对学生写作在知识维度和认知维度上的能力要求,制成下表。

知识维度 认知过程维度

记忆 理解 应用 分析 评价 创造

事实性知识 人物描写需要通过聚焦来突出人物某一方面的个性 √ √

概念性知识 什么是聚焦 √ √ √

程序性知识 如何进行聚焦 √ √

元认知知识 发现聚焦描写和实际生活的关系 √ √

三、提供支架材料,帮助学生攻克写作障碍

借助“布鲁姆教育目标分类学框架”对学生的写作问题进行分析,把学生在写作中遇到的障碍转换成对学生写作在知识维度和认知维度上的能力要求。这只是分析学生写作障碍的一种方式,这种方式未必尽善尽美,但是对笔者的写作教学是有所帮助的。

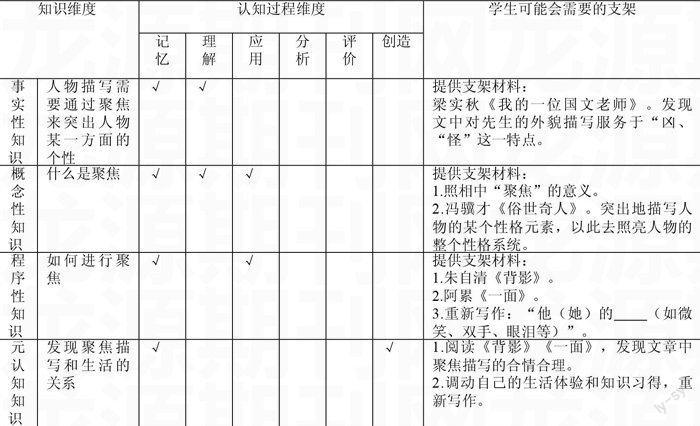

在接下来的作文教学中,笔者根据以上具体能力训练点要求,充分预判学生在达成各个能力点上可能遇到的障碍,并及时提供相应支架材料。

知识维度 认知过程维度 学生可能会需要的支架

记忆 理解 应用 分析 评价 创造

事实性知识 人物描写需要通过聚焦来突出人物某一方面的个性 √ √ 提供支架材料:

梁实秋《我的一位国文老师》。发现文中对先生的外貌描写服务于“凶、“怪”这一特点。

概念性知识 什么是聚焦 √ √ √ 提供支架材料:

1.照相中“聚焦”的意义。

2.冯骥才《俗世奇人》。突出地描写人物的某个性格元素,以此去照亮人物的整个性格系统。

程序性知识 如何进行聚焦 √ √ 提供支架材料:

1.朱自清《背影》。

2.阿累《一面》。

3.重新写作:“他(她)的 (如微笑、双手、眼泪等)”。

元认知知识 发现聚焦描写和生活的关系 √ √ 1.阅读《背影》《一面》,发现文章中聚焦描写的合情合理。

2.调动自己的生活体验和知识习得,重新写作。

在进行了以上分析之后,笔者开始组织课堂教学,对学生进行写作指导,教学主要环节如下:

1.调动学生既有的阅读经验,如梁实秋《我的一位国文老师》、冯骥才《俗世奇人》,发现大家作品中对人物描

写的聚焦处理。

2.提供阅读资料:朱自清《背影》、阿累《一面》。引导学生:发现文中描写主人公时所选择的聚焦点,画出聚焦描写的句、段,感受聚焦点在文中出现的频率,发现作者描写的变化,梳理聚焦描写与事件发展进程、作者情感变化之间的关系。

3.调动自己的生活经验,模仿朱自清《背影》、阿累《一面》,修改或重新写作“他(她)的______ (如微笑、双手、眼泪等)”。

经过这堂课的指导,学生再次写作半命题作文“他(她)的________ (如微笑、双手、眼泪等)”,都写出了有模有样的记叙文。

学生二次写作成果证明,以上支架的搭建非常有效。因为这些支架的搭建是针对学生在写作中遇到的問题,落脚点是帮助学生攻克写作中的障碍。学生受指导后的写作感受是“原来作者写作也是有办法可以一步步提高的,不需要完全靠悟性!”

在尝试走“学生写作——发现学生的写作问题——分析学生的写作问题——提供支架材料帮助学生攻克写作障碍——学生再次写作”这条路径中,学生在每次写作中都会暴露出新的问题。这些暴露的新问题,恰恰可以作为笔者下次作文教学的新起点。笔者可以继续围绕学生作文中出现的新问题,为学生写作搭建新的支架。这样一步步地努力下去,学生的写作能力也必将螺旋式地提升。

(孙云云 安徽省合肥市第八中学 230000)