极区电离层闪烁特征初步分析

冯 健甄卫民吴振森刘 钝Vincenzo Romano

极区电离层闪烁特征初步分析

冯 健1甄卫民2吴振森1刘 钝2Vincenzo Romano3

(1.西安电子科技大学物理与光电工程学院,陕西西安710071;2.中国电波传播研究所,山东青岛266107;3.意大利地球物理与火山研究所,意大利罗马00143)

介绍了中国在极区的电离层闪烁观测研究工作,通过对Sodankylä和Tromsø两个观测站2004年3月至2008年9月期间的电离层闪烁观测数据的统计分析,给出了太阳活动低年该地区电离层闪烁的变化特征:随着太阳活动程度的降低,闪烁事件明显减少;由于极区与低纬地区电离层闪烁产生机制不同,极区闪烁形态主要表现为相位闪烁,幅度闪烁很少;极区闪烁不只是发生在地方时的晚上,白天也会有闪烁出现;并且,极区闪烁对季节没有明显的依赖关系,可发生在任何季节;但是,极区闪烁事件对地磁活动存在明显的响应.

电离层闪烁;极区;GPS;磁暴

引 言

当无线电信号穿越电离层时,受电离层结构的不均匀性影响,信号的振幅、相位等会产生短周期不规则变化,即为电离层闪烁现象.电离层闪烁影响的无线电频段从几十兆赫兹到十几吉赫兹.电离层闪烁现象导致的信号幅度、相位的随机起伏,轻则会使卫星通信系统、卫星导航系统、目标监测系统等各种地空信息系统的性能下降,严重时可造成信号中断,使系统无法工作.

在地理区域上,有两个闪烁高发区:一个集中在以磁赤道为中心±20°的低纬区域;另一个在高纬地区[1-3].国内外的学者在低纬地区电离层闪烁特征方面做了大量的研究工作[4-10].在极区开展电离层闪烁观测研究,一方面有助于了解极区电离层闪烁的生成及变化机理,另一方面可为建立全球电离层闪烁预报模型奠定基础.Pryse等人利用Shetland Islands地区的卫星信号数据,分析了该地区的闪烁活动随纬度、时间和太阳活动的变化特征,指出太阳活动高年闪烁事件明显增多[11];Nichols等人利用Alaska地区的全球定位系统(Global Positioning System,GPS)观测数据分析了高纬地区电离层闪烁对单频和双频接收机性能的影响,指出该地区的相位闪烁明显多于幅度闪烁[12];Doherty等人利用Alaska地区1999年11月至2000年6月期间的数据,统计分析了太阳活动高年高纬地区闪烁特征,指出该地区闪烁活动的强度和发生频次非常依赖于地磁活动[13].Basu等人认为高纬电离层不规则结构产生主要受磁层过程影响,在磁暴期间高纬地区闪烁会增强[14].

中国电波传播研究所长期从事电离层闪烁的观测和研究工作,自2004年3月开始先后在芬兰Sodankyl、芬兰Oulu、挪威Tromsø、挪威Longyearbyen、黄河站、中山站和长城站布设了电离层闪烁监测仪,利用GPS信号监测电离层闪烁现象.目前已积累了多年的极区闪烁观测数据.本文重点对北极Sodankylä和Tromsø二个观测站2004年3月至2008年9月期间的电离层闪烁观测数据进行了统计分析,并给出了太阳活动低年极区电离层闪烁的变化特征.

1 电离层闪烁观测设备

极区闪烁观测使用的设备是由中国电波传播研究所研制的L频段GPS卫星信号电离层闪烁监测仪[5].该监测仪以工控计算机为中心,12通道的卫星信号采集板具有20Hz的采样频率,可以同时采集12颗GPS卫星两个频段信号(L1和L2)的强度、相位、伪距、方位角和仰角等参数.实时监测的信息通过串行数据端口输送至计算机,并完成测量数据的实时存储.同时,由实时监测软件求出信号的幅度闪烁指数、相位闪烁指数和电离层总电子含量等电离层参数.

其中,幅度闪烁指数S4定义为信号强度I的归一化方差,即相位闪烁指数σφ定义为载波相位φ的标准差,单位为弧度,即

电离层总电子含量(Total Electron Content,TEC)是指沿电波信号传播路径上的单位面积柱体内的自由电子总数,通常以TEC单位(TECu=1016个/m2)来计量.利用GPS双频测量数据,可以得到TEC值,即

式中:f1和f2为GPS载波频率,f1=1 575.42 MHz,f2=1 227.6MHz;P1和P2分别为两个频率的伪距测量值;q为系统的硬件延迟.

在进行电离层参数计算的同时,监测系统完成相关的显示、存储、回放、闪烁判别等功能.并且,该监测系统具有全自动功能,能实现卫星信号自动跟踪监测和数据实时保存,确保了在异常断电情况下已观测数据不丢失,并能在供电恢复后自动重启观测系统.

2 极区电离层闪烁特征分析

2.1闪烁数据处理

利用Sodankylä(67.22°N,26.38°E)和Tromsø(68.5°N,16.00°E)两个观测站2004年3月至2008年9月的连续观测数据对极区闪烁特征进行了统计分析.电离层闪烁的判断依据为:闪烁指数大于0.1,且持续时间超过10min,则视为一次闪烁事件.并且,为了消除低仰角的影响,分析过程中舍弃了卫星仰角小于25°的观测数据.

2.2闪烁表现形态及发生次数

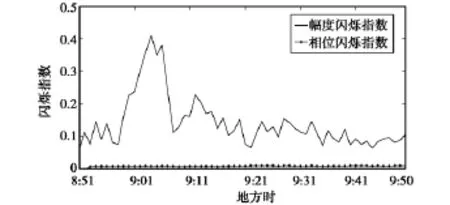

观测数据分析表明,在极区相位闪烁和幅度闪烁这两种形态的闪烁事件都会发生,它们的表现形式分别如图1和2所示.

图1 极区相位闪烁(2005年1月18日Tromsø观测站18号卫星观测结果)

图2 极区幅度闪烁(2006年10月2日Sodankylä观测站10号卫星观测结果)

统计分析得出,2004年3月至2008年9月期间Sodankylä地区发生了32次闪烁事件,Tromsø地区发生了36次闪烁事件.这两个观测站发生的68次电离层闪烁事件中64次为相位闪烁,4次为幅度闪烁.所以,极区电离层闪烁形态主要表现为相位闪烁,这与Nichols等人在Alaska地区的观测结果一致[12].

根据电离层闪烁理论,尺度量级为第一个菲涅耳带的不规则结构对造成信号的幅度闪烁起主要作用[15].而菲涅耳尺度主要由无线电波的波长λ和不规则结构所在的高度z决定,即

对于我们观测用的GPS卫星的L1信号(频率为1 575.42MHz),波长为0.19m,若电离层不规则结构高度取400km,则菲涅尔尺度为390m[16].所以,GPS卫星L1信号的幅度闪烁是由尺度约为390m的不规则体结构引起的.而相位闪烁主要是由大尺度的不均匀体引起的[15].由统计结果可以推断,极区电离层产生的不均匀体结构大多是大尺度的.有学者认为,极区大尺度的不均匀体结构是由粒子沉降引起的[15,17].统计结果验证了极区闪烁的主要产生机理为粒子沉降的说法.

图3给出了Sodankylä和Tromsø两个观测站每年发生的闪烁事件次数和太阳黑子数的变化情况.图中,柱状图为两个观测站每年的闪烁发生次数,曲线为太阳黑子数的月均值.

图3 Sodankylä和Tromø闪烁发生次数统计结果

与Doherty等人统计得出的太阳活动高年极区电离层闪烁发生次数对比可知[13],随着太阳活动程度的下降,极区电离层闪烁事件明显减少.

2.3极区闪烁变化特征

为了得出极区闪烁随地方时的变化特征,我们把24小时划分为0-3、3-6和6-9等八个时间段,统计了不同时间段内的闪烁次数,得到了闪烁发生率,结果如图4所示.

图4 极区电离层闪烁发生时间统计分布

结果表明:每个时间段内均有闪烁发生;闪烁事件最多发生在当地时间21时至24时之间,约有19%的闪烁发生在此时间段内;闪烁事件最少的时间段为9时至12时和15时至18时,分布在这两个事件段内的闪烁均约为6%;在12时至15时内发生的闪烁约为15%.

可见,与低纬地区的闪烁活动主要发生在夜间不同[5-6],极区电离层闪烁的昼夜变化不太明显,极区闪烁发生的时间具有很强的随机性,不受当地时间的限制.

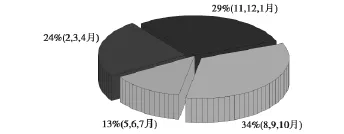

统计分析了极区电离层闪烁事件的季节分布特征,如图5所示.

结果表明,春(2、3和4月)、夏(5、6和7月)、秋(8、9和10月)、冬(11、12和1月)四个季节均有闪烁发生,并且与低纬地区的电离层闪烁主要发生在春季和秋季不同[5],极区闪烁事件最多发生在秋季,其次为冬季.

图5 极区电离层闪烁发生季节统计分布

2.4地磁活动对极区电离层闪烁的影响

磁暴时的电离层电动力学研究表明,在磁暴发生时会有大的电场和电流扰动出现,时间尺度大约为一个小时,这种扰动可能会造成电离层不均匀体,从而引起闪烁现象.下面分析一次典型事件,验证地磁活动对极区电离层闪烁的影响作用.

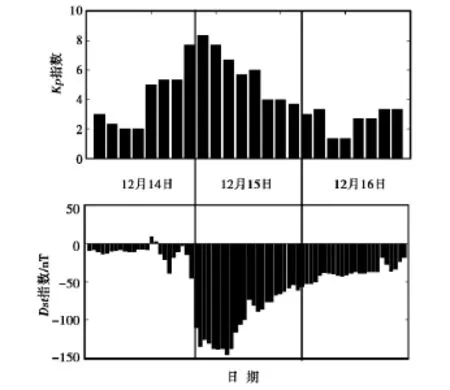

简单介绍一下事件背景情况.2006年12月15日,地磁活动活跃.图6给出了2006年12月14日至16日的Kp指数和Dst指数的变化情况.可以看出,15日出现了急始型磁暴,磁暴主相期间,地磁指数Dst可达到-146nT(8UT),地磁处于强暴水平.

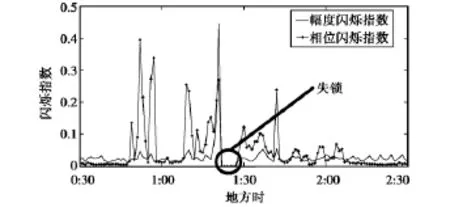

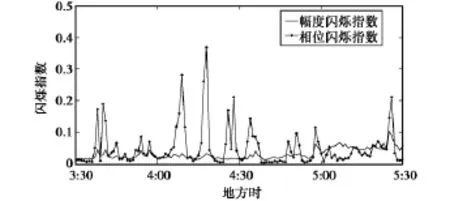

分析了12月15日的电离层闪烁观测数据,发现Sodankylä和Tromsø观测站的多颗卫星信号都发生了闪烁现象,图7和图8分别举例给出了Sodankylä地区13号卫星和Tromsø地区8号卫星的闪烁情况.

图6 2006年12月14日-16日的Kp指数和Dst指数

图7 2006年12月15日磁暴期间Sodankylä观测站13号卫星闪烁情况

图8 2006年12月15日磁暴期间Tromsø观测站8号卫星闪烁情况

由图7和图8可以看出:与磁静日的闪烁形态一致,磁暴期间极区的电离层闪烁仍以相位闪烁为主,幅度闪烁指数变化不大;磁暴期间闪烁活动程度较强烈,相位闪烁指数最大可达0.4,且造成了GPS卫星信号的失锁.

3 结 论

极区电离层闪烁的观测研究对于极区闪烁预报和电离层变化机理研究都具有重要的意义.本文介绍了中国电波传播研究所在极区的电离层闪烁观测研究工作,分析了太阳活动低年极区电离层闪烁的变化特征.

利用北极Sodankylä和Tromsø二个观测站2004年3月至2008年9月期间的电离层闪烁观测数据,统计分析发现:两个观测站共发生闪烁事件68次;随着太阳活动程度的降低,闪烁事件明显减少;闪烁事件的表现形态主要为相位闪烁,68次事件中64次为相位闪烁,仅有4次为幅度闪烁;在闪烁发生的时间上,极区闪烁不只是发生在地方时的晚上,白天也会有闪烁出现;并且,极区闪烁对季节没有明显的依赖关系,可发生在任何季节.由闪烁产生的机理和得到的这些结果,我们验证了极区电离层不均匀体是由粒子沉降产生的这一物理机制.另外,通过对2006年12月15日磁暴期间的数据分析,发现了极区闪烁对地磁活动存在明显的响应.

本文仅利用GPS信号的闪烁观测数据给出了一些初步的结果,由于极区电离层的复杂性,若全面了解极区电离层闪烁特征和产生机制,需综合利用大量的多手段的观测数据进行更深入的研究.

[1] AARONS J.Global morphology of ionospheric scintillations[J].Proceedings of the IEEE,1982,70(4):360-378.

[2] FANG D J,LIU C H.A morphological study of gigahertz equatorial scintillations in the Asian region[J].Radio Science,1983,18(2):241-252.

[3] BASU S,MACKENZIE E and BASU Su.Ionospheric constraints on VHF/UHF communications links during solar maximum and minimum periods[J].Radio Science,1988,23(3):363-378.

[4] 尚社平,史建魁,郭兼善,等.海南地区电离层闪烁监测及初步统计分析[J].空间科学学报,2005,25(1):23-28.

SHANG Sheping,SHI Jiankui,GUO Jianshan,et al.Ionospheric scintillation monitoring and preliminary statistic analysis over Hainan region[J].Chin J Spac Sci,2005,25(1):23-28.(in Chinese)

[5] 甄卫民,冯 健,陈 丽,等.多站多路径GPS信号研究低纬电离层不均匀体[J].电波科学学报,2007,22(1):138-142.

ZHEN Weimin,FENG Jian,CHEN Li,et al.Investigation of low-latitude ionospheric irregularities by using multi-station GPS multi-link signals[J].Chinese Journal of Radio Science,2007,22(1):138-142.(in Chinese)

[6] 周彩霞,吴振森,甄卫民,等.昆明站电离层闪烁形态与海口站的对比分析[J].电波科学学报,2009,24(5):832-836.

ZHOU Caixia,WU Zhensen,ZHEN Weimin,et al.Contrastive analysis for ionospheric scintillation morphology over Kunming and Haikou station[J].Chinese Journal of Radio Science,2009,24(5):832-836.(in Chinese)

[7] VALLADARES C E,VILLALOBOS J,SHEEHAN R,et al.Latitudinal extension of low-latitude scintillations measured with a network of GPS receivers[J].Annales Geophysicae,2004,22:3155-3175.

[8] KINTNER P M,LEDVINA B M,PAULA E R,et al.Size,shape,orientation,speed,and duration of GPS equatorial anomaly scintillations[J].Radio Science,2004,39:RS2012.doi:10.1029/2003RS002878.

[9] GWAL A,DUBEY S,WAHI R,et al.Amplitude and phase scintillation study at Chiang Rai,Thailand[J].Advances in Space Research.2006,38:2361-2365.

[10] CERVERA M,THOMAS R M.Latitudinal and temporal variations of equatorial ionospheric irregularities determined from GPS scintillation observations[J].Annales Geophysicae,2006,24:3329-3341.

[11] PRYSE S E,KERSLEY L,RUSSELL C D.Scintillation near the F layer trough over northern Europe[J].Radio Science,1991,26(4):1105-1114.

[12] NICHOLS J,HANSEN A,WALTER T,et al.High latitude measurements of ionospheric scintillation using the NSTB[C]//1999National Technical Meeting.Nashville,September 1999.

[13] DOHERTY P H,DELAY S H,VALLADARES C E.Ionospheric scintillation effects in the equatorial and auroral regions[C]//ION GPS 2000.Salt Lake City,September 2000.

[14] BASU S,GROVES K M,BASU Su,et al.Specification and forecasting of scintillations in communication/navigation links:current status and future plans[J].J Atmos Solar-Terr Phys,2002,64:1745-1754.

[15] YEH K C,LIU C H.Radio wave scintillations in the ionosphere[J].Proceedings of the IEEE,1982,70(4):324-360.

[16] BASU S,GROVES K M,QUINN J M,et al.A comparison of TEC fluctuations and scintillations at Ascension Island[J].J Atmos Solar-Terr Phys,1999,61:1219-1226.

[17] CRANE R K.Ionospheric scintillation[J].Proceedings of the IEEE,1977,65(2):180-199.

The preliminary study of ionospheric scintillation characteristics in polar region

FENG Jian1ZHEN Weimin2WU Zhensen1LIU Dun2Vincenzo Romano3

(1.School of Physics and Optoelectronic Engineering,Xidian University,Xi’an Shaanxi 710071,China;2.China Research Institute of Radiowave Propagation,Qingdao Shandong266107,China;3.Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia,Roma00143,Italy)

Observations of ionospheric scintillation in polar region are presented in this paper.Some ionospheric scintillation characteristics were obtained when the sun activity was at low level using the data of Sodankyla and Tromso from March 2004to September 2008.As the sun activity decreases,the scintillation occurrence reduces evidently.Due to the different producing mechanism,different to the low latitude region,among all the scintillations,most are phase scintillations.Polar scintillation is not limited to the local nighttime and occurs in all seasons.And,polar scintillation is strongly dependent on geomagnetic activity.

ionospheric scintillation;polar region;GPS;geomagnetic storm

P352

A

1005-0388(2015)02-0232-06

冯 健(1981-),男,山东人,高级工程师,西安电子科技大学在读博士研究生,主要从事电离层物理及电波传播应用方面的研究.

甄卫民(1963-),男,河北人,中国电波传播研究所研究员,博士生导师.现任中国GPS协会理事,中国空间学会空间物理专业委员会委员,《全球定位系统》杂志编委等,主要从事空间环境、电磁环境和卫星导航领域的研究.

吴振森(1946-),男,湖北人,西安电子科技大学教授,博士生导师,主要从事随机介质中电磁(光)波传播和散射、目标激光散射特性研究.

冯 健,甄卫民,吴振森,等.极区电离层闪烁特征初步分析[J].电波科学学报,2015,30(2):232-236+256.

10.13443/j.cjors.2014042101

FENG Jian,ZHEN Weimin,WU Zhensen,et al.The preliminary study of ionospheric scintillation characteristics in polar region[J].Chinese Journal of Radio Science,2015,30(2):232-236+256.(in Chinese).doi:10.13443/j.cjors.2014042101

2014-04-21

国家国际科技合作专项(2011DFA22270)

联系人:冯健E-mail:fengjian428@163.com