差序政府信任:概念、现状及成因*

——基于三次全国调查数据的实证研究

吕书鹏

差序政府信任:概念、现状及成因*

——基于三次全国调查数据的实证研究

吕书鹏

本研究在2002、2008、2011年亚洲民主调查数据的基础上探讨了差序政府信任的概念、现状以及其影响因素。研究发现:差序政府信任受到信息、文化以及政治接触等因素的共同影响。我国半开放式的媒体环境、适度而非绝对的权威取向文化环境以及民众对于基层政府在公共服务上的不满和基层民主参与的匮乏共同催生、强化了差序政府信任现象。

差序政府信任;政治信任;政府信任

理论背景与问题的提出

政府信任指民众对政府及在位权威的信念或信心,即相信其会为了公众的利益而运作或行动(Chen 2004; Citrin 1974; Easton 1965; Hetherington 1998; Miller 1974;Tang 2005)。已有研究表明中国民众对各级政府的信任水平存在“差序性”特征。确切地说民众对中央政府的信任高于对地方政府的信任,对上级政府的信任高于对下级政府的信任(Bernstein & Lü 2000;Guo 2001;Li & O'Brien 1996;Li 2004;Shi 2001)。李连江(2012)将这一现象命名为“差序政府信任”。在差序政府信任的语境下,民众会倾向于认为中央政府是比较开明的,并且与自己是站在一起的,而地方政府则不代表自己的利益,且有可能与自己是对立的(Li & O’Brien 1996)。具体地说人们可能认为,中央政府会“从群众的利益出发”制定一系列的惠民政策,譬如免征农业税、在义务教育上推行“两免一补”政策等。地方政府则会利用手中的自由裁量权,或选择性地执行中央的政策(O’Brien & Li 1999),或通过攫取税费和土地获得更多的财政收入(Bernstein & Lü 2000; Guo 2001)。因此民众对中央政府的信任度很高,而对地方政府的信任度则较低(Guo 2001; Li 2004; Shi 2001)。

国内研究方面,肖唐镖(2005)在对江西省地方官员进行访谈时发现,即使是地方官员自身也较普遍地认为中央政府的公信力要远高于地方政府。胡荣(2007)通过因子分析将农民对政府的信任分为了“高层政府信任因子”和“基层政府信任因子”,比较后发现前者显著要高于后者。肖唐镖、王欣(2010)在对五个省份60个农村的跟踪研究中,也有类似的发现。于建嵘(2010)在对进京上访者抽样中,发现上访群众对各级政府的信任水平存在显著差异,并认为这种差异是导致其进京上访的重要原因。管玥(2012)通过对1000名大学生的抽样分析,验证了调查对象对各级政府信任度层级递减的趋势,并从个体因素、制度安排、政治社会化三个维度对这一现象进行了解释。本研究在访谈过程中也有类似的发现,譬如河南省一位农民就认为,“现在的政府是‘上正中歪下胡来’”。①这里所谓“上正”指的是中央政府是“好的、开明的”;“中歪”指的是权力到了中层政府,领导干部就“开始出问题”;“下胡来”指的是基层干部做事“只顾自己,完全不考虑群众的利益”。

差序政府信任这种“央高地低”的特性看似寻常,却有着非比寻常的政治意义:(1)差序政府信任作为我国现有政治结构的信任(逻辑)基础,鼓励民众认同一个自上而下的赋权线。人们之所以能够维持对地方政府的有限顺从,并在一定程度上容忍部分地方干部的胡作非为,主要源于他们对其任命者(中央政府)的信任要高于对地方政府本身的信任。(2)差序政府信任作为政府应对政治信任危机的一种策略,能有效地阻止合法性危机的上移,保护政治系统核心部门的合法性。中央政府一方面制定并通过官方媒体宣扬一系列的惠民政策;另一方面整肃吏治,惩办失职的地方官员。这些措施的结果是,官民矛盾的矛头被指向地方政府(尤其是基层政府),而政治系统核心部门的合法性得到了保护。(3)差序政府信任作为一种政治心理,限定了公民非制度政治参与的目的、形式以及激烈程度。在目的上主要是为了纠正基层干部的“胡作非为”;在形式上主要包括信访与“依法抗争”;在激烈程度上不会超越历史上“反贪官不反皇帝”的传统。从上述三点来看,对差序政府信任展开深入研究显得十分必要。

遗憾的是虽然学界对于政府信任的差序性已有一定程度的探讨,但目前还主要局限在理论推衍和对小规模数据的现状描述上。正如李连江(2012)所观察并提出,以下问题还有待解决:(1)差序政府信任是否真实存在;(2)如果真实存在,那么它的存在范围究竟多大;(3)其产生、维持以及变化的原因和动机是什么;(4)它存在和演变的政治意义是什么。限于篇幅,本研究拟通过对2002、2008和2011年亚洲民主调查(Asia Barometer)的调查数据进行分析,回答上述问题中的前三个。

差序政府信任是否真实存在

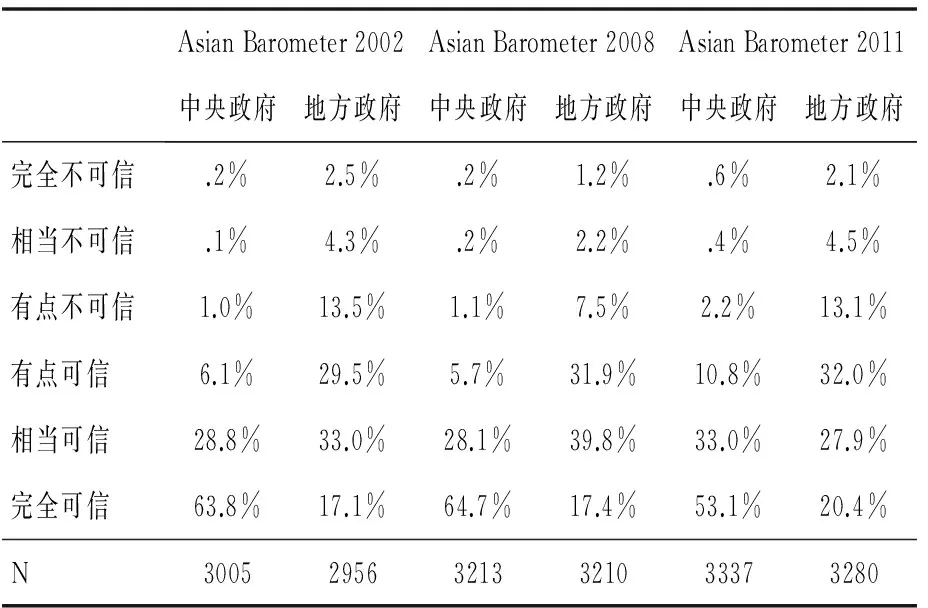

要证明差序政府信任是真实存在的,首先要证明其广泛性。即不仅仅存在于“民谣”中(张厚安、蒙桂兰,1993),上访群众中(于建嵘,2010),大学生中(管玥,2012)或农民中(胡荣,2007;肖唐镖、王欣,2010),而且普遍存在于全国样本中。其次要证明其持续性,即不仅存在于某一个时间点上,而且在一段相对较长的时间内持续存在。表1是2002年到2011年间亚洲民主调查三次调查的结果。

表1 2002-2011年各调查中对中央和地方政府 信任水平的频率分布

注:Asian Barometer 2002、2008数据中,在对农村居民提问时用“乡政府”指代地方政府,在对城镇居民提问时直接用“地方政府”;Asian Barometer 2011数据中,在对农村居民提问时用“县政府”,在对城镇居民提问时用“市政府”。

从表1中可以看出,从三次跨度为十年的全国调查结果来看,差序政府信任始终存在。以2002年数据为例,认为中央政府是可信的民众占到了98.7%,而认为地方政府可信的民众却只有79.6%。更大的差异发生在信任水平分类内部,认为中央政府完全可信的民众占到了63.8%,同一分类在地方政府信任上仅有17.1%。也就是说虽然一个人对于中央政府和地方政府均选择了相信,但是其对中央政府的信任水平很有可能要高于对地方政府的信任水平。而且不仅仅是2002年,后续的两次调查均呈现出类似结果。

虽然从样本总体上来看,人们对中央政府的信任程度的确要高于对地方政府的信任程度,这足以证明差序政府信任的存在。但是要计算出持有差序政府信任者的比例,必须采取一种更为精确的方法。李连江(2012)将政府信任分为四种类型:(1)对中央和地方均信任;(2)对中央和地方均不信;(3)对中央的信任高于地方(差序政府信任);(4)对地方的信任高于中央(反差序政府信任)。这里将前两类合并,得到三类政府信任:无差序政府信任、差序政府信任、反差序政府信任。通过个人对中央和地方政府信任差来衡量差序政府信任,当差值为正时记为差序政府信任者,当差值为负时记为反差序政府信任者,而当差值为0时记为无差序政府信任者,统计结果如表2所示。

表2 差序政府信任、无差序政府信任 和反差序政府信任历年分布

从表2中可以看出两点信息:(1)2002年到2011年近十年的时间里,差序政府信任始终占据政府信任的主流;(2)差序政府信任所占比例呈缓慢下降趋势,无差序政府信任与反差序政府信任比例有上升趋势。至此,本研究认为有充分的证据证明差序政府信任是真实存在的。它不仅存在于某种特定的样本中,而且存在于全国范围的样本;不仅存在于某一特定的时间点上,而且在跨度为10年的调查中持续存在。

差序政府信任的存在范围

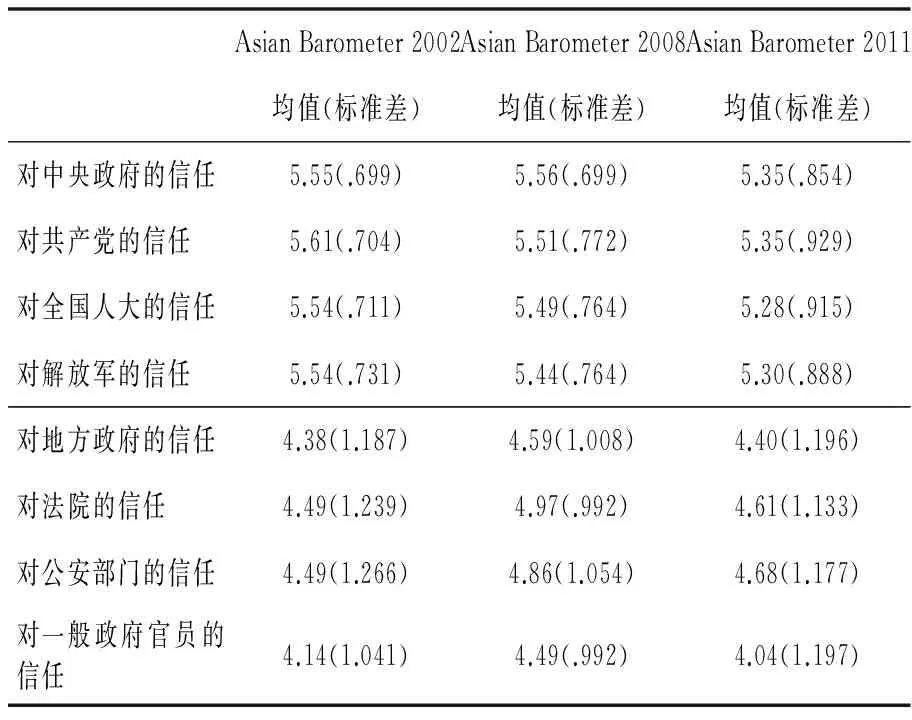

既然差序政府信任是真实存在的,那么其存在范围有多大?本研究发现,差序政府信任的存在具有广泛性。对中央和地方政府的信任差异,只是民众对不同政府机构的信任存在差序性的具体表现之一(见表3)。

表3 2002-2011年各调查中对各广义政府机构的信任

注:2002年N=3183;2008年N=5098;2011年N=3473。完全不可信=1;相当不可信=2;有点不可信=3;有点可信=4;相当可信=5;完全可信=6。

从表3中可以看出民众在评价各广义上政府机构是否可信时,不自觉地将其分为两个类别,对于那些等级较高、权力较大、职能较抽象且距离自己较遥远的机构表现出较高的信任。而对于那些等级较低、权力较小、职能较具体且距离自己较近的机构则表现出较低的信任。譬如对于中央政府、共产党、全国人大以及解放军的信任,在历年的调查中均在5.5左右徘徊;而对于地方政府、法院、公安部门的信任则始终处于4.5左右的水平。对其进行因子分析,结果则更加明显(见表4)。

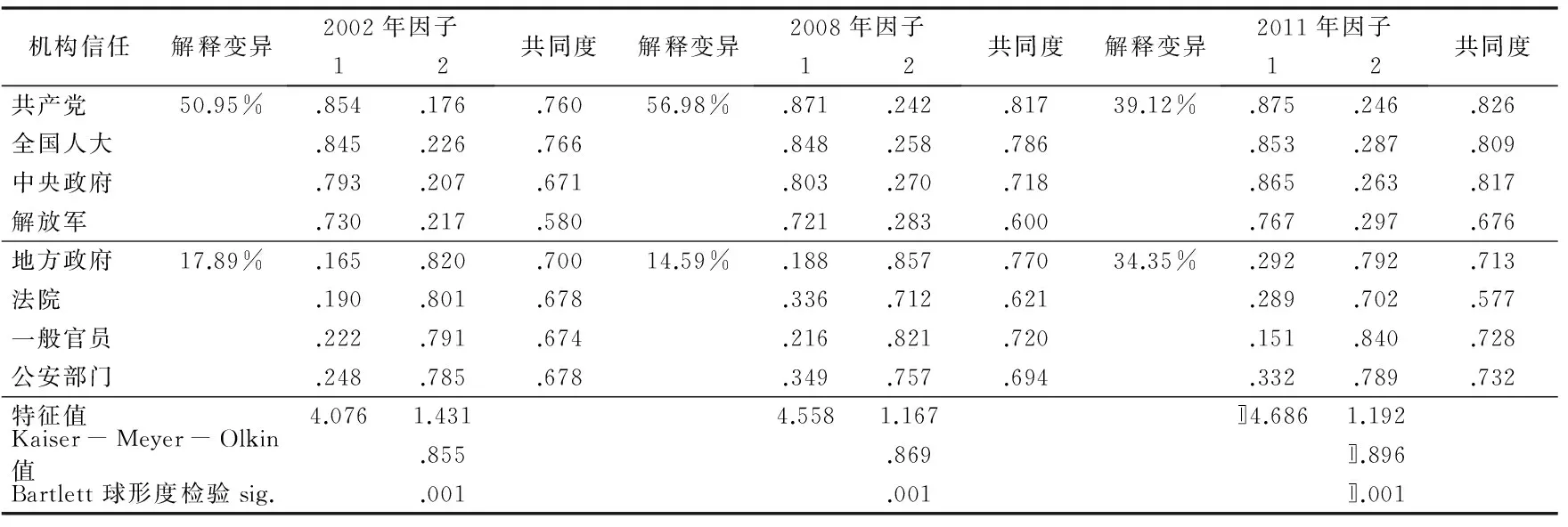

表4中对三次调查因子分析的结果均显示,民众对各政府机构的信任可以清晰地分为两个因子,且三次因子分析得到的两因子负载变量完全一致。其中因子1主要负载对共产党、全国人大、中央政府和解放军的信任;而因子2主要负载对地方政府、法院、一般官员和公安部门的信任。由此可见,差序政府信任的存在范围是比较广泛的,信任差异不只存在于高层政府的信任与基层政府信任之间,还存在于其它分属于两大类的政府机构之间,事实上对高层与基层政府之间的信任差异可以被理解为对两类政府机构的信任差异的表现之一。

表4 2002-2011年各调查中对各机构信任的因子分析

注:因子分析方法为主成分法;将对一般官员信任放在这里起参照作用;2002年的因子分析使用了赋权后的数据。

差序政府信任产生、维持以及变化的原因

那么为什么差序政府信任会产生并持续存在呢?在已有的文献中,共有5篇文章试图解释差序政府信任的形成机理。刘晖(2007)认为中央和地方政府在决策和执行绩效上的分离以及面对公共危机时的不同表现,共同导致了中央和地方政府的合法性在水平层级上存在差异。叶敏和彭妍(2010)则从政治图像、政治接触与经济增长机制三个方面对形成这种央强地弱的政治信任结构的生成机制和生成结构进行了解析。李连江(2012)认为政治结构因素、经济发展因素、政治文化因素、政治教育和政治宣传因素、政治认知与政治心理因素以及政治参与的经历都可能是导致差序政府信任产生的原因。管玥(2012)也从个人因素、政治制度权力结构、压力型体制(绩效目标责任制)、传统政治文化、大众媒体的角色等方面解释了差序政府信任产生的原因。吕书鹏和肖唐镖(2015)通过实证分析发现,民众在对中央和地方政府在绩效、动机以及腐败程度等问题进行评价时显著地更青睐中央政府,这种评价上的差异导致民众对中央政府的信任显著高于对地方政府的信任,从而催生了差序政府信任。综合来讲,上述5篇文献中,刘晖(2007)、叶敏和彭妍(2010)、李连江(2012)属于纯理论演绎,管玥(2012)在论文的前半部分尝试了实证方法,但由于其研究数据覆盖群体和问卷问项的局限性,故而研究也多使用逻辑演绎的方法。而吕书鹏和肖唐镖(2015)的研究虽然建立在对全国样本的实证分析上,但是其解释变量主要集中在人们对中央和地方政府的评价这类较为直接的影响因素上,没有触及信息、文化等更深层次的因素,这就为本文留下了一定的探讨空间。因此,本研究结合2011年亚洲民主调查的问项约束,拟从信息因素、政治接触因素和政治社会文化因素三个方面探讨差序政府信任产生和维持的原因。

信息因素方面。在现代社会,新闻媒体作为民众了解政治信息的主要渠道,在政治图像的生成机制中扮演着极其重要的角色。已有的研究表明媒体从三个方面影响政府信任。一是在媒体风格上,那些对政府的评价呈负面风格的媒体受众,会倾向于不相信政府(Bok 1996; Lipset & Schneider 1983; Miller Goldenberg & Erbring 1979; Nye & Zelikow 1997; Orren 1997)。二是在媒体角色上,现代媒体的生动画面以及对吸引眼球的追求导致人们容易记住政府的负面形象,从而降低人们的政府信任(Moy & Scheufele 2000; Nye 1997)。三是互联网移动通讯终端等新媒体的兴起导致:政府控制负面信息变得越来越困难。同时社会资本的下降从而拉低政府信任(Putnam 2000; Walker 2006)。在我国,人们获取政治、经济、社会信息的渠道大致可以被分为三个方面:一是传统媒体,主要包括报纸、电视、广播等,主要由政府(特别是中央政府)主导,其发布往往是那些经过精心制作或筛选的,执政者希望民众接收到的信息。长期暴露在这类信息下,人们一般会保持对政府尤其是中央政府较高的信任水平,但是对于地方政府信任的提升有限,因此会强化差序政府信任。二是新兴媒体,主要包括互联网和手机,其中又以互联网信息为主。与传统媒体不同的是,互联网信息的构成较为复杂,既包括政府主导的官媒,也包括非官方主导但受规制的民间媒体,甚至还有审核不严的各大论坛、微博、微信等。由于新兴媒体相对于传统媒体自由程度较大,其在传播政府的负面信息方面往往更加便利。而且由于互联网不仅仅局限于某一个地区,因此其流传的负面信息主要伤害的是人们对中央政府的信任:(1)如果负面信息(或谣言)的主体是中央领导人,则会直接影响中央政府的合法性;(2)如果负面信息(或谣言)的主体是地方官员,则会间接影响中央政府的合法性。三是与亲戚朋友的闲谈,即所谓的“小道消息”。由于这类信息完全不受审查的限制,而且传播者与接受者之间的关系往往较为亲密,关于政府的信息与评价内容可以非常负面,也较容易被接受。因此这类信息应该会同时对中央和地方政府信任有负面的影响,但是可以推测其对地方政府信任的伤害应该较中央政府信任更大,因为关于辖区内领导的负面消息一方面更容易被获得,另一方面也更容易引起亲戚朋友的兴趣。据此,可提出研究假设一:我国半开放式的媒体环境导致、强化了差序政府信任。具体地说,传统媒体通过提高中央政府信任强化差序政府信任,新兴媒体通过削弱中央政府信任弱化差序政府信任,而小道消息的传播虽然同时削弱中央和地方政府信任,但是对后者的负面影响更大,因而会强化差序政府信任。

在政治接触方面。诸多针对美国公民的研究表明,良性的政治接触可以增加民众对政府(特别是基层政府)的信任,一个简单的例子即人们可能不相信国会但是却青睐他们自己的地方代表(Nye & Zelikow 1997)。人们可能对政府机构的整体评价很低,但是却对他们打过交道的政府机构(无论是联邦政府还是州政府)表示满意(Fair 1994; Nye & Zelikow 1997; Rosenstone 1983)。在多数情况下中国的情况却与此相反,人们对于素未谋面的中央领导怀有天然的好感,而对于经常打交道的地方政府却深恶痛绝。不过,类似的机制在中国也可能是存在的。正如Manion(2006)所观察到的,在中国农村那些选举过程较为激烈且民众参与较为广泛的地区,人们对当地领导的信任程度较高。当然如果良性政治接触被不良的政治接触所取代,譬如良好的公共服务和选举参与体验被非制度化的政治参与(上访、抗争)所取代,政治接触对于政府信任的影响也会随之从正面转变为负面(胡荣2007)。受调研问卷本身的限制,本研究采集到的关于政治接触的变量包括以下三个方面:一是被试对于政府公共服务的体验,主要包含对于基层政府在社区服务上的评价。推测这种评价与地方和中央政府信任均应呈现正向相关关系,但是由于其与前者的联系较后者更为紧密,其对前者的提升作用应该更加明显。这也就意味着基层政府的公共服务体验越好,则差序政府信任特征将越不明显,反之则越明显。二是基层民主活动的参与,这里主要考察选举投票参与。与基层公共服务评价相似的是,基层民主参与应该与地方和中央政府信任呈现正向相关关系,但对前者的影响更大,因而基层民主参与经历对差序政府信任应该有削弱作用,反之当这种参与缺失时则对差序政府信任有增强作用。三是非制度化政治参与,这里包括了上访、游行、示威、静坐等。与西方国家类似的活动相比,我国的非制度化政治参与者主要目的往往是通过引起上级政府(尤其是中央政府)的注意从而纠正地方政府的恶行,因而其与差序政府信任应该是一种正向的相关关系,而且从逻辑上推测应该是互为因果的。为此,这里提出研究假设二:民众的政治接触体验导致、强化了差序政府信任。具体地说,民众对于基层政府在公共服务上的不满,在基层民主活动参与上的匮乏以及非制度化的政治参与经历会导致、强化差序政府信任。

在政治社会文化方面。有学者指出,在中国东亚文化中盛行的孝道以及养儿防老的实践有助于形成一种“中国人心态”,这种心态是威权统治能够在中国出现并维持存在的主要原因(Solomon 1973)。具体地说,这种心态表现为三个方面:(1)重视个人社会责任,轻视个人自身利益;(2)家长式政治;(3)倾向于寻找道德上的贤人,忽视建立有效的政治机构(Tang 2005;Walder 1986)。史天健(Shi 2001)也发现中国传统文化中存在两个方面影响着人们对政府的态度:一种是基于父权思想的权力与权威取向。即中国传统文化将个人与国家之间的关系定义为一种“等级关系”,而不是一种“互惠(reciprocal)关系”。并且这种以“等级关系”作为根基的政治支持,并不以“政府必须很好地回应人们的诉求”为前提(Pye 1992)。虽然这一传统在建国后一度受到了新传统文化中平权观念的挑战,但其在文革结束后迅速得到了恢复。另一种影响来自传统文化中的非冲突取向。即当人们发现自己的利益与他人的利益发生冲突时,往往倾向于选择一种非对抗性(nonconfrontational)的解决方式,并且在必要的时候愿意牺牲个人利益来维护社会的整体和谐(Bond 1991)。建国后这一传统在集体主义的影响下得到了强化,具体如“舍小家,保大家”作为一种高尚的思想一直为当局所倡导。实际上,在权威取向方面,由于在普通人看来,中央政府和地方政府均属于权威,只是前者明显要高于后者。当人们对所有的权威都极端尊重时,此时不容易导致差序政府信任。当人们对权威出现怀疑甚至叛逆时,首先受到挑战的无疑更可能是地方政府,而此时人们对中央政府的权威仍可能保持较高的认同,这就容易产生差序政府信任。当然如果人们对各种权威均没有任何的敬意,也不容易导致差序政府信任。非冲突取向也有类似的机制,完全的非冲突取向会同时对地方和中央政府信任起到支撑作用。但是当这种取向受到外来文化的挑战时,首先损失的应该是地方政府信任,其次才是中央政府信任。由此,可提出研究假设三:传统文化中,适度的权威取向和非冲突取向会导致差序政府信任。具体地说,绝对的权威取向和非冲突取向同时支撑地方和中央政府信任;但处于消弭中又未完全消弭的权威和非冲突取向首先保证中央政府信任,其次才是地方政府信任,因而容易导致差序政府信任。

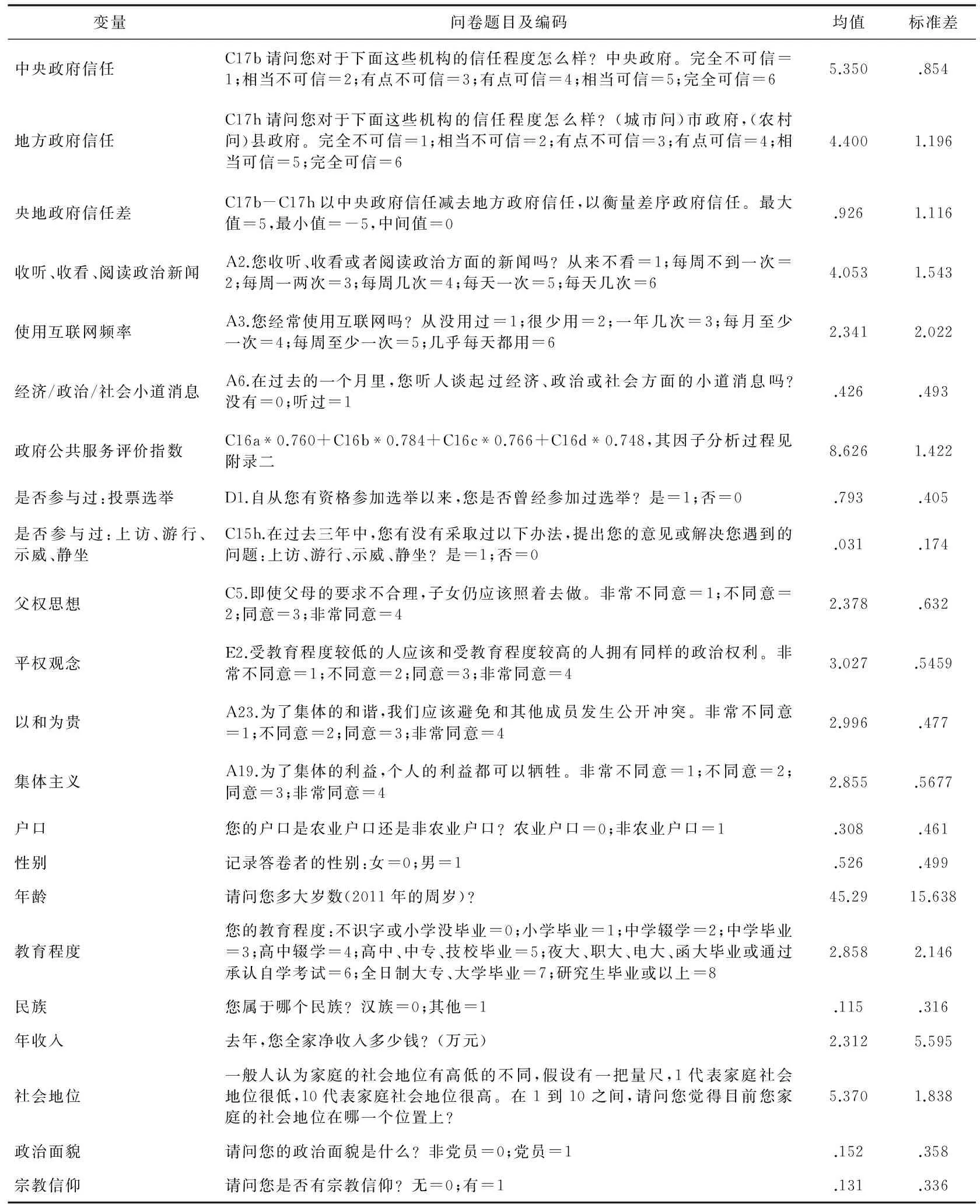

为了验证上述三个研究假设,这里分别以中央政府信任、地方政府信任以及央地政府信任差(度量政府信任的差序性)作为因变量,构建四个线性回归模型如表5所示。

表5 央地政府信任(差)影响因素回归分析

注:a.回归使用OLS回归模型,自变量缺失值以序列平均数替换;b.单元格内为非标准化回归系数(B),括号内为标准误(Standard Error),+p<.10.*p<.05.**p<.01.***p<.001,双尾检验;政府公共服务评价指数=C16a*0.760+C16b*0.784+C16c*0.766+C16d*0.748,其因子分析过程见附录二。

与研究假设相对应,表5所示各模型中的自变量被分为信息因素、政治接触因素、文化因素三类。在信息因素方面,回归结果显示:(1)传统媒体通过提升人们对中央政府的信任强化差序政府信任。表现在个体对传统媒体的接触频率每提升一个级别,其对中央政府的信任水平提升0.036,但是由于其对地方政府信任水平没有显著影响,因而相应的央地政府信任差就增加0.037。(2)新兴媒体通过削弱人们对中央政府的信任,弱化差序政府信任。表现在个体使用互联网的频率每提升一个级别,其对中央政府的信任水平就下降0.043,但是对于地方政府信任水平没有显著影响。从这一点上看,差序政府信任在农村地区较城市地区更为普遍的原因可能在于,当地的新兴媒体普及率更低。(3)虽然小道消息对于中央和地方政府信任均有显著的负面影响,但是其对后者的负面作用更为明显,因此会强化差序政府信任。表现在模型三中,听过小道消息者较之于未听过小道消息者,在央地政府信任差上要多0.087。至此研究假设一得到验证:我国半开放式的媒体环境导致、强化了差序政府信任。

政治接触方面,回归结果显示:(1)政府公共服务体验与中央和地方政府信任之间均呈正相关,但是与后者关系更为紧密。表现在政府公共服务评价指数对中央政府信任的回归系数为0.077,而对地方政府信任的回归系数为0.179,因而其对央地政府信任差的回归系数为-0.100。也就是说老百姓对于基层公共服务的正面评价会弱化差序政府信任,而负面评价可能会强化差序政府信任。(2)类似的情况也发生在基层民主参与和央地政府信任之间。基层民主参与能够显著地提升人们对地方政府的信任水平,但是对中央政府信任水平的提升较为有限,因而参与基层民主活动有助于弱化差序政府信任,表现在有参与基层民主选举经历者较无此类经历者的央地政府信任差要小0.109。故而可以说人们基层民主参与经历的匮乏,会强化差序政府信任。(3)包括上访、游行、示威、静坐等在内的非制度化政治参与对于政府信任的负向影响主要集中在地方层面,因此会强化差序政府信任。表现在有上述经历者较无上述经历者而言,其央地政府信任差要高出0.344。综上,研究假设二得到验证:民众对于基层政府在公共服务上的不满,在基层民主活动参与上的匮乏以及非制度化的政治参与经历会共同导致/强化差序政府信任。

文化因素方面,回归结果显示:(1)绝对的威权取向对地方政府信任有显著的托举作用,但令人疑惑的是其对中央政府信任没有显著影响(可能是被其他变量稀释了),因此绝对的威权取向反而会削弱差序政府信任,表现在受访者的权威取向每提升一个级别,央地政府信任差就降低-0.136。(2)与绝对权威取向相对应的平权观念,由于正向影响中央政府信任而对地方政府信任没有显著作用,因而会强化差序政府信任,表现在平权观念每提升一个级别,央地政府信任差就增加0.103。(3)以和为贵的非冲突取向对于政府信任的影响主要集中在中央层面,但是对央地政府信任差没有显著影响;(4)新传统文化中的集体主义同时显著影响中央和地方政府信任,而且影响强度较为接近因此不影响央地政府信任差。至此,研究假设三得到部分验证:在传统文化中适度的权威取向会导致差序政府信任;而非冲突取向虽然正面影响中央政府信任,但对地方政府信任没有显著作用,因此其对央地政府信任差没有显著影响。

余 论

文章通过对2002、2008、2011年亚洲民主调查的数据进行分析,初步回答了最初提出的三个问题:(1)差序政府信任是真实存在的。一方面它不仅仅存在于某一种或某几种特定的群体中,而且普遍存在于全国性样本中。另一方面,从跨度近10年的调查结果来看,差序政府信任不是一个时间点上的偶然现象,而是在一段相对较长的时间内持续存在的事实。(2)差序政府信任的存在具有广泛性。并且,差序信任不仅存在于中央政府信任与地方政府信任之间,还广泛地存在于其它分属两大类的政府机构之间,在某种程度上说,前者可以被看作是后者的具体实例。(3)包括信息因素、政治接触因素、文化因素在内的多种因素,共同导致了差序政府信任的产生与维持。如果将这些因素投射到具体个体身上,具有以下特征的人可能会倾向于持有差序政府信任:通过传统媒体渠道获取信息,对于互联网等新兴媒体接触有限,对基层政府公共服务评价较低,缺乏基层民主活动体验,有非制度化的政治参与经历,以及对权威适度而非绝对的尊重。

对于差序政府信任存在的政治意义,受到篇幅限制本文无法通过数据展开实证分析,但是从已有的理论和经验上推测应该包括以下两个方面:(1)作为一种政治心理,差序政府信任与威权政治体制是相互匹配的。一方面,对中央政府的信任和对地方政府的不信任,对上层政府的信任和对基层政府的不信任,使得民众不可能(甚至是不愿意)推动一种自下而上的政治变革,从而有助于现行政治体制的延续。另一方面,差序政府信任能够将个体在政治上的不满围堵在地方政府层面,保护政治系统核心部门和政治体制的合法性。这一点与西方民主国家通过政党轮替来缓解政治矛盾与冲突,进而维护政治体制合法性的实践明显不同。(2)在指导个体的政治行为上,差序政府信任有可能会鼓励“依法抗争”行为,因为对中央政府的信任和对地方政府的不信任,对上层政府的信任和对基层政府的不信任,可能会使人们低估上访等非制度化政治参与的风险,并高估其所能带来的收益(李连江,2012)。可以推测,当作为主流的差序政府信任逐步转变为无差序政府信任或反差序政府信任之后——本研究基于十年调查数据的分析结果和吕书鹏、朱正威(2015)对于区域政府信任差异的研究均显示,现实确实正在向这一方向发展——其上述对政治体制合法性以及公民政治参与的影响也即无法继续发挥。这样的话,一方面现行的政治体制将不得不做出一定程度地适应性改革,而目前作为非制度化政治参与主要形式的信访活动,也可能被其他形式的政治参与所取代,随之而来的是与信访活动所匹配的行政管理机制必须做出相应的调整。这也是本研究未来的拓展方向。

附录一 变量操作化

附录二 政府公共服务评价因子分析

注:Kaiser-Meyer-Olkin值=.767;Bartlett 球形度检验sig.=.001;特征值=2.337/4.000,解释变异=58.425%;提取法为主成分分析;未旋转。

①访谈时间为2011年8月,地点为河南省XX县,受访村民大门春联为:上联“上正中歪下胡来”,下联“勤穷懒富官发财”,横批“如此世道”。

1.管玥:《政治信任的层级差异及其解释:一项基于大学生群体的研究》,《公共行政评论》2012年第2期。

2.胡荣:《农民上访与政治信任的流失》,《社会学研究》2007年第3期。

3.李连江:《差序政府信任》,《二十一世纪》2012年第131期。

4.刘晖:《政府绩效对合法性水平层级差异的作用机制——中央政府与地方政府的比较》,《北京航空航天大学学报》(社会科学版)2007年第1期。

5.吕书鹏、肖唐镖:《政府绩效评价层级差异与差序政府信任——基于2011 年全国调查数据的实证研究》,《北京行政学院学报》2015年第1期。

6.吕书鹏、朱正威:《政府信任区域差异研究——基于对China Survey 2008数据的双层线性回归分析》,《公共行政评论》2015年第2期。

7.肖唐镖:《当代中国政治改革与发展的体制资源——对地方官员的一项初步分析》,《国家行政学院学报》2005年第4期。

8.肖唐镖、王欣:《中国农民政治信任的变迁:对五省份60个村的跟踪研究(1999-2008)》,《管理世界》2010年第9期。

9.谢秋山、许源源:《“央强地弱”政治信任结构与抗争性利益表达方式——基于城乡二元分割结构的定量分析》,《公共管理学报》2012年第4期。

10.叶敏、彭妍:《“央强地弱”政治信任结构的解析——关于央地关系一个新的阐释框架》,《甘肃行政学院学报》2010年第3期。

11.于建嵘:《抗争性政治:中国政治社会学基本问题》,人民出版社,2010年。

12.张厚安、蒙桂兰:《完善村民委员会的民主选举制度推进农村政治稳定与发展——湖北省广水市村民委员会换届选举调查》,《社会主义研究》1993年第4期。

13.Bernstein, T. P., & Lü, X., Taxation without representation: peasants, the Central and the local states in reform China.ChinaQuarterly, 2000,163, 742-763.

14.Bok, D.,TheStateofNation. Cambridge, Mass.: Harvard University Press,1996.

15.Bond, M. H.,BeyondtheChineseFace:InsightsfromPsychology. Hong Kong: Oxford University Press,1991.

16.Chen, J.,PopularPoliticalSupportinUrbanChina. Woodrow Wilson Center Press,2004.

17.Citrin, J., Comment: The Political Relevance of Trust in Government.AmericanPoliticalScienceReview, 1974,68(3), 973-988.

18.Easton, D.,ASystemsAnalysisofPoliticalLife. New York: Wiley,1965.

19.Fair, R. C.,TestingMacroeconometricModels. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.,1994

20.Guo, X., Land Expropriation and Rural Conflicts in China.ChinaQuarterly, 2001,166, 422-439.

21.Hetherington, M. J., The Political Relevance of Political Trust.AmericanPoliticalScienceReview, 1998,92(4), 791-808.

22.Li, L., Political Trust in Rural China.ModernChina, 2004,30(2), 228-258.

23.Li, L., & O’Brien, K. J., Villagers and Popular Resistance in Contemporary China.ModernChina, 1996,22(1), 28-61.

24.Lipset, S. M., & Schneider, W. G., The Decline of Confidence in American Institutions.PoliticalScienceQuarterly, 1983,98(3), 379-402.

25.Manion, M., Democracy, Community, Trust: The Impact of Elections in Rural China.ComparativePoliticalStudies, 2006,39(3), 301-324.

26.Miller, A. H., Political Issues and Trust in Government, 1964-70.AmericanPoliticalScienceReview, 1974,68(3), 951-972.

27.Miller, A. H., Goldenberg, E., & Erbring, L., Type-set Politics: Impact of Newspapers on Public Confidence.AmericanPoliticalScienceReview, 1979,73(1), 67-84.

28.Moy, P., & Scheufele, D., Media Effects on Political and Social trust.JournalismandMassCommunicationQuarterly, 2000,77(4), 744-759.

29.Nye, J. S. Jr., Introduction: The Decline of Confidence in Government. In J. S. Nye, Jr., P. D. Zelikow, & D. C. King (Eds.),WhyPeopleDon’tTrustGovernment(pp.1-18). Cambridge, MA: Harvard University Press,1997.

30.Nye, J. S. Jr., & Zelikow, P. D., Conclusion: Reflections, Conjectures, and Puzzles. In J. S. Nye, Jr., P. D. Zelikow, & D. C. King (Eds.),WhyPeopleDon’tTrustGovernment(pp.253-282). Cambridge, MA: Harvard University Press,1997.

31.O’Brien, K. J., Rightful Resistance.WorldPolitics, 1996,45(1), 31-55.

32.O’Brien, K. J., & Li, L., Selective Policy Implementation in Rural China.ComparativePolitics, 1999,31(2), 167-186.

33.Orren, G., Fall from grace: The Public’s Loss of Faith in Government. In J. S. Nye, Jr., P. D. Zelikow, & D. C. King (Eds.),WhyPeopleDon’tTrustGovernment(pp.77-108). Cambridge, MA: Harvard University Press,1997.

34.Putnam, R. D.,BowlingAlone. New York: Simon & Schuster,2000.

35.Pye, L. W.,TheSpiritofChinesePolitics. Cambridge, Mass.: Harvard University Press,1992.

36.Rosenstone, S.,ForecastingPresidentialElections. New Haven, Conn.: Yale University Press,1983.

37.Shi, T., Cultural Values and Political Trust: A Comparison of the People’s Republic of China and Taiwan.ComparativePolitics, 2001,33(4), 401-419.

38.Solomon, R., From Commitment to Cant: The Evolving Functions of Ideology in the Revolutionary Process. In C. Johnson (Ed.),IdeologyandPoliticsintheContemporaryPress. Seattle: University of Washington Press,1973.

39.Tang, W.,PublicOpinionandPoliticalChangeinChina. Stanford, California: Stanford University Press,2005.

40.Walder, A. G.,CommunistNeo-Traditionalism:WorkandAuthorityinChineseIndustry. Berkeley and Los Angeles: University of California Press,1986.

41.Walker, K. L., Gangster Capitalism and Peasant Protest in China: The Last Twenty Years.JournalofPeasantStudies, 2006,33(1), 1-33.

〔责任编辑:成 婧〕

*本文系中国博士后科学基金面上资助项目“差序政府信任:现状、成因及影响”(项目号:2014M561610)、国家社科基金青年项目“中国公民的政制支持研究”(项目号:15CZZ010)和南京大学公共事务与地方治理研究中心资助项目“中国政治文化与政治行为研究”的阶段性成果。

吕书鹏,香港中文大学哲学博士(政治与行政学方向),南京大学公共事务与地方治理研究中心、政府管理学院博士后。南京,210023

——概念跨学科移用现象的分析与反思