不同推拿手法治疗小儿肌性斜颈100例临床观察

孙安达,张晓磊,方 芳,张 燕

(1.安徽中医药大学第一附属医院小儿推拿科,安徽合肥230031;2.安徽中医药大学中西医结合医院,安徽合肥230031)

不同推拿手法治疗小儿肌性斜颈100例临床观察

孙安达1,张晓磊1,方 芳1,张 燕2

(1.安徽中医药大学第一附属医院小儿推拿科,安徽合肥230031;2.安徽中医药大学中西医结合医院,安徽合肥230031)

目的探讨不同推拿手法治疗先天性肌性斜颈疗效。方法选择2011年6月至2014年6月在安徽省中医药大学第一附属医院小儿推拿科接受手法治疗先天性肌性斜颈患儿100例,随机分为优化组(55例)与传统组(45例),分别采用优化推拿治疗及传统推拿治疗。观察两组患儿治疗前后症状、体征改变、患侧胸锁乳突肌彩色多普勒超声影像变化。结果两组患儿治疗后患侧胸锁乳突肌的包块直径比较,差异有统计学意义(P<0.01)。优化组总有效率为96.4%(53/55),高于传统组的77.8%(34/45),差异有统计学意义(P<0.01)。小于3个月患儿的痊愈率[93.3%(28/30)]、好转率[6.7%(2/30)]均高于其他两组年龄段[3~6个月:90.0%(27/30)、10.0%(3/30),>6个月:77.5%(31/40)、12.5%(4/40)],差异均有统计学意义(P<0.05)。结论优化推拿治疗小儿肌性斜颈较传统推拿疗效更好,为规范推拿治疗小儿肌性斜颈临床路径提供依据,有利于优化推拿的推广与应用。

辩证分型;斜颈;儿童;先天性肌性斜颈;推拿

先天性斜颈是小儿矫形外科的常见病和多发病[1],是继髋关节脱位、马蹄足之外的第三大儿童骨骼肌肉系统先天性畸形疾病[2]。患儿多在出生后1周至1个月一侧胸锁乳突肌出现肿块,2~6个月或数月后肿块可消失,但患侧胸锁乳突肌纤维化加重而发生挛缩,出现斜颈,并随着年龄增长而加重,致面部和头颅畸形。其在婴幼儿中发病率为0.4%~1.9%。推拿治疗小儿肌性斜颈虽有一定的疗效,但目前临床上推拿手法繁多,缺乏规范化和客观评价依据,不利推广及普及。安徽中医药大学第一附属医院推拿科自2011年6月至2014年6月共收治先天性肌性斜颈患儿100例,分别采用优化推拿与传统推拿对照治疗,比较两组患儿治疗前后的临床表现和彩色多普勒超声波影像包块直径变化,为规范推拿治疗小儿肌性斜颈临床路径提供依据。

1 资料与方法

1.1 资料

1.1.1 一般资料 将本组100例患儿根据治疗方式不同随机分为优化组(55例)和传统组(45例)。两组患儿一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),见表1。

1.1.2 诊断标准 参照全国统编教材《推拿学》[3]及《常见疾病诊疗常规》[4]中小儿肌性斜颈的诊断标准结合临床自拟。(1)主症∶①头颈向一侧倾斜,面部向健侧旋转;②患侧胸锁乳突肌紧张,或出现挛缩、增粗、变硬等变化;③患侧胸锁乳突肌可触及包块;④患侧胸锁乳突肌未触及包块;⑤头部向患侧旋转及向健侧侧弯受限。(2)次症∶患儿头面及脊柱可出现适应性结构改变。如出现两侧颜面大小及眼裂大小不对称,枕部健侧半面较患侧半面更为扁平,上胸段有发生代偿性侧弯。(3)体征∶①0~6个月的患儿检查双侧被动转动幅度差距大于10°;②7个月至1周以上患儿头颈竖立时,头持续倾向大于10°,面部持续指向一侧大于10°,或面部左右转动幅度差大于10°;③上述症状持续存在时间超过1个月不能自动回位。(4)彩色多普勒超声检查∶患侧胸锁乳突肌增粗、增厚或可探及肌性包块,肌纹理增粗、紊乱。

1.1.3 纳入及排除标准 纳入标准∶(1)年龄1周岁以下;(2)至少具备主症症状及体征诊断标准中①+②或①+③;(3)符合上述彩色多普勒超声检查诊断标准。排除标准∶(1)颈椎先天疾患、炎症或其他眼性疾病引起的斜颈;(2)中途主动退出或失诊。

1.2 治疗方法

1.2.1 优化组 优化组根据国家中医药管理局医政司《22个专业95个病种中医诊疗方案》[5]制定治疗小儿推拿方案。根据症型分别采取相应的治疗法则与推拿方法,具体如下。

1.2.1.1 肿块型治疗法则 消肿、软坚、消散,纠正畸形;手法分别为点摩法、按揉推法、弹拨法、提捏拿法、牵拉法,要求着实有力。(1)患儿及医生体位∶患儿取仰卧位,医生坐于患儿头顶侧,使患儿头面部转向健侧,充分暴露患侧胸锁乳突肌。(2)点摩法∶医生先用中指指腹点患侧翳风、缺盆、扶突穴,再用食、中、无名指指腹并拢在患侧颜面及颈部做顺时针方向摩动,以肿块处为操作重点,时间5~8 min。(3)按揉推法∶应用拇指指腹按揉患侧胸锁乳突肌、斜方肌上1/3部分及颈后肌群,同时按揉风府、大椎、耳后高骨、肩井及风池穴,以肿块处为操作重点,时间5~8min,拇指或食指直推胸锁乳突肌1 min,双拇指分推胸锁乳突肌5~8次。(4)弹拨法∶医生用食、中二指固定肿块一侧,然后用拇指对肿块反复进行弹拨5~8次。(5)提捏拿法∶应用拇、食、中指3指捏拿肿块,提拿腋下和肩井3~5次。(6)牵拉法∶一手扶患儿头后枕部,另一手扶其下颌部,双手配合使患儿头部转向患侧至最大范围;再一手扶患儿头后枕部,另一手按压其患侧肩部,双手同时反方向用力,使患儿头部健侧牵拉至最大范围 (不宜超过患儿的生理范围45°)6~8次。(7)最后医生用拇指按揉法(或擦法)放松胸锁乳突肌和患侧颈肩部肌群,结束治疗。(8)注意两侧颈部不能同时按压。每次治疗20~30 min,每天治疗1次,10次为1个疗程。

1.2.1.2 非肿块型治疗法则 舒筋活血、理顺患肌;手法分别为∶点摩法、按揉推法、提捏拿法、牵拉法。手法要求轻柔和缓,操作时间20~25 min。患儿治疗体位、治疗时间与肿块型治疗相同。治疗手法不应用弹拨法,其余手法与肿块型相同。但点摩按揉患侧颜面及颈肩后部肌群的时间共为12~15min,捏拿胸锁乳突肌时间为4~5min,头颈部牵拉每种方法要连续操作6~8次,最后应用按揉法(或擦法)放松胸锁乳突肌和患侧颈肩部肌群4~5 min。每次治疗15 min。每天治疗1次,10次为1个疗程。

1.2.2 传统组 传统组采取常规推拿,根据国家高等医药院校教材《推拿学》[6]制订方案。患儿取仰卧位;手法分别为揉法、拿捏法、牵拉法、旋转法,具体如下。(1)揉法∶医生用食、中、环指3指揉患侧胸锁乳突肌,重点在肿块、条索状处操作,时间5 min。(2)拿捏法∶医生用拇指指腹捏拿患侧胸锁乳突肌,配合弹拨法往返操作,时间5 min。(3)牵拉法∶医生一手扶住患侧肩部,另一手扶住患儿头顶,使患儿头部渐渐向健侧肩部倾斜牵拉,幅度由小渐大,操作10~20次。(4)旋转法∶嘱家长固定患儿双肩,医生托住患者头向患侧肩部旋转10~20次。

治疗时间每次15 min。每天治疗1次,10次为1个疗程。

1.2.3 观察标准 使用Siemens S 2000彩色多普勒超声诊断仪,9L4探头频率8~12 MHz。患儿取仰卧位,头偏向一侧,探头直接在颈部外侧行纵、横检查,检查两侧胸锁乳突肌(SCM)。二维超声观察,胸锁乳突肌SCM的厚度,是否有异常回声及肌肉病理变化情况,彩色多普勒超声观察病变区有无血流信号。所有患儿均在治疗前和治疗后测量并记录患侧肿块(包块)直径。

1.2.4 疗效标准 参照《上海市中医病症诊疗常规》(2003第2版)[7]制定。治愈∶超声提示患侧胸锁乳突肌硬结消失,两侧胸锁乳突肌对称,患儿头颈可自由向两侧旋转,运动幅度正常,并可长时间保持于中立位,畸形消失。好转∶超声提示患侧胸锁乳突肌硬结软化,挛缩减轻,较健侧增粗1 cm,患儿头颈可自由向两侧旋转,运动幅度基本正常,能保持于中立位,但习惯处于轻度斜颈位(<10°),或斜颈较治疗前明显改善者(≥15°)。无效∶超声提示包块无改变,患儿头颈不能保持中立位,或近期效果尚可,远期效果不佳。

1.3 统计学处理 应用SPSS19.0统计软件进行数据分析,计量资料以±s表示,采用t检验;计数资料以率或构成比表示,采用χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 两组患儿治疗前后肿块(包块)直径比较 两组患儿治疗后肿块(包块)直径较治疗前缩短,差异均有统计学意义(P<0.01);治疗后,两组患儿肿块(包块)直径比较,差异有统计学意义(P<0.01)。见表2。

表2 两组患儿治疗前后肿块(包块)直径比较(±s,cm)

表2 两组患儿治疗前后肿块(包块)直径比较(±s,cm)

注∶与对照组比较,aP<0.01。

组别优化组传统组n 55 45治疗前 治疗后11.67±0.24a11.82±0.26 7.40±0.22 8.93±0.35

2.2 两组患儿临床疗效比较 100例患儿中,超声诊断斜颈患儿100例,诊断率为100%,患儿超声临床表现为患侧斜颈均有局限性增厚。治疗前、后彩色多普勒超声显示,两组患儿包块大小变化明显,优化组总有效率明显高于传统组,差异有统计学意义(P<0.01),见表3。彩色多普勒超声有利于对斜颈诊断、鉴别诊断、治疗转归和预后做出较为客观的评价。

表3 两组患儿临床疗效比较[n(%)]

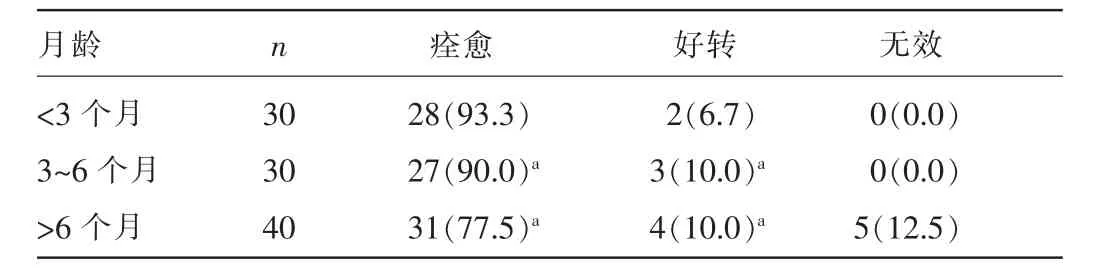

2.3 各年龄段患儿疗效比较 小于3个月患儿的痊愈率、好转率均高于其他两组年龄段,差异有统计学意义(P<0.05),见表4。

表4 各年龄段患儿疗效比较[n(%)]

3 讨 论

斜颈的病因病机∶中医认为小儿肌性斜颈属“筋缩”范畴,多因气滞血瘀,筋脉痹阻所致。现代医学对其发病的原因及机制有许多说法∶(1)刘明军等[8]认为,斜颈发病大致与5个因素有关,即①与产伤有关,如分娩时胸锁乳突肌因产道或产钳挤压受伤出血,血肿机化形成挛缩。②与胎位有关,胎儿在子宫内头部常向一侧偏斜,局部血运受阻,或因为静脉阻塞,局部淤血等使胸锁乳突肌缺血,坏死,导致局部纤维化。③与遗传有关,调查发现约1/5的患儿有家族史,该病可能存在一定的遗传倾向。④与婴儿睡卧姿势有关,婴儿在出生后,长时间斜偏一侧睡卧,导致两侧胸锁乳突肌发育不全。⑤与孕妇习惯有关,孕妇在怀孕期间喜坐位,导致胎儿头偏向一侧。(2)范美丽等[9]认为,父母年龄、孕期发热、用药、病毒感染等因素是先天性肌性斜颈发病的高危因素。(3)作者认为,斜颈的发病因素包括以下6个方面∶①产伤可导致肌肉撕裂,引起血肿,进而发生纤维性挛缩。②临产时,肌肉某段动脉受阻,或静脉回流受阻,致使肌肉缺血性改变。③胎儿在宫内喜头偏一侧,致血液循环受阻。④可能与胎儿母体孕育过程中羊水过少,胎位不正,脐带绕颈有关。⑤母亲妊娠3个月内感染病毒也是导致斜颈发病的高危因素。其作用机制∶按揉法放松肌肉,促进局部血液循环;点压摩翳风、缺盆、扶突等穴位,加强局部血液循环;弹拨法具有牵拉紧张痉挛的肌腱(肌束),缓解挛缩的肌肉组织,松解粘连的作用;拿捏法增进患处的血液循环和淋巴回流,加速淤血的吸收,利于损伤组织修复;被动牵拉法有效拉长肌纤维,剥离粘连组织,改善和恢复颈部活动功能。诸法合用可使斜颈治愈。本研究结果显示,两组均有效,但优化组明显高于传统组,且年龄越小,疗效越显著,提示推拿可作为首选治疗方法。斜颈早期得不到治疗,随着年龄增长,会加重病情,导致患侧颜面减小,两侧颜面不对称,头颅改变,健侧较患侧扁平,则颈部其他肌肉将会受到影响,相继发生相应挛缩,肌肉挛缩并永久纤维化。严重患儿将发生结构和形态改变,导致颈椎、胸椎代偿性侧弯。因此,早发现、早治疗,可缩短治疗时间,疗效显著。马坚等[10]、张利群等[11]、丁玉鑫等[12]研究结果显示推拿治疗小儿斜颈疗效显著。本研究为规范推拿治疗小儿肌性斜颈临床路径提供依据,有利于优化推拿的推广与应用,为更多的患儿享受绿色医学,为小儿推拿发展做出应有的贡献。

[1]王小军,王英,邵湘宁.推拿治疗小儿肌性斜颈体会[J].按摩与康复医学,2014,5(3)∶50-51.

[2]方淡思,许丽.揉捏牵转法治疗小儿先天性肌性斜颈的优化应用[J].中华中医药学刊,2013,31(3)∶589-590.

[3]罗才贵.推拿学[M].上海∶上海科学技术出版社,2008∶234-235.

[4]安徽中医药大学第一附属医院.常见疾病诊疗规范[M].合肥∶安徽中医药大学第一附属医院,2009∶376-377.

[5]国家中医药管理局医政司.22个专业95个病种中医诊疗方案[M]. 2版.北京∶中国中医药出版社,2012∶488-489.

[6]俞大方.推拿学[M].上海∶上海科学技术出版社,1985∶225.

[7]上海市卫生局.上海市中医病症诊疗常规[M].2版.上海∶上海中医药大学出版社,2003∶410-411.

[8]刘明军,王金贵.小儿推拿学[M].9版.北京∶中国中医药出版社,2012∶7.

[9]范美丽,彭振居,邹炜,等.小儿先天性肌性斜颈发病的相关因素[J].中国妇幼保健,2008,23(30)∶4729-4280.

[10]马坚,李涛,郑宝,等.手法治疗小儿肌性斜颈63例疗效观察[J].新中医,2013,45(1)∶122-123.

[11]张利群.推拿手法治疗小儿肌性斜颈50例[J].浙江中医杂志,2012,47(11)∶849

[12]丁玉鑫,赛武烈·艾买,王军,等.推拿治疗小儿肌性斜颈42例疗效分析[J].中国伤残医学,2014,22(18)∶41-42.

10.3969/j.issn.1009-5519.2015.13.022

:B

:1009-5519(2015)13-1988-03

∶2015-02-03)

∶安徽省卫生厅基金项目(2012zy09)。

∶孙安达(1957-),女,辽宁沈阳人,副主任医师,主要从事小儿推拿工作;E-mail∶602139523@qq.com。