靳三针结合功能性电刺激治疗脑卒中后肩关节半脱位的疗效观察*

吴孝军,王 丹,叶 涛,朱路文

(1.黑龙江中医药大学,黑龙江 哈尔滨150040;2.齐齐哈尔市中医医院,黑龙江 齐齐哈尔161000;3.黑龙江中医药大学附属第二医院,黑龙江 哈尔滨150001)

肩关节半脱位(glenohumeral joint subluxation)是脑卒中后偏瘫患者的常见并发症之一,可导致肩痛、水肿的发生,也是诱发肩-手综合征(RSD)等并发症的关键因素,对偏瘫患者上肢功能恢复造成严重影响。本研究通过对脑卒中后肩关节半脱位的患者采用靳三针结合功能性电刺激(FES)疗法,选择性刺激患侧冈上肌中部、三角肌中部以及针刺靳三针穴位,与常规针刺治疗组比较分析,观察肩关节半脱位的恢复情况。

1 临床资料

于2014 年2 月~2015 年3 月收住在黑龙江中医药大学附属二院的脑卒中患者中,选取符合要求的患者48 例,选取患者的标准参照第四届全国脑血管疾病大会制定的诊断标准进行[1],按照患者来院就诊的时间顺序随机分成治疗组和对照组,每组各24 例,其中治疗组采用靳三针结合功能性电刺激疗法治疗,对照组采用常规针刺进行治疗。经影像学确诊,出现肩关节半脱位时间3 ~60 天。在48 例患者中,男性30 例,女18 例,年龄在30 ~79 岁之间。两组发病时间、发病年龄以及病情严重程度等构成因素比较,差异无统计学意义(P >0.05),具有可比较性。

2 研究方法

2.1 治疗方法

治疗组采用功能性电刺激选择性刺激偏瘫患者患侧肩关节周围肌肉。使用设备为Auto Move AM 800神经网络重建仪(基本参数:输出频率为10 ~100;输出电流为0 ~60 mA;刺激间隙时间为2 ~50 s;刺激持续时间为2 ~20 s),脉冲电流为方波或其他波形均可,波宽0.1 ~1 ms,电刺激选取最佳频率为30 Hz,间隙时间为2 s,一片功能电极贴于三角肌中部的肌肉组织上,另一片功能电极贴于冈上肌中部的肌肉组织上,非功能电极则贴于这组功能电极之间。强度以患者耐受且不导致疲劳为宜,时间为20 min。功能性电刺激对患者进行治疗时,患者需要主动参与,需要康复治疗师进行指导,患者跟随电流刺激使患侧肩关节尽量上提达到最大角度,并要求动作尽量达到缓慢且匀速,当功能性电刺激进入间歇期时,治疗师应嘱患者肌肉停止收缩并放松肩部,然后不断重复上述运动过程。每天治疗1 次,每周6 次,4 周为1 个疗程。

治疗组在上述基础上结合靳三针疗法进行治疗,取穴为靳三针中的肩三针,肩Ⅰ针就是肩髃穴,在肩部的三角肌上,手臂外展或向前平伸时,为肩峰下方的凹陷处,肩Ⅱ针、肩Ⅲ针在肩Ⅰ针的前后方向各旁开约2寸处,三穴均位于肩关节内、外、上方。操作方法:取华佗牌0.3 mm×(25 ~50)mm 不锈钢材质一次性针灸针(苏州华佗医疗仪器厂生产),使用75%的酒精对皮肤进行常规消毒后进行针刺,采用单手快速进针法进针,针尖与穴位成90°,进针深度在0.5 ~1.5 寸,以补法为主,得气后留针,每次留针40 min。疗程:每日治疗1 次,每周6 次,共治疗4 周结束。

对照组单纯采用针刺天宗、肩井、肩前、肩俞、曲池、合谷的常规针刺方法。操作以上穴位采用直刺0.5 ~1.5 寸,提插捻转以补法为主,得气后留针40 min。疗程:每日治疗1 次,每周6 次,共治疗4 周。

除此之外,治疗组和对照组患者均进行常规临床治疗和康复治疗,其中康复治疗项目包括良肢位摆放、床上翻身训练、翻身坐起训练、坐位平衡训练、站立位平衡训练和步行矫正训练等,每周治疗6 次,每次40 min,持续训练4 周。

2.2 疗效评价标准

两组患者均在治疗后4 周进行具体的疗效评价。采用X 线摄片检查法观察肩关节半脱位的程度,指定同一位专业医师用双盲法对全部患者进行拍片和读片。患者取直立坐位,上肢自然放松下垂置于体旁,摄肩关节正位片,随后测定X 线片上患侧肩峰表面前外侧点跟肱骨头中心点的间距(acromio humeral interval,AHI)[2]。疗效评价标准参照《中国康复医学诊疗规范》[3],显效:症状基本消失,患侧肩正位X 线片显示肩峰与肱骨头之间距离<14 mm,肩峰下触及不到凹陷;有效:症状有所减轻,患侧肩正位X 线片显示肩峰与肱骨头之间距离缩小,但是仍然>14 mm,触及肩峰下凹陷有所减小;无效:症状无减轻,且肩峰下凹陷无变化,患侧肩关节正位X 线片显示肩峰与肱骨头之间距离也无改变。再评定患侧三角肌中群肌肉力量以及患侧肩关节被动活动度(PROM)作为疗效评价指标。其中,患侧三角肌中群肌力使用美国医学研究委员会制定的肌力分级法(MRC)进行评定,PROM 为患者在无痛范围内所能达到的最大被动肩关节活动度。

2.3 统计学方法

本实验数据采用SPSS13.0 进行统计分析处理,计数资料采用χ2检验,计量资料使用均数±标准差来表示,组间比较使用t 检验。

3 结果

治疗组与对照组患者的治疗效果具有显著性差异。两组治疗方法总有效率相比较,具有明显的统计学意义(P <0.05)。见表1。

表1 两组治疗方法临床疗效比较 例(%)

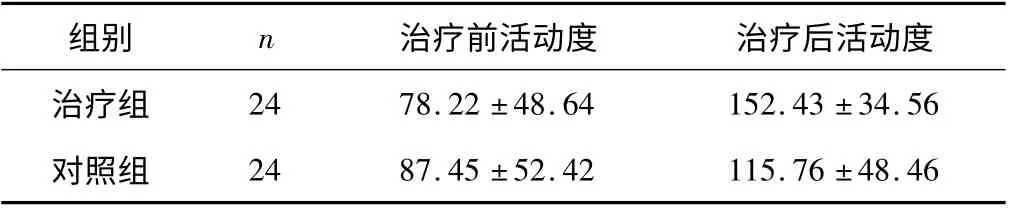

在改善关节外展的被动活动度方面,两组肩关节半脱位患者接受治疗前后肩关节外展被动关节活动度评定相比较,具有显著性差异(P <0.05)。见表2。

表2 两组患者治疗前后肩关节外展被动活动度(PROM)比较

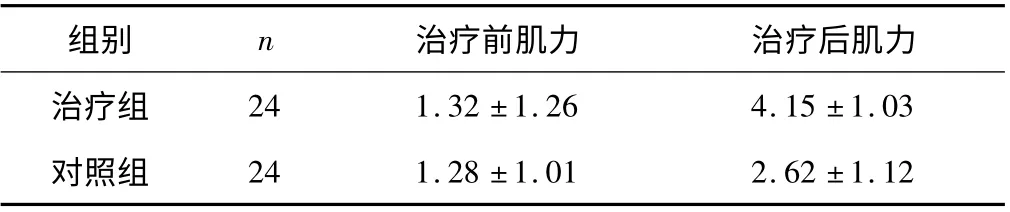

在增加肩部肌肉力量方面,两组肩关节半脱位患者治疗前后三角肌中部肌力评定相比较,治疗组与对照组比较具有显著性差异(P <0.05)。见表3。

表3 两组患者治疗前后三角肌中群肌力(MRC)评分比较

4 讨论

肩关节半脱位又称不整齐肩,是指肱骨头下滑脱离关节盂,肱骨头与肩峰间产生明显的凹陷,常见于脑卒中的早期[4],其主要病因包括:①保持肱盂关节正常对应位置的主要肌肉是三角肌中后部和冈上肌,但脑卒中患者处在软瘫期时三角肌和冈上肌的张力明显低下;②患者进行坐位和站位训练时受到患侧上肢重力的影响;③发病早期时护理不当导致患侧上肢被牵拉;④不规范的运动训练等原因使肩关节的关节囊变的松弛,这样一来肱盂关节的位置将发生异常变化。综合分析以上因素可发现三角肌和冈上肌张力低下是最为主要的病因。肩关节发生半脱位以后,必须及时进行矫正训练,否则会引发肩关节疼痛、关节活动度降低、肩关节周围肌肉的废用性萎缩以及韧带的挛缩,严重影响患侧肢体运动功能的恢复。

功能性电刺激(FES)以低频脉冲电流作用于功能障碍的器官或肢体,通过其产生的即时效应有效的代替已经丧失的部分功能,同时对高级神经中枢产生有效刺激,促进受损功能重建[5]。FES 能够有效激活肌肉的神经纤维结构,明显增加被刺激肌肉的张力[6]。研究表明,正确的运动模式输入可以加快肌张力的恢复,具有改善协调功能的作用[7]。FES 治疗脑卒中后肩关节半脱位核心点在于恢复肩关节原有的“锁定机制”,从而维持关节囊的稳定机制。这样把治疗的侧重点放在促进三角肌和冈上肌的肌张力恢复上,研究表明上肢本体感觉的强化及感觉信息的有效输入,可以激活神经通路和突触结构从而诱导神经肌肉产生活动。低频电刺激诱导的肌肉收缩为半主动运动,可以明显加快肌张力的修复,同时在刺激肌肉收缩时引起关节运动,产生运动觉、位置觉、本体觉等深感觉;在刺激皮肤时产生轻触觉、痛觉等浅感觉,降低了患者对偏瘫侧肢体的忽略现象。

脑卒中后肩关节半脱位属于中医“痹症”的范畴,是由于中风后机体气血亏虚、阴阳俱衰所致。加之病程长久,卧床不起,血瘀脉道,风痰阻络,不通则痛,因而出现患侧肩、肘、腕等关节的疼痛不适、活动不利等病症,治疗上可以应用常规针灸、针刺特定穴、电针、推拿、中药等方法进行治疗[8-12]。

肩三针是岭南著名针灸学家靳瑞教授在传统取穴的基础上改进的3 个穴位,研究表明对于肩部的疾病,靳三针之肩三针治疗效果明显高于传统取穴方法[13],除此之外靳三针之肩三针取穴的方法也比传统肩三针更加方便,临床可操作性强。靳三针治疗可以明显促进肩部气血循环,改善患侧肌肉组织营养,减轻炎性水肿,缓解肩部疼痛,最为重要的是可以提高肌肉兴奋性,防止肌肉萎缩,对肩关节半脱位预防和治疗意义重大。

针对肩关节半脱位的临床症状,发挥靳三针和功能性电刺激疗法的各自优点,将现代物理学的方法与中国传统医学的针灸相结合,综合解决临床患者肩关节半脱位的症状与肩痛等问题。研究结果表明,靳三针结合功能性电刺激对脑卒中后肩关节半脱位治疗效果显著,增强肩部肌肉力量和肩关节活动度,可以有效增加肩关节复位率,提高上肢的运动功能。此种方法促进脑卒中后肩关节半脱位患者患侧肢体运动功能的康复,提高患者病后生活质量,具有非常重要的治疗意义及推广价值。

[1] 全国第四届脑血管病学术会议.各类脑血管病诊断要点[J].中华神经科杂志,1996,29(6):379

[2] 孙启良,谢欲晓,张竹青.偏瘫患者与肩关节半脱位[J].中国康复医学,1995,10(2):55-57

[3] 中华人民共和国卫生部医政司. 中国康复医学诊疗规范[M]. 北京:华夏出版社,1999:8

[4] 缪鸿石,朱镛连.脑卒中的康复评定和治疗[M]. 北京:华夏出版社,1996:2361

[5] 王金田,王德江,杨善芸.临床实用理疗学[M].沈阳:辽宁科学技术出版社,1995:53-54

[6] 蓝宁,肖志雄,聂开宝,等. 功能性电刺激的原理、设计与应用(一)[J].中国康复理论与实践,1997,3(4):151-154

[7] 陆瑾,张丽霞,刘孔江,等. 电针结合康复手法治疗中风后肩关节半脱位临床观察[J].中国针灸,2010,30(1):31

[8] 杨年煜,王勇丽.针刺对中风早期肩关节半脱位的疗效观察[J].河南中医,2011,31(8):925

[9] 曲红伟,王威岩,何显峰.针刺五输穴结合康复手法对脑卒中后肩关节半脱位的疗效观察[J].中国中医药科技,2011,18(1):12

[10] 王东岩,姚辉.电针结合中频预防偏瘫患者肩关节半脱位[J]. 中医临床研究,2013,5(5):59-60

[11] 赵英子,何丹,穆青,等. 推拿手法在肩关节半脱位综合康复治疗中应用效果的临床观察[J]. 航空航天医学杂志,2013,24(6):650-651

[12] 石青,余尚贞.中药封包治疗中风后肩关节半脱位136 例[J]. 光明中医,2010,25(10):1816-1817

[13] 张雷,姚正业.“靳氏肩三针”与“传统肩三针”临床疗效比较后的体会[J].针灸临床杂志,1998,14(1):1-2