农业转移人口市民化社会成本分担的博弈研究

蔡瑞林,陈万明,张丽丽,2

(1.南京航空航天大学 经济与管理学院,江苏 南京210016;2. 南京工业大学 理学院,江苏 南京210003)

新型城镇化是我国社会转型和经济发展的重大战略任务,建设以人为核心的新型城镇化,不仅在于城镇化的速度,更在于切实提高城镇化的质量。但农业转移人口市民化仍然面临长期存在的城乡二元结构的制度桎梏,而且面临两大难题:一是如何分担农业转移人口市民化产生的社会成本;二是如何重构城镇化进程中多方利益关系。近年来,农业转移人口市民化的社会成本分担引起了众多学者的关注,且得出了大致相似的结论:即形成政府主导,企业为辅、农民参与的多主体成本分担机制[1]。但是,农用地非农化过程中出现土地增值收益及由此产生的分配问题,地方政府是土地城镇化的受益者和推动者,必然存在农业转移人口主动市民化和被动市民化的区别;更进一步,由于地方政府和中央政府之间还存在事权和财权的匹配纷争,在农业转移人口市民化的增值收益分配和公共成本分担方面也会存在分歧。

一、现有文献回顾

农业转移人口市民化的成本,是农业转移人口到城镇定居生活并获得相应福利待遇和均等化公共服务等所需进行的各种经济投入[2]。由于农业转移人口市民化成本直接影响政府城镇化相关政策的制定和调整,近年来引起了学术界广泛的关注。如申兵设计了地方政府承担公共卫生、教育、就业扶持和权益维护方面的主要投入,中央和省政府加大对跨省(市)农民工集中流入地区的支持,企业分担就业培训、权益维护、社会保障和住房条件改善的成本分担机制[3];张国胜提出基于政治经济学的分析框架,即农业转移人口分摊私人成本、矫正经济主体的行为实现外部成本内部化、公共财政分摊不可内部化的外部成本的分摊机制[4];冯俏彬剖析了现行政策下由政府支付的成本包括随迁子女的教育成本、社会保障成本、保障性住房成本、就业成本等四个方面,提出妥善处理农民工市民化过程中的中央与地方财政关系,谋求政府与市场、政府与社会的多方合作,共同分担农民工市民化成本[5];胡桂兰等则界定了农业转移人口市民化的企业成本、个人成本、公共成本的组成,强调“成本”不应成为市民化的障碍因素,因为市民化能够给社会、企业和农业转移人口本身带来效益[6]。

现有文献在以下两个方面形成了共识:一是巨额的农业转移人口市民化社会成本是城镇化进程的巨大挑战,直接影响到城镇化的进程和质量,各级财政均面临“新型城镇化的钱从哪里来”这个现实问题[7];二是社会成本主要包括个人成本和公共成本两大方面,尽管在具体成本的测算时存在差异,但成本的内涵和构成项目越来越清晰。

二、市民化类型及土地增值收益

(一)主动市民化与被动市民化

拉文斯坦研究了英国人口迁移问题,于1889年发表了《人口迁移律》,指出受歧视、受压迫、沉重的负担、气候不佳、生活条件等均是驱动人口迁移的因素,但其中的经济因素是主要动因。唐纳德·博格在此基础上,认为人口迁移是推力(把居民推出其常居住地的正面积极因素)和拉力(阻碍人口转移的负面消极因素)相互作用的结果,但改善生活条件和获得有利的经济发展是驱动人口迁移的主要内因[8]。西方劳动力转移决策的经典理论同样很好地解释我国的人口迁移,无论是老一代农民工还是新生代农民工,农业转移人口迁徙至城镇有时是个体基于“迁移后的预期收益”做出的选择,即存在主动市民化[9]。

除主动市民化外,中国农村人口向城镇的转移更多地受到城乡二元结构的制度约束,特别是户籍制度、土地制度成为农村人口转移的障碍。伴随着工业化和城镇化的发展,农业转移人口的市民化更多伴随着城市土地的扩张,借助于工业化、非农化和城市化的强力推动而进行[10]。在地方政府土地城镇化的推动下,必然存在农业转移人口的被动市民化,即农民主观上不愿意被城市化或还没作好城市化的准备,但受各种客观原因的影响不得不放弃农业生产方式和乡村生活方式,最终被迫融入城市[11]。因此,工业化、城镇化背景下,经济理性因素和政策非理性因素共同决定农业转移人口的市民化,市民化存在主动和被动之分。

(二)土地非农化的增值及收益分配

农村土地的集体所有制和城市土地的国有制使得土地的产权存在二元结构,地方政府承担土地占有、使用、收益、处分等管理职能,又是农用地转为建设用地的合法经营者。按照《土地管理法》的规定,国家为了公共利益,可以依法对土地实行征收或者征用并给予补偿;任何单位和个人进行建设需要土地的,都必须依法申请使用国有土地;征收的农用地,按照被征收土地的原用途给予补偿等。这些规定为地方政府强制、低价征用土地奠定了法律基础。而且,地方政府是土地一级市场的垄断经营者,使得地方政府成为建设用地的唯一出让者和城市化进程中土地级差的排他性获得者,而农民则被排除在土地城镇化的增值收益之外[12]。陈志勇等分析了财税体制变革、土地财政与经济增长关系,利用面板数据验证了财税体制的调整驱使地方政策依赖土地的粗放投入获得经济增长的支撑,其显著表现就是过度倚重房地产业的直接或间接效应[13]。在土地城镇化预期收益的内因驱动下,各地政府热衷于“土地财政锦标赛”,特别是在1994年分税制改革后,中央和地方出现了财权与事权匹配之争,政策的调整促使地方政府把土地要素投入作为经济增长的“发动机”。但是,土地是稀缺资源,过度的土地城镇化可能危及中国的粮食安全,特别是土地财政并不会必然地促进地方政府将收入大量用于公共服务[14]。土地增值收益分配的显失公正影响着社会稳定与和谐发展;现有征地制度和背后的财税制度改革成为关注的焦点[15]。

三、社会成本分担的博弈

(一)博弈的条件及模型选择

农业转移人口市民化存在主动和被动两种类型,主动市民化主要根据市民化后的预期收益进行决策,被动市民化主要由政策驱动,而政策背后蕴藏的主要是地方政府对土地城镇化进程中土地增值收益的追求。关于农业转移人口市民化产生的社会成本,现有研究总体认为农民工市民化所需公共成本投入不足,提出公共成本应由地方政府和中央政府共同承担,而且公共成本是决定市民化政策的关键因素[16];“土地财政综合症”关涉政府财权与事权划分、农民土地权益保护中的政府土地行为约束、宏观调控中对地方政府土地融资及房价调控之争[17]。农业转移人口市民化社会成本分担博弈满足以下条件:一是完全信息假设,市民化进程中的拆迁土地补偿费、安置补助费、青苗补偿费等征地综合补偿标准都有各地政府文件规定,新增建设用地的有偿使用费(30%上缴中央财政,70%留给有关地方政府)、城镇土地使用税(50%上缴中央财政,50%留给有关地方政府)也有明确的财税制度;二是经济人假设,无论是农业转移人口对市民化后的预期收益追求、还是地方政府和中央政府的之间的财权与事权匹配之争,都意味着追求最大化经济收益。由于财税政策在短时期内保持严格的稳定性,博弈参与方只能在法律政策框架内选择对应策略,故选择对一般收益矩阵进行静态博弈分析。

(二)社会成本分担的三方博弈

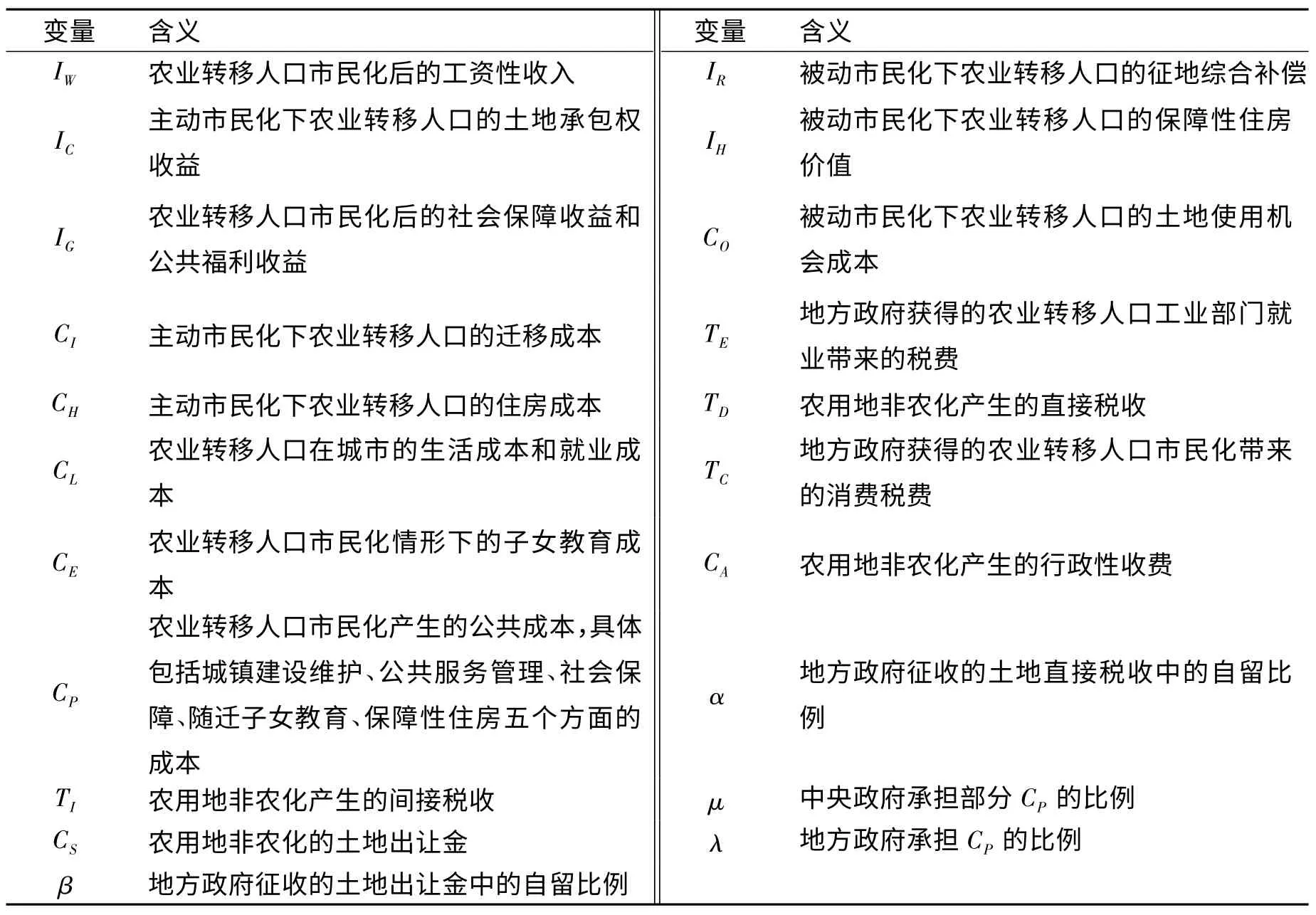

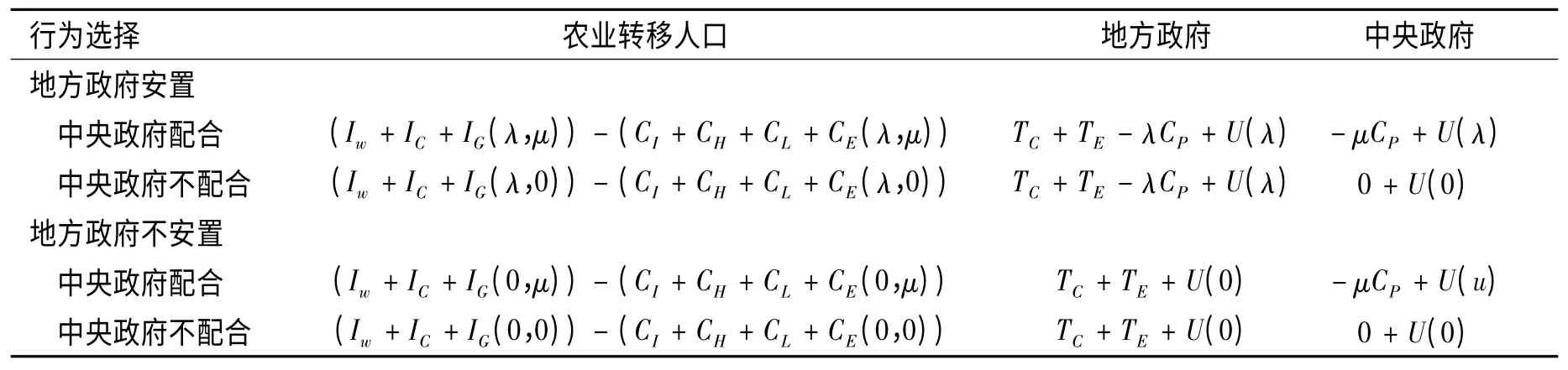

综合潘家华等[2]文献关于农业转移人口市民化个人成本、公共成本的测算,虽然测算的结果不尽相同,但市民化利益相关方的成本、收益的具体构成基本形成了共识。现将各利益方的收益和成本进行界定,表1 为具体变量设置。

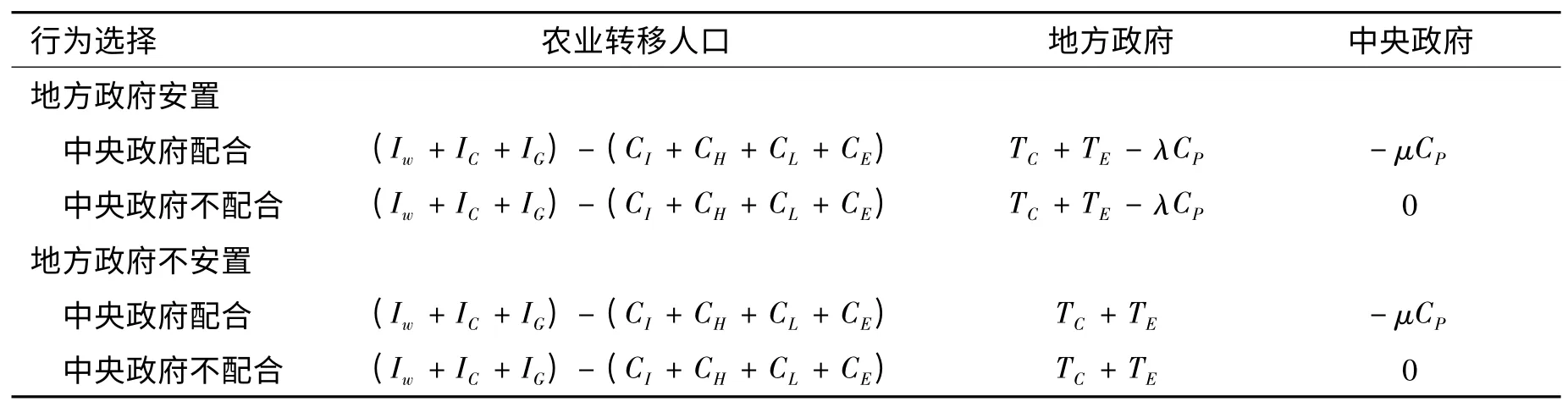

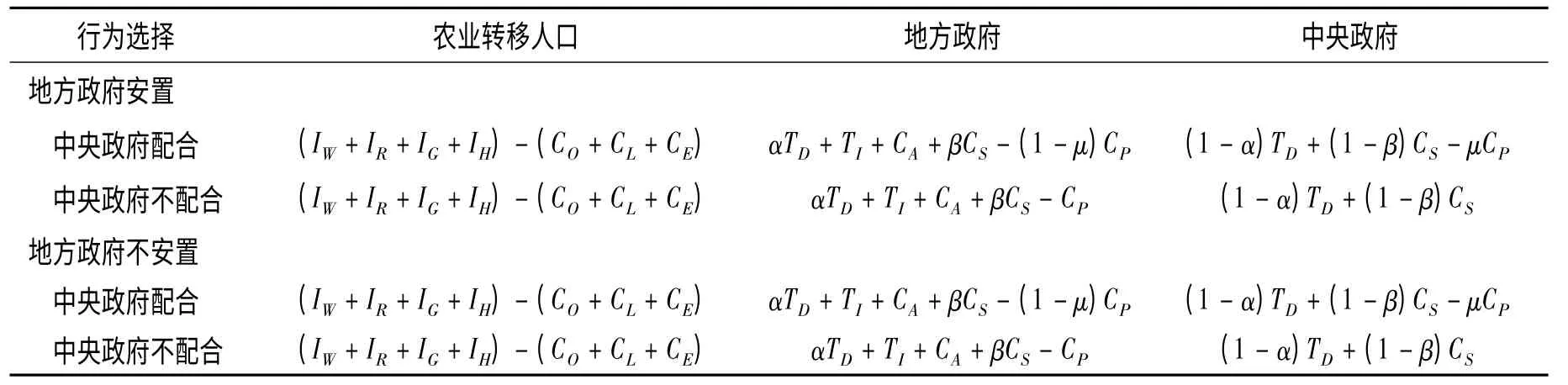

在城镇化进程中,农业转移人口的备选策略有二种,即主动市民化和被动市民化。地方政府的备选策略有二种,其一是实施安置策略,即部分或全部承担农业转移人口市民化产生的巨额公共成本(CP);其二是不实施安置策略,即不承担农业转移人口市民化产生的公共成本(CP),但在被动市民化情形下,由于农民失去了土地使用权,地方政府必需实施安置策略。中央政府可供选择的策略也有二种,其一是配合地方政府的市民化推进,即通过财政转移承担部分农业转移人口市民化产生的公共成本(CP);其二是不配合地方政府的市民化推进,即不承担任何农业转移人口市民化产生的公共成本(CP)。λ 代表地方政府承担CP的比例,μ 代表中央政府承担部分CP的比例,其中0 ≤μ <1,0 ≤λ ≤1,且0 ≤μ + λ ≤1 。据于此,三方博弈的收益矩阵见表2 和表3。

在农业转移人口主动市民化情形下,无论中央政府是否“配合”,地方政府实施“不安置”策略时的期望收益均大于“安置”时的期望收益,故“安置”是地方政府的劣策略。在被动市民化情形下,由于地方政府收回了农业转移人口的土地使用权,地方政府只能实施“安置”策略,但在中央政府配合时,地方政府的收益较大。

表1 :变量及其含义

表2 主动市民化情形下三方博弈收益矩阵

表3 被动市民化情形下三方博弈收益矩阵

在农业转移人口主动市民化情形下,中央政府通过财政转移支付“配合”地方政府推进城镇化时的期望收益为- μCP,均小于“不配合”策略时的收益。在农业转移人口被动市民化情形下,中央政府选择“配合”策略时的收益为(1-α)TD+(1-β)CS-μCP,均小于其选择“不配合”策略时的收益(1- α)TD+ (1- β)CS,故“配合”是中央政府的严格劣策略。

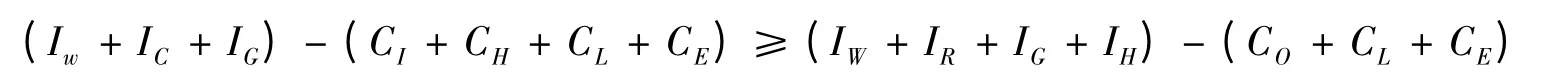

农业转移人口在城镇化政策面前只是被动接受者,无论地方政府和中央政府选择何种策略,只有当:

(三)社会成本分担博弈模型的改进

上述模型忽略了地方政府和中央政府的不同策略选择对农业转移人口所获得的社会保障收益和公共福利收益(IG)、保障性住房(IH)及需要支出的随迁子女教育成本(CE)存在差异的社会事实,因此需要对博弈模型进行改进。从博弈结论分析,地方政府会优先选择“不安置”策略,即不承担农业转移人口市民化后的公共成本;中央政策会优先选择“不配合”策略,即不通过财政转移支付等手段协调各区域的城镇化进程;而农业转移人口会根据主动市民化与被动市民化后的预期收益选择市民化类型,这三个结论与“以人为核心”的新型城镇化建设不相符合。为提高城镇化的内在质量、让广大农民共享改革发展的成果、促进城乡协调发展和社会和谐,必须修正上述“基于经济利益最大化的”三方博弈模型,兼顾公共成本的社会性和民生保障,对模型进行如下改进:

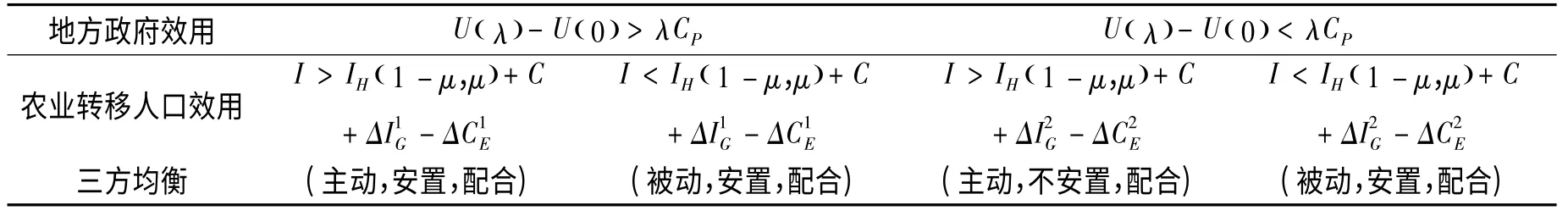

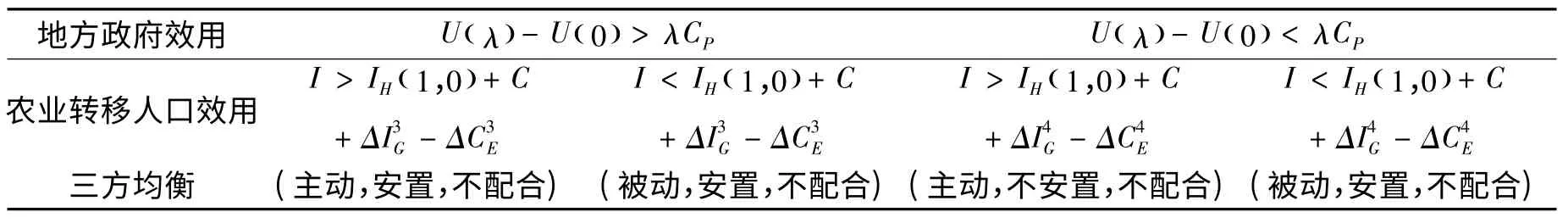

将IG(农业转移人口市民化后的社会保障收益和公共福利收益)、IH(被动市民化下农业转移人口的保障性住房)、CE(农业转移人口市民化情形下的子女教育成本)分别设为关于λ (地方政府承担公共成本的比例)和μ (中央政府承担部分公共成本的比例)的二元函数,且IGλ,(μ) 、IHλ,(μ) 关于λ 和μ 均为单调递增函数,而CEλ,(μ) 关于λ 和μ 为单调递减函数。引入函数U(γ) 来表示社会和谐程度和农业转移人口市民化的满意程度,即政府的民生效用。U(γ) 关于γ是单调增函数,γ 是地方政府或中央政府在农业转移人口市民化进程中的公共成本支出所占的比例,即γ 越大,地方政府或中央政府在农业转移人口市民化进程中的公共成本上投入越多,社会的和谐度越高,农业转移人口的满意度越高,政府的民生效用就越高。由此,表2、表3 三方博弈的收益矩阵改进为表4、表5。

与上文相同,I代表农民在主动和被动市民化下两种策略选择下直接从土地使用所获得的收益之差;C 代表农业转移人口在主动市民化下的住房成本与迁移成本之和代表农业转移人口在主动市民化与被动市民化下由于地方和中央政府在农业转移人口市民化产生的公共成本中的投入比例所带来的社会保障及公共福利的差异。其中因为0≤μ + λ ≤1 且IGλ,(μ) 关于λ 为单调递增函数,所以同理1,2,3,4)代表农民在被动市民化与主动市民化下由于地方和中央政府在农业转移人口市民化产生的公共成本中的投入比例所带来的随迁子女教育成本的差异。其中CEλ,(μ) ,因为0 ≤μ +λ ≤1 且CEλ,(μ) 关于λ 为单调递增函数,所以同理

表4 主动市民化情形下三方优化博弈收益矩阵

表5 被动市民化情形下三方优化博弈收益矩阵

由于中央政府是国家财税政策的主要制订者,且不用直接承担农业转移人口市民化产生的巨额公共成本,但中央政府可以利用财税政策获得农用地非农化产生的土地增值收益,中央政府主要通过财政转移支付协调配合地方政府的城镇化。只有当中央政策“配合”与“不配合”的效用之差U(μ)- U(0) 高于中央政府在农业转移人口市民化过程产生的公共成本分担投入μCP时,中央政府主动选择“配合”策略。于是得到如下三方博弈均衡表,如表6 所示。

表6 U( μ )- U( 0 )≥μCP 情形下三方博弈均衡

由于表5 被动市民化情形下三方优化博弈收益矩阵显示无论中央政府是否配合,地方政府在农业转移人口被动市民化时选择“安置”或“不安置”策略时所得收益都相同,因此地方政府在农业转移人口被动市民化时应该选择全力“安置”,以保证城镇化的质量(事实上,由于被动市民化情形下农民失去了土地使用权,地方政府必须采取安置策略)。在农业转移人口主动市民化的情况下,只有当地方政府采取“安置”与“不安置”情形下的效用之差大于其承担的公共成本时,即U(λ)-U(0) >λCP,也即TC+TE-λCP+U(λ) >TC+TE+U(0) 时地方政府才会选择“安置”策略。对于农业转移人口而言,考虑到地方政府和中央政府在农业转移人口市民化过程产生的公共成本部分的不同投入比例,只有当I >IHλ,(μ) + C +ΔIG-ΔCE,即在主动和被动市民化两种策略选择下直接从土地所获得的收益差额高于保障性住房价值、迁移成本、住房成本、社会保障及公共福利收益差额与随迁子女教育成本差额各项之和时,才会选择主动市民化。

但在实际过程中,如果中央政府“追求以人为本、民生优先的执政理念”,即在U(μ)- U(0) ≤μCP下短期内刻意选择“配合”策略,由此得到表7 的三方博弈均衡。

表7 U( μ )- U( 0 )≤μCP 情形下三方博弈均衡

表7 说明中央政策“配合”与“不配合”的效用之差U(μ)- U(0) 低于中央政府在农业转移人口市民化过程产生的公共成本分担投入μCP,即中央政府刻意“配合”地方政府的城镇化进程。但是,由于U(μ)- U(0) ≤μCP,决定了这种纵向转移支付只能是短期行为,最终还是选择“不配合”策略。当地方政府“安置”与“不安置”效用之差U(λ)- U(0) >λCP时,形成二种三方均衡(主动,安置,不配合)、(被动,安置,不配合),这也是当前许多地方城镇化进程的现状;但当地方政府“安置”与“不安置”效用之差U(λ)- U(0) <λCP时,在中央“不配合”的策略下,必然形成二种三方均衡(主动,不安置,不配合)、(被动,安置,不配合),这在城镇化进程中同样存在。

四、结论与政策建议

在农业转移人口、地方政府和中央政府纯粹“经济人”假设下,农业转移人口依据主动市民化与被动市民化预期收益之差选择市民化行为,即在主动和被动市民化下两种策略选择下直接从土地所获得的收益之差与被动市民化时所得保障性住房折算价值的差额高于在主动市民化下的住房成本与迁移成本之和,农业转移人口才会选择主动市民化。表2 说明主动市民化情形下,“安置”是地方政府的劣策略;而在被动市民化情形下,地方政府收回了农业转移人口的土地使用权,必须实行“安置”的政策性策略。对于中央政府而言,无论农业转移人口实施哪种市民化,无论地方政府是否选择“安置”策略,“配合”始终是中央政府的严格劣策略。因此,这个博弈结果无助于提高农业转移人口市民化的质量,无助于让广大农民共享改革开放的成果,也无助于和谐社会建设和“人的城镇化”。

引入政府承担农业转移人口市民化公共成本的民生效用函数,中央政府通过财政转移支付积极配合地方政府推进城镇化进程,即分担农业转移人口市民化过程产生的公共成本μCP,但只有当“配合”与“不配合”情形下的绩效之差大于其所分担的公共成本时,即只有当U(μ)- U(0) ≥μCP,中央政府才会主动选择“配合”策略进而出现四种均衡(主动,安置,配合)、(被动,安置,配合)、(主动,不安置,配合)、(被动,安置,配合),显而易见,前二种为理想的均衡。当中央政府在U(μ)- U(0) <μCP情形下,可能出现四种均衡(主动,安置,不配合)、(被动,安置,不配合)、(主动,不安置,不配合)、(被动,安置,不配合),这四种均衡在各地的城镇化进程中均存在。

中央城镇化工作会议强调在城镇化进程中“慎砍树、不填湖、少拆房”,希望让城市融入大自然,让居民望得见山、看得见水、记得住乡愁。但正如上文“经济人”假设下的三方博弈结果:对农业转移人口而言,其依据可预期收益选择市民化类型;对于地方政府而言,“安置”是主动市民化情形下的劣策略;对于中央政府而言,“配合”始终是严格劣策略。由此带来的是“跑马圈地”式的大拆大建,各级地方政府把土地资源作为GDP 持续增长的发动机,导致了政府“大干快上”、开发商“赚一把就走”的短期行为。快速的土地城镇化没有给进城农民相应的权利意识和社会保障基础,最终无法实现从农民到市民的身份转化,从而影响了城镇化的内在质量[18];而中央政府选择的是“让地方政府独自承担农业转移人口市民化产生的巨额公共成本”。显然这些策略都有悖于和谐社会建设和“人的城镇化”,而改变这一结果的内在机理是摒弃单纯经济指标考核城镇化进程,考虑强调环境问题的绿色指数,强调社会和谐、人们心理主观感受的幸福指数和强调社会全面发展的综合发展指数[19]。应根据《联合国人文发展报告》提出的人文发展指数,综合评价农业转移人口市民化后的健康状况、受教育机会、生活水平、生存环境和自由程度等综合发展状况,从而兼顾人与自然、人与人、精神与物质的平衡诉求。

在当前土地财税制度下,地方政府是农用地非农化的管理者和经营者,是推进城镇化的行政力量,其一方面要提供农业转移人口市民化进程中的软服务,另一方面要承担城镇建设维护、社会保障、随迁子女教育、保障性住房等公共成本。所以,虽然“以地谋发展”的速成式城镇化具有不可持续的特点,但如果不能保证地方政府在城镇化进程中获得利益,“人的城镇化”难免是“空中楼阁”。表6 显示四种均衡中有三种均衡都要求地方政策选择“安置”策略。因此,既然地方政府需要承担城镇化进程中的公共成本,地方政府在“事权”既定的前期下必须有相应的“财权”,获得农用地非农化增值收益也在情理之中。表7 中四种均衡在各地的城镇化进程中均存在,主要由地方政府承担农业转移人口市民化产生的公共成本,而中央政府往往置身事外,但这说明了地方与中央“事权”与“财权”的不匹配。容易看出,最优博弈均衡是表6 中的两种均衡,即中央政府和地主政府共同协调,共同分担农业转移人口市民化产生的公共成本。

由于地区工业化水平存在较大差异,决定了各地区城镇化的进程和规模必然存在差异。而且,工业化水平的滞后决定了农村土地要素资源处于较低的市场价格。由于农村土地产权包括所有权制度、使用权制度、流转权制度和收益权制度,但当前农村土地产权尚不完整,在没有健全农村土地要素资源市场化交易的环境下,农民的土地产权表现出其脆弱性。更进一步,如果工业化落后地区地方政府“安置”与“不安置”策略下的收益小于其承担的农业转移人口市民化公共成本时,即当时,地方政府就失去了城镇化建设的内在驱动力。在这种情形下,如果要缩小不同区域间的城镇化质量,只存在表6 中二种三方博弈均衡(主动,不安置,配合)、(被动,安置,配合),此时的中央的差异化财政转移支付将成为地方城镇化进程的外驱力量。

[1]高 拓,王玲杰.构建农民工市民化成本分担机制的思考[J].中州学刊,2013,(5):45-48.

[2]潘家华,魏后凯,等.中国城市发展报告:农业转移人口的市民化[M].北京:社会科学文献出版社,2013:125.

[3]申 兵.十二五时期农民工市民化成本测算及其分担机制构建[J].城市发展研究,2012,(19):86-92.

[4]张国胜,陈 瑛.社会成本分摊机制与我国农民工市民化[J].经济学家,2013,(1):77-84.

[5]冯俏彬.构建农民工市民化成本的合理分担机制[J].中国财政,2013,(13):63-64.

[6]胡桂兰,邓朝晖,蒋雪清.农民工市民化成本效益分析[J].农业经济问题,2013,(5):83-87.

[7]厉以宁.新型城镇化的钱从哪里来[J].理论导报,2013,(11):47.

[8]杜书云.农村劳动力转移就业成本:收益问题研究[M]. 北京:经济科学出版社,2007:45.

[9]吴家虎.近代华北乡村人口的流动迁移:以河北省侯家营村为个案[J]. 中国农业大学学报(社会科学版),2007,(3):73-81.

[10]文 军.论农民市民化的动因及其支持系统[J].华东师范大学学报(哲学社会科学版),2006,(7):21-27.

[11]章光日,顾朝林.快速城市化进程中的被动城市化问题研究[J].城市规划,2006,(5):48-54.

[12]刘守英,周飞舟,邵 挺.土地制度改革与转变发展方式[M].北京:中国发展出版社,2012:8.

[13]陈志勇,陈莉莉.财税体制变迁、土地财政与经济增长[J].财贸经济,2011,(2):24-29.

[14]周飞舟.大兴土木:土地财政与地方政府行为[J].经济社会体制比较,2010,(3):77-89.

[15]葛 扬,钱 晨.土地财政对经济增长的推动作用与转型[J].社会科学研究,2014,(1):28-34.

[16]李仕波,陈开江. 农民工市民化面临的制约因素及破解路径[J].城市问题,2014,(5):74-78.

[17]吴 越.土地财政三问与制度变迁[J].政法论坛,2011,(7):26-38.

[18]宋丽娜,曹广伟.中国式农民工的社会性质:以农民工的身份转换为切入点[J].华南农业大学学报(社会科学版),2013,(1):59-65.

[19]黄玮婷,章贵军.衡量社会经济发展质量的指数[J].中国统计,2013,(9):24-26.