生态绿色廊道

——金坛下塘河五期景观方案解析

文·图 ◎ 毛红英

生态绿色廊道

——金坛下塘河五期景观方案解析

文·图 ◎ 毛红英

江苏省常州金坛市(隶属),素有“二山二水六分田”的美誉,水是体现金坛江南水城魅力的精华所在。随着区域功能的调整和“常金一体、东扩南移”发展战略的加速推进,以金坛的母亲湖——钱资湖为依托的滨湖新城已成为城市建设的重要板块。为进一步提升滨湖新城滨水景观品质,彰显生态新城特色,近期启动滨湖新城(钱资湖北侧)河道景观工程的实施,下塘河五期景观工程是其中最重要的一段。旨在通过该项目的开发,建立绿色生态廊道,将滨湖新城钱资湖风光带与老城区的生态景观资源点进行串联,以形成主城区“环状”滨水慢行休闲体系,打造“生态宜居”城市,推动海绵城市建设。

项目概况

下塘河景观设计的总体范围面积约为70.5万平方米。项目纵跨居住片区,北连金坛老城区,南注钱资湖,东靠经济开发区,西入滨湖新城。区位条件优越,兼具生态防洪、社区休闲、滨水慢行、形象展示等多种功能。

图片说明

1. 景观总平面图

现状场地以曲折的水系、多样的水体形态、生产农田为主,勾勒出乡野气息浓郁的场地肌理。河道两侧地势平坦,植物长势良好,大部分区域视野空间开阔,可观树、观塘、观苇荡,乡土魅力独特。河道中多座已建桥梁,大多外观简洁、风格统一;一座古桥(陆善堂桥),古朴雅致,风貌犹存。

与此同时,如何根据“海绵城市”“行人优先”“可持续设计”等理念,进行水系驳岸的设计、植物空间的营造,打造具有金坛特色的河道景观,都是本次设计所要解决的问题。

2. 下塘河现状

基于“海绵城市”理论的水系布置

目前全国城市都在积极推进海绵城市建设。金坛下塘河五期景观在建设中,也认真运用了“海绵城市”理念和技术要求。

海绵城市建设的重要意义是通过将利用雨水“透”“蓄”“净”“用”的功能,建立尊重自然、顺应自然的低影响开发模式,系统解决水安全、水资源、水环境问题。在下塘河五期景观中,就利用了生态透水铺装铺设道路和场地,减少路面径流压力,使路面雨水经过土壤过滤,下渗回补地下水,或雨水通过下凹绿地下渗减排来实现雨水的自然渗透。而雨水的蓄调、净化和应用则主要通过下塘河公园内的间歇流湿地系统来完成。

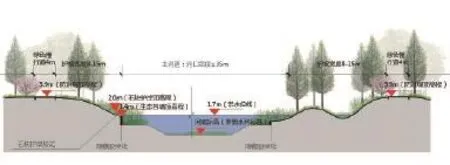

在水系设计中,下塘河采用了主河道与间歇流湿地两个系统。

主河道主要承载泄洪功能,在沿线驳岸坡度较陡区段,采用石块护岸形式,保证行洪时土坡的安全。

间歇流湿地是利用现状坑塘、水渠等地势低洼的区域建设的,主要分布在河道两侧与道路之间的绿化带中,形成植被缓冲带。除雨水直接降入湿地外,一部分道路雨水经地表径流汇入湿地;如果道路离湿地较远,则道路雨水先汇集到生态边沟,并在生态边沟与湿地之间设置横向地表泄水通道将雨水间接引入湿地。雨水经过间歇流湿地中植被根茎和表层土壤的过滤吸收,水质得到净化,可就近用于绿化的浇灌,超标的雨水则溢流入下塘河。同时,间歇流湿地也可作为雨洪调蓄设施,消峰减排,控制径流图。

通过在下塘河公园内构建间歇流湿地、透水路面等低影响开发雨水系统,使公园可服务于周边雨水的蓄调与净化,减轻城市河渠的排洪压力,从而为城市的景观建设提供更大的空间。

基于金坛特色的水系空间形态及滨水景观打造

为了凸显金坛地域特色水文化风貌,设计时通过挖掘金坛历史水系特征来寻求突破,打造富有特色彰显的水系空间。

翻阅历代的金坛城区图,可以发现历史上的金坛城内水网密布,水系纵横交错,形成了明显的塘岛格局。此外,从众多描绘金坛山水风貌的古代诗词绘画作品中,也可提炼出金坛水系风貌特征:林、溪、堤、岛、滩。

3. 雨水收集与利用系统模式图

本次设计将金坛的历史水系风貌特征,结合河道两侧的场地空间需求,把对历史的传承和延续在景观空间上表达出来,营造出林溪景区、滩湾景区、堤矶景区这三大功能景区。

林溪景区 位于下塘河五期段的最北侧。北到南环二路,南至金坛大道,全长约1千米,主河道两侧用地平均宽度60米,整体呈狭长型。场地现状以农田为主,内有分散的塘、渠和成片的乔木。在设计时考虑到这种狭长型场地十分适合营造“林”“溪”所需要的空间,因此,结合场地内的塘渠,营造出通透宁静、景深丰富的林溪景观。

4. 林溪景区

植物上将不同的杉科树种呈带状种植于河岸两侧,并结合水生、湿生观花花卉进行复层种植,形成“杉林”“花溪”的植物景观空间。“杉林”主要以不同规格的墨西哥落羽杉营造疏林草地、密林、背景林等不同的植物空间,林下多用一些管养粗放的开花地被,形成富于变化的植物景观空间。“花溪”以池杉林、水杉林、海棠林、合欢林及各色地被花卉等植物群落营造疏密有致、变化丰富的植物景观。

滩湾景区 从金坛大道至石桥水利枢纽的这段地块,长约725米,河道西侧为已建的松泽园,西侧的腹地较大,平均宽度在100米以上。现状的场地地势低洼,有滩涂裸露,水湾肌理明显。因此,在设计中考虑到是否可以保留和利用浅滩和水湾,形成具有亲水性的开敞空间,满足人们自由的休闲游憩,同时也可以再现历史上金坛“滩”的水系风貌。当较大洪水发生时,滩地将被淹没,来满足防洪的需求。

植物上选用乡土树种为主,营造强调滩涂景观特征。西岸打造精致“日式园”,用常绿造型松树结合起伏地形,搭配杜鹃及鸡爪槭,与松泽园植物景观相呼应。东岸“滩涂”区则选择芒草、野茭白、菖蒲等质感柔软的植物品种,塑造整体的生态基调,并增加樱花专类园,选择早樱作为主景;搭配色叶类树种,秋季形成层林尽染的效果。在内水“河湾”选用乡土树种为主,上层点植乌桕、枫杨、池杉等,以及楝树、无患子等引鸟类乡土树种,吸引鸟类栖息停留,下层则种植混播野花,整个区域自然生态,野趣十足。

5. 滩湾景区

此外,设计还对西岸松泽园外围的人行道进行改造,将绿化带置于两侧,人行道置于内侧,形成安全、幽静的人行空间。在绿化带中植松置石,与松泽园融为一体。

堤矶景区 位于金坛社会福利院地块东侧,北至石桥枢纽,南达钱资湖大道。在福利院与主河道之间有一条沟渠,靠主河道一侧有连续的堤埂陡坡相隔,堤埂长约600米,宽度6.5~7米,高4.7~5.1米。设计时便考虑利用这段堤埂形成特色“柳堤”,营造出简洁通透,轻松惬意的水岸风光,同时还能兼顾绿色慢行,沟通南侧地块。

设计利用这段堤埂形成特色“柳堤”, 坡面以草坪覆盖,亲水栽植菖蒲、梭鱼草,上层种植柳树、乌桕为主,搭配碧桃,营造出简洁通透的水岸风光。

6. 堤矶景区

防洪控制与驳岸设计

主河道的枯水位1.3米、常水位1.7米,并能收集净化场地及周边的雨水,外河有水岛,内河为水网景观。洪水位3.3米,主要承载的是泄洪功能,内河可以承载着大量的城市排涝功能。根据水利部门的要求,防洪堤顶高度设置在3.9米及以上。为了保证河道在洪涝时期使用安全,原则上主要建构筑物、主园路设置在百年一遇洪水位以上,同时配套建设应急场地、配备应急设备及措施。

7. 驳岸设计

设计之初,将堤顶标高控制在3.7米,从生态和美观性着手,驳岸完全采用自然放坡的生态驳岸形式。在驳岸设计过程中,为确保设计的生态性和可实施性,先后多次与水利部门进行沟通。他们提出这种驳岸的断面形式不能满足行洪要求,汛期河道土坡会受到强烈的冲击,从安全性和管理上来说都存在很大的隐患。水利部门也提供了金坛水系规划要求的河道驳岸剖面。

设计方根据水利部门的要求, 最终确定河道宽度按35米控制,局部区段大于35米,堤顶标高改到3.9米。考虑到洪水期冲刷强度,驳岸沿线坡度较陡区段,设置顶高程设置在1.4米的生态挡墙,挡墙以上部分大多采用石块护岸形式进行过渡,既能保证汛期行洪时土坡安全,又能美化景观;驳岸部分直线段及拓宽区采用木桩护岸。在满足这样的行洪断面要求的基础上,部分地区拓宽柔化驳岸岸线,兼顾特色景观慢行需求。

8. 规划河道驳岸剖面图

沟通老城区与滨河的慢行系统

城市交通要树立行人优先的理念,通过建立全市慢行系统,建设步行、自行车“绿道”,能有效改善居民出行环境,保障安全,切实转变过度依赖汽车出行的交通发展模式。

在下塘河的慢行系统设计时,努力做到与城市慢行体系相融合,沟通东西南北,优化内部交通,建立绿色、通畅的慢行环境和完善的配套设施,给市民提供生态便捷的慢行体验。

9. 石块护岸剖面

根据金坛自行车租赁网点规划,在老城区设置了60个自行车租赁点。下塘河五期慢行系统设计时,考虑到将自行车租赁点向滨湖新城和科技产业园延伸,实现整个市域范围内慢行交通体系的无缝对接。下塘河五期的慢行道以500米的服务半径,结合汇贤南路与南环二路、金坛大道及钱资湖大道交汇的三大主题道路节点,布置了自行车租赁点。通过这几个租赁点,市民可以更加快捷地进入滨河绿地,同时,也使得滨河慢行系统与老城区的慢行系统紧密联系,可达性和便捷性加强。

除了与老城区相贯通,设计中还把下塘河五期的慢行系统与下塘河四期、钱资河及钱资湖的慢行系统串联起来,使滨河、滨湖通过慢行连成一体,增加湖区开放空间的延展性和城市慢行的连续性。

下塘河五期为市民打造了多种滨水游线体验。依据场地交通需求,将主园路与自行车道合并,形成4米宽的主要游览廊道,同时兼做施工维护和消防道路;次级园路则由特色栈道、浮桥等组成,形成多种亲水性步行走道、随地形曲折徘徊的山地步道等。

造价控制

下塘河五期景观工程通过可持续的景观设计来控制造价。这种可持续的景观设计是基于自然系统自我更新能力的再生设计,包括尽可能减少干扰和破坏原有的自然系统,对现有资源的有效保护和利用,完善乡土生物多样性系统,能源的节约等,在此基础上营造富有特色的绿地景观。具体的措施可以体现在建设成本控制和管养成本控制上。

1. 建设成本控制

合理利用现状:①利用下塘河自然地势疏导水流形成水景观;②利用现状场地地势形态,就地平衡土方;③利用现状较好的植被,营造低维护园林景观,降低对能源的消耗;④有机地利用拆迁所产生的石、砖、瓦等,组合营造新的景观;⑤合理保留改造有文化记忆的构筑物,如陆善堂桥。

采用环保材料:场地和道路铺装采用可透水的铺装材料与先进的铺装施工工艺相结合,降低地表径流,减少场地的雨水排放量,减轻市政管网压力。

降低绿化种植成本:使用乡土树种;尽量用小苗、周边苗圃存量较多的苗木及现有道路绿化中需要移栽的苗木;减少使用一、二年生的草花,改用多年生花卉;适地适树,根据河岸周边条件种植适应当地生境的苗木品种,河漫滩种植耐淹品种,如落羽杉、垂柳,水面种植水生品种,如黄菖蒲、荷花、千屈菜等,陆面种植湿生植物,如杞柳、黄金条、水生美人蕉等。

2. 管养成本控制

贯彻生态理念:解读“海绵城市”理念,通过技术措施使雨水在城市建成区中就地下渗,或在流动中一步步达到净化,如通过雨水花园、植被过滤等,同时也可以利用雨水进行植物灌溉,减少洪峰的流量,减轻城市河渠的排洪压力。

降低绿化管养成本:选用病虫害少、抗风、抗倒伏、易修剪、耐整形的苗木品种。

选用易维护的材料:减少使用木质材料,改用石材、混凝土材料等易维护的材料。

结语

下塘河五期景观设计在保护现状场地特色、挖掘水系历史风貌的基础上,利用海绵城市建设理论、可持续设计手法,坚持保护资源、生态优先、因地制宜,为人们的生活提供一处水流清澈、绿树成荫、散发悠闲的乡野气息的滨水慢行地。

毛红英金坛园林管理处副主任、高级工程师。

——以中山市逸仙湖为例