CT对胃肠道间质瘤的临床诊断价值探析

许学成

CT对胃肠道间质瘤的临床诊断价值探析

许学成

目的 探讨应用CT技术对胃肠道间质瘤患者的病情实施诊断的临床价值。方法 选取术后经病理学检查确诊为胃肠道间质瘤疾病的患者60例,在手术治疗前所有患者均接受CT检查,术后进行病理检查。结果 胃肠道间质瘤影像学检查与病理检查的符合率达到91.7%,病变诊断的误诊率达到1.7%,漏诊率达到6.6%;病灶主要位于胃部、回肠和空肠、直肠和结肠、食管、肠系膜和十二指肠等几个部位;检出良性病变16例,恶性病变39例;肿瘤主要向胃肠道腔内生长、向胃肠道腔外生长、骑跨胃肠道壁内外生长、完全位于胃肠道外。结论 应用CT技术对胃肠道间质瘤患者的病情实施诊断与术后病理学检查结果的符合率较高,具有较高的临床应用价值。

CT;胃肠道间质瘤;诊断

胃肠道间质瘤患者目前在临床上还较为少见,该病变属于非上皮性肿瘤类疾病的一种,过去临床上也曾将该疾病称为平滑肌瘤、平滑肌肉瘤、怪异形平滑肌瘤等,近年来通过不断的深入研究,临床对该病的了解程度有所加深,认为其发病是原发于胃肠道、网膜、肠系膜等位置,属于干细胞生长因子受体阳性的梭形细胞或上皮样细胞类的肿瘤疾病[1-3]。本次对应用CT技术对患有胃肠道间质瘤疾病的患者的病情实施诊断的临床价值进行研究。现汇报如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择2012年8月~2014年8月在抚州市职工医疗保险门诊部就诊的术后经病理学检查确诊为胃肠道间质瘤疾病的患者60例,其中男34例,女26例;年龄44~81岁,平均年龄(60.9±1.4)岁;患病时间1~18个月,平均患病时间(5.3±0.8)个月。

1.2 方法 所有研究对象在手术治疗前均接受CT检查,术后接受病理学检验。CT检查操作措施为:所有研究对象在接受检查前应该保证禁食水8小时左右,并在检查开始前服用温水1000mL左右,使胃肠道处于充盈状态,且在最大程度上控制伪影,采用本院现有的CT扫描仪,对局部实施CT平扫和增强扫描,扫描过程中患者取仰卧位,首先进行平扫,然后根据实际情况进行增强扫描,增强扫描过程中选择300mgI/mL的非离子型造影剂优维显,通过高压注射器经肘前静脉注射方式给药100mL,注射的实际速率应该控制在3~4mL/s之间,扫描参数水平分别控制在120kV和230mA,层厚和层距水平均设定为5mm。将重建后得到的相关图像,传输到工作站中,从而对肿瘤情况进行显示[4-5]。

1.3 观察指标 选择胃肠道间质瘤影像学检查与病理检查的符合率、病变诊断误诊和漏诊情况、病灶所处位置、病灶生长方向、病灶性质、CT表现等作为本次研究的观察指标进行对比。

2 结果

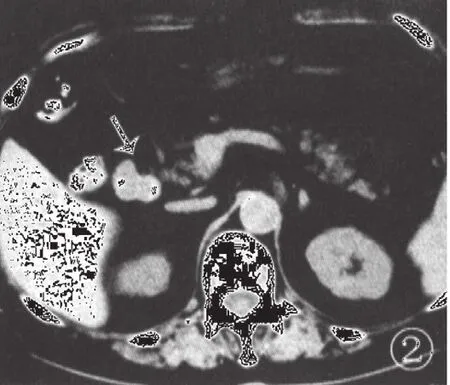

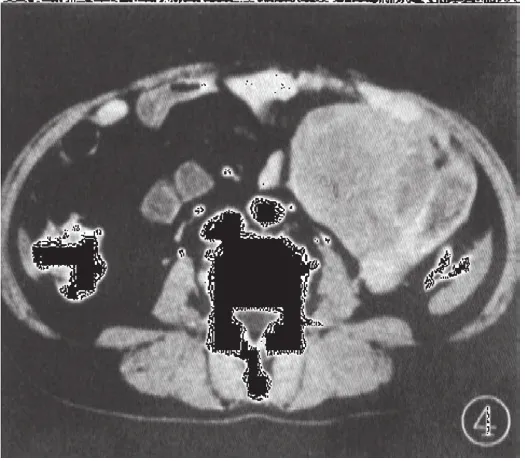

2.1 CT表现 CT平扫呈软组织密度肿块,密度水平表现均匀者有21例,在肿块的内部可以观察到体积和大小不等的低密度坏死区域者39例。在肿块腔的内侧位置可以观察到形态大小不一的溃疡病灶存在,其中5例患者的恶性间质瘤溃疡程度表现大而深,气体及造影剂进入之后会形成明显的气液平面;对肿块部位实施增强扫描显示出不均匀的强化,CT值的增加程度在20~89Hu之间,静脉期阶段与动脉期阶段比较其强化程度更为显著,囊变坏死区域没有任何强化表现。见图1~图4。

图1 肌壁间型瘤

图2 腔内外同时生长瘤

图3 浆膜下型瘤

图4 孤立肿块

2.2 胃肠道间质瘤影像学检查与病理检查的符合率和病变诊断误诊和漏诊情况 胃肠道间质瘤影像学检查与病理检查的符合率达到91.7%(55例),病变诊断的误诊率达到1.7%(1例),漏诊率达到6.6%(4例)。

2.3 病灶性质 术后病理显示良性肿瘤19例,恶性肿瘤41例,CT检出良性肿瘤16例,恶性肿瘤39例。

2.4 病灶所处位置 在CT诊断确诊的55例患者中,病灶位于胃部者32例、回肠和空肠者13例、直肠和结肠者6例、食管者3例、肠系膜和十二指肠者1例。

2.5 病灶生长方向 在CT诊断确诊的55例患者中,肿瘤向胃肠道腔内生长者15例、向胃肠道腔外生长者11例、骑跨胃肠道壁内外生长者27例、完全位于胃肠道外者2例。

3 讨论

目前临床研究认为,通过免疫组化、超微结构等可以将胃肠道间质瘤疾病分为4种类型: (1)平滑肌分化型病灶;(2)神经分化型病灶;(3)平滑肌和神经双向分化型病灶;(4)未分化型病灶[6-8]。胃肠道间质瘤病灶可能出现在胃肠道的各个部位,起源于胃肠道管壁肌层,通常情况下属于胃肠道壁肌层内的一种肿块。大多数情况下会呈现膨胀性生长状态,为境界非常清楚的一种孤立性存在的圆形、椭圆形或分叶状肿块,在其内部可以观察到坏死、囊变、出血等现象存在,CT检查结果显示其密度不够均匀。根据瘤体与患者胃肠道管壁之间的实际关系,CT在检查过程中,也可以将改变分为4种类型:(1)黏膜下型病灶:肿瘤从黏膜下方位置向腔内呈现突出性的生长状态,与管壁之间有蒂相连,CT影像学检查表现为基底与胃肠道管壁之间相连,仅向腔内突入性生长;(2)肌壁间型病灶:CT影像学检查表现为肿瘤会同时向腔内外两个方向生长;(3)浆膜下型病灶:肿瘤从浆膜下方向壁外进行生长,与管壁之间有蒂相连,CT影像学检查表现为外生型的特点;(4)胃肠道外型病灶:该类肿瘤起源于患者的胃肠道管壁以外腹内其它部位,CT影像学检查表现为腹腔内有孤立状态下的软组织肿块存在[9-12]。本次研究结果显示,胃肠道间质瘤CT影像学检查与病理检查的符合率达到91.7%(55例),病变诊断的误诊率达到1.7%(1例),漏诊率达到6.6%(4例)。说明CT技术在胃肠道间质瘤疾病的诊断方面具有一定的优势,但误诊和漏诊仍然不能避免,术后病理学检验仍然显得尤为必要。

[1] 李良,徐其佐,王新美,等.胃肠道间质瘤的临床病理及治疗分析[J].中国现代医学杂志,2012,5(23):642-644.

[2] 唐磊,孙应实,沈琳,等.胃肠道间质瘤的靶向治疗CT征象演变及其与预后关系[J].中华胃肠外科杂志,2010,7(32):497-501.

[3] 中国胃肠道专家组.中国胃肠道间质瘤诊断共识(2008年版)[J].临床肿瘤学杂志,2011,8(14):746-753.

[4] 孔平,刑祚钦,丛黎,等.CT征象对胃肠道间质瘤恶性程度预测的诊断价值[J].江西医药,2013,17(11):452-453.

[5] 张龙江,祁吉.胃肠道间质瘤:一种新确定的胃肠道间叶性肿瘤[J].中华放射学杂,2012,40(23):998-999.

[6] 陈群林,孙辉红,陈益光.胃肠道间质瘤的X线和CT表现[J].中国中西医结合影像学杂志,2010,3(14):186-188.

[7] 侯英勇,王坚,朱雄增.胃肠道间质瘤临床病理研究进展[J].临床与实验病理学杂志,2011,16(3):244.

[8] 章士正,方松华.胃肠道间质瘤的影像学诊断[J].中国医学计算机成像杂志,2011,7(2):126.

[9] 曹殿波,史东光,牛春波,等.胃间质瘤的多排螺旋CT诊断及病理对照[J].中国临床医学影像杂志,2012,17(3):127.

[10] 饶向红.胃肠道间质瘤CT诊断价值探讨[J].当代医学,2013, 19(2):88.

[11] 岳松伟,高剑波,杨学华,等.胃间质瘤的螺旋CT诊断价值[J].中国医学影像技术,20013,22(7):1035.

[12] 何伯圣,沈云霞,巴奇,等.胃肠道间质瘤的CT和MRI诊断价值(附16例分析)[J].医学影像学杂志,2011,16(2):250.

10.3969/j.issn.1009-4393.2015.34.013

江西 344200 抚州市职工医疗保险门诊部 (许学成)