引汉济渭工程在国家水资源战略布局中的作用

王 浩,刘家宏

(中国水利水电科学研究院流域水循环模拟与调控国家重点实验室,100038,北京)

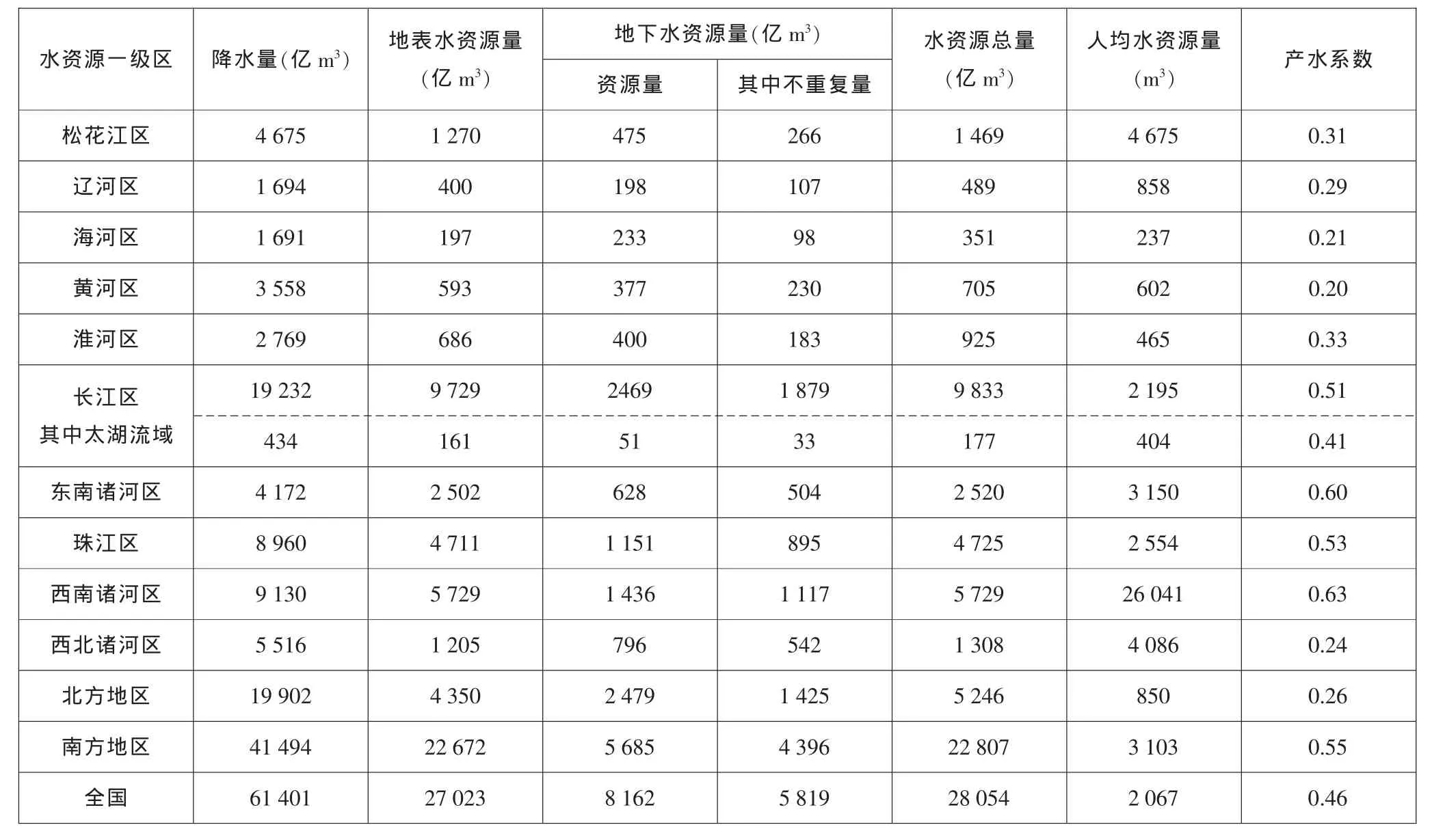

中国人均水资源量约2 100 m3,不足世界人均水平的1/3,在192个有水资源统计的国家和地区中,位居第127位。中国水资源总体格局受所处的地理位置及季风气候区、特殊的三大阶地等因素控制,呈现南多北少、东多西少,年内年际变化大等特征。南方面积占全国的36%,人口占54%,耕地占40%,GDP占56%,水资源占81%;北方面积占全国的64%,人口占46%,耕地占60%,GDP占44%,水资源仅占19%;社会经济与水资源的分布严重不匹配。为应对这一突出问题,国家提出了水资源的“空间均衡”战略,规划建设“四横三纵”的国家水资源宏观配置网络。此外,还规划建设引黄入晋、引汉济渭、引滦入津、引江济太等15宗区域性骨干调水工程,其中的引汉济渭工程最为特殊,工程难度也最大,堪比中国历史上的都江堰、郑国渠、灵渠等著名水利工程。

表1 中国水资源一级区水资源总量(1956—2013年)

表2 陕西省水资源分布(1956—2013年)

一、引汉济渭是国家水资源战略布局的重要一环

我国水资源总体短缺,最严重的是黄淮海地区,该地区人口约占全国的35%,GDP占比约为1/3,粮食生产占比约为2/5,但水资源量仅占全国的7%,见表1,人均水资源量仅为427 m3,约为全国的1/5。南水北调东、中线通水后,可以极大地缓解海河和淮河流域的水资源供需矛盾,但自产水系数最低(0.20)的黄河流域,由于其下游“地上河”的特点,无法利用到南水北调东、中线工程的“一滴水”。西线工程能够给黄河供水,但西线工程尚在论证中,何时上马、哪年建成还未可知。即使未来西线工程通水了,依然无法解决黄河最大支流——渭河的供水问题,因此兴建引汉济渭是国家水资源战略布局中不可或缺的一环。

陕西省内水资源分布总体呈现南多北少的格局,见表2。陕南地区人口不足全省的1/4,水资源量占全省的3/4,关中地区人均水资源量315 m3,是全省人均水资源量最少的地区,仅为全国平均水平的15%,比黄淮海地区人均水资源量(427 m3)还少26%。关中平原现状节水水平已经很高:人均用水量仅200 m3,不到全国平均水平的一半;亩均灌溉用水230 m3,为全国平均水平的55%;万元GDP用水量约为45 m3,仅为全国平均水平的40%。继续通过节水来解决关中地区的水资源问题,潜力非常有限,必须依靠外调水源。因此从陕西省水资源空间均衡配置的角度考虑,引汉济渭工程也十分必要。

从“自然—社会”二元水循环的效率分析,引汉济渭水较南水北调东、中线水具有更大的重复利用价值。南水北调东、中线的水量入供点大都在黄淮海平原区,这些区域距离入海口较近,外调水使用后产生的退水流程短,能够被重复利用的次数较少,且退水无法进入黄河干流,不能发挥冲沙效益。引汉济渭水的入供点在关中平原,其退水进入渭河,再从潼关汇入黄河,经小浪底水库调节后,到达黄河下游,供国民经济、生态环境和输沙之用。引汉济渭退水的流程较南水北调东、中线长500 km以上,其单方水的生态环境、输沙效用大大增加,潜在的重复利用次数也大大增加。因此引汉济渭单方水的效率更高,从效率评价的角度来说,“引汉济渭”也应被优先推荐。

二、引汉济渭将有效盘活陕西省水资源配置全局

引汉济渭工程从秦岭南坡的汉江流域取水,通过98.3 km的无压隧洞,输送到渭河关中平原。本项调水工程克服了秦岭的高度,穿越了中国南北地理分界线。这条分界线不仅是地域的界线,同时也是降水的界限、文化的界限。秦岭南坡年均降水量在1 000 mm以上,秦岭北坡的关中平原则在800 mm以下,南侧为稻米文化区,北侧则为麦黍文化区。引汉济渭将陕南的水抽调到关中平原,将开启陕西省南水北用的历史。引汉济渭工程通水后将有效缓解关中宝鸡、咸阳、西安、铜川、渭南五市和杨陵示范区的缺水现状,有力支撑关中—天水经济区和丝绸之路起点的建设。

引汉济渭工程兼有十分重要的生态环境功能。渭河下游华县断面多年平均生态环境缺水3.49亿m3,其中最大年缺水达8.83亿m3。引汉济渭水在国民经济系统中多次循环使用后,预计仍将产生约8亿m3的退水,这些退水经过深度处理后得到的再生水,将成为渭河流域特别是非汛期的河道基流,有效改善渭河中下游的生态环境,对降低“潼关高程”也有积极作用。

引汉济渭工程还可以间接辐射陕北缺水地区。在渭河基流水量增加8亿m3的情况下,陕北的榆林、延安相应增加在黄河北干流的引水量,将不会影响黄河干流水资源的供需平衡。因此引汉济渭工程通过水量置换可实现对陕北能源重化工基地的间接供水,有效盘活陕西省水资源配置全局。

引汉济渭工程及其配水网络建设将拉开陕西现代水网建设的大幕,形成南接汉江水系、北达陕北高原(通过黄河水量置换)的区域大水网,实现南北统筹、丰枯相济、多源保障的战略配置构想。引汉济渭水进入关中后,还将置换部分地下水源,对地下水超采区的治理意义重大,可有效增加地下水的战略储备,提升抵御大旱的能力。不仅如此,引汉济渭的调水时段主要在汛期,将陕南的灾害性洪水抽调到关中平原,成为有用的水资源,这是洪水资源化的一个典型案例,可以减轻陕南地区的洪涝灾害。

引汉济渭工程综合效益巨大,据测算,引汉济渭年调水量15亿m3,按照水资源的影子价格5.81元/m3计算,年调水量产生的社会经济效益为87.15亿元/a;引汉济渭8亿m3的退水经再生处理后可弥补河道内生态环境用水3.5亿m3/a,置换地下水超采水量4.5亿m3/a,按照水资源的生态服务价值测算标准1.0元/m3计算,其生态效益约为8亿元/a。

三、引汉济渭面临与南水北调中线竞争用水的挑战

引汉济渭的水源区为汉江黄金峡水库坝址断面以上,约1.7万km2;南水北调中线工程的水源区为汉江丹江口水库断面以上,约9.5万km2。引汉济渭水源区与南水北调中线工程水源区是部分重合的;更确切地说,前者的水源区完全包含在后者的水源区之内,因此二者存在竞争性用水的问题。

针对1956—1997年长水文系列分析表明,引汉济渭工程多年平均年减少丹江口入库水量15.8亿m3,与之对应,丹江口水库水量出库减少12.45亿m3,中线工程北调水量减少3.35亿m3。引汉济渭工程对中线工程调水量的影响,枯水年比丰水年大。调水最多年份(丰水年),陶岔渠首调水量减少仅为0.6亿m3;调水最少年份(枯水年),陶岔渠首调水量将减少12.9亿m3,占该年年调水量的23%。在丹江口入库径流频率大于75%的枯水年份中,引汉济渭工程平均降低(影响)陶岔渠首北调水量近7亿m3,是多年平均的2.1倍。

引汉济渭与中线工程的竞争性用水矛盾可通过三条途径解决:①枯水年份通过黄金峡水库下游的石泉、安康水库调节部分汛期洪水,改善丹江口入库流量过程,增加北调水量。②随着汉江中下游梯级水电站的开发建设和引江补汉工程的建成,航运条件大大改善,需丹江口水库下泄水量将大幅度减少,有助于增加北调水量。③汉江上游水源区与黄淮海受水区具有较好的水文丰枯互补特征,水源区偏枯年份与受水区偏枯以上年份遭遇8.8%~13.3%,其中同枯遭遇概率仅为2.2%~6.7%,这就意味着在汉江枯水年份,有80%以上概率遇到黄淮海流域的偏丰年份,可以通过增加黄淮海受水区当地水源供给来弥补北调水源的不足;另外不到20%的年份可以启动关中地下水源储备,削减引汉济渭供水来保证南水北调中线的水源供给。

南水北调中线工程和引汉济渭工程有竞争的一面,也有统一的一面。南水北调中线工程缓解了我国最缺水的海河和淮河流域的水资源供需矛盾,直接受益人口6 000万,间接受益人口6 000万,共计1.2亿人;引汉济渭解决了黄河流域最缺水的渭河流域的水资源供需矛盾,直接受益人口2 500万(关中地区),间接受益人口500万(陕北地区);两项工程合力保障了黄淮海流域供需矛盾最突出的水资源敏感地区的供水安全,直接受益人口8 500万,间接受益人口6 500万,合计受益人口1.5亿,约占全国总人口的10%。虽然在约20%的概率上存在水源竞争问题,但总体看来还是大协同、小冲突。在战略层面,两项工程将联合为实现国家水资源的空间均衡配置发挥重要而不可替代的作用。

四、引汉济渭工程运行调度需要解决的关键技术问题

引汉济渭工程对解决渭河缺水问题具有不可替代的作用,是沟通陕南、关中,辐射陕北的关键工程。如何最大限度发挥工程的供水和生态环境效益,还需要解决水文预报、工程调蓄、优化配置、运行调度等方面的一系列关键技术问题。

1.径流预报

水文预报的不确定性、预见期是水库调度决策的关键影响因素,科学做好水文预报,是协调引汉济渭工程和南水北调工程水源冲突的有效手段。引汉济渭工程的调度需要中长期预报和短期预报两套预报成果。中长期预报确定未来一个时期的调度策略。例如未来一年的预报结果为枯水年,就要启动枯水年的运行调度模式,石泉、安康水库要在未来一个水文年主动调蓄洪水,改善丹江口入库流量过程。短期预报服务实时调度,基于预见期以内的径流预报信息构建优化调度模型,设置预留库容,确定引水流量以及调蓄工程的蓄/泄流量等。水文预报只能提供未来一定预见期内,包含预报不确定性的水文信息。目前的预报技术只能可靠地预报未来1~4天内的径流信息。相比而言,河流汛期和水库防洪调度期都长达数月。在这种情况下,确定性的调度决策面临着预见期以内的预报不确定性和预见期以外径流不确定性的难题。因此需要进行相关研究,增设监测站网和相关仪器设备,提高预报精度和预见期,为科学精细化的水量调度提供基础支撑。

2.工程调蓄

引汉济渭调水要服从南水北调中线工程,加之汉江上游来水量年际变化大,因此造成引汉济渭的调水过程十分苛刻,大部分可引水量集中在汛期,而受水区的需水过程基本均匀,供求过程线严重不匹配,由此引发工程调蓄问题。根据1954—2008年长水文系列调算结果,引汉济渭实现平稳供水的多年调蓄容量需求为9.15亿m3;50%频率的单年调蓄容量需求为0.85亿m3。现有调水和配水系统调蓄容量十分有限:黄金峡水库调节库容0.92亿m3,三河口水库调节库容5.53亿m3,共计6.45亿m3。现有水库的调节库容难以满足要求,而配水工程位于秦岭北坡,缺乏天然的建库条件,难以建设大型调蓄工程。因此需要研发地表水、地下水联合供给和配水管网系统分散调蓄技术,加快小水河水库、东庄水库建设,增加关中地区的调蓄能力,间接为引汉济渭调蓄服务。

3.优化配置

引汉济渭工程从长江最大的支流汉江调水到黄河最大的支流渭河,将从根本上改变陕西省水资源配置格局。汉江水源区来水丰枯变化大,而调水工程主要供秦岭以北的工业和城镇生活用水,需水过程相对稳定,所以对调水工程的调蓄能力有很高的要求。引汉济渭配置情景复杂,工程联动难度大,由于抽水高程的限制,水库调蓄功能难以发挥,所以,迫切需要开展引汉济渭水与关中平原其他水源的多源优化配置研究,制定受水区地表水、地下水、外调水等多水源、多用户的水资源配置方案,同时注重水资源保护。配置研究还需打破受水区的地域界线,探索关中平原渭河用水权与陕北高原黄河北干流用水权的置换问题,扩大引汉济渭工程的受益范围,以引汉济渭水间接支撑陕北能源重化工基地的建设和发展。

4.运行调度

引汉济渭工程的运行安全系于全程水力学调控和泵站、闸阀、水库与配水管网的联合调度。引汉济渭运行调度主要面临以下4项挑战:一是调度目标多,供水目标以城市供水为主,水量水质保证率要求高,另外,三河口水库除了供水之外,还有防洪、下游供水及发电等任务。二是调度水源多,受水区水资源调度涉及众多水源,包括外调水、当地地表水、地下水、再生水、其他水源等,如何科学合理地调度这些水源实现丰枯互补、分质供水,发挥最大效益是一个重要的科学问题。三是存在多个利益主体、多个决策主体,包括部门之间、区域之间、全局与局部之间的多个利益主体和决策主体,例如,陕西省、湖北省、南水北调中线受水区沿线各省(直辖市)等,总之,引汉济渭水量调度是一个群决策问题。四是调度管理机制不明确,水量调度及工程调度的管理机构尚不明确,水价生成机制及水权水市场机制尚未建立,此外还需要处理好行政配置和市场调节的关系。在闸泵库群集中控制算法方面,需要系统研究对比流量补偿、蓄量补偿等多种自动控制算法,提出适合引汉济渭调水工程特点的自动控制算法,在配水流量调整或系统状态切换时能够在最短的时间内,通过尽量少的闸泵调整次数使水位恢复到控制阈值范围内(±5 cm),且水位变动最小,闸泵调整变幅也较小。

五、结 论

引汉济渭工程的开工建设是陕西省的一件大事,也是中国水利史上的一件大事,在国家水资源战略布局中占有重要且不可替代的地位。引汉济渭是一项造福人民的水利工程,并将长久地发挥效益。引汉济渭工程在深埋超长隧洞等方面挑战了当前工程技术的极限,体现了人类智慧的伟大力量。引汉济渭以中国力量为主体兴建,体现了中华民族坚韧顽强的民族性格,就像昆仑—秦岭是中华大地的脊梁一样。引汉济渭工程的建成将有效盘活陕西省水资源配置全局,实现丰枯互补、南北调剂,有效支撑丝绸之路起点建设。引汉济渭也面临与南水北调中线竞争用水的挑战,以及运行调度等一系列关键技术问题,可以通过区内域外多种途径、地表/地下多源优化配置、流域水文预报、“集中+分散”调蓄、闸泵库群联合调度等多种手段得到科学的解决。

[1]王浩,秦大庸,王建华,等.黄淮海流域水资源合理配置[M].北京:科学出版社,2003.

[2]蒋建军,刘家宏,严伏朝,等.浅议引汉济渭几个关键技术问题[J].南水北调与水利科技,2010(5).

[3]王伟,钟永华,雷晓辉,等.引汉济渭工程水源区与受水区丰枯遭遇分析[J].南水北调与水利科技,2012(5).

[4]刘家宏,严伏朝,牛存稳,等.浅议引汉济渭配水工程调蓄研究的关键问题 [J].中国水利水电科学研究院学报.2014(3).

[5]娄华君,李涛,王宏.南水北调中线工程的水量调蓄问题及对策[J].应用基础与工程科学学报,2004(12).

[6]刘家宏,魏娜,牛存稳,等.复杂水资源系统调蓄计算的时变耦合模型[J]. 科学通报,2014(30).

[7]傅长锋,张米军.南水北调配套调蓄工程技术研究及设计要点[J].水利水电技术,2005(4).

[8]邵薇薇,刘家宏,徐鹤,等.引汉济渭工程受水区供用水过程分析[J].水资源研究,2013(2).

[9]高学睿,杨浩,刘家宏,等.基于DEM分析的引汉济渭工程受水区调蓄节点选址研究[J].水利水电技术,2014(7).

[10]杨晓茹,费良军,张永永,等.引汉济渭调水工程受水区水资源优化配置研究[J].水利与建筑工程学报,2012(4).

——以陕西省引嘉入汉调水工程为例