海绵城市建设背景下的城市内涝防治探索

——以镇江市为例

文·图 ◎ 赵江

海绵城市建设背景下的城市内涝防治探索

——以镇江市为例

文·图 ◎ 赵江

近年来各地内涝灾害频发,“城市观海”奇观层出不穷,影响了城市的正常运行,城市洪涝灾害防治成为城市建设的重要任务。分析内涝成因,除了管网标准偏低外,“全球气候变暖带来的极端天气增加”往往被认为是灾害产生的重要原因。分析镇江市的气象资料研究发现,近10年降雨强度并没有显著增加,持续推进的城市易涝点整治已经逐步改善了老旧城区的排水条件。但是随着城区扩张,又产生了新的内涝问题,实际上造成城市内涝的主要原因是城市建设中对于排水安全不够重视和落后的排水理念。

排水理念的转变

“十八大”以来,随着生态文明建设理念的深入落实,原有的排水理念发生了巨大的转变,城市排水从“快”排转到“渗、滞、蓄、净、用、排”,通过综合的工程措施减少洪涝灾害,减轻面源污染,实现水资源平衡,让城市“弹性适应”环境变化与自然灾害。“海绵城市”的提法直观形象地表现了这种特征,其确实是解决城市内涝的根本途径。

传统的排水设计与水利防洪排涝和城市景观的滞涝功能相对割离,没有形成系统的渗、滞、蓄、排功能。主要的缺陷有三个方面:抗风险能力差,超标暴雨城市易涝;城市地表径流污染直接入河,导致水环境恶化;雨水以排为主,水资源利用率低。此外,中国多年以来城市基础设施建设欠账较多,普遍存在城市排水标准低下的问题。目前国内城市现状排水管网设计重现期大多为1~2年,新的排水规范将标准提高到了3~5年,低于发达国家5~10年的标准,更重要的是缺少系统的城市排涝系统。借助海绵城市建设契机,提高城市的排水标准,完善城市排涝系统,特别是旧城区,在城市管网不能大规模翻建的情况下,充分利用现有排水、排涝设施,结合城市景观绿地的蓄滞作用,蓄、排结合,提高城市排水安全。

图片说明

1. 镇江新区雨洪管理规划中采用了全数字模拟手段

镇江市的探索实践

1. 排水设计引入雨洪风险评估和灾害应对理念

多年的工程实践表明,发挥规划的统领作用,在城市规划阶段采用雨洪风险评估等技术手段,系统设计城市防涝系统是提高城市排水安全的根本保证。

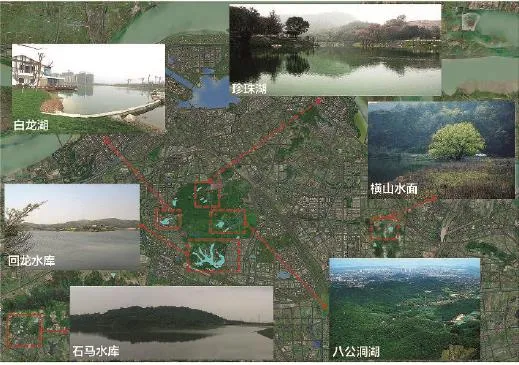

2. 镇江众多的水塘和湖泊河流,形成了城市防洪防涝系统

传统的排水设计以管道排水为主,采用推理公式,按照重现期要求设计,其主要缺陷是缺少风险意识,一旦遭遇超标暴雨,易导致城市内涝。镇江市规划设计研究院自2009年起将城市排水提高到城市防灾安全的高度,经过多年实践,逐步形成了比较成熟的城市雨洪灾害评估和灾害应对体系,通过建模、大数据模拟分析等技术手段,实现了排水设计从重视单一重现期结果到过程控制和多种风险组合下的预测分析的转变,提高了决策的科学性。

技术路线如下:首先是根据地形地貌和城市下垫面情况采用GIS建模,用XPSWMM软件模拟评估现状排涝系统,甄别城市易涝点和内涝敏感区,评价排水安全,对于新规划区域可同样进行评估,其结果用于后续的用地规划调整和城市竖向调整;然后,现场调查城市易涝点和内涝敏感区的排水设施、历史内涝记录,结合城市规划和城市建设计划,提出初步解决方案,通过分析模拟,最终确定规划调整意见和工程应对措施。主要工程措施包括增大管径、增加泄洪通道、利用绿地蓄滞等等。对于有些特殊的易涝点,受条件所限难以根除的,建议该地区限制开发建设,或者将其用地性质变为城市绿地,用于蓄洪。

3. 地势低洼的康湾小区,借助低洼绿地和地下蓄水池的共同作用,特大暴雨也未淹水

旧城区一般管网标准偏低,城市绿地相对较少。河湖水面在历史上逐步被侵占,海绵城市改造条件有限,城市内涝风险较大。内涝防治方案宜采用绿色和灰色相结合的原则,暴雨时为管道排水加地表导流。城市绿地、景观公园、河湖水面甚至部分较低等级的道路都是重要的蓄排设施,必要时淹没部分用地以保证城市总体安全。新规划城区,在规划之初进行风险评估,针对内涝高风险区域的主要措施包括调整城市竖向以有利于地表径流的导流,增加用于蓄洪的城市水面率和河网密度,严格控制景观用地的竖向标高以有利于滞洪和蓄洪等。

风险评估和灾害应对措施应在专项规划和城市控制性规划中得到落实,并应用于城市土地上市、规划方案审查、道路水系建设等方面。镇江市自2011年以来对全市的内涝风险进行了系统的分析,在镇江市新区的雨洪管理规划中采用了全数字模拟手段,达到了有效应对30年一遇的能力(图1)。

2. 采用海绵技术建设城市防涝系统

镇江市已经建立了较完善的城市内涝防治系统。以水利设施为代表的金山湖和多个山脚水库,被保留下来作为城市水景公园,充分发挥其蓄洪功能,结合城市河道建设,形成了大的城市防洪防涝系统(图2)。其中金山湖具备1 300万立方米的蓄洪能力,可防50年一遇的内涝。

4. 按LID要求设计的金山湖路,利用机非隔离带建下凹雨水花园

镇江的丘陵地形和发达的河网,有利于地表导流,结合现有管网排涝,内涝风险相对较低。前期的研究和工程实践表明,充分利用现有绿地,房前屋后见缝插针,采用LID技术将其改造为雨水花园、植草沟或者下凹绿地,结合绿色屋顶、透水铺装、生物滞留塘等技术,从源头削减、控制径流,完全可以在不进行大规模改造现有管网的前提下,大大提高防涝能力。

5. 专家参观改建后的江二社区

镇江市近几年进行了一系列的探索实践工作,规划建设了数十千米长、符合海绵城市技术要求的市政道路。新建的小区和正在进行的老小区改造工程,已经表现出极强的防内涝能力。2014年镇江“7.27”特大暴雨达到15年一遇的重现期,地势低洼的康湾小区凭借低洼绿地和地下蓄水池的蓄滞作用,未发生淹水(图3)。按LID要求设计的金山湖路,沿路未设雨水管,利用机非分隔带建设下凹雨水花园,蓄滞行洪,路面无积水(图4)。在建的江二社区,模拟结果为能抵抗30年一遇内涝、10年一遇管道出流峰值同原、1年一遇标准。近期建成的透水停车场在最近几场大雨中地表不产流(图5、6)。这些工程实践为海绵城市的推广建设积累了宝贵的经验。

6. 江二社区透水停车场改造后,地表不产流

3. 结合景观绿地建设提高城市防涝安全

除了采用LID技术从源头控制削减径流外,发生高重现期暴雨时,应充分发挥城市公园等景观绿地和水系的蓄滞作用。不论是新规划区还是旧城区,都能大大提高城市防治内涝的能力。

公园绿地调蓄的关键是要控制好蓄滞区域的高程,总体竖向高程要低于周边保护区域,遭遇暴雨时将周围地块雨水导流过来,发挥其蓄滞作用,用以弥补城市河湖水面率和河网密度的不足。为了减少雨后维护管养的工作量,蓄滞区域需减少硬质铺装,尽可能不建钢筋混凝土调蓄池,并注意保护人员安全。

新建城区应通过风险评估和雨洪模拟确定,根据防涝系统要求调整水系规划、用地规划和城市竖向,必要时单独增加下凹式景观公园,用于城市蓄洪。镇江的大多数水景公园都参与了城市蓄洪,其中镇江新区的观塘路下凹式水景公园,当时分析新区的战略发展规划时,发现其水面率偏小,河网密度不足,内涝风险大,于是在城区中央增加了一条约4千米长、80~120米宽、2~5米深的下凹式城市景观轴,具备调蓄60万立方米的雨水的能力,将10余平方千米的城区防涝标准从5~10年一遇提高到30年一遇(图7)。

旧城区防涝标准低,应利用一切可能机会改造建设下凹式景观公园,对于解决易涝点难题极其重要。镇江的玉山公园原为棚户区,在改建为公园时采用下凹式设计,通过多专业协调,解决了其南面寺院及居民区的多年积水问题,并具备内涝调蓄能力,实现了生态、景观、内涝防治等多目标的统一(图8)。

海绵试点的下一步工作重点

7. 观塘路下凹式景观轴,防涝标准为30年一遇

海绵城市建设是一个极其复杂的工程,涉及到水利的防洪排涝,水系的生态修复,城市内涝、面源污染治理和水资源平衡。对于镇江市来说,重点是城市内涝和面源污染治理。工程项目安排主要包括水利工程、LID工程、水生态修复、雨污水管网建设,包括现有的截流系统优化、初期雨水调蓄池建设和补水活水工程等。建设目标为内涝防治30年一遇,面源污染削减60%。

整体思路是不欠新帐,新改扩建项目按照新要求建设,已建旧城区的试点区3年建完,全市2025年达标。对于新改建项目,按照整体目标采用较高标准完成,老城区结合老城改造、街巷整治逐步推进。

8. 玉山公园下凹式设计,解决了多年积水问题

根据海绵城市实施方案要求,将各项指标细化到地块,重点是雨水径流控制率、不透水率、径流峰值、水面率和河网密度等指标落实到控制性规划中,并在土地出让条件、规划设计要点中明确。目前已经启动与海绵城市有关的专项规划的修改,着手编制镇江市本地的海绵城市设计导则和相关的设计规程、验收、维护指南。海绵城市的建设要求从规划到设计、施工图审查、建设、竣工验收、移交维护,实现全方位的监管,确保项目落地、发挥实效。

在项目建设的同时,启动全市的海绵城市建设规划,逐步完善并编制适合本地的海绵城市建设的标准图集、设计手册、维护管理手册,形成完整的技术体系。

海绵城市建设的经验教训

1. 海绵城市建设需要加强基础性的研究

海绵城市建设技术本身就是一个多学科的技术集成,涉及水利、水文、排水、生态、景观、环境、规划等多个专业,需要系统地研究当地的降雨强度、频率和场次分布、雨型特点、水资源平衡、水环境容量、面源污染特点、下垫面情况以及城市的内涝防洪方案和生态保护要求,结合当地实际制定总体方案和技术落地措施。各地情况不同,差异较大,目前国内还处于探索阶段,无论是技术储备、人员培训、建设经验还是产业成熟程度方面都存在较大差距。大规模地开展试点建设必须慎之又慎,工程安全性需放首位,不能因此造成新的内涝隐患。

2. 海绵城市建设应遵循因地制宜、循序渐进的原则

镇江试点区以旧城区为主,城市建设不能搞成全城开挖,推翻重建。应该以利用优化现有排水设施为基础,采用绿色和灰色相结合的措施,重点解决城市面源污染和内涝,其他控制指标可根据实际工程需要调整。可能带来安全隐患的透水铺装、调蓄池等新技术、新材料、新设施,可先做少量中试工程,不断改进,在取得一定经验后方可推广。涉及的植物种类、景观效果、种植土配比、渗滤设施、生态修复技术,同样也应根据小范围应用效果推广。

新建城区应树立尊重自然、顺应自然的原则,以保护现有生态、水系为前提,结合景观、水利设施建设推进海绵城市建设,尽可能少用设备装置,以自然积存、自然净化、自然释放为主,少维护,低成本,同时达到建立生态低碳城市的目标。

3. 改变景观审美观点,建设少维护生态景观

海绵城市建设对生态景观带来的最大挑战在于审美观念的变化,其中最主要的是对下凹式景观的适应。对于中国大部分城市来说,如果一半的城市绿地能建成设计安全的下凹式,将极大地缓解城市的内涝压力。然而景观凸起造景的观念根深蒂固,在工程实践中,LID工程几乎都存在因为标高控制不当而被迫返工,施工人员对高程控制的随意性给防涝安全性带来很大的隐患。其次是植物选配的科学性,尽量选用本地的既耐旱又耐涝的植物,考虑一年四季的景观效果变化,通过植物高低搭配来改善下凹式绿地带来的视觉效果的不适应,以利于LID技术的推广。最后是植被宜带有一定的“野”性,具有自然生态和低维护的特点。实际工程中往往为了追求枝繁叶茂、鲜花盛开的景观效果,增施花肥,造成氮、磷等营养物进入土壤后,随雨水流入河道湖泊,污染水体。

海绵城市建设是一个新的课题,需要各个学科在工程实践中不断地磨合、探索,从生态景观的角度出发来研究城市内涝和面源污染治理等问题,以丰富城市建设的内涵,提升城市品位,有着广阔的应用前景。

赵江 镇江市规划设计研究院市政分院院长、高级工程师,从事市政规划设计,研究方向为城市内涝、面源污染治理,城市水生态修复。