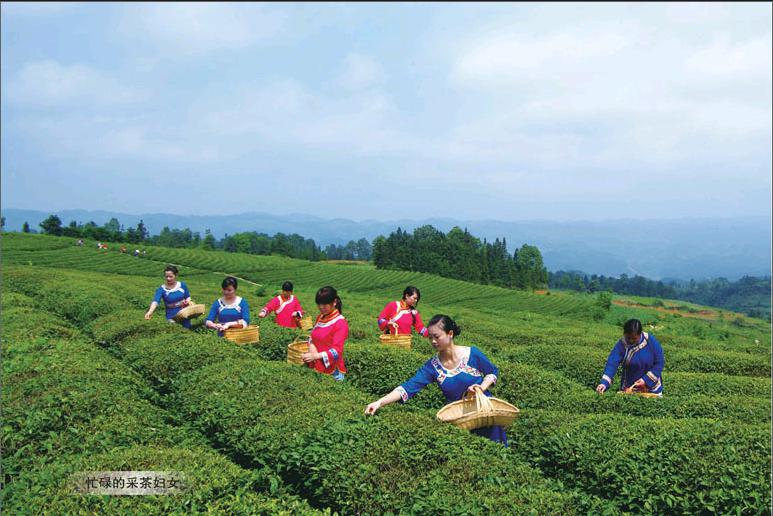

寻迹石阡:苔茶之乡,茶灯故里

韩旭东

石阡素有“中国温泉之乡”、“中国长寿之乡”和“中国苔茶之乡”等美称。石阡又是历史上是重要的“茶马交易中心”,有着独特、厚重的茶文化。石阡苔茶品质优良,富含多种有益人体的微量元素,具有香高、味醇、耐冲泡、粟香持久等特点,自古闻名于世,是古代皇室贡品。因茶而生的“茶灯”,是石阡民间艺人把采茶、制茶与花灯文化和社会现状紧密结合,演绎出的一种当地特色的民间灯艺表演形式。

中国苔茶之乡

石阡地处黔东北,境内山峦起伏,沟谷纵横,属亚热带湿润季风气候区。这里日照充足,气候温和,雨量丰沛,暖湿共节,无霜期长。因地势偏僻,生态环境保护完好,石阡的茶叶品质上乘,“苔茶”即是其中佳品。

“石阡苔茶”,俗称苔子茶,既是一种茶树品种名,又是茶叶产品名称。

石阡苔茶是中国屈指可数的茶树良种,母树属古茶树系列。其外形上具有苔粗、芽壮、叶厚、节间长、持嫩性好,特别是嫩稍苔状独特等鲜明特征;内质上,可溶性高达40%,超出国家标准10%,氨基酸与茶多酚比例均符合国家标准,富含钾、锰、硒、锌、锂、锶等有益微量元素;具备香高、味醇、耐冲泡、粟香持久等特点。后因品质优良,被引种到黔东、黔北、黔东南等地,成为贵州特色茶产业的战略品种,被誉为“金不换”和“品牌中的品牌”。

关于苔茶的来源,在石阡民间有个传说:从前,在五德镇新华的崇山峻岭中有一个山洞,叫仙人洞,洞里隐居着两位神仙。他们受命于天,到此地救苦救难,村民若缺衣少食,即可到山洞求助;若有灾难疾病,饮山

洞之水便能逢凶化吉。因此周围山寨村民常来此祈求平安幸福。一日,一老翁突发疾病,由家人搀扶到山洞求治,到此却发现洞中水源干涸,池中落叶沉积,无水可饮。情急之下,老翁以池中落叶当药咀嚼吞服,该叶入口微苦,回味甘甜,口感甚好;药液下肚,顿觉神清气爽,病痛全除。于是老翁采落叶之树上的种子回家播种。消息传开,山民纷纷效仿。不几年,这种树就漫山遍野了,后来此树被当地人称为“苔茶树”。

据明万历年间《贵州通志》载:“石阡茶始于唐代,种茶、饮茶盛于明初,黔省各属皆产茶……石阡茶……皆为贡品”,这说明在唐代石阡茶就很著名,到了明、清,以“石阡苔茶”为原料的“坪贯茶”就已作为贡茶而供奉皇室。

清朝以来,石阡苔茶发展迅速。道光九年,石阡人徐培深以第一名考选御史,获道光帝赞赏,于皇宫单独召见。培深入宫,欲行大礼,道光忽闻茶香扑鼻,甚奇,免礼赐坐,追问原因。培深如实相告,言其五十又二,能考第一,应归功于常饮家乡南山(即石阡县五德镇东部的南岸山)茶。道光闻之,急命徐府取茶来品,且召爱臣穆彰阿、琦善和侄子奕山、奕经共饮。茶泡好后,屋内茶香益浓益醇,人人赞不绝口,道光见杯中茶水绿中带黄,脱口而出:“好茶,好黄茶”。立即下旨定南山茶为贡茶,年年必备。此后,“喝好茶,南山茶”一语一度流行于宫中。次年,培深补授江南道监察御史,兼署兵科给事中。

民国初年《石阡县志》载:“仅城南五十里包溪、大地方一带产茶最富,岁约出十余万斤。东贩湖南长沙、北贩四川酉阳……又城北五里梁家坡茶,岁出千余斤,其味清香,人争购之。”同时期的《石阡乡土教材》第三十二条载:“贵州产茶之多,首推安顺;茶味之美,则以石阡为巨擘焉。”另据1940年《杨大恩乡土教材辑要》记载:“民国二十五年贵阳开全省展销会,石阡茶获优质奖章”。

新中国建立后,石阡成了全省红茶的试验区和青毛茶(黔青)的主产区。生产的红碎茶由国家统购主销苏联,用茶换取苏联技术。青毛茶由国家统购主销西北、云南、广西等地,解决当时的物资短缺问题,支援国家建设。因此,1958年在北京人民大会堂召开的全国群英大会上,周恩来总理亲笔题词,为石阡县颁发了“茶叶生产,前途无量”的锦旗。

六十至七十年代石阡茶园发展到万余亩。九十年初县农业局成立茶叶站,对连片茶园实行承包经营,并建成高源、高坪、坪山、新山、大屯几个密植免耕茶园3000余亩,恢复了东门坡等一批老茶园,茶叶产量达到年产500吨,产品远销国内十余个省,并通过联合利华出口到英国。

2003年后,石阡县委、县政府将茶叶作为“兴石富民”的一个主导产业,举全县之力加大投入。2009年,石阡县茶叶协会成立。党委政府通过“物质上扶持,精神上鼓励,经营中帮助,发展中引导”的方式,逐渐提高了石阡茶叶经营组织化程度。

2009年9月,石阡苔茶获得了国家地理标志保护产品。同年10月,它被中国茶叶流通协会授予“中国苔茶之乡”称号。2010年获“贵州三大名茶”(湄潭翠芽、凤岗锌硒茶、石阡苔茶)称号。

独特的茶文化

中国是茶的故乡,据说饮茶始于神农时代。西汉就有“舍中有客,提壶行酤,烹茶尽具,已而盖藏”的记载。茶与石阡人的文化生活相结合,形成了石阡独特的“茶礼、茶艺、饮茶”习俗。

茶是石阡人必备的生活资料。有朋自远方来,石阡人喜以茶相待,男主人陪坐聊天,女主人煮茶下厨,礼仪周到。在石阡,若逢红白喜事,主家要设“礼房、厨房、酒房、茶房”,俗称“四大房”。其中“茶房”就专管整场事务的茶事。在石阡城乡,茶叶还是千百年来祭祀中必不可少的祭品。以茶为祭,最早文字记载见诸南朝梁萧子显撰《南齐书》,书中齐武帝萧赜遗诏曰:“我灵上慎勿以牲为祭,唯设饼、茶饮、干饭、酒脯而已,”可见石阡“茶祭”传统源远。

石阡人也视茶为药。如今,石阡一些百姓还有存陈放“清明茶”的习惯,他们将茶叶储存在干净隐蔽的地方,一旦有人患感冒发烧或肠胃病,就熬煮茶水,加盐后让其服用,常收奇效。许多乡村医生还把茶叶作为药引。正如宋代王安石所云:“茶之为用,等于米盐,不可一日无。”

石阡还是著名的“长寿之乡”。其“长寿”的秘诀,和当地人爱喝苔茶不无关系。当地民间流传着一句话:“石阡茶,温泉水(石阡也是‘温泉之乡),天天喝,九十八。”

在石阡乡村,几乎每家都有火塘和茶罐,许多人家的茶罐是代代相传,已有数十年历史。用这种陶瓷罐熬的茶,石阡百姓就叫“罐罐茶”,当地长寿的老人都有长年喝“罐罐茶”的习惯。石阡的老人们还有经常吃“茶水泡饭”和“茶汤圆”的习惯。

伴随着茶叶贸易的兴盛,石阡产生了专门的茶叶贸易市集——茶叶巷。其位于石阡县城古城墙外,巷子宽不足2米,长也不过40米,距今已有三四百年历史。解放前,每逢“赶场天”,来自本县的地印、尧寨和坪山等地的茶农、茶叶贩子,以及比邻的思南、岑巩和镇远等地的茶商都会云集于此,以茶易盐,以茶换钱。石阡的茶叶,就从这里出发,通过乌江水道,经沿河,抵重庆,入长江,一路漂洋过海到达香港、新加坡、马来西亚等地区和国家。同时还通过挑夫运到岑巩县,从岑巩出黔,到湖南常德后行销全国各地。如今巷子依在,繁华已逝,只有两边的吊脚楼,似乎在讲述当年的繁盛。

石阡繁盛的茶叶生产、贸易也培育了自己著名的茶商和茶行:龙尧夫和他的“鸿运茶庄”。

“鸿运茶庄”1930年挂牌,其生产的精制茶屡获优等奖,每年畅销川、湘、粤、桂、鄂诸省达十余万斤。尤其武汉分店生意如日中天,可惜后来兵荒马乱,时势不济,逐渐隐退市场,淡出了人们的视野。

史料记载,自唐宋以来,石阡县城便是一个“茶马交易中心”,围绕它形成了自石阡经思南至重庆、自石阡经余庆至贵阳、自石阡经镇远到湖南等多条茶马古道。如今在石阡,依然随处可见这些古驿道的遗迹。

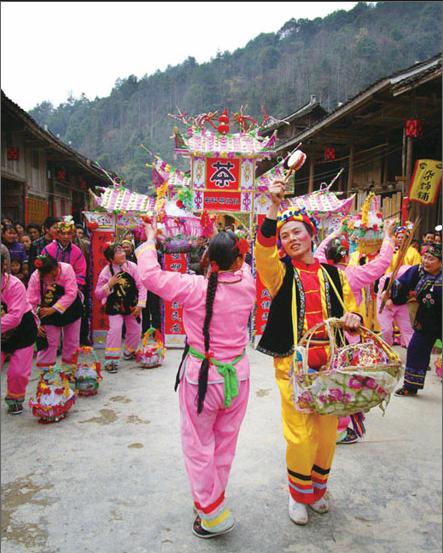

石阡产茶历史悠久,据唐代陆羽《茶经》载:“黔中生思州、播州、费州、夷州……往往得之,其味极佳”,“夷州即石阡”(清·《续黔书》)。自古“茶”便是石阡主要的经济支柱,而古代石阡人把采茶、制茶与花灯文化和社会现状紧密结合,演绎出一种具有鲜明地域特色和茶文化特色的民间灯艺表演形式——石阡茶灯。茶灯故里

“石阡茶灯”根植于石阡悠久的茶文化。《石阡县志》载:“阡素产茶,故有此灯庆会之特色也。”历史上,石阡以“茶叶、桐子、乌桕”等土特产为主要经济支柱,其中“茶”最突出。至明朝,种茶、制茶、饮茶在全县境内已普及。相传,石阡茶叶被朝廷定为贡品以后,石阡人为庆贺之,且为推出更多的贡茶,在县内大力发展种茶、制茶业,把采茶、制茶与花灯文化和社会现状紧密结合,演绎出一种具有鲜明地域特色和茶文化特色的民间灯艺表演形式——石阡茶灯。

“石阡茶灯”同样历史悠久,茶灯唱词记载:“灯从唐朝起,灯从唐朝兴,皇母娘娘眼睛痛,许愿99盏大红灯,33盏留上天,33盏去海边,33盏无去处,留在人间贺新春”。

古代“茶灯”的分布区域无史志可考,据口传资料,清以前,“茶灯”主要流传于石阡县境内各村寨,清代乾隆至光绪年间是“茶灯”的鼎盛时期。《石阡府志》的中记载了乾隆时期石阡春节元宵灯会盛况:“上元灯火,张灯立火树,扮龙虾狮各故事以行乐。”

而清末民初的史料描述更为生动:“有所谓茶灯者,以村童十二人饰女妆,为采茶十二姊妹,装一‘茶婆为其母,率领上山采茶。另装四、五十人作赶场式贸易,谈笑之间,多戏谑十二姊妹,茶婆往往怒骂之。各执一灯或数灯,极其繁盛。采茶歌声,风流婉转,观听者不可胜计。”

“茶灯”中的角色分为“十二采茶娘子”和“十二杂角”两大类。其中“十二杂角”中除“茶婆”以外,其余“杂角”为青壮年男人妆扮,并着适合身份的妆束,有丑角、正角之分,各自作不同形式的表演。

“茶灯”的灯极为隆盛。主灯古名“彩坛”,今称“彩门”,俗称“牌坊”。牌坊高约3米,宽约2米,厚约20公分,竹木为架,篾编纸糊。牌坊放置在演出场所中心起特殊的布景作用。另有“十二茶女”的提灯,灯型各异,形如花篮、菜篮、金瓜、白果、五星等。有“十二杂角”的道具灯,灯型有“二胡”、“春牛”、“葫芦”、“银狗”、“药箱”、“土地祠”、“杂货贩”、“思州大罗”、“倒把伞”等。还有场外的高挑灯、元宝灯、宫灯、鱼灯、虾灯等。

“茶灯”与其它汉族民间剧种一样,演出时有自己特定的习俗。一般是每年农历正月初八出灯(据说此日是玉皇生日),到十五或十六日收灯。出灯前,须请“先生”来“开光”。“开光”仪式在“灯堂”家堂屋内进行,仪式结束,锣鼓鞭炮齐鸣,正式出灯;出灯时,先到本村寨本族祠堂“敬祖”,或到邻近的庙宇“敬神”,然后才去各户玩灯。“茶灯”到达一户,主家烧纸放炮以示欢迎,这时,茶灯按既定程序表演,同时接头人到下一家接洽;及至十五或十六日,便举行“烧灯”(也称“化灯”)。烧灯时,行至事先选好的场地,共同跳唱《十二月采茶》,同时焚烧“疏文”,“放路烛”;最后,将衣箱道具、锣鼓、剩余钱物等敲锣打鼓送至下届灯堂家,新灯堂热情招呼大家烟茶,大家唱跳花灯《十颂》,然后新“灯堂”家招待大家宵夜,酒足饭饱后众人告别灯堂各自回家,本年茶灯就算结束。

“石阡茶灯”规模宏大,场面壮观,迄今全国艺苑尚未推出这种艺术形式。随着现代文化与传统文化的激烈碰撞,茶灯也如大多数非物质文化遗产一般渐渐衰微。表现在其规模宏大,耗资较多;电视、网络等现代媒体的冲击;老艺人相继辞世,后继乏人。为使这一民间文化得以传承,当地政府也采取了许多扶持措施,已开始组织专业人员对“茶灯”的唱词、故事进行收集整理。

“石阡茶灯”所表达的内容,虽然是普通采茶场景的众生相,却也是数百年来当地茶文化与花灯文化相互交融的体现。随着社会的变迁,茶灯与茶的故事还在石阡继续上演,但它未来的传承与发展,还有更多的路要走。