田子坊 大上海的旧时光

行者

田子坊位于上海市卢湾区泰康路210-274弄,是一片保留完整的历史“里坊”。泰康路原本是一条杂乱的马路集市,后经当地政府开发打造成一个创意产业园区。现在成了先锋视觉艺术的聚集地,名声大噪,同时也逐渐变成上海市民休闲娱乐和各地游客旅游观光的好去处。

第一次知道田子坊,是在一名网友的博文里,她称田子坊是上海最具小资情调的地方,我被她博文里唯美的照片深深吸引。一次出差的机会,我终于得以领略。

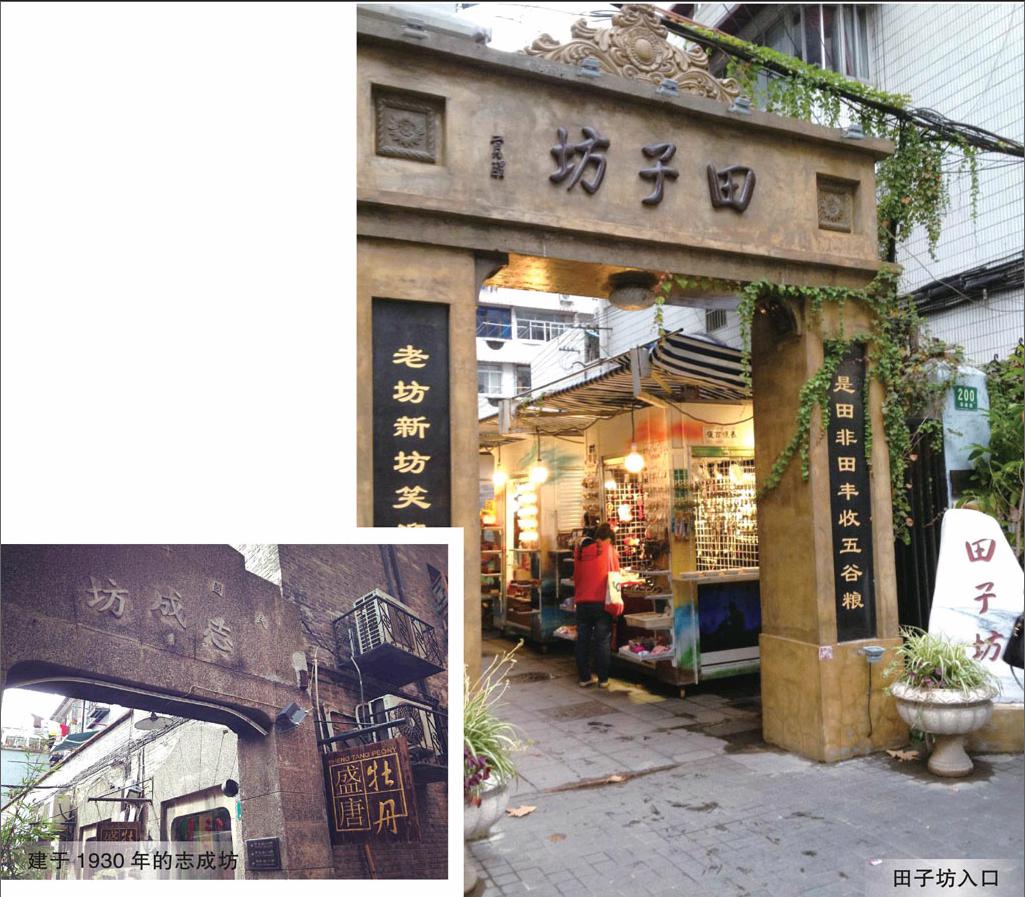

到了上海,乘坐地铁九号线到打浦桥站下,出站后,根据指示牌穿过马路,向右走大概几十米,便见到了田子坊。在树荫的掩映下,一座大理石的牌坊矗立在小巷口,牌匾上镶刻着三个端庄的铜色大字:田子坊。两边的立柱上刻着一副对联:“老坊新坊笑迎八方客,是田非田丰收五谷粮。”这幅对联就道尽了田子坊的魅力。

从老厂房到“艺术生活区”

田子坊位于上海市卢湾区泰康路210-274弄,其核心区域包括“三里三坊”(天成里、和平里、发达里、薛华坊、志成坊、平原坊),是一片保留完整的历史“里坊”,占地两公顷,建筑面积约三万平方米。

田子坊所在的卢湾区(现已和黄浦区合并,组成新的黄浦区),解放前是法租界,当时有一大批在上海的文艺界人士在此居住,如丁玲、胡也频、沈从文、徐志摩、萧红、萧军、张大千、刘海粟、丰子恺等。在这里曾有洪深的戏剧协社,田汉、欧阳予倩的南国社;《新青年》、《生活周刊》等著名刊物都曾在此出版。

而始建于1930年的田子坊,也得风气之先,成了“华洋”结合区。著名画家汪亚尘携夫人曾入驻志成坊隐云楼,他曾在“上海新华艺术专科学校”任教务长兼师范学校校长,并和其他艺术家创办艺术家协会“力社”,为田子坊植下了最初的文化因子。

解放后,田子坊陆续办起了弄堂工厂。据统计,上海人民针厂、上海食品机械厂、上海钟塑配件厂、上海新兴皮革厂、上海纸杯厂、上海华美无线电厂等都曾在这里生产经营。90年代的旧城改造、产业结构调整等,导致这里的大批制造业工厂倒闭,厂房和仓库被闲置。1997年的东南亚金融危机冲击了上海的房地产市场,所以这批被闲置的旧厂房和仓库没被拆除,保留至今,不过现在大多已经被出租给艺术家、商家装点成工作室或商店了。

1998年前的泰康路,还是一条“下雨一地泥,天晴一片尘”的马路集市。1998年,当时的卢湾区政府主导开发泰康路艺术街,打浦桥街道办事处实施马路集市入室工程,使这里焕然一新。1999年,打浦桥街道办事处以10年免租优惠政策引进“一路发”陶瓷有限公司,同年12月第一家特色店“一路发”陶瓷卖场在泰康路37号开业,标志着泰康路文化定位的确立。那时,它的名字还叫“泰康路艺术街”。

2000年1月,著名画家陈逸飞入住泰康路200号,建立了他的油画工作室、陶艺工作室和摄影室以及“逸飞之家”。2000年6月,引入吴梅森作为泰康路艺术

街的总策划。陆陆续续地,尔冬强、王家俊、李守白等艺术家都到这里建立工作室。这年夏天,画家黄永玉以《史记》中记载的画师“田子方”的谐音,给210弄取了个新名字——“田子坊”,寓意此处将是艺术人才和艺术成果荟萃之地。自此,“田子坊”便以艺术区开始闻名遐迩。

从创立到现在,田子坊规模越来越大,文化聚集效应越来越明显。如今已有18个国家和地区的艺术人士入住,拥有各类商户370多家。其中,文化创意企业达240多家,占总量的65%左右,成为上海文化企业的重要集聚地,并形成了10大文化亮点,即陈逸飞工作室旧址、尔冬强艺术中心、张毅和杨慧珊琉璃艺术博物馆、陈海汶摄影工作室、贺友直书画社、郑伟乐天陶社、王吉音油画社、陈瑞元摄影工作室、李守白剪纸、艺术厅堂版。随着影响力的增加,田子坊被誉为“上海的苏荷”、视觉产业的“硅谷”。

然而,田子坊的特别在于,它不仅仅是一个如北京“798”一样的艺术聚集区,它更是一个艺术、商业、居住交融的特别存在。它没有像很多所谓的“创意产业园”一样“打破旧世界,建立新世界”,而是在旧有的基础上生发出新的“艺术集群、商业兴盛和旧上海市井生活”和谐共生的形态。

你在此不仅能欣赏到各种先锋艺术,体验到便捷、休闲的生活,还能领略到已经很少见的旧上海居民的市井生活,感受一番大上海的旧时光。因此,有人把它称作“艺术生活区”。

在弄堂里找寻“旧时光”

田子坊的旧,首先就是那些被完整保留下来的旧建筑。

田子坊的民居,多是上个世纪三四十年代兴建的,保留了旧上海弄堂的原始风貌。弄堂是上海人对里弄的称呼。它既不同于传统的中国江南民居,也不同于任何一种西方建筑形式,它是租界时代中西建筑形式合璧的产物,它成为了近代千万普通上海人最常见的生活空间,它构成了近代上海最重要的城市建筑特色,它最能代表近代上海城市文化特征,它是近代上海历史的最直接产物。可以说,没有弄堂,就没有上海。

进入田子坊,穿行在迷宫一样的弄堂里,尽管两边的建筑或被艺术家们刷上SOHO(苏荷)的色彩,或被商家装点成Modern的形式,但都遮盖不住它原有的沧桑,这才是田子坊的底蕴所在。

田子坊多以三四层的青(或红)砖楼房为主。房子的大门,改造了传统汉族民居的样式,以石头做门框,以乌漆实心厚木做门扇,多是单扇,简约实用,因此也被称作“石库门”。石做的门框保留得还是比较完整,但原来的门扇就很难见了。志成坊的门牌就是典型的石库门,想要了解的朋友,可以去用手触摸一下这个建于民国十九年(公元1930年)的建筑,感受一下历史的温度。

解放后兴建的厂房和仓库,内部已被改造成一个个的艺术空间、创意空间,很难见到原有的格局了。不过从外面还是看得出计划经济时代的印记,至少你可以从一张小小的门牌上了解到这里原来是生产什么的工厂。随处可见的、就那样裸露在街的铁管和蜘蛛网一般密布的各种线路,它们编织成一种场景,当你凝神注目,会让你有那么一瞬间,仿佛穿越到上世纪五六十年代,看到穿着整齐工作装的上海工人们在车间里紧张地工作着。

田子坊的建筑里,我最喜欢的还是那家“Garden”(漫步者花园),全然中国江南民居式的小院子,木质的牌坊已有朽烂的痕迹,青瓦覆盖下的木板房看起来岌岌可危。在田子坊一遍红砖青瓦中,显得那么独特。我想它应该是“志成坊”建坊前就存在的吧,一定是旧上海乡村建筑的残留。如今,它被改造成一个特色咖啡馆,虽然名字充满了诗意,却稍显可惜。这样的地方,我总觉得应该住着一位大师,大隐隐于市,吸引着许多年轻人慕名来访。

在田子坊,集中了上海自开埠以来的各种建筑形式:典型的江南民居、西式洋房、中式石库门、里弄建筑和解放后的工厂仓库。走在这里,就如同穿行在上海的历史里。

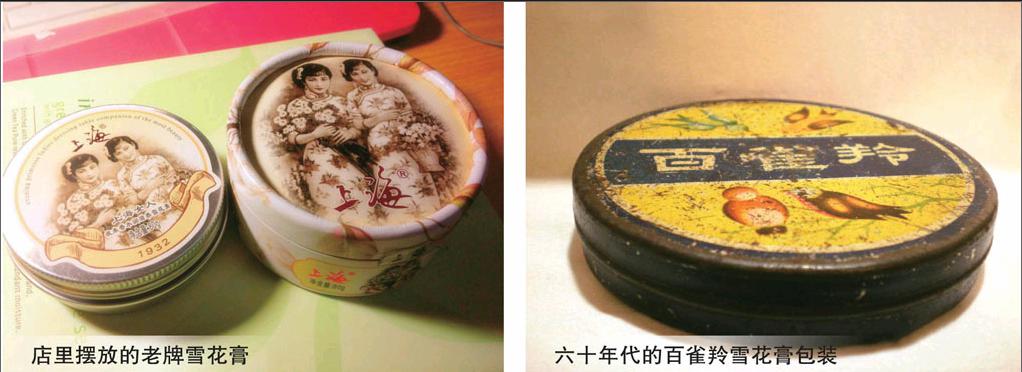

田子坊不只是个“旧地方”,她还网罗了许多代表旧上海的标志性元素,成为那些喜欢怀旧的发烧友难得的“天堂”。如果你想要淘一点那些曾经耳熟能详,现在却快要消失的东西,那么“上海老百货商店”是个不错的地方。我进去的时候,正好遇见几个女游客挑选货架上的护肤品。

改革开放前,上海主要生产的商品,除了“三大件”之外,就是“上海药皂”和“雪花膏”让我记忆深刻了。那个时候爱干净的小伙,身上都有一股淡淡的上海药皂的味道。而那个时代的姑娘,多数都会备有一盒“雪花膏”。上海最早的雪花膏是“宫灯牌”和“咏梅牌”,后来出现了“上海女人”,这种护肤品擦在脸上,不仅会渗透进皮肤,彷佛像雪花融化消失了一般,还没有任何油腻感,所以人们叫它做“雪花膏”。而解放后最著名的就是“百雀羚”雪花膏了。除此之外,“大白兔奶糖”也是那个时代过来人甜蜜的记忆。

走在田子坊的里弄,处处都有惊喜,处处都有旧时代的印记。不管是商家的刻意为之,还是它们原本就在那里,都会迎来游客驻足。巷口的一幅京剧剧照、墙上张贴的旧上海风格的女人画像、墙角用老式石磨装点的街景、化缘姿势的罗汉石像……都会迎来游客的拍照留恋。最让我感慨的是,一个窄巷的尽头,墙上挂着一排信箱,被刷成了五颜六色,也许是某个艺术家的杰作,他似乎想以这样的方式告诉我们,在科技越来越发达的今天,我们享受着“快递”的便捷之外,似乎缺少了“慢递”时代等待包裹、信件的那份期待与感动。

随着城市化进程的加快,许多代表着历史记忆的东西都逐渐消失了。但田子坊幸运地保留了下来。留下来的,不只是现代化城市丛林中一片小小的老旧建筑,还有那些不愿搬进现代化楼房的市民和他们的市井生活。居民楼上,随处可见晾晒着的衣物,就那样大大方方的在那里,和飘扬在空中的彩旗一样,引来人们的驻足观看。而提着大袋水果和蔬菜的居民,从容地走过咖啡馆、餐厅和商铺林立的弄堂,形成一道独特的风景……

“小资”们的理想国

近代中国,上海一度成为资本主义最为兴盛的地方,而随之孕育的“小资”的生活方式,成了上海的文化特色。一个真正的“小资”,是具有一定的生活品位、思想水准和艺术鉴赏能力的人。而一种真正的“小资”生活方式,是时尚、流行与经典相结合的。随着时代变迁,“时尚、流行与经典”的表现形式也在变,但其对品味生活的追求核心不会变。田子坊就是一个不同时期“小资”生活方式的活的博物馆。

走进田子坊,映入眼帘的就是那些鳞次栉比的艺术工作室、创意空间、个性商铺、咖啡馆和餐厅,这些似乎是“小资”生活方式的必备元素。在那里,你可以不采购、可以不喝点咖啡、可以不尝点美食,但是不能不参观一下那些艺术工作室和创意空间,感受一下田子坊浓郁的艺术气息。

其中,“陈逸飞工作室”旧址是我非去不可的地方。它位于210弄2号甲,原是上海食品工业机械厂木工间旧址,是艺术家陈逸飞最著名的艺术工作室之一,其著名之处不仅在于它曾是艺术家生前最重要的创作地,更是因为它的存在像给田子坊注入了一针兴奋剂,使它焕发出新生。

进入工作室,一张黑色的长桌安放在屋子的正中,旁边透明玻璃柜里陈列了许多大师生前使用过的东西。客厅的尽头是间小房子,木门敞开着,阳光从窗户洒落下来,落在沙发和小桌子上;墙上和墙角挂着、放着大师生前的画作。一切显得那么古朴、雅致,体现出大师的趣味。

除了参观各式各样的艺术工作室和创意空间,里弄里还活跃着一群街头艺术工作者,他们或提笔挥毫、或支着画架画油画、素描。

或许是受艺术气息的影响,田子坊的商铺都极具个性。除了像“陶笛公社”、“便所餐厅”、“气味图书馆”、“陈海汶传统相机制造坊”等本身就极具创意之外,那些卖衣服的普通商店,也会被商家装点得意趣盎然。如一家卖休闲服的商店,店主把门口模特的头换成马和兔子的头,一下让游客觉得充满趣味。

田子坊是吃货的天堂。除了像“上海老豆花”这样的当地特色外,还有“藏珑泰极”泰国菜、“Bloom酸奶工坊”、“丹式”家庭料理、“Pizza e Pasta”、“钟乙”奶茶等各式各样、风格迥异的餐饮。

其中,248弄23号的“泰迪主题餐厅”堪称少女杀手。它是一家以“泰迪熊”为主题的泰式餐厅。一进门,你就像闯入了一个“泰迪熊”的世界,各种尺寸的泰迪熊陈列在餐厅的各个地方,甚至是厕所也是一副“熊样”。泰迪熊主题餐厅为三层,一楼主要是泰迪熊的陈列室,只有两个供客人喝饮料的小桌子;二楼是“DIY熊”的空间;三楼才是餐厅,招牌菜主要有:海鲜菠萝饭、椰香炒什菜、青咖喱牛腩、金不换炒河粉等。

田子坊显著的特色就是无数风格各异的咖啡馆和酒吧,这便成了“小资”们的集散地。工作之余,约上三五好友,点几杯咖啡或酒,对坐而饮、侃侃而谈,享受美好的休闲时光。田子坊的咖啡馆和酒吧,很多完全是西式的装饰,这让那些远离家园的外国人流连忘返,他们经常一坐就是大半天。也许,和煦的阳光温柔地抚摸在身上,凉风轻轻撩拨着头发,淡淡的咖啡香蕴绕在周围……会让他们想起自己很久没有回去的家乡。

田子坊是一个浓缩版的旧上海,她像一个鲜活的博物馆,承载了许多人的记忆;然而,她却又彰显了无限的活力,代表着不断超越的新上海。或许,这就是她的性格:在都市的快节奏里淡定从容、兼包并蓄;在陈腐的生活里意趣盎然、勃勃生机。

——以上海田子坊为例