左翼文化运动对新民主主义革命道路的贡献

毛自鹏,崔凤梅

(淮北师范大学 政法学院,安徽 淮北235000)

左翼文化运动是在中国共产党领导下发生在白区的一场政治文化运动。新民主主义革命道路的探索和左翼文化运动都发生在20世纪二三十年代,都是由中国共产党领导的,但却发生在两个明显不同的区域,那么这两个不同区域的两个事件之间到底有没有联系,有什么样的联系,带来了什么样的影响,学术界对此探讨尚不多。本文拟仅就左翼文化运动对新民主主义革命道路探索的影响与贡献作一粗浅分析。

大革命失败后,革命继续前行是共产国际和中国共产党不变的信条,但往哪里前行却遇到了前所未有的困难和挑战,因此也就出现了革命道路探索的分歧问题。在当时,中国共产党对革命道路的探索可分为三条路径:一是共产国际、王明等“左”倾领导人的探索,二是以毛泽东为代表的中共党人的探索,三是中国共产党对白区工作的指示和左翼文化运动的探索。也就是说,无论是苏区以共产国际、王明为代表的“左”倾领导人,以毛泽东为代表的中共党人一方,还是白区以左翼文化人士及其战友一方,都在进行着革命新道路的探索。对苏区革命者的道路探索较容易理解,但对左翼文化运动探索革命道路问题,尚需加深研究。

左翼文化运动当事人夏衍和阳翰笙均把1927~1937年称为“左翼十年”,这十年恰与中国共产党领导的土地革命战争十年相吻合。与中国共产党领导的苏区革命道路艰难探索的同时,在国民党高压统治的白区也经历了一场反帝反封建、反当局压迫、拥护苏联红军和中国工农红军,争取光明、自由和政治解放的大规模的文化运动。这场运动经历时间长、波及面广,不仅有运动重镇上海,北方城市北平、天津、哈尔滨、青岛等和南方城市广州等也都是运动的重镇。同时这场大规模的文化运动事件众多,内容丰富。不仅组织了多个文化团体、创办了多种刊物,还进行了大量的文化艺术创作和实际的政治斗争,极大地推动了马克思主义的传播和应用,极大地动摇了国民党的统治根基,从侧面有力地支持和声援了中国共产党领导的正面武装斗争。因此,这场运动是极具有历史意义的。正如胡绳所说,“是应当深入研究并在党的历史书上大写一笔的”[1]。

左翼文化运动的本质就是寻找革命的出路问题。它虽远离红色的苏区,但却与苏区革命道路的艰难探索骨肉相连、遥相呼应,从以下几个方面为新民主主义革命道路的探索做出了自己的独特贡献。

一、左翼文化运动宣传、介绍马克思主义世界观和理论体系,逐渐扩大和巩固了马克思主义舆论阵地,在客观上也逐步拓宽和增强了新民主主义革命的群众基础和正面影响

“文化是战斗的武器”[2]。土地革命战争时期,左翼文化运动在传播、应用马克思主义上做出了突出成绩。1927-1937年,国内共翻译出版马克思恩格 斯 著 作 译 本 33 种[3]444-447,列 宁 著 作 41种[3]452-459,其中绝大部分是左翼文化人士或左翼文化运动参与者的译著。这个时期对马克思主义的介绍与宣传,不再是零星地介绍马克思主义某一方面理论,而是涉及哲学、政治经济学、科学社会主义等各个方面,更为全面、具体。在新型社会科学理论书籍方面,除翻译马列著作外,左翼人自己撰写的理论著作比初期增多。在具体内容上,由纯理论的介绍开始转向把理论阐述和中国社会实际、人们生活实际结合起来,运用马克思主义分析具体的现实问题。

吴理屏(即吴黎平)在编译《辩证法唯物论与唯物史观》一书中,阐明了马克思主义哲学的基础和马克思主义社会学的基本内容;杜国庠在《社会学的批判》中,揭露了实证主义和理想主义为根据的社会学的不合理性;李一氓编《马克思主义论文选译》(第一集)9篇文章中的十分之六七在中国是第一次翻译;艾思奇、郑易里译的《新哲学大纲》简要论述了辩证法唯物论的发展史和列宁的“辩证法、认识论、论理学的一致性”,这在当时是其他哲学书籍不曾有过的;任白戈译的《机械论批判》对哲学上的重要问题作了精湛阐述;彭康译的《新社会之哲学的基础》从历史的发展和内容的本质论证马克思主义这一社会变革的理论是一个包括从世界观到人生观到社会实践的学说。张如心著的《辩证法学说概论》使读者了解为什么19世纪中叶无产阶级的代表马克思才能创造彻底的辩证法,推翻形而上学的统治。除此之外,社联盟员还联合作战,于1941年编辑出版《社会科学讲座》,为青年读者提供了一套包括唯物史观、社会主义、国家与法律、帝国主义理论、经济学、经济政策、土地问题、民族问题等十四个方面内容在内的系统而正确的社会科学读物。

讲课办学、设立补习班是左翼文化运动理论宣传的又一种重要方式。“社联”利用大学讲台宣传介绍马列主义,如“社联”党团书记张庆孚、吴黎平、刘之明、王学文等这些能够教课的人,在中华艺大、上海艺大、群治大学、法政学院、中国公学、法学院等学校都教过课,他们“不计较时间的长短,报酬的有无或高低,只要有人请就去”[4]115。“左联”还与“社联”合办补习班,如潘梓年主持的上海华南大学,陈望道负责的上海中华艺术大学,王学文、冯雪峰负责的文艺暑期补习班和现代文艺研究所,刘苏华负责的浦江中学等。这些办学形式和内容颇受黑暗社会中渴望真理、追求真理、迫切需要理论指导的国统区大批进步学生、进步青年的欢迎。一大批积极进步的年轻人深受左翼文化和马克思主义的影响和浸润,心中逐步种下了革命的种子,渐次走上了革命的道路。

没有革命的理论,就不会有革命的运动。在中国共产党的领导下,左翼文化运动在“第二条”革命战线上掀起了马克思主义的学习热潮,推动了红色的文化革命运动,扩大了新民主主义革命的理论阵地,拓宽了新民主主义革命的群众基础,影响深远。

二、左翼文化运动对中国社会性质、中国革命性质等问题的认识,在一定程度上为新民主主义革命道路的探索奠定了较为科学的理论基础和历史根据

1927年国共合作失败后,在新的政治环境下,社会各界和各种政治势力都在重新思考、探索中国的出路问题。要不要继续革命,进行什么性质的革命,这些问题都首先归结到对中国社会性质问题的认识。只有对中国社会性质问题有一个比较正确的认识,才能从根本上认清中国革命的性质和任务。

20世纪30年代中国社会的性质到底是什么,国统区的不同政派进行了激烈的论战。以陶希圣为代表的“新生命派”认为,从秦汉至清朝,中国社会是一个封建制度已经分解而资本主义生产力不发达的“商业资本主义”社会。鸦片战争后,中国又成为“帝国主义压迫之下的商业资本主义社会”[5]124。同时陶希圣极力为帝国主义辩护,认为帝国主义经济还是中国经济发展的依靠力量,否认中国是半殖民地社会。以汪精卫为代表的国民党改组派不同意中国共产党提出的驱逐一切帝国主义、取消帝国主义在华一切特权、没收帝国主义在华的企业和银行、不还外债等口号和主张,主张对帝国主义区别对待。他们还否认中国封建地主阶级的存在,否认中国需要进行土地革命。胡适认为中国要铲除打倒的是五大仇敌:贫穷、疾病、愚昧、贪污、扰乱。这五大仇敌中,没有帝国主义、资本主义,也没有封建主义,因此他自然也就否认中国社会的半殖民地半封建性质,主张用自觉的改革来替代暴力的革命。

围绕着这些观点,以中共地下党人和左翼人士组成的“新思潮派”以较高的马克思主义理论功底,积极参与论战,予以回应。王学文在《中国资本主义在中国经济中的地位其发展及其前途》中,分析指出,中国的主要经济形态是一个半封建的经济,中国资本主义经济处在停顿不能发展状态之下,“唯独中国无产阶级能领导革命,能打倒封建的势力和帝国主义,转变社会的经济走向非资本主义的前途来解放旧社会经济关系下被压迫的一切劳苦群众”[6];吴理屏在《中国土地问题》一文中分析了封建剥削关系是农民贫困破产的真正原因,指出土地问题是中国资产阶级民主革命的关键,要打破封建剥削关系,必须解决农民土地问题,从而对国民党改组派进行了有力驳斥;刘苏华从分析中国经济入手,阐明了中国社会性质,并指出这一问题是我们改造中国社会的基点;何干之在《中国经济读本》中,“以半殖民地半封建性为经,以真实的材料为纬,使理论与实际,纵横交错,把中国经济的真相,和盘托出”[5]134。更值得一提的是,何干之在《中国的过去现在和未来》《中国社会性质问题论战》两篇文章中,对论战进行了全面总结,论述了中国处于半殖民地半封建社会,使人们对社会性质的认识达到了当时的最高水平。

中共地下党人和左翼人士在论战中还进一步对中国社会史分期、中国农村社会性质问题作了客观的分析和科学的回答,得出中国古代社会发展与欧洲古代社会发展具有相同的规律性,中国古代社会有过奴隶制度,经历过长期的封建社会,中国自有文明以来就存在着阶级和阶级斗争。翦伯赞指出:“实际上,在东方,尤其在中国的历史,完全是地主与农民之间的矛盾中以及在他们不断的斗争中发展着,而且理解这些斗争的内容,就是理解东方诸国家,尤其是中国的历史发展的锁钥。”[7]在中国农村社会性质论战中,以中共秘密党员阳翰笙为主席的中国农村经济研究会,用调查得到的大量事实,驳斥了托派学者认为的“中国的一般的经济关系,无论在城市或乡村,都是资本主义的”的观点,认为中国农村同整个中国一样,仍然是半封建社会。中国农村的阶级关系,非常明显地不是企业主与雇佣劳动者的关系,而主要是地主阶级的土地占有和无地少地的农民饱受地主剥削的关系。中国农村中划分阶级的主要标准,是土地的占有情况,而并非其他工业化生产资料的占有情况。因此,解决农民的土地问题,依旧是中国革命当前阶段的最核心的问题,它同时也就规定了当前中国革命的性质还只能是反帝反封建的民主革命,而不能是以资本主义为主要对象的社会主义革命[8]。

身在国统区的中共地下党人和左翼人士通过论战对三个问题性质的分析和澄清,促进了时人对新民主主义革命道路探索的认识。这就是在半殖民地半封建社会下,重新组成工人、农民和城市小资产阶级的统一战线,在中国共产党而不是国民党的领导下,实行以土地革命为中心内容的资产阶级性质的民主主义革命。应当说,对新民主主义革命新道路的认识是对第一次国内革命战争时期国民革命失败的总结和另寻之路,也是新民主主义革命认识的新升华。毛泽东充分吸收并给以补充、系统化,表现在他在《中国革命和中国共产党》一文中对中国社会性质和中国革命对象、任务、动力、性质、任务及前途等问题的全面、系统阐述,可以说这为他进一步思考提出新民主主义论奠定了基础。可以说,左翼文化运动的社会科学论战在一定程度上为宣传党的反帝反封建的民主革命纲领提供了历史的、科学的理论基础和依据,一定程度上直接或间接地影响和推动了毛泽东思想的形成和发展。

三、左翼文化运动使民众逐步加深了对国共两党的不同认识,有力地促进了国统区一大批青年学生、进步人士对苏区的向往和新民主主义革命道路的选择

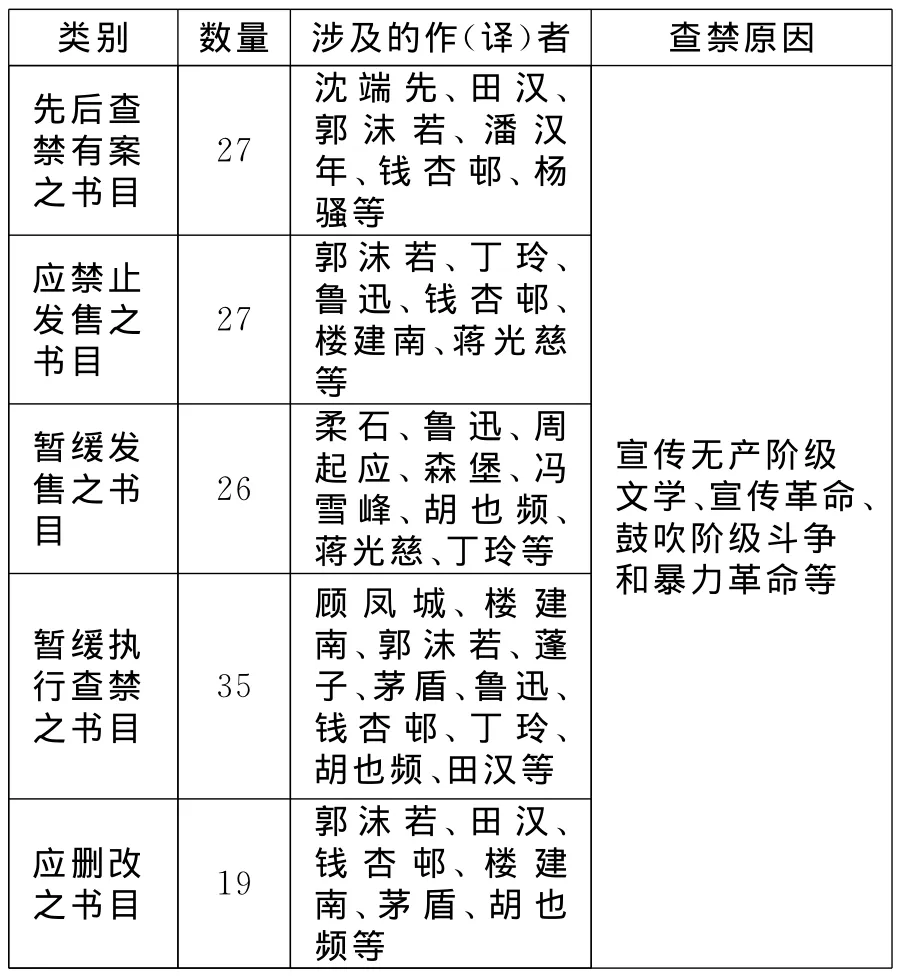

国民党在对革命进行军事“围剿”的同时,在国统区各大城市也展开了文化“围剿”。文化“围剿”的手段花样繁多,可谓无所不用其极,“向来所未有”[9]。左翼十年间,国民党当局多次查禁进步书籍、封杀进步报刊、迫害左翼人士。如1934年4月1日,上海《现代出版界》第23期以《中央党部查禁大批书籍的善后》为题,公布了分别处理的具体书目及内容(这里仅以左联作家作品为例[10]):

类别 数量 涉及的作(译)者 查禁原因先后查禁有案之书目27沈端先、田汉、郭沫若、潘汉年、钱杏邨、杨骚等应禁止发售之书目27郭沫若、丁玲、鲁迅、钱杏邨、楼建南、蒋光慈等暂缓发售之书目26柔石、鲁迅、周起应、森堡、冯雪峰、胡也频、蒋光慈、丁玲等暂缓执行查禁之书目35顾凤城、楼建南、郭沫若、蓬子、茅盾、鲁迅、钱杏邨、丁玲、胡也频、田汉等应删改之书目 19郭沫若、田汉、钱杏邨、楼建南、茅盾、胡也频等宣传无产阶级文学、宣传革命、鼓吹阶级斗争和暴力革命等

实际上国民党以“内容反动”“宣传阶级斗争”“宣传共产主义”等名义,在1930年3月左联成立到1937年卢沟桥事变前,先后约有40种左联、文总、社联、剧联及各路进步刊物被查禁,如《拓荒者》《大众文艺》《萌芽月刊》《巴尔底山》《新地月刊》《中流》《中国论坛》《救国时报》等,多个文化书店被封锁,包括“左联”五烈士在内的无数左翼文化人士和无辜群众遭到拘禁或屠杀。

但“野火烧不尽,春风吹又生”,国民党当局的血腥事件擦亮了人们的眼睛。在30年代,大量对马克思主义理论的介绍、宣传,为进步人士、青年学生、普通民众送去了迫切需要的精神武器。高华说,“中国的左翼文化已经在相当程度上占据了国统区的意识空间”,“左翼话语已经改变了一部分知识青年的意识”[11]。许多左翼文化人认为国统区的生活压抑、庸俗、空虚、无聊,不是生活,只有延安的生活才是有价值、有意义的生活。越来越多的人起来反抗国民党的黑暗统治,青年知识分子对国民党日益疏远,而对中共却走向亲近和向往[12]。1930年任中央大学(原东南大学)中共支部书记、后被杀害于南京雨花台的共产党员黄祥宾告诉还未入党的管文蔚,“国民党只承认中国有‘大贫’、‘小贫’之分,而不承认有阶级和阶级斗争。共产党承认阶级和阶级斗争,是代表工人、农民利益的政党。只有共产党才能领导工人阶级、农民阶级起来,把代表剥削阶级的反动统治推翻”[13]。这种黑白分明、简洁直白、一语中的的话语对懵懂欲开、即将做人生道路选择的年轻人来说无疑具有极大的思想触动和影响,促使一批年轻人坚定信心、加快步伐加入中国共产党组织。生活在白区核心区的两个年轻人有如此的交流,可见大革命失败后,广大的知识青年纷纷“左翼”,选择中国共产党,投向苏维埃,是他们自觉或不自觉的选择,是追求进步的表现。针对有人对左翼文化运动的质疑,日本学者丸山昇曾反问道:“当时中国最优秀的青年中至少相当一部分还是被这场运动所吸引,他们真的甘愿为此不惜自己的生命,这是为什么?是什么内心驱动着他们?果真不过是幻想吗?如果说这是幻想,那么什么才不是幻想呢?”[14]他的反问不无道理。

而国民党自身,也把左翼文化运动看做是共产党。阳瀚笙曾说:“那个时候,参加了‘左联’等左翼文化组织,无异于参加了党。除极少数人外,绝大多数同志都是完全自觉地、满腔热情地接受党的领导,尊重党的领导,坚决执行党的任务,组织性、纪律性很强。”[4]18国民党“对付左翼文化战士,不管是不是共产党员,只要是各左翼文化组织的成员,一律像对待共产党员那样,加以残酷的迫害和镇压”[4]19。左翼文化人“身在白色恐怖笼罩的国民党统治区,心在红旗飘扬的革命根据地”[4]8。面对国民党的消极抵抗,国统区民众加深了对国民党、共产党和苏维埃政权的认识,自觉或不自觉地向中国共产党的奋斗目标靠拢,积极投身到反帝反封建的革命洪流中。

四、左翼文化运动对苏区革命实践的直接或间接呼应,也在一定程度上声援和支持了新民主主义革命道路的探索

在黑暗的国统区,国民党政权对马克思主义理论书籍、对世界无产阶级革命和中国共产党领导的工农革命极力抵制,封锁消息,一时使得“北方的左翼文化团体与设在上海的左翼文化领导机关大多没有直接的隶属关系。北方各地的左翼文化团体之间,横向的联系也较少”[15]。在这种艰难的情况下,左翼文化运动与苏区革命实践的联系时断时续,反映了中国共产党领导白区地下工作的艰难,但左翼文化运动与苏区革命实践之间是骨肉相连、遥相呼应的,它对苏区的革命实践起到了很好的声援作用。这里的苏区革命实践既包括中国共产党领导的中国苏区革命实践,也包括世界无产阶级革命的发源地——苏维埃领导的苏区革命实践,在共产国际领导下,大家都认为“工人没有祖国”[16],全世界无产者是一家,中国无产阶级革命是世界无产阶级革命的一个组成部分。

左翼文化运动是在世界无产阶级革命的影响下形成发展起来的。由于苏联无产阶级革命和日本无产阶级革命率先在其国内兴起,表现在文化战线上,无产阶级革命文化也开始兴起。在苏联和中国,当时的知识分子都刚接触马克思主义,难以甄别是非,特别是“整个二十年年代,第二国际和德国社会民主党领导人一直封锁着马克思和恩格斯关于文化问题的一些重要文献”[17],因而代表小资产阶级的苏联“无产阶级文化派”和日本“福本主义”颇为流行,并且传到国内,促进了中国左翼文化的兴起。一时间,创造社、太阳社的一批年轻人极力主张“革命文学”,反对“文学革命”,还引起太、创二社与老一辈的鲁迅的争论,后因中国共产党的干预得以终止。左翼文化人认为,中国无产阶级革命是世界无产阶级革命的一部分,进行无产阶级革命,就要保卫苏联。所以左翼文化运动对苏联无产阶级革命努力进行声援和呼应,特别是在“九·一八”后,左翼的各种宣言、纲领中,都提出了拥护苏联和苏联红军的口号、标语。

与此同时,中国共产党在进攻城市受阻后转移到敌人薄弱的农村开展斗争,开创了工农武装割据和农村包围城市的新道路。以毛泽东为首的工农武装打土豪、分田地,吸收工农参加革命队伍,积极进行根据地建设,创建了以井冈山为中心的中央苏区。在中国共产党的领导下,尽管国民党百般阻隔,但苏区和白区之间有秘密的联系,左翼文化人也零星知道苏区革命实践的消息,这促使左翼文化人积极支持、声援中国共产党领导的工农革命实践。表现在理论上,各种宣言、纲领都提出反帝反封建的纲领和任务,出版讴歌苏区革命的著作和进行文化创作,宣传马克思主义和无产阶级革命,从而与苏区革命实践的指导思想、革命目标等相呼应;在实践上,则通过开展各种实际政治斗争,如罢工、罢课、飞行集会、散发传单、张贴标语、召开座谈会等,声援苏区的革命实践。如1931年通过的《中国左翼戏剧家联盟最近行动纲领》就明确提出,“拥护苏联及中国苏维埃与红军”[18]135;在已有革命基础的农村区域,剧本主要的内容应该是“宣传土地革命,游击战争的意义及拥护中苏政权与红军”[18]136。左联为苏联革命第十四周纪念及中国苏维埃临时中央政府成立发表纪念宣言,更是明确地号召一切的革命青年、学生、作家起来,用舌和笔消灭统治阶级的文化欺骗伎俩,“创造我们的工农大众文化!到苏维埃区域去!在中国苏维埃临时中央政府的领导之下建设我们的苏维埃文化!”[19]1932年参加“左联”后来任“左联”北平分盟委员的李之琏写过一篇描写中国工农红军一支部队在江西勇猛突围战胜“围剿”敌军的小说《重围》,但书稿被当局镇压而未能发表,作者还为此坐牢。当时的左翼文学运动过程中,也主张把工农兵通讯作为主要的课题。

左翼文化运动在声援和支持苏区革命实践方面,还提出要为中国共产党造就大批宣传、文化人才,培养一支“完全崭新的文化生力军”。这在左翼文化运动的早期就有这方面的呼吁。如蒋光慈说无产阶级革命要亲手创造出无产阶级诗人[20]。他呼吁反抗的、伟大的、革命的文学家的出现。“一定要产生几个能够代表民族性,能够代表民族解放运动的精神的文学家!”“谁个能够将社会的缺点,罪恶,黑暗……痛痛快快地写将出来,谁个能够高喊着人们来向这缺点,罪恶,黑暗……奋斗,则他就是革命的文学家,他的作品就是革命的文学”[21]。鲁迅在“左联”成立大会上更是强调,“我们应当造出大群的新的战士”,“我们急于要造出大群的新的战士”[22]。

左翼文化运动对苏区革命实践的支持和声援,取得了巨大的成绩。它配合了农村中开展的武装斗争、土地革命和根据地建设,促进了城市中其他工作的开展,培养了一批进步青年,在走向社会、向群众宣传鼓动的过程中,使文学和艺术逐步走上了与工农相结合的道路。毛泽东在《新民主主义论》中高度评价了“五四”以后产生的完全崭新的文化生力军,认为这个文化生力军以新的装束和新的武器,联合一切可能的同盟军,摆开了自己的阵势,向着帝国主义文化和封建文化展开了英勇的进攻,他们在社会科学领域和文学艺术领域,包括哲学、经济学、政治学、军事学、历史学、文学、艺术等各个方面(不论戏剧、电影、音乐、雕刻、绘画),“都有了极大的发展”[23]。20年来这个文化新军的锋芒所向,“从思想到形成(文字等),无不起了极大的革命。其声势之浩大,威力之猛烈,简直是所向无敌的。其动员之广大,超过中国任何历史时代。”[23]毛泽东所说的“有了极大的发展”“起了极大的革命”“所向无敌”,证明左翼文化运动从思想文化和意识形态上深深地影响了国统区的一般青年和民众,使中国共产党赢得了国统区越来越多的民众的政治认同。这是最深层、最有力的宣传和声援,是思想文化的胜利,是“精神意识的政治形态”[23]的胜利,其功劳完全堪比正面的军事斗争。正如毛泽东诘问的共产党在国民党统治区域内的一切文化机关中都处于毫无抵抗力的地位,“为什么文化‘围剿’也一败涂地了?这还不可以深长思之吗?”[24]

左翼文化人指出,中国共产党领导的革命文化阵线,“团结和锻炼了一批革命作家和先进的知识分子,开辟了反帝反封建的民主革命又一战场,与中国共产党所领导的武装斗争遥相呼应,为中国人民的解放事业和民族的人民大众的新文化作出了可贵的贡献”[25]。冯友兰曾指出:“新文化运动的左翼,培养出了它自己的接班人毛泽东。”[26]夏衍在84岁高龄时撰写的《懒寻旧梦录》自传体回忆录中作了这样的总结:

这十年,是中国无产阶级文化的开创时期,这十年,也是年轻的革命文化工作者粉碎了国民党“文化围剿”的时期。……我说不出在这场斗争中牺牲了的殉难者的人名,他们之中有人留下了姓名,有人连姓名也不被人知道,他们大部分是共产党员、共青团员,有的则是共产党的同路人,他们不计成败,用血、汗、泪和生命,和中外反动派作了殊死的斗争,这些青年人走过弯路,也犯过错误,但是也正是他们,打退了30年代的文化围剿,也就是他们,埋下了四五十年代无产阶级文化的种子。[27]

20世纪二三十年代左翼文化运动为中国共产党领导的新民主主义革命新道路的探索作出了不可磨灭的贡献,它的发生昭示着“两个必然”:国民党必然走向覆灭,中国共产党必然走向胜利。

[1]郑惠.胡绳谈三十年代上海左翼文化工作的进步[J].中共党史研究,2000(6).

[2]中共青岛市委党史研究室.20世纪30年代青岛左翼文化运动[M].北京:中共党史出版社,2004:1.

[3]张静庐.中国现代出版史料补编[M].北京:中华书局,1957.

[4]中国社会科学院文学研究所编辑组.左联回忆录[M].北京:知识产权出版社,2010.

[5]徐素华.中国社会科学家联盟史[M].北京:中国卓越出版公司,1990.

[6]王昂.中国资本主义在中国经济中的地位其发展及其前途[J].新思潮,1930(5).

[7]翦伯赞.关于“封建主义破灭论”之批判[N].中山文化教育馆季刊,1937(春).

[8]王宜昌.论现阶段的中国农村阶级研究[N].益世报,副刊,第55期.1935-03-16;王景波.中国农村问题的研究之试述[N].中国农村,第1卷第10期.1935-07-10;陶直夫.中国农村社会性质与农村改造问题[N].中国农村,第1卷第11期.1935-08-20.

[9]邓演达.中国到那里去?[N].邓演达先生遗稿.1930-09-01.

[10]参见姚辛.左联史[M].北京:光明日报出版社,2006:202-218.

[11]高华.革命年代[M].广州:广东人民出版社,2013:164.

[12]卢毅.试析民主革命时期青年知识分子的左翼化倾向及其成因[J].中共党史研究,2010(6).

[13]管文蔚文集[M].北京:中共党史出版社,1995:10.

[14]王锡荣.“左联”经验与先进文化建设[M]//上海鲁迅纪念馆.上海鲁迅研究:2010春.上海:上海社会科学院出版社,2010:18.

[15]谢荫明.北方左翼文化运动资料汇编[M].北京:北京出版社,1991:12.

[16]马克思恩格斯文集:第2卷[M].北京:人民出版社,2009:50.

[17]中国左翼作家联盟成立大会会址纪念馆.左联论文集[M].上海:百家出版社,1991:77.

[18]陈瘦竹.左翼文艺运动史料[M].南京:南京大学学报编辑部,1980.

[19]为苏联革命第十四周纪念及中国苏维埃临时中央政府成立纪念宣言[J].文学导报:1931(8).

[20]蒋侠僧.无产阶级革命与文化[J].新青年,1924(3).

[21]光赤.现代中国社会与革命文学[N].民国日报,1925-01-01.

[22]鲁迅.对于左翼作家联盟的意见:在左翼作家联盟成立大会上的演说[J].萌芽月刊,1930(4).

[23]一波.以文化的斗争纪念五月[N].北平文化,1933-05-15.

[24]毛泽东选集:第2卷[M].北京:人民出版社,1991:702.

[25]中国左翼作家联盟成立大会会址纪念馆,上海鲁迅纪念馆.“左联”纪念集1930-1990[M].上海:百家出版社,1990:159.

[26]冯友兰.中国现代哲学史[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2009:127.

[27]夏衍.懒寻旧梦录(增补本)[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2005:265-266.