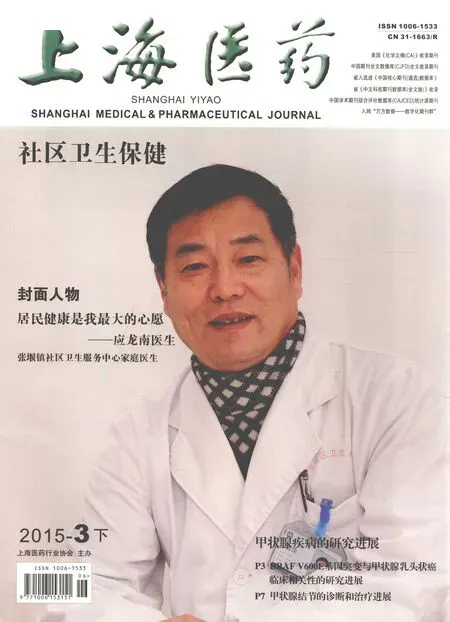

心系百姓 情暖千家——张堰镇社区卫生服务中心及应龙南医生介绍

应龙南是从外科医生转型的全科家庭医生,现为金山区张堰镇社区卫生服务中心团队队长,他承担着鲁堰村近2 000名居民的基本医疗、慢性病管理和富民居委会慢性病自我管理小组的指导工作。如今他的健康课居民‘粉丝’越来越多,是居民健康的“活档案”,已成为居民生活中不可或缺的家庭好医生。

张堰镇社区卫生服务中心(简称中心)前身是张堰镇联合诊所,创建于1951年11月23日,诊疗范围以中医为主,1958年与坐落在张堰镇的金山人民医院张堰分院合并,正式成立张堰卫生院。在中心发展的进程中,先后成为金山中心医院、金山卫卫生院和亭林医院的分院,1987年与张堰镇卫生所新组建成立了张堰乡卫生院中心。1996年中心通过国家一级甲等医院评审,2005年完成卫生院向社区卫生服务中心的转型。目前中心占地面积5.8亩,总建筑面积5 451 km2,核定床位30张。卫生服务执业范围包括基本医疗和公共卫生,服务范围35.15 km2。

中心是中国社区健康联盟健康管理示范基地、上海市文明单位、上海市平安医院、上海市示范社区卫生服务中心、上海市医保定点医疗单位、上海市无烟单位、上海市爱心助老特色基地和金山区慢性病防治健康驿站。中心同时肩负着上海市老年公寓的老年人护理工作。

1 真心服务,赢得良好口碑

应龙南医生正式进入家庭医生队伍行列,完成角色的转换是在2007年底,随着社区卫生服务“六位一体”功能的定位,专科医生逐渐向全科家庭医生转型。转型初期,有些专科医生在思想上一时很难接受,产生了很多想法,一是因为对家庭医生概念理解不清晰;二是感到放弃自己从事的专业技能非常可惜,认为家庭医生与乡村医生一样,专业不精,很难取信于患者,所以潜意识中有些茫然,不知何去何从?应医生的转变也经历了一个漫长的过程,包括全科医学学习,在社区居委会、村委会、社区内慢性病自我管理小组讲课,在居民家中给空巢老人看病等,他开始去认识家庭医生,去适应和融入家庭医生队伍,并且重新认识如何做一个老百姓欢迎的好医生。在以往的日常专科医疗服务中,应医生对患者的求助和电话咨询等均一一予以解答,还利用休息时间主动到患者家中处理问题,对行动不便的老人进行上门换药等,这些均为以后家庭医生服务制工作的开展打下了基础。

金山区张堰镇社区卫生服务中心全貌

虽然,家庭医生制(GP制度)已经在英、美等发达国家开展实施了数百年,已经有一整套非常成功的经验可以借鉴,但在我国才刚刚起步,缺乏可以借鉴的经验,它的开展,需要有一大批愿意奉献的有志者去尝试和探索。应医生就是这些有志者中的一员,他研究家庭医生的服务内涵,借助社区慢性病健康管理示范基地学习慢性病健康管理的最新知识和理论、充实和丰富技能,并获得了健康管理师的资质。

应医生先从了解居民基本情况开始,以家庭档案签约为起点,他利用上班前和下班后在管辖区内一家一家的尝试进行上门签约。有些居民开始时对开展家庭医生制服务不是很理解,询问应医生: “你们上门服务是不是收费?这个健康签约有什么用途?签了以后我们个人的隐私会不会被泄漏等”,有的干脆当面拒绝,此时应医生会反复说明来意,并耐心讲解签约对居民健康带来的益处,苦口婆心,不厌其烦,从而使健康签约能顺利有序的进行。有一次在签约回家的路上,正逢应医生入住的小区内许多居民在乘凉,他们问:“应医生,你这个健康签约会给我们带来什么好处,我们有健康问题能不能随时进行咨询,你能不能给我们出诊看病”,应医生当时就很干脆的回答“能”,就一个“能”字的承诺,真正赋予行动,需要用时间证明,而应医生确实在之后的家庭医生制服务中遵守了诺言。

应龙南医生在居委会开展健康知识指导

应医生的团队现在管理着一个村委,一个居委和一个企业,服务人数约7 000人。应医生把80岁以上老人的服务作为重点,他和团队成员坚持每月上门一次,给老人量血压、测血糖,进行心肺听诊检查,还给予医疗健康指导,给行动不便的老人代配药。有时应医生安排不出时间上门,也会安排其他人员上门出诊,需要住院时给予便捷通道,尽量做到让患者满意,家属放心。有位老人突发疾病,家属凌晨5时打来电话求助,应医生接电话后立即赶去,检查后确定老人可能是脑梗死,便与家属一起联系车辆,将老人送进医院,看到老人脱离危险后才放心离开。正是因为他对每位患者都会全心全意,真心服务,才在居民中赢得了好口碑。

2 以德服人,诠释医者职责

古人曰“无恒得者,不可以为医”。凡大医者,无不严谨关爱乐于奉献,凡大医者,无不严谨治学恪守医德。随着家庭医生制的越来越规范,根据中心要求,团队在原来服务的基础上增加了服务内容,包括给每户家庭更新健康档案,完成出院患者和肿瘤患者的家访等。看似很小的日常服务工作,却解决了居民和村民的许多实际问题,改善和缓解了医患关系。在签约的居民中有个卧床不起的患者,患有褥疮,应医生知道以后主动上门,忍受着恶臭给患者擦洗伤口换药,连子女都坚持不下去的照护工作,应医生坚持换药直到患者伤口愈合。

应医生经常利用上班前和下班后时间上门为患者测量血糖、血压,这样的服务7年内无论刮风下雨都没有停止过。周末时间,应医生还为小区高血压健康自我管理小组的成员讲课,传授健康知识。在富民新村有位103岁的老人,她原本可以在松江区当地社区获得健康医疗服务,但老人女儿居住在应医生管辖的小区,便主动要求与其签约。后来百岁老人因上消化道出血住院治疗,应医生一直关心着老人的健康状况,应医生既是这位老人的家庭医生,又是她的主治医生,身兼双重身份。老人及其家属都非常的信任应医生,现在老人家中所有子女(在上海市区)也与应医生进行了健康签约。2011年应医生在签约上门服务途中,遭遇了车祸住院,应医生的签约居民纷纷前来问候。最使应医生感动的是出院回家的当天,有位签约居民拿了理发工具到家里给应医生理发。应医生表示:“它时刻提醒着我要更好地为广大居民服务,以居民为中心,为居民的健康保驾护航。”

2011年推广家庭医生责任制服务后,除了80岁以上的老人续约外,中心及应医生的团队还对辖区内高血压人群进行了分级管理,对糖尿病患者进行每3个月一次的检测,并利用“全程健康一体机”对居民健康进行实时跟踪,若有异常信息马上进行电话指导或回访。每月给高血压、糖尿病的自我管理小组开展业务指导,共同分析疾病原因,指定最佳治疗方案,另外给他们进行家庭急救知识和技能的指导,确保居民在意外发生时能进行自救和他救。

3 业精,方知天地宽

家庭医生的价值应该是无限的,相对于专科医学而言,后者仅注重疾病,而不关注患者的心理,家庭医生重视恢复疾病以后及康复的全过程,提供了家庭医生式的诊断和问诊,通过直接的沟通、交流和一对一的服务,提高和帮助患者树立起生活、社交的信心。应医生与签约居民交往的体会是,让签约居民感到被重视,取得他们的信任。通过学习国外社区卫生服务的经验,应医生及其团队采用莱斯特对社区慢性病患者的干预评估方法(询问身体、检查处理、解决问题),在相互平等的状态下,为签约居民提供解决健康问题的方法。

应医生结合了所管辖区区域内居民的特点,尽量让他们充分的表达自己的身体情况及想法,并特别关注他们的忧虑、期望、健康、社会压力、家庭是否和谐等问题,缩短了解他们健康问题的心理距离,让他们感到家庭医生不仅注重疾病,更加注重的是患者,使他们真正感到家庭医生就在身边,是他们的朋友和家人,他们的健康问题能够通过家庭医生去解决。