广东山区农村留守儿童社会化状况实证研究

王飞

【摘要】文章通过对广东省某贫困县的儿童进行抽样调查,采用数据分析方法,得出留守儿童与非留守儿童的技能、人际关系、价值观念等方面的差异。最后得出结论,贫困地区留守儿童在与父母亲关系、社区活动、学习态度等方面存在显著性差异,需要社会对留守儿童的亲子问题、社区环境方面做出更为有力的措施。

【关键词】留守儿童 社会化 实证研究

【中图分类号】C1 【文献标识码】A

论题提出

据统计,我国留守儿童数量约为5800万,占全部农村儿童总数的28.29%,这些农村留守儿童长期与父母分离,缺乏正确的指导和及时的关爱,使得他们在成长过程中,缺乏必要的亲子沟通,客观上导致了家庭教育功能的弱化与情感功能的失调,使得农村留守儿童个性发展与行为举止逐渐显示出明显的不同,衍生出一系列问题。

留守儿童的举止偏差均起源于其社会化过程的缺失与偏差。社会化指的是儿童在与社会互动的过程中,逐渐养成独特的个性和人格,成为一名社会人的过程,通过社会文化的内化、角色的认知和知识的学习,逐渐适应社会生活。留守儿童因为其所处特殊环境,社会化过程出现差异,从而表现出不同的性格特征。本文采用设置对照组的方法,以同一地区的儿童做样本,将留守儿童与非留守儿童分为两组,对比出留守儿童在社会化过程中显示出的差异,并从中分析出导致社会化差异的原因,使研究具有较高的可信度。

文献综述

历史上,关于留守儿童与社会化的研究文献层出不穷。有的学者通过理论阐述的方法,探究儿童社会化过程的逐步演化,探索影响社会化的主要因素;有的学者通过调查分析的方式,对留守儿童进行问卷调查,以此为基础分析其性格特征和社会化进程。主要的理论有以下几个方面:

社会化理论。20世纪50年代以前,西方社会化理论主要以青少年为对象,研究个体从“生物人”转化为“社会人”的过程,重点探究这段时期儿童的心理活动变化及性格特征演化。①②③我国学者也从不同角度解释了社会化现象。李逢超(2008)认为社会化有双重内涵,一方面它使儿童接触社会、适应社会,培养儿童的“社会性”,另一方面发展了儿童的自我概念,获得儿童的“个性”④。

影响青少年社会化的因素和机制。著名人类学家鲁丝·本尼迪克特(Ruth F. Benedict)在著名的《文化模式》一书中,强调了文化对人,特别是对儿童的塑造作用,她提出一个个人的形成是其所处的文化环境所决定的⑤。宋广文等(1998)在其研究上,以独生子女的家庭中儿童成长的两面性为例子,阐述了家庭结构和早期的家庭教育对儿童社会化的重大影响⑥。

留守儿童社会化的特殊性。范方、桑标(2005)以一批留守儿童为样本做调查,分析认为留守儿童所处的环境是非常“不良”的,这种“不良”造成了不良人格特质、不良行为问题、不良学业,三者形成恶性循环,加剧留守儿童的情感缺陷⑦。因此要结合家庭、学校、社会的力量,帮助留守儿童更好地成长。迟希新(2005)则重点阐述了家庭教育的重要性,指出家庭教育的缺失导致留守儿童道德成长缺失,亲子关系失谐、父母榜样缺失、监控缺失都会严重影响留守儿童形成良好的道德观念以及养成良好的道德行为⑧。

研究设计与样本收集

选取维度。儿童社会化的原因是多种多样的,一个人的性格成长是由三种因素共同作用而成:家庭、学校、社区。一个儿童本身是一个转换器:他通过接收外界的信息,通过自己的思考中枢—大脑,进行加工,然后转换为对外表达的信息,即一个人的表现和反应;同时,转换中枢也会随着其所接收的信息而改变转换方式,也就是说,大脑会随着外界环境的影响而改变思维方式,进而通过外在表现体现出这种改变。因此可以说,一个儿童是一个“进化的转换器”。

样本的选取方法、数量。本次调研地点选在在一个山区县域内,在平衡小学类型(山区村小学、镇中心小学)的基础上抽取10个学校,在每个学校按照学号随机派发问卷。共计派发问卷242份,全部回收,有效问卷为222份。根据回收情况,其中144名儿童的父母均在外地工作,占有效样本的64.9%;38份样本显示儿童的父亲或者母亲单方在外地工作,占有效样本的17.1%;40名儿童的父亲和母亲均在本地工作,占有效样本的18.0%。将“父母有一方在家”和“父母双方都在家”合为“非留守儿童”组,作为对照组,便于我们得出分析结果。

调查结果分析

七成留守儿童由隔代老人监护。通过样本数据分析,得出留守儿童基本情况如下:27.8%的留守儿童不知道自己的父母做什么工作。通过与很多班主任交流得知,那些父母收入较少、家庭条件比较差的留守儿童容易产生自卑情绪,表现出偶尔不合群、缺乏主动性等,这对儿童社会化过程起负面作用。

调查显示,样本中超过95%的留守儿童会通过各种方式与远在他方的父母亲交流,其中以电话交流为主要方式,样本频率超过0.8。这说明在网络通讯不怎么发达的贫困村里,视频聊天等“面对面”的交流方式尚未普及。样本显示,76%的留守儿童的监护人是爷爷奶奶或者姥姥姥爷,在这种隔代监护的方式中,大部分老人文化水平不太高,他们无法监督和辅导孩子学习,而且在生活上难免有溺爱现象,对孩子的监护效果会有不同程度的折扣,因此这些儿童要想养成良好的学习习惯,更多地是依靠自己的自觉和自制。

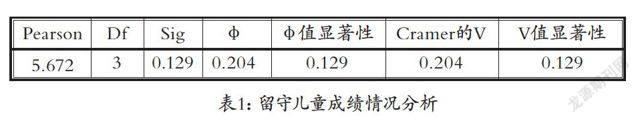

留守儿童学习成绩呈两极分化。从留守儿童成绩分析通过将题项“你在班里学习成绩怎么样”与“是否留守儿童”进行交叉列联分析,结果显示其显著性水平大于0.05,即不显著,因此留守儿童与非留守儿童其在校学习成绩并无显著差别。

根据老师的反映,班级中成绩最好的同学和成绩最差的同学都是留守儿童。一方面,说明这个地区留守儿童的学习觉悟相对来说还是较高的,愿意努力去学习书本知识,懂得用知识改变命运,因此努力学习。另一方面,说明留守儿童缺乏家庭的约束,发展呈现两极分化。

社区与传媒对留守儿童影响显著。通过研究孩子们与社区的接触情况,特别是日常社区消遣情况,发现大众传媒在其中的作用举足轻重,书籍、电视、网络对青少年的影响很大。留守儿童在课后与朋友的交流情况、对朋友的评价存在显著差异。

将题项“在学校外是否与朋友一起玩”与“是否留守儿童”进行交叉列联分析,统计结果显著,说明留守儿童与非留守儿童在课后与朋友的交流情况存在显著差异。

因为留守儿童更依赖于朋友,对朋友更为看重,对朋友关系的评价也较高。但是出于留守儿童需要帮忙处理家务等原因,导致留守儿童与朋友交流玩耍的频率较低。

非留守儿童中,“回家看电视”“做作业”等行为显著较高,比如做作业比例占到76.9%。而留守儿童做作业比例仅占43.1%。从数据可以看出,父母在家确实能对孩子起到很强的约束作用。此外,电视占据了孩子接收外界信息的大部分空间,会对留守儿童的社会认知、人际交往和道德发展产生重大影响,需要引起社会的关注。

生活技能上没有显著差异。生活技能是社会化的重要内容之一。父母不在身边,他们是因此而得到更多生活技能的锻炼机会,还是更加放任自己,接受溺爱,从而丧失锻炼生活技能的机会?为了对比留守儿童与非留守儿童在生活技能上的表现,将每一项生活技能进行得分评价,进而将生活技能总得分进行独立样本T检验,结果不显著,说明留守儿童与非留守儿童在生活技能总得分上并无限制性差异。进一步得,为了考察留守儿童与非留守儿童在各项生活技能上的差异,将每个生活技能题项分别进行交叉列联分析,从统计结果得出的结论如下:

留守儿童只在剪头发和煮方便面两项生活技能上表现显著,在这两项技能的掌握上要好于非留守儿童,而在其他生活技能的掌握上,如洗衣服、整理床铺、骑自行车等方面没有显著差别。

留守儿童靠小伙伴们排解心事。在与同座关系、找好朋友聊心事和好朋友找自己聊心事等三项上,留守儿童与非留守儿童存在显著差异,且留守儿童与同座关系好于非留守儿童。缺乏父母这一倾诉渠道,留守儿童更依赖朋友。自己有心事时,留守儿童更倾向于寻找朋友倾诉,而不是找自己的监护人。对于留守儿童而言,父母远在他方,就算有心事与他们分享,他们也难以第一时间给出正确的疏导和劝解,这就导致了留守儿童不愿意向父母倾诉心事,更不愿意向自己身边的第一监护人倾诉,好朋友成为了他们的第一选择。这种行为自然而然导致亲子关系进一步疏远。

生活目标与价值追求存在一些差异。首先,劳动观念。儿童的劳动观念在这一阶段主要表现在对家务的理解和意愿度上。劳动需要体力付出,劳动的滋味需要在劳动的过程中慢慢品味。在调查中我们得出,留守儿童中,89%的孩子会帮助家里做家务,39%的孩子天天做家务,比如扫地、洗碗、抹桌子等;非留守儿童中,90%的孩子帮助家里做家务,其中每天都帮忙的孩子比例为38%。

其次,消费观念。调查显示,对于留守儿童,平时零花钱消费的三个主要渠道分别是:存起来(62.5%)、买书(47.2%)、买零食(40.2%),非留守儿童分别是:买书(51.2%)、存起来(48.7%)、买零食(33.3%)。留守儿童的零花钱的选择渠道还包括到网吧上网、买玩具。受家庭成员行为的影响以及家庭经济环境的约束,留守儿童更倾向于存钱而不是消费,对书籍和零食的需求也较高。

再次,生活目标。儿童的目标和理想表现在对未来工作的初步设想和对自己文化程度的规划上。调查发现,其主要差异在是否愿意读大学。留守儿童中有64%的孩子希望成为大学生,这一比例比非留守儿童低了10个百分点。留守儿童更多的是希望早点踏入社会,打工赚钱,扶助家里的弟妹或者是补贴家用等。对于自己未来的职业梦想,留守儿童样本中较多的选择是成为一名老师或者一名医生,二者的比例分别为34.6%和26.9%。

结语

研究发现,接近三成的留守儿童对父母的工作一无所知,超过四成的留守儿童不愿意让别人知道自己父母的工作。这种信息的不对称性容易造成留守儿童猜疑与自卑的情绪,对孩子的社会化存在不利影响;超过75%的留守儿童是隔代监护,留守儿童与远方父母的沟通方式主要为电话联系,达到80%;该贫困地区留守儿童的学习觉悟相对较高,愿意努力学习书本知识,以求将来改变人生,在这点上留守儿童与非留守儿童没有显著的差异。

在社会化程度方面,留守儿童与非留守儿童在一些方面出现显著不同。在社区活动的选择上,留守儿童倾向于少回家,在外面做一些户外活动,比如去网吧、做体育运动等,这几项的比例明显高于对照组,且存在显著性差异;非留守儿童倾向于回家做作业、做家务等。生活技能在两个组别中差异不大。从学习渠道来看,非留守儿童多是在父母的指导下习得,较为规范;留守儿童多是“自我”生长或通过其他家庭成员指导。人际关系上,两个组别显示出显著的差异,非留守儿童更乐于参加班级活动,与同学间的人际关系更亲密,且懂得待人接物之道,与父母较为融洽,有心事也愿意与父母分享;留守儿童则表现出与父母的疏远,有心事更愿意与少数交心朋友交流。孩子们的劳动观念较为一致,勤于劳动,与是否留守没有多大关系。消费观念上,留守儿童更倾向于储蓄而不是消费,如果有了一笔大数目的金钱,他们希望去买书籍,而非留守儿童则愿意购买一定的书籍和衣服。

当前对留守儿童来说,最大的问题是亲子关系逐渐淡薄,不利于形成正确的价值观。家庭始终是个人社会化的最重要因素,保持合理的沟通,鼓励孩子敞开心扉,与父母朋友谈心事、聊理想,对孩子的社会化至关重要。学校作为培养孩子的圣地,在孩子社会化中的作用不容忽视。学校管理要关注留守儿童的学业心理状况,引导留守儿童积极地认识自我和评价自我,树立完成学业所必需的自信心,使学生能够形成积极的自我认识与评价,不断进步,取得良好的学业成就。社区环境容易成为留守儿童“堕落”的源泉,需大力规范电视、网络等媒介内容,减少负能量的传播。网吧等娱乐场所要严格限制未成年人进入,以免对其造成不良影响。

(作者单位:广东省青少年事业研究与发展中心)

【注释】

①AL Kroeber, C Kluckhohn. Culture: A critical review of concepts and definitions, Kraus Reprint Co., 1952.

②Alex Inkeles. Making men modern:On the causes and consequences of individual change in six developing countries, American Journal of Sociology, 1969, 75(2).

③L. Kohlberg. Stage and sequence: The cognitive developmental approach to socialization, 1969.

④李逢超:“儿童社会化双重内涵分析”,《河南大学学报》,2008年第4期,第131~134页。

⑤[美]露丝·本尼迪克特:《文化模式》,北京:社会科学文献出版社,2009年。

⑥宋广文,安秋玲:“家庭教养方式、家庭交往、家庭结构与儿童社会化”,《当代青年研究》,1998年第4期,第33~35页。

⑦范方,桑标:“亲子教育缺失与‘留守儿童’人格、学绩及行为问题”,《心理科学》,2005年第4期,第855~858页。

⑧迟希新:“留守儿童道德成长问题的心理社会分析”,《教师教育研究》,2005年第6期,第72~75页。

责编/于岩(实习)