区域发展需要创新驱动

我老家所在的四川东北山区,是著名的红色老区—当年张国焘、徐向前率领红四方面军在这里创建了全国第二大苏区,鼎盛时期红军队伍壮大到八万余人,据说当时的边区经济活力可比肩后来的南泥湾。

改革开放后,中国区域经济发展格局时空倒转,曾经在革命年代风光一时的老少边穷地区,多因地处内陆、交通不便、资源匮乏,加之信息封闭、观念落后,无一例外沦为市场经济发展的陷落带。

来广东后,我特别留意到有一块跟我老家同样底色的革命老区“海陆丰”,也就是今天的汕尾市—上世纪20年代,彭湃领导的农民运动,在这里开创了中国第一个县级苏维埃政权。

让我百思不得其解的是,汕尾地处中国得改革开放风气之先的东南沿海,距离深圳、香港仅六七十公里,坐拥如此优越的地利条件,为何其经济总量、财税收入等主要发展指标在广东21个地市长期垫底,与珠江三角洲城市形成了巨大反差。

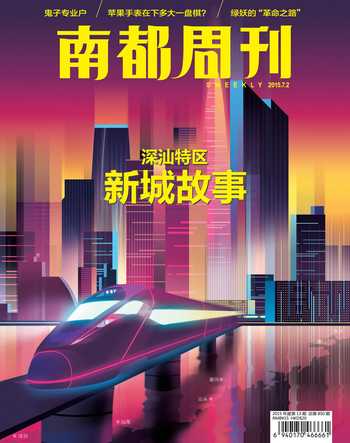

区域发展不平衡问题,一直是中国难以解决的锥心之痛。对经济总量先后超越香港、台湾甚至韩国的广东省来说,解决红色老区贫困问题更是迫在眉睫的政治责任。2011年5月,一个由深圳与汕尾对口帮扶共建的产业转移园—深汕特别合作区应运而生。这个曾经肩负广东省实施“双转移”和“腾笼换鸟”战略的区域合作示范项目,现在又被视为支撑广东“振兴粤东西北”产业经济的宠儿。

区域合作、产业经济自有其内在市场规律,但在中国语境下,行政主导与市场力量经常相互交织。面对深汕特别合作区管理体制机制存在的诸多争议,是市场力量强一点,还是行政主导多一点,或许永远不是一道非此即彼的单选题。正如沿海地区并不都代表开放与发达,内陆地区并不都是封闭和落后的代名词。近期微信热传的重庆巿长黄奇帆在“中国经济新常态与深化改革国际研讨会”上讲的5个故事,就生动地揭示了一座内陆城市是如何通过创新获取改革红利的。

中国的市场化转型已走过30多个年头,全方位改革开放格局已经成型,“沿海”已不再是一种天然的地理区位优势。

生存于一个高度依赖创新驱动的全球化时代,如果失去创新动力,即便是汕尾这样的沿海地区也会跟我的川东北老家一样沦为发展陷落带;如果敢于创新,即便是重庆这样的内陆城市,也能够书写出比广东更前沿的开放故事。