将军山上太夫人

周宝华

2008年的3月,春风料峭。年的余味似乎还挂在嘴边,新一年的工作计划正在展开中。自从2006年和2007年陆续在将军山地区发现沐氏家族墓葬,南京市考古研究所就加强了对这一地区的关注。工作人员在做着勘探的同时,巡视着整个区域的动静。但现代化的机械再次走到了我们的前面——迫不及待的施工方在将军山上某个地方挖出了许多砖块。闻讯赶去,一个黑漆漆的洞口呈现在我们面前。其断茬的砌砖明确地告诉我们:又一座沐氏家族墓葬被发现了。那,它会是谁的呢?

在紧急制订考古发掘方案的同时,我们对此墓葬周边区域进行了勘探。首先,在其东北不远处,发现一座砖室墓。不久,更为惊喜的是,在紧挨着东侧的地方,发现了第三座同时期墓葬。这三座墓葬略成弧线分布。按照发现的先后顺序,我们把它们分别编号为M14、M15、M16。M14即本文要介绍的重点。M14紧挨着M16,两者最近处仅相隔10厘米,M15则在不远处。

几个月紧张的发掘之后,我们遗憾地发现M15和M16 均已遭到严重盗掘。但值得欣慰的是,尽管M14被挖掘机破坏了前室部分的顶部,但后室及木门却还都保存完好,这说明M14是一个未遭盗掘的墓葬。

发掘工作说起来就是一个逝者下葬的逆过程。我们一步步从后往前推进,试图还原整个埋葬过程,并探索在这些墓葬背后的文化因素。我们画出墓葬的圹线(即确定当年为造墓而挖的坑);找到墓道,这是为营造墓室及上下进出的方便而开设的斜坡;清理掉墓道的填土,下面的工作就是进入墓室了。

现在,我们开始墓葬探索。M14为前后室券顶砖室墓,但由于地貌变化及近期施工取土,当年的封土已经不在。此墓葬顶部距现地表0.5~1.3米,底部距现地表5.7米,方向150°。此墓葬全长14.2米,由墓圹、墓道、前后墓室等部分组成。其中,墓道长6米,前室墓坑长2.9米、宽4.2米,后室墓坑长5.3米、宽3.2米。墓葬主体除券顶外都用青砖错缝平砌,青砖制作规整。

站在M14的前方,我们首先看到的是墓道。从上面看,墓道位于墓室前部,分为两部分:上部为斜坡,到了墓前变成六级台阶。顺着墓道往下,在接近墓门的区域,摆放着墓志一座。所谓墓志,就是记载墓主生平事迹的石板。它就横放在墓道里,在其前方,还砌筑砖墙一道,似乎在表明这就是墓志该放置的位置。

在台阶上,我们发现了燃烧后留下的灰烬,可想当年在此应有过祭祀活动。在墓道下,则铺设有排水沟。排水沟砌筑于墓道下中部偏东,近封门处折转,紧贴前室门洞东侧墙体,过封门墙即止。排水沟向外延伸至多远,已经不明。但按照常理,排水沟应通向远处的水塘或低洼地。这种排水沟的砌法为:青砖侧立砌两排,两排中间隔开10厘米,底部顺排水方向纵向平铺一层,再在上面用青砖横向平砌封盖。排水孔宽10厘米,高6厘米。墓室内的排水系统沿墓室东壁留有浅沟槽,一直通向后室。如今排水沟已经堰塞,功能不再。

墓道的尽头就是前室,从外面看来,它是一个长方形横券结构,墙壁厚52厘米,并排三砖错缝平砌。前室顶部则是一券一伏结构,近前室封门顶部加为三层,总厚度40厘米。前室入口为一道拱门,不过,我们还不能进入,因为它被砖墙封住,这也是我们通常所说的封门墙——顾名思义啊。拆掉封门墙,露出的拱门和我们常见的没有多大区别,为拱券三组,一券一伏结构。宽1.36米、高1.68米的门洞,很轻松就可以通过。

前室内长1.8米,宽3.1米,高2.65米。足足5.5平方米的前室大厅,放眼望去显得比较空。在前室的角落,零散摆放着陶缸及陶灯芯。在墙壁上斜靠着砖地券,那是墓主和鬼神签订的买下这块墓地的契约,犹如其上书写的“合同”一样。除此之外,前室内余无他物。好了,我们也该继续深入了。

穿堂入室,我们来到了后室的门前。细心的我们,在后室拱门前发现了在后室石门前也发现了的长方形的木质朽痕。它长1.2米,宽0.8米。在朽痕的左右两端发现了锡器残件。很明显——这里当年放置了木质供桌。

后室的拱圈和前室的几乎一样,但前者略小一点,宽1.34米,高1.64米。在拱门后面,一面双开石门挡住了我们入室的步伐。后室门一应俱全。石门前有石门槛,石门槛两侧嵌入墓壁。石门上部有石门楣,下部有石门窝。石门中上部有穿孔。门环、门锁锈蚀,脱落在门前。如果你以为这样就可以推门进入,那你就错了。反锁门总是比较管用的防撬锁的好方法。这里也一样,在石门后装设有顶门石。所谓的顶门石,就是一个上宽下窄的楔形条状石块。当把它插于门后地面上的插孔内时,门就被从里面顶住了——这便是门闩的作用。当然,这难不倒我们——过去了那么长时间,墓葬有所变形,石门偏了一些。好了,随着“咯吱”一声,石门向内打开了。

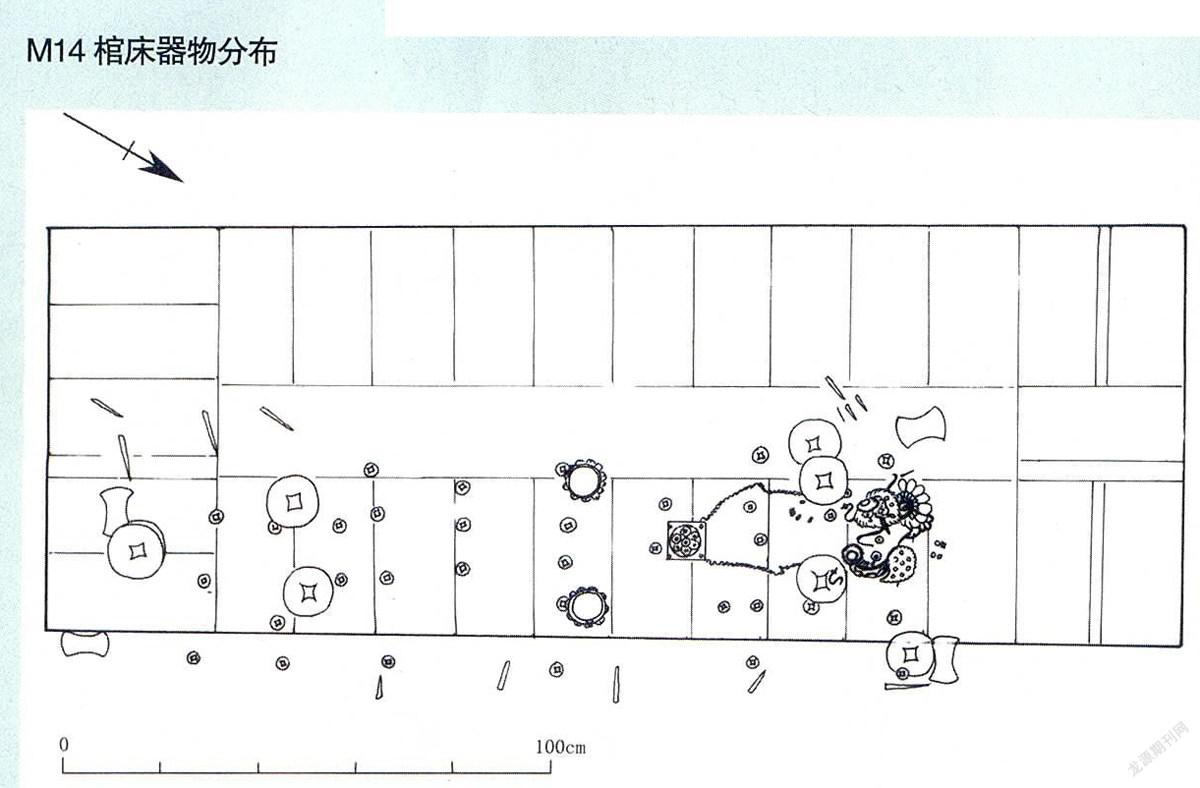

后室平面呈长方形,纵向券顶结构,长4.6米,宽1.8米,室内高1.9米。在后室内部左、右及后壁,各有壁龛一个。壁龛形制相同,均为拱形,一券一伏结构。后壁壁龛略大。在后壁壁龛内壁下部中间,设有一壸门状竖长条龛。在后室正中偏后,砌筑有棺床——放置棺木的地方。棺床平面略呈长方梯形,前窄后宽,长233厘米,宽85~91厘米,高14厘米,系用条砖围砌而成。棺床前同样发现有木质朽痕。朽痕上散落大量锡器残件,这自然是另一张木质供桌。由于地下水的缘故,棺木浮起、漂移。从朽烂的棺木痕迹看,棺木整体左移,部分棺内器物落在棺床外的地面上。淤土中有大量红色漆皮,部分漆皮上有描金线条,说明当时棺木应是髹红漆并有描金图案。墓主人的尸骨已化为尘土,唯有身上佩戴的金银首饰依然光灿如初。

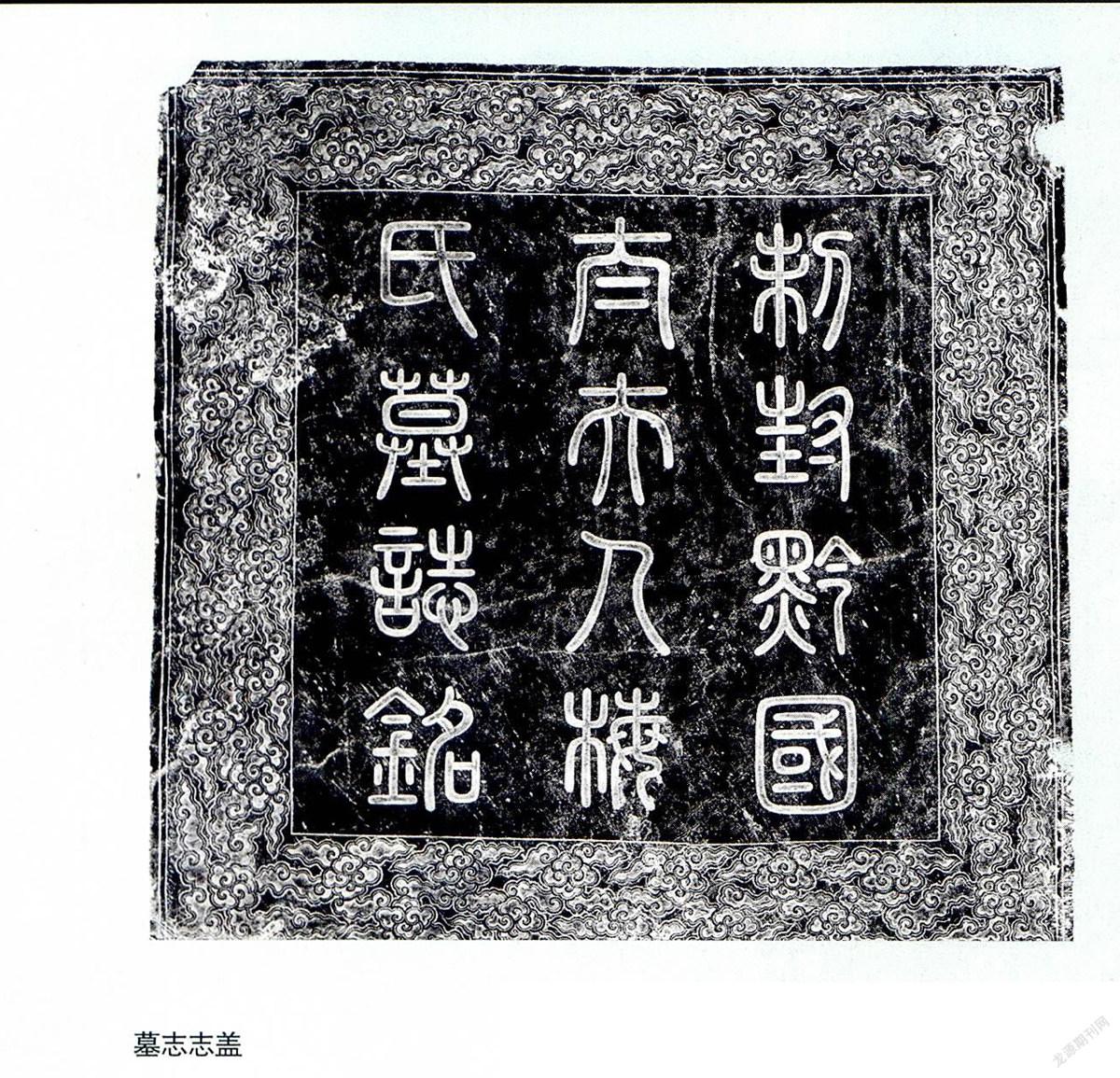

因M14未被盗掘,从出土墓志可知,墓主为明黔国太夫人梅氏。梅氏墓志为石质,束以铁箍两道,并以铁楔塞紧。分志盖和志文,均为方形,边长92.3厘米,厚11厘米。志盖四周雕琢有云纹,内阴刻篆书“制封黔国太夫人梅氏墓志铭”,竖排四行。志文四周双弦纹,内阴刻楷书,志文共37行,每行字数不等,满行38字。

站在梅氏墓葬前,我们可以依稀想象当初的一些场景:1474年,诰封黔国太夫人梅氏卒;现任黔国公、梅氏子沐琮悲痛欲绝,上书朝廷;朝廷依照惯例,准许归葬祖茔,且命工部启圹造墓;入葬之日,盛殓的梅氏头戴金头面、金耳环,双手戴金手镯,胸挂金香囊,放置于红漆描金的棺木中,盖上满缀大小金银冥币的被子;棺木放置于棺床上,在棺床前摆上各种各样的供品;关上棺室石门,放下顶门石,上锁;在棺室门前同样放置供桌,上有锡质冥器,或许还有其他供物;又经过一套繁冗的祭奠仪式,点上长明灯,封闭前室门,在墓道中放置好墓志;填埋完毕,并使其与其夫的坟堆宛如一体,就像没动过一样。

M14遗物极其丰富,且大多保持原始位置,计有陶器、金器、银器、锡器、石器等。器型有金冥币、银冥币、金簪、金手镯、金耳坠、银锭、银簪、锡瓶、锡碗、墓志和地券等,其中出土的一套金头面饰,包括挑心簪1件、掩鬓1对、顶簪1件、分心1件、莲形簪1件、银簪1件、银鎏金耳挖形簪1件,是我国明代考古迄今为止发现的最完整的一套,为复原明代头面饰的组合关系以及研究明代贵妇的冠带舆服制度提供了重要的参考资料。