例谈在初中数学课堂教学中数学建模意识的培养

黄卿征

《全日制义务教育数学课程标准》对数学建模提出了明确要求,强调“从学生已有的生活经验出发,让学生亲自经历将实际问题抽象成数学模型并进行解释与应用的过程,进而使学生获得对数学理解的同时,在思维能力、情感态度与价值观等多方面得到进步和发展”。由此可见,在教学中不断渗透数学建模思想,回归实践原野,追寻数学本真,促使学生逐步了解利用数学建模的思想和方法分析和解决问题的全过程,不断提高他们建模联想的能力,以及应用数学的意识与能力显得尤其重要。下面我结合自己在初一数学课堂教学中对学生数学建模意识的培养谈几点做法。

一、创设问题情境,渗透建模意识

在教学过程中,时常能遇到一些创设有关知识情境的问题,这些问题大多数可以结合数学思想、数学方法进行教学。在这个教学过程中进行数学建模思想的渗透,不仅可以使学生体会到数学并非只是一门抽象的学科,而且可以使学生感悟利用数学建模的思想结合数学方法解决实际问题的妙处,进而对数学产生更浓厚的兴趣。

【案例】在教义务教育课程标准实验教科书(华师大版)数学初中一年级(七年级)(上)教材中,“有理数的加法”这一节的第一部分就是学习有理数的加法法则,课文是按提出问题……进行实验……探索、概括的步骤得出法则的。教学中先给学生提出问题:“一位同学在一条东西向的跑道上,先走了20米,又走了30米,能否确定他现在位于原来位置的哪个方向?与原来位置相距多少?”然后让学生回答出这个问题的答案。(结果在实际教学中我发现学生所回答的答案中包括了全部可能的答案,这时我趁势提问回答出答案的同学是如何想出来的,并把他们的回答一一写在黑板上,用1、2、3、4……区分出不同的分类情况。)在学生回答完之后,就可以顺势介绍数学建模的数学思想和分类讨论的数学方法,并结合这个问题介绍数学建模的一般步骤:首先,由问题的意思可以知道求两次运动的总结果,是用加法解答的;然后对这个问题进行适当假设:①先向东走,再向东走;②先向东走,再向西走;③先向西走,再向东走;④先向西走,再向西走。接下来根据四种假设的条件规定向东为正,向西为负,列出算式分别进行计算,根据实际意思求出这个问题的结果。

最后引导学生观察上述四个算式,归纳出有理数的加法法则。这样一来,不仅可以使學生学习有理数的加法法则,理解有理数的加法法则,而且在这个过程中使学生学习到了分类讨论的数学方法,并且对数学建模有了初步印象,为今后进一步学习数学建模打下了坚实的基础。利用课本知识的教学,在学生学习知识的过程中渗透数学建模的思想,能够使学生初步体会数学建模的思想,了解数学建模的一般步骤,进而培养学生用数学建模思想处理实际中的某些问题,提高解决问题的能力,促进数学素质的提高。

二、挖掘教材资源,强化建模意识

数学概念、公式、方程式和算法系统等都是数学专家从现实生活实践中总结出来的数学模型,数学模型不同于一般的模型,它是用数学语言模拟现实的一种模型,即把一个实际问题中某些事物的主要特征、主要关系抽象成数学语言,近似地反映客观事物的内在联系与变化过程,可以说,根据数学建模的思想一直贯穿在数学教材中。只要我们深入钻研教材,挖掘教材所蕴涵的数学建模与应用数学的内容,从中总结提炼,就能找到数学建模教学的良好素材及最佳渗透时机。

【案例】华氏温度=摄氏温度×1.8+32,86℉相当于多少℃?这是一道简单的列方程解应用题,教学时对习题进行了改造,简要教学过程如下:

(一)创设问题情境

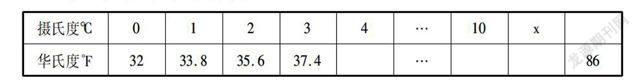

1.出示摄氏温度和华氏温度对照表。

2.猜一猜,你知道它们是如何换算的吗?

(二)建立数学模型

1.填表:4℃相当于多少℉?10℃呢?

2.交流:探索换算规律,用自己的语言说一说。

(每增加1℃,就增加1.8℉;华氏温度比摄氏温度的1.8倍还多32;华氏温度=摄氏温度×1.8+32)

3.建模:如果用x表示摄氏温度,华氏温度该怎么表示?(1.8x+32)

(三)应用数学模型

1.应用:86℉相当于多少℃?学生根据等量关系,列出方程并解答。(1.8x+32=86)

2.拓展:还有哪些问题可以用这样的方法解决?

上述案例中,教者以建模的思想组织数学材料,让学生在材料的引领下构建数学模型,为学生提供了充分的探索与实践的机会,带领学生经历了分析问题(找等量关系)—列出方程表示—解方程等过程。这样的分解处理,既考虑到学生的建模意识和建模能力还处在启蒙阶段,避免“越位”和增加负担,又发挥了教师的主导作用,及时“补位”,提升了探索效益。学生在观察、分析、抽象、概括和交流的过程中,较好地达到了“经历将现实问题抽象为数学问题(方程)的过程,积累将现实问题‘数学化’的经验,感受方程的思想方法及价值,发展抽象能力和符号感”这一过程性目标。

三、归纳总结教材,提高建模能力

只要教师是有心人,经过精心设计,课本中的数学问题大都可挖掘出生活模型,生活模型又可关联数学模型,选择紧贴社会实际的典型问题深入分析,逐渐开展初中数学建模教学。通过归纳总结,逐步扩展到让学生用已有的数学知识解释一些实际结果,描述一些实际现象,模仿地解决一些比较确定的应用问题,进而提升到能独立地解决数学应用问题(建模问题等),最后发展成能独立地发现、提出一些实际问题,并能用数学建模的方法解决它。

【案例】在义务教育课程标准实验教科书(华师大版)数学初中一年级(七年级)(下)第6章《一元一次方程》教材中,为了在方程的应用中体现数学模型思想,在教学中我让学生完成3个问题:

1.寻找教材中编写模型(方程)相同,但背景不同的应用题。

如教材第11页例7:学校团委组织65名团员为学校建花坛搬砖,初一同学每人搬6块,其他年级同学每人搬8块,总共搬了400块.问初一同学有多少人参加了搬砖?与本文提到的第11页练习3;还有第16页问题3与第17页练习1:为庆祝校运会开幕,初一(2)班学生接受了制作小旗的任务.原计划一半同学参加制作,每天制作40面。完成了三分之一以后,全班同学一起参加,结果比原计划提前一天半完成任务,假设每人的制作效率相同,问共制作小旗多少面?显然,若采用直接设元,则它们列出的方程相同.

2.给出模型(方程),让学生添背景编题。

如第17页练习3:编一道联系实际的数学问题,使所列的方程是3x+4(45-x)=150.对于这一模型的应用题,上文中提到的第11页例7可以算是它的一个原形,学生若能根据生活经验及所学的知识进行编题,则可让学生自由创作;若不能达到这一程度,则可以让学生先模仿第11页例7编题.

3.让学生改换背景编题。

如第19页习题6.3,3的第1题:试将下题内容改为与我们日常生活、学习有关的问题,使所列的方程相同或相似:食堂存煤若干吨,原来每天烧煤3吨,用去15吨后,改进设备,耗煤量改为原来的一半,结果多烧了10天,求原存煤量.

通过以上三个层次的编写使学生更深刻地领会模型思想,懂得从千变万化的问题中寻找出共同点——数学模型。

总之,在数学建模活动教学中,我们的教学设计要注重从生活实际出发,强调学生的参与性。对于许多让学生感到无从入手的问题,我们不能急于一时,要一步一步把这“建”的意识培养起来。因为学生出现的这些困难并不都是数学上的,更多的往往是生活经验及相关知识的缺乏、或对问题的兴趣和专注程度等。因此,我们在数学建模教学的活动设计中,要注意以下几点:(1)注意从学生已有的认知水平出发,小步子、低要求、分层递进。(2)注意结合正常教学的教材内容。(3)注意建模过程的构建,培养学生思考的过程。(4)注意培养学生用建模的眼光看问题。(5)选题要适当,要有科学性、实用性、趣味性,要符合中学生的认知特点,与生活实际相联系。在建模过程中要善于引导学生透过实际问题的现象,抓住数学问题的本质,寻求问题的内在联系,综合运用数学知识。